文化传承视域下太湖流域音乐作品的艺术教育价值研究 ——以器乐作品《太湖泛舟》为例论文

2025-08-01 15:07:42 来源: 作者:xuling

摘要:伴随着当前音乐表现形式日益多元化,音乐作品的创作也逐渐大众化,在此基础上,将民族民间音乐与作品的改编创作相互融合,能够更好地创作出既具有时代精神,又具有民族风格的优秀音乐作品。

摘要:伴随着当前音乐表现形式日益多元化,音乐作品的创作也逐渐大众化,在此基础上,将民族民间音乐与作品的改编创作相互融合,能够更好地创作出既具有时代精神,又具有民族风格的优秀音乐作品。本课题以器乐作品《太湖泛舟》为切入,探索相关的太湖流域音乐作品,通过音乐表现形式的转换来拓宽文化传播的普及度,提高民族民间音乐作品的美育浸润价值。

关键词:文化传承;太湖流域;音乐作品;美育价值

太湖流域,在传统文化上指的是“吴文化”的核心地区。民族民间音乐作品是太湖流域众多艺术种类中较有代表性的门类。本课题以太湖流域音乐作品为主要研究对象,从文化传承视阈下挖掘其美育价值。对于民族民间音乐来说,一直由于自身艺术特性的局限,传播范围不够广泛。一是由于民歌类作品以“口传心授”为主,难以以舞台的形式进行演出,受众群体较为狭窄,二是民族器乐作品由于没有歌词,不容易被欣赏者记住以及传唱。加之,民间音乐人才不断减少,民族民间音乐自身的特点也在逐渐消失。习*平总*记在平江路的讲话中提到:全面推动历史文化名城焕发新的时代光彩以及要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展等思想。如何顺应中国式现代化苏州新实践以及谱写“强富美高”新苏州现代化建设新篇章的新要求,以及如何以对太湖流域音乐作品美育价值研究为出发点,促进太湖流域的文旅事业的发展,本文进行了初步的研究。

一、文化传承视域下开展民族音乐作品传播的重要性

在音乐文化传承的大背景下,开展民族民间音乐作品的传播策略和传播意义研究,能够更准确地把握住民族民间音乐的属性。民族民间音乐本身来自民间流传于民间,在民间不断地发展演变,有着极为丰富的音乐种类,在类型上可以划分为汉族民间音乐、少数民族民间音乐等。从艺术门类上,又可以将其细分为民族民间歌曲作品,民族民间器乐作品,民族民间歌舞作品,民族民间说唱音乐等多种形式。在文化传承视角下开展音乐作品研究,能够更好地发挥出音乐作品的美育价值,有利于扩大我国民族民间音乐的影响力,感染力。借助加入了民族民间音乐元素的改编作品,能够进一步展现出民族民间音乐鲜明的地域风格,浓郁的民族民间气质。

二、太湖流域音乐作品的美育浸润价值

(一)《太湖泛舟》器乐作品的简要介绍

《太湖泛舟》由朱昌耀、王爱康作曲,这首曲目取自苏州评弹的音调,描绘的基本画面是太湖流域优美的风光和富饶起来的苏南人们安然自得的生活画面。《太湖泛舟》整体的旋律悠扬舒缓,彰显出太湖多样的美。唐代诗人吴均所创作的诗句中,泛舟太湖上,回瞰兹山隈。作为一部优秀的器乐作品,《太湖泛舟》结合了太湖流域优秀的民族民间音乐内容,将其与新时代、新环境、新特点相融合,共同创作形成了相应的器乐作品,能够展示出对江南地区优秀传统文化的挖掘、传承和弘扬,极大地提升了文化影响力,也使更多的听众能够透过艺术作品产生审美期待,审美认知,审美共鸣,使受众建立独特的情感体验,达成从量变到质变的飞跃。

(二)《太湖泛舟》器乐作品的音乐分析

太湖流域是我国吴文化发展中极具代表性的区域,太湖流域作为吴文化的核心区域,在漫长的发展中形成了独具特色的文化传统,历来也有着丰富多样的艺术活动形式。太湖地区在历史上有着悠久繁荣的时段,但是伴随着时代的发展,一些文艺形式逐渐濒临消亡。基于这一现状,一些江浙沪的民间音乐研究团队开展了田野调查和学术研究。并以太湖之上泛舟游水为具体场景,开展了《太湖泛舟》器乐作品的创作。在这部器乐作品中选择的演奏形式极具江南特色,配合苏州评弹的音调以及悠扬舒缓的旋律,为听众勾勒出太湖流域优美的风光和富饶安闲的人民生活场景。在演奏时配合轻快灵动的快板段落,给人以活泼热烈之感。《太湖泛舟》这部器乐作品不是简单地引用某些具体的民族民间音乐语汇,而是重点结合了民族民间音乐中民族调式,配合民族特色的节奏性、伴奏织体,并将其融入进创作中,将中国古代太湖区域的传统文化,以及江浙沪地区音乐文化中特有的民族调式调性,与现代作曲技法相结合,使得演绎出的音乐内容与作曲的主题和情感抒发结合起来,能够更突出器乐作品与音乐主题的融合度;也使得整部作品的旋律动机,既独立又相互联系,相互呼应,充分展现出作曲家精湛的演奏技巧,创作技巧以及坚实的理论基础。

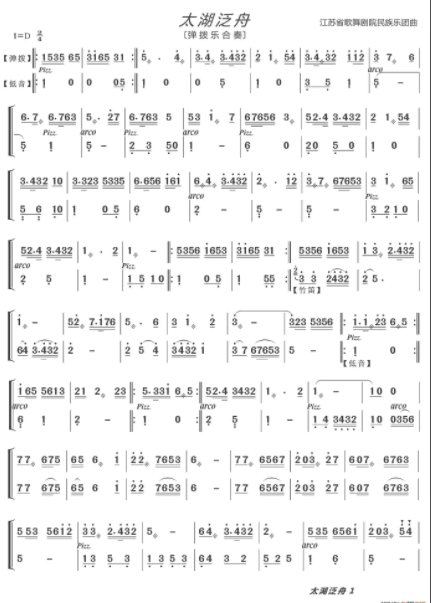

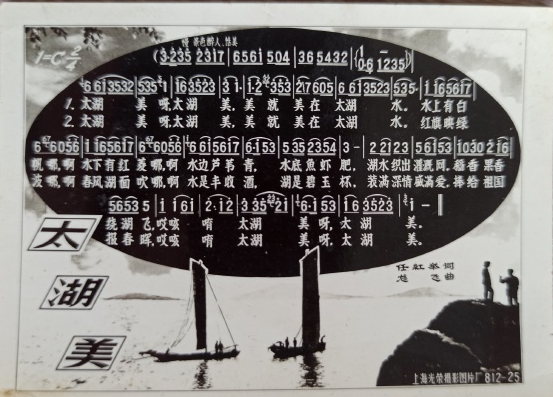

关于朱昌耀、王爱康老师创作的器乐作品《太湖泛舟》,本人因此课题研究需要,为了开拓民族民间音乐作品的传播渠道,尝试性地将这部多声部的民族器乐合奏作品中部分旋律进行二次创作,改编为单声部的声乐作品,仅用于课题研究与讨论。因课题研究时间有限,尚只进行了部分旋律进行了二次创作。同时,改编作品中的词部分引用了《浣纱记》第四十五出泛舟。简谱、五线谱谱例如上页所示。在尝试性的二次创作中,在原作品调式调性保持不变的情况下,在节拍节奏上,根据人声演唱的特性与惯性,进行了调整,使得旋律更加流畅,便于歌者演唱与传唱。

(三)民族民间音乐作品的传播实践

对于民族民间音乐作品的改编来说,传播方面需要充分考虑创作基础,要准确把握民族民间音乐的属性与特点。民族民间音乐的内容丰富,题材多样,涉及的领域极为广泛,想要科学合理地挖掘出民族民间音乐,用于歌曲创作的内容,需要创作者认真向民族民间音乐学习,熟悉把握民间音乐的风格调性。并要考虑民族民间音乐的内容表达对象使用环境,结合民族民间音乐的分类功能属性,进行认真了解。在我国太湖流域有着丰富的民族民间音乐资源,且这些音乐内容各具特色。各种音乐文化在内涵和风格上也不尽相同,基于此在改编创作时,要能够准确把握这些音乐的属性与内涵。要结合不同民歌、不同乐曲的音乐内涵和功能属性,有基本的认识和了解在创作时选择的题材,旋律也要与内容相吻合。只有对民族民间音乐有基础的认识和了解,才能科学地将其融入自己的作品创作中,才能真正创造出有着浓郁民族风格,且深受群众欢迎的优秀作品。

三、新时代背景影响太湖流域音乐作品创作传播的因素

以音乐地理学而论,音乐与相关地理因素存在密切互动和深刻交叉。而大江大河的流域作为古今中外众多文明的摇篮,必然会对音乐的肇始、流布、衍化、发展产生重要而深刻的影响,并在民俗生态中留下更多样的元素和记忆。进而论之,对流域音乐的研究也将为我国人类学、民族学、考古学乃至历史学研究在追根溯源中找到更深的原点提供更为广博的视角和更为坚实的例证。

(一)社会因素

民族民间音乐与社会要素密切相关,在进行内容创作和歌曲演绎时,通过歌唱民族音乐作品,能够使人们生产生活色彩更加丰富,也能集中体现出民族民间音乐的社会要素价值。例如,对于一些农村地区在改编和创作民族民间音乐时,要突出乡土气息,要能够结合基层劳动人民表情达意的方式。发挥音乐作品的影响力。对于城镇地区在民族民间音乐的创作和改编中要以提高城镇居民的共鸣感互动性为基础,考虑民族民间音乐不同的存在形式。

从艺术发展的整体性来说,将太湖流域的音乐作品作为一个文化研究的整体视域,有助于强化顶层设计,从更高的维度把握未来的发展方向。而在重视“纲”的同时,我们也要聚焦“目”,重视文艺、曲艺的相关分蘖,重视分类分层的细化研究。只有在细微方面研究得透彻,扎得坚实,才能为宏观层面提供更多的内容,为顶层设计提供更多的正向反馈。毫无疑问,曲艺音乐就是宏观研究的分蘖,很值得研究。举例来说,不同地方的曲种,可能都会使用同一支曲牌、同一种唱法,但我们不能就单纯地说它们就一定是从一地传播到另一地,它们可以称为“同宗音乐”,音乐主干一致但因为不同地域种种因素的影响,而呈现出不同的面貌。如果能强化对这方面的本体研究,从细微处着手,在精细处下功夫,爬梳出某一曲牌、某一唱法甚至某一种曲艺音乐的整体脉络,寻到“同宗音乐”的根,或许可以为太湖流域的音乐作品乃至中国曲艺事业整体发展提供更广的视角。

(二)经济因素

在新的时代背景下,当下社会结构和经济环境发生了较大的变化,这也使得民族民间音乐深受影响。一些民族民间音乐爱好者迫于生存生活的压力,逐渐离开了音乐传承队伍,这也在一定程度上影响了民族民间音乐的发展。加上外来文化的强烈冲击,使得人们的审美视野被极大地拓宽,审美需求变得更加不稳定。在此基础上,民族民间音乐作品的创作与发展也受到不同程度的阻碍和影响。

(三)自身因素

从民族民间音乐的自身发展来看,民族民间音乐源于中华优秀传统文化,民族特性浓郁,民族气质突出。现阶段,在我国多元化的文化背景影响下,民族民间音乐的表演空间日益狭小,这也在一定程度上导致了民族民间音乐的作品价值难以突出,音乐的影响力逐步降低。加上民族民间音乐本身具有一定的封闭性,在表现形式、表演实践中,影响力有限,这也极大地制约了民族民间音乐的传播效果。

四、新媒体时代下民族民间音乐作品美育浸润价值传承路径

(一)更新传播理念,促进民族民间音乐的活态传承

在新媒体时代下,对于民族民间音乐来说,为其提供了更广阔的发展空间,而且伴随着媒体融合的持续加剧。在音乐传播与音乐作品的互动中,其传播范围日益宽泛,不再局限于以往广播、电视等传统媒体,而是更多地结合微博、微信、抖音等各种新媒体平台,配合短视频平台,能够为音乐传播创设更加多元化的发展空间,也能极大地提高音乐作品的互动性。对此,需要广大音乐爱好者和音乐创作者,深刻认识多媒体环境下音乐创作的巨大变化,能不断提升音乐创作的交互性,提高音乐传播的影响力。例如,在数字化技术,网络化技术快速发展的大背景中,在音乐传播中,可以建立数据化,借助媒体融合,加快音乐数据化进程。配合大量数据技术的应用来带动音乐储存音乐传播使各种音乐媒体得以被应用普及,并借助算法大数据技术结合用户的音乐喜好,为其提供个性化音乐推荐服务。这对于提高用户满意度,提升音乐传播质量,扩大音乐传播范围,都有着重要的促进作用。

此外,在音乐传播中,还要结合现阶段传授双方关系变化的现实趋势,突出音乐传播的交互性,趣味性。目前许多主流音乐平台开始注重音乐的教育性发挥,例如,在QQ音乐、网易云音乐中,平台更鼓励听众结合音乐作品发表自己的观点,分享自己的经历加强与其他听众的互动,甚至一些平台支持用户结合音乐作品进行二次创作。这种较强的音乐交互性特点,极大地丰富了音乐传播的表现形式和传播内容,也能够让听众在互动交流中加深对音乐内涵的理解和把握,极大地丰富了音乐作品的美育价值。

(二)优化开发利用,融合当地多元的音乐文化

在媒介融合的大背景下,对于音乐创作者来说,要能够不断提高自身的创作能力,增强个人的审美能力。并且,也要加强对社会和文化的认知高度,关注新媒体时代下信息的更新速度极快,受众的注意力也成为媒体抢夺的热点。在音乐创作中,要能够结合时代主题结合社会热点不断创新和丰富音乐传播模式,切实提高音乐作品的影响力,充分挖掘音乐作品的文化内涵。在音乐创作中,可以参考借鉴其他领域的创意性内容,将其融入跨界音乐作品里。例如。参考借鉴戏剧、电影、广告等方面的创意表现形式,将其融入进音乐创作中,或者结合先进的信息技术,结合虚拟现实技术,人工智能技术为作品创设更加独特且有创意的音乐作品及表现形式,将音乐与高科技相结合,能够为音乐探索更广阔的发展空间,也能够为受众提供多元化的音乐体验感。

(三)强化资源配置,新时代下积极推进跨界合作

跨界合作是当前媒体融合时代下音乐编辑和音乐创作者们需要思考的一大重要问题。跨界合作能够更好地带动音乐创新,对此,音乐编辑可以与其他领域的专业人才进行跨界融合,并制定科学合理的合作方案和合作基础,提高彼此的合作效率。具体来说,在文化传承视角下开展的传统民族民间音乐文化的传承,需要传承者更新传承理念,要能够以恰当的方式,开展传承实践,改良传承形式,促进民族民间音乐中核心元素的挖掘开发和利用。要使更多热爱民族民间音乐的优秀人才,借助音乐作品的创作改编,加深对民族民间音乐的了解。最后,在民族民间音乐的保护与传承上,也要强化法律保障,要能够为民族民间音乐的健康发展塑造良好的发展环境支持。民族民间音乐的高质量传承,尤其是要强化对民族民间音乐作品权利主体的保护。在实际应用中改编民族民间音乐作品的群体,大部分是对此类作品深度热爱的人群,在改编时往往不会产生较大的经济效益,因此在音乐改编权的设计上,也要能够为创作者们提供一定的保障空间,此外可以借助信息技术构建民族民间音乐数据档案库来方便相关人员对民间音乐作品和民间音乐资源进行挖掘整理,能够为后续的文化传承和作品改编提供更强有力的支持与保障。从宏观角度看,本研究的现实价值即对当代中国特色社会主义现代化建设的特定价值。比如在一定程度上对太湖流域的文旅事业的发展,以及满足当地社区居民百姓日益增长的文化消费需求发挥积极的作用。

五、太湖流域音乐作品传承保护的建议

(一)发挥传承人重要作用

学者乔建中曾说:“保护民间传人是全部保护工作中最重要的环节。优秀传人代表的传统文化,他们所身怀的‘绝技’,正是我们所说的‘非物质文化遗产’。”传人在,传统就在,传人不在了,就意味着传统也消失了。保护太湖流域音乐作品的演奏者、演唱者不仅仅是保护与传承人本身,还要保护传承人的创作与生活环境、文本表达的统一性、完整性的保护。

(二)政府与社会协同治理

政府应在出台一些法律政策保护、维持太湖流域音乐作品的良性发展之外,建议以苏州社科联、社科院为试点,每年以“太湖流域音乐作品研究”为研究专项,以立项的方式激励更多的优秀的音乐教育工作者加入太湖流域音乐作品研究的队伍中来。随着文化全球化、城市化、现代化的加速推进,民族民间音乐艺术的发展面临空前的困境,加速出台各项制度保障、激励这支太湖流域音乐研究队伍的扩大,吸纳苏州地区乃至全国范围内对太湖流域民族民间音乐研究有建树的同仁,有利于推进社会主义现代化建设,有利于提升文化自信。

(三)发挥学校美育引领作用

在学校层面应积极响应国家、政府各项政策的号召,以苏州城市学院为牵头单位,积极进行美育共建,辐射到周边大中小学,牵头将太湖流域民族民间音乐作品引进校园、引进课堂,同时将优秀的美育课程、美育实践辐射到大中小学,在苏州范围内形成美育联盟,充分发挥各个学校的自身优势,共同致力于苏州地区美育工作的开展。同时,学校还应积极引进苏州地区民族民间音乐研究专项人才,成立太湖流域音乐作品研究中心,举办“太湖流域音乐作品研究”学术论坛,吸纳专项人才投身到该研究领域中,以夯实的理论基础促进吴文化的研究深入、促进民族民间音乐、太湖流域音乐作品的发展。

在美育实践方面,校外,应积极走出去,高校应积极与太湖流域相关地方搭建太湖流域音乐作品研究基地、太湖流域音乐作品实践基地。校内,应以在校大学生艺术团为载体,以艺术团指导教师为指导核心,以现有国乐团、民族舞团、舞台剧团为基础,进行太湖流域音乐作品的田野调查、曲目研究、作品挖掘、编创与排演,以演促研、以演促学。积极培养民族民间音乐的青年研究者、青年受众,通过艺术团对太湖流域音乐作品研究、编创与排演,可以吸引校内更多的大学生关注太湖流域音乐作品,校外更多的中青年群体了解到太湖流域的音乐作品,由此进一步提升了太湖流域音乐作品的影响度。

在美育课程方面,以广受众、强互动、多领域为基本原则,以线上线下协同呈现为课程载体,广泛邀请校内外艺术领域尤其是以吴文化研究的专家,开展一组讲演结合、赏析并重、丰富多元的普及性美育优课。以课促建,推动江南文化、吴文化研究,聚焦江南文化创作与研究,以太湖流域音乐作品为突破口,探索形成精品优课和具有艺术性的可视化成果,积极进行江苏省美育精品课程申报,推进吴文化的创造性转化、创新性发展。以美育实践、美育课程两个方面为主体,以人为本,在学校范围内加强对太湖流域音乐作品价值研究的认同与保护。

参考文献

[1]易丛悦.浅析新时代背景下民族民间音乐的保护与传承[J].戏剧之家,2023,(27):117-119.

[2]徐艺萱.媒体融合时代下音乐编辑的创新之路[J].文化产业,2023,(21):31-33.

[3]张莉莉.民族民间音乐资源的发掘与利用[N].中国社会科学报,2023-7-14(005).

[4]王艺.浅谈民族民间音乐在歌曲创作实践中的运用与发展[J].艺术评鉴,2023,(11):37-42.

[5]余雅燊.民族民间音乐元素在流行音乐中的运用[J].艺术大观,2023,(16):13-15.

[6]李晨熙,郑双花.非遗视野下传统民族民间音乐的传承[J].青春岁月,2023,(Z2):144-146.

[7]李红媛.基于新媒体的民族音乐传播与发展策略[J].中国民族博览,2023,(8):130-132.

[8]矫璐娜.新时期民族民间音乐与流行音乐的互融路径探析[J].艺术评鉴,2023,(3):29-32.

[9]杨妙菲.非物质文化遗产视角下的民族民间音乐传承策略分析[J].天南,2022,(6):39-41.

[10]张子婧.谈如何将声乐教育与民族民间音乐融合[J].艺术教育,2022,(12):123-126.