拓深与创新:改革开放后中国古代音乐史研究之研究论文

2025-08-01 15:02:03 来源: 作者:xuling

摘要:自1922年叶伯和《中国音乐史》诞生以来,现代学科意义上的中国古代音乐史学历经百年发展,已取得了令人瞩目的成就。回首近百年中国古代音乐史学研究的发展历程,既是从初创到构建的过程,亦是从幼稚走向成熟的过程。

摘要:自1922年叶伯和《中国音乐史》诞生以来,现代学科意义上的中国古代音乐史学历经百年发展,已取得了令人瞩目的成就。回首近百年中国古代音乐史学研究的发展历程,既是从初创到构建的过程,亦是从幼稚走向成熟的过程。近年来,诸多学者对这门拥有百年历史的年轻学科进行回顾、总结其所取得成就的同时,也提出了一些反思与展望。本文旨在通过对改革开放后中国古代音乐史学研究进行学术史梳理,并对研究现状及发展前景提出一些粗浅看法。

关键词:中国古代音乐史学;学术史;研究之研究;学科成果

中国治史观念由来已久,其中亦有与音乐相关的著述。但通过学科划分来进行史学研究则是19世纪末20世纪初西学东渐的产物,作为音乐学与历史学的交叉学科,尽管自古以来便有对音乐的种种历史记述,而音乐史学则是在音乐学的科学性质被奠定和确立之后,才逐渐形成的。认识一门学科,就需要了解这个学科的学术史。因此,本文将对改革开放后的中国古代音乐史学研究进行学术史回顾。

一、中国古代音乐史学研究的拓展与深化

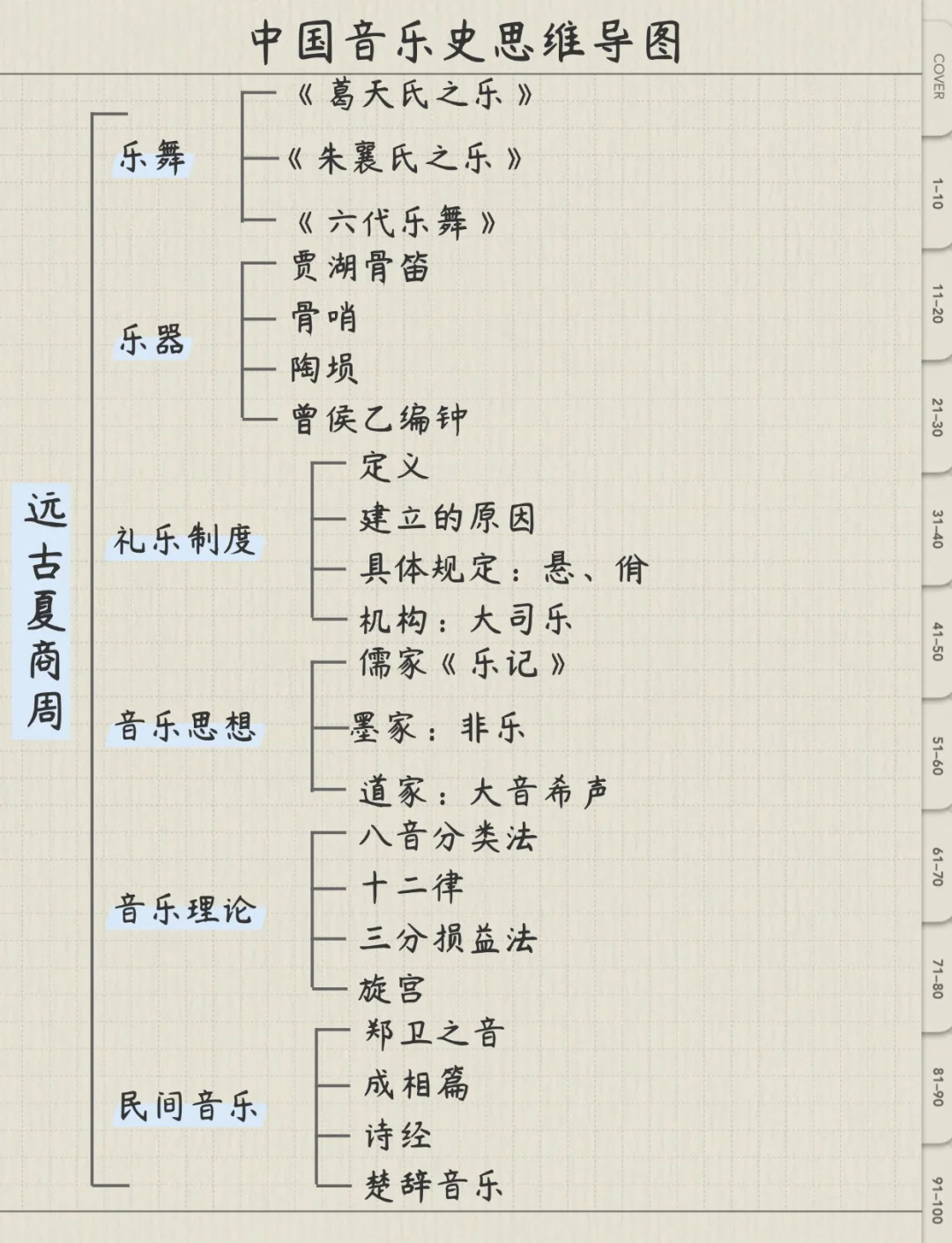

1978年,十一届三中全会的召开,开启了改革开放的新时期。我国文艺理论界思想空前活跃,学术研究也出现了新的高潮。1977年,中国艺术研究院音乐研究所对山、陕、甘、豫等地音乐文物进行的测音研究,以及1978年湖北随县曾侯乙墓中珍贵乐器的发现与深入研究,共同标志着中国古代音乐史学研究迎来了一次重要复兴。改革开放开拓了学者的研究视野,在对以往研究进行反思的同时,还积极探寻学科发展之路。不断拓宽的研究领域,不断涌现的分支学科,趋于成熟的研究理论,深入多样的研究方法,不断产出的研究成果,相继成立的学术团体及不断扩大的科研队伍,共同促进中国古代音乐史学研究进入繁荣发展的新时期。

该时期研究领域不断拓展,在以往通史研究基础上拓展至断代史、专题史研究,并在史料整理、理论方法等方面都较上一时期有明显进步;在以往集中于中原地域音乐史学研究基础上拓展至边疆及少数民族地区;在以往聚焦于音乐形态分析研究基础上拓展至对音乐行为及文化生活等方面的综合性研究等,丰富了中国古代音乐史学研究的书写范围。

通过对其他学科研究方法的学习、借鉴,中国古代音乐史学研究方法趋于深入多样。除继承上一时期考据经验的基础上继续深入外,在音乐考古研究方面开始借鉴考古学研究方法,注重考古学与文献学的结合研究;而随着人类学、民族学、民俗学理论方法的传入,冯文慈所言“由后及先、由今及古、由结果到原因的逆向考察”①的研究范式开始逐步形成,在学术界产生了广泛影响,此外,以比较音乐学为导向的研究也仍在进行;20世纪80年代开始,中国开始接受民族音乐学的理论与方法,以黄翔鹏为代表的“熔史学、文献学考古学、乐律学、民族学、民俗学等学科于一炉”②的学术理念,“成为21世纪继王光祈引进西方比较音乐研究、杨荫浏提出以音乐为中心的音乐史研究之后第三次在音乐史学治史观念和方法上的重大突破,也是对音乐史研究本身规律的又一次深化认识”。

随着研究的不断细化,一些分支学科在渐趋成熟的中国古代音乐史学研究中不断涌现。以李纯一等系列研究、杨荫浏信阳长台关出土编钟研究、长沙马王堆汉墓出土乐器研究等为先导,又以“双音”编钟及曾侯乙墓乐器的发现与研究为基础,形成音乐考古学这一分支学科。李纯一和方建军认为,音乐考古学的研究对象可分为“乐器、乐谱、形象和文字四类”,并可再度细化为“古乐器学、古谱学、古乐图像学、古乐铭刻学”③等;此外,律学研究兼及以蔡仲德《中国音乐美学史》为首的音乐美学研究等,均催化了大批分支学科的出现。

该时期学术团体相继成立,为中国古代音乐史学研究提供了学术平台。自1980年起,中国传统音乐学会(1980)、中国音乐史学会(1981)等学术团体相继成立。以杨荫浏、李纯一、黄翔鹏等为代表的老一辈学者,逐渐成为此时期中国古代音乐史学研究的中坚力量。该时期研究成果丰富多样,主要体现在通史撰写,断代、地域、专题研究,音乐考古等方面。

通史撰写方面,先是以杨荫浏、沈知白、吴钊、刘东升、田青、修海林、夏野、刘再生等学者的著作为代表;此后,又有孙继南、周柱铨、秦序等学者的带有新史料、新观点的通史著作。同时,少数民族音乐通史写作取得了巨大进展。其中袁炳昌、冯光钰主编出版的《中国少数民族音乐史(上)》虽未完全囊括55个少数民族,但相较于以往的“汉族音乐史”而言,填补了中国音乐史学研究的空白。但鉴于通史撰写的庞大规模和复杂性,越来越多的学者开始从原先宏大的时空叙事转向更为聚焦的断代、地域或专题性研究。

断代音乐史研究方面,以李纯一、孙兴群的著作为代表,前者对中国古代音乐史研究最具难度的先秦音乐取得了重要突破,是先秦音乐史研究中必读的专著之一,是“在音乐史断代研究史方面带来了重大突破,是中国古代音乐史学发展的里程碑”④;后者则为西夏、辽、金音乐史的第一部专著,“对宋代音乐断代史的完善,对中国音乐通史的完善都起了填补空白的作用”⑤。

地域音乐史研究方面,以许常惠、林济庄为代表,前者对台湾音乐历史进行了初步梳理,是第一部台湾地区的音乐史著作;后者则根据山东地区音乐考古及历史文献,对齐鲁地区音乐文化历程进行了梳理与探析。

专题音乐史研究方面,主要可再细分为古谱释读、解译研究、少数民族音乐史研究、中外音乐交流史研究几类。古谱释读、解译研究方面,以林谦三、任二白等学者对敦煌乐谱的初步探究为始,掀起古谱释读、解译的热潮,吸引了陈应时、毛继增、赵维平等一众学者探讨;90年代后,相关成果主要体现在王小盾和席臻贯等之著作。此外,陈应时、孙玄龄、钱仁康等学者的相关研究,亦是80年代以来古谱热潮中的优秀研究成果。

少数民族音乐史研究方面,乌兰杰《蒙古族音乐史》为蒙古族音乐史研究的一部汉文著作,对内蒙古地区蒙古族音乐的发展脉络进行了详尽论述,同时也是第一部少数民族音乐史专著。此外,亦有郑祖襄、杜亚雄等学者的《白族音乐志》《中国古代铜鼓》等著述。中外音乐交流史研究方面,主要体现在中原与西域各族(丝绸之路)及周边国家音乐文化研究上,中日音乐文化交流研究亦取得了丰厚的成果。此外,专题音乐史研究还有乐器史研究、传统音乐传承史、音乐教育史等,皆成果丰沛。

音乐考古研究方面,80年代初期,音乐考古学研究率先进入繁荣发展的新时期。随着曾侯乙墓乐器、贾湖骨笛等音乐考古资料的陆续出土,这些珍贵发现激起了史学界对先秦历史的新一轮认识和观察。随着音乐考古资料的不断积累与丰富,中国古代音乐史学因此开拓了新的研究途径,音乐考古学也随之成为一门引人注目的学科。1978年湖北随县曾侯乙墓乐器出土,极大改变了中国上古音乐史的书写,也促进了音乐考古学研究的发展。黄翔鹏的相关系列文章,对乐器铭文、铭文乐学体系等内容进行了初步研究,掀起了音乐考古研究的热潮。李纯一运用考古类型学方法对上古出土乐器进行了较为全面的归纳与对比研究,不仅对中国古代音乐实物资料进行了大规模总结,还对音乐考古学学科的发展奠定了基调。随着音乐考古资料的进一步丰富,为方便研究者掌握学术动态,冯光生对新中国成立以来音乐考古资料进行梳理;中国艺术研究院音乐研究所发起并组织实施了“中国音乐文物大系”研究课题,进一步推动了中国古代音乐史学研究与中国音乐考古研究,影响深远。此后,中国艺术研究院、武汉音乐学院等各大音乐院校纷纷开设音乐考古学专业,培养了众多专业人才,为音乐考古学的发展创造了有利条件。

该时期中国古代音乐史学研究随着多学科视角理念的增强导致了对学科发展的重新审视,考古学、文献学、地理学、社会学、民族学、民俗学等学科对中国古代音乐史学研究的发展贡献极大。从研究方法上看,形成了以民族音乐学、音乐文献学、音乐考古学、音乐图像学等学科资源相互融合、渗透的热潮,“多重证据法”的普遍应用,促进了中国古代音乐史学研究的学术进步;从研究成果上看,呈现出专著与学术研究论文相结合的态势,在音乐历史分期、学科方法、音乐史学新领域等方面做出良好探索;通史性著作虽然不论内容还是其他某些方面都取得了一些突破,但总体上还是在杨荫浏研究基础上进行微调或补充,基本结构和大体内容并无太大变化;在通史性著作基础上出现了大量优秀的专题研究,断代、地域、专题研究成果不断出现,学术质量逐渐提高,呈现出分域分类成果深入及学科交叉成果显著两大特征,但仍存在如近古三代、少数民族、非汉政*研究成果较少等不平衡现象。

二、中国古代音乐史学研究的省思与创新

21世纪至今,省思与创新并重。一方面,进入新世纪以来,中国古代音乐史学界一度掀起“重写”音乐史的热潮,学者就“重写”的概念和内涵各抒己见,并结合音乐史撰写方式、文献记载与考古资料应用等展开探讨;另一方面,随着与国外交流的加强,国外新观念、新思潮及新学科对中国古代音乐史学产生了巨大影响,中国古代音乐史学研究趋于立体化发展,体现如下。

其一,新学科的产生、发展及学术研究专业化。在人文社科领域,思想解放的浪潮空前高涨,为中国古代音乐史学研究注入了新的活力。这一领域的研究不仅在学术视野上更加广阔,学理阐释上也更加多元与开放。这种变革不仅推动了音乐史学研究的深入,还催生了与音乐史学紧密相关的新学科的诞生。在中国古代音乐史学研究的进程中,多个重要的分支学科逐渐崭露头角。其研究范围已不是单一的音乐本体研究,而是将音乐置身于其生长环境中的综合性研究。同时,新学科的产生同时意味着学术研究的专业化趋向,这与中国音乐史学研究的逐渐深入密不可分。

其二,学术理念的转变及学术领域的拓展。中国古代音乐史学研究一方面受现代主义影响,在研究上强调研究对象的典型性,强调从多方面、多学科介入联系从而探讨音乐问题,体现在以小见大,从小论点出发,试图将与之有关联的内容加以囊括,呈现出片面深刻的特点;另一方面受后现代主义思潮的影响,要求研究也需具有通俗性、普遍性、多元性等特征,体现在消弭了高雅与通俗的界限,从而进一步扩大了古代音乐史学研究的范围。学术领域的拓展与学科的不断细化及现代学科学术体系的建立紧密相连,音乐文学史、戏曲史、乐舞史、少数民族音乐史、宗教音乐史、民间宗教音乐史等分支学科的涌现,不仅展示了中国古代音乐史学研究的广泛性和深度,而且从不同角度和维度丰富了该领域的研究内容。这些分支学科的发展,不仅拓宽了音乐史学的视野,也为中国古代音乐文化的深入研究提供了更多元、更细致的学术路径。

在这一时期,研究成果呈现出多元、互融的特点,形成了多样化与科学化并行的态势。

其一,音乐考古学的新动向。相较于传统史料的局限,音乐考古学的研究不仅具有证史、补史、拓史的功能,更能够激发乐律学、文献学等相关学科领域的深入与拓展。自21世纪起,中国古代音乐史学研究不可避免地受到既有史料和研究范式的深刻影响,这些影响塑造着当前的研究趋势和方向。在这一时期,音乐考古学的研究重心主要聚焦于学科规范的确立、全面而系统的资料收集,以及研究方法论的深入探讨,标志着该学科正式迈入了稳定而深入的“精细化研究”阶段。一方面,以王子初、方建军等学者为代表,通过对音乐考古学研究的深入思考,撰写了大量相关论著。另一方面,随着考古发现层出不穷,音乐考古的新旧资料互为补正。诸如江苏盱眙江都王刘非墓、江西南昌海昏侯墓出土的完整编钟编磬等珍贵音乐考古资料,与广州南越王墓、山东章丘洛庄汉墓共同构成的“西汉四王墓”等。总体而言,音乐考古学研究在内容、论题以及对象上正逐渐实现系统化,其研究成果呈现出更为聚焦且深入的态势,标志着学科研究的不断深化和专业化。

其二,乐律学的新总结。赵宋光从自然科学领域的律学计算视角出发,对国人过度依赖并倾向于西方和声功能体系的趋势表达了深切忧虑;该时期对“京房六十律”的探讨也是一个学术热点,陈应时、黄黎星就“京房六十律”与“卦气说”的关系进行了深入探讨;此外,刘勇、方建军等学者也对乐律理论进行了多方面的研究。

其三,音乐文献学的深化。音乐文献学研究在该时期呈现出多元化、多样化的特点,形成研究领域广、取材丰富的特点,中国古代音乐史学研究得益于多方面的资料积累与考据成果,这些资料主要包括正史中的音乐律志研究、专题音乐史料的汇集、出土的音乐文献、词曲古谱文献以及域外汉文音乐史料等,这些丰富的资源极大地推动了中国古代音乐史学研究的深入与发展。此外,随着研究深入,王小盾、田可文等学者对学科建设提出建议,为音乐文献学的深入发展奠定了基础。

总体来说,该时期的中国古代音乐史学研究呈现出了两个显著的趋势。一方面,相关研究逐渐从大的音乐史学范畴中脱颖而出,形成了多个相对独立且各具特色的分支学科,这些分支学科拥有明确的研究对象、独特的视角、自成一体的理论体系以及丰富的研究成果,并形成了新的学术共同体。另一方面,学科间的交叉与整合也愈发明显,这体现在对研究范式和学术理念的持续探索与突破上。音乐史的研究方式日益多元化,叙事手法也更为丰富,尝试打破“汉族音乐中心论”的局限,使得断代史、编年史、区域史、专题史等成为新的研究热点。

三、对当下中国古代音乐史学研究的思考

从发轫到当下,中国古代音乐史学研究稳步发展,各分支学科与专题领域研究渐趋成熟,取得了辉煌的成绩。总览观之,中国古代音乐史学研究在研究方式上经历了“以文献为中心”—“以音乐为中心”—“多重证据相互辅助”三个阶段;学者努力通过不同视角、不同方法积极探求中国古代音乐史的艺术价值与文化价值:其一,传统研究课题的继承。中国古代音乐史学研究以史料深读与理论精析为核心,吸引学者深入探索。研究聚焦于中华民族千年音乐认知、创造,透过音乐透视古代审美、哲学与文化观念。音乐作为社会风貌与政治经济的镜像,展现历史真实。此研究融合历史价值与文化深意,激励学者持续挖掘,为古代音乐及其思想精华的传承与弘扬开辟了路径。其二,多元研究课题的发展。相较于传统研究,部分领域较晚受关注,其基于跨学科交叉、细分与深究,展现出复合性与综合性。这些领域融合多学科知识与方法,构建多元视角,拓宽学科边界,丰富内涵体系,并促成系统性研究成果。其三,新兴研究课题的拓展。由于史料自身的局限性,以及音乐与社会各方面的紧密联系,项阳、王洪军等学者提出实践“音乐文化史”的构想,亦即“音乐史学集中研究的是音乐的艺术和音乐的文化”,为中国古代音乐史学研究开辟了更为广阔的研究空间。

然而,在这辉煌的成绩面前,我们也需看到当下中国古代音乐史学研究,仍存在许多不足之处:其一,对中国古代音乐史学研究自身审视不足。迄今为止,只有郑祖襄《中国古代音乐史学概论》和田可文《中国音乐史学的理论与方法》两部专著对学科发展变化规律、学科自身存在意义等进行了系统探析。笔者认为,学科的发展还需对学科自身进行总结与反思,方可促进学科的进一步发展。其二,学科间界限分明及学科内部缺乏有效整合与贯通。学科细分与学术研究专业化固然可以深化学科内涵及拓展学科外延,但恰如事之两极,当各分支学科致力于构建自己独特的学术体系边界时,无形中也为彼此间研究设置了一道壁垒,使得研究方法、研究理念渐趋“专业化”“碎片化”。多数研究者自扫门前雪,学科间交流减少,各学科间的研究成果和研究理念缺乏交流,难以全面、准确地描绘出中国古代音乐史学的完整面貌。其三,研究成果不均衡。刘勇针对改革开放40年来中国古代音乐史学存在的如“通史类著作过多”“学科内部有‘偏科’现象”等问题进行了详尽的探讨,就当下的情况来看,上述问题仍然存在,亟待解决。其四,研究成果缺少有效利用。即后现代主义倡导的通俗性、普遍性、可传播性。于中国古代音乐史学研究而言,至今仍缺乏一部更为科学、全面的中国古代音乐史著作,同时,虽有大量优秀的研究成果,但由于部分研究内容过于晦涩难懂,导致这些研究成果逐渐成为与当下隔绝的“空中楼阁”,得不到有效传播与利用。

注释:

①冯文慈.中国古代音乐史研究中的逆向考察[J].音乐研究,1986,(1).

②乔建中,张振涛.待燃犀下看高处不胜寒——音乐学家黄翔鹏和他的学术人生[J].人民音乐,1997,(9).

③李纯一.中国音乐考古学研究的对象和方法[J].中国音乐学,1991,(2);方建军.音乐史学的一门新兴分支学科——音乐考古学[J].黄钟(武汉音乐学院学报),1990,(3).

④秦序.中国古代音乐史学研究的重大收获──简评《先秦音乐史》[J].音乐研究,1996,(2).

⑤冯光钰.中国少数民族音乐史研究的可喜收获——序《西夏辽金音乐史稿》[J].中国音乐,1995,(4).

参考文献

[1]华夫.努力开拓丝绸之路音乐文化研究的新领域——九二年西安丝绸之路音乐学术研讨会记述[J].交响(西安音乐学院学报),1993,(1).

[2]赵展.建国后十七年的中国音乐史学史研究[D].华中师范大学,2017.

[3]陈永.中国音乐史学的近代转型[D].上海音乐学院,2010.

[4]郑锦杨.先秦中国音乐史学的历史进程(上)——中国音乐史学史研究之一[J].交响(西安音乐学院学报),1988,(4).

[5]刘勇.中国古代音乐史学四十年之检讨[J].音乐研究,2019,(4).