盛宗亮钢琴套曲《我的歌》艺术特色及演奏难点探析论文

2025-08-01 14:23:22 来源: 作者:xuling

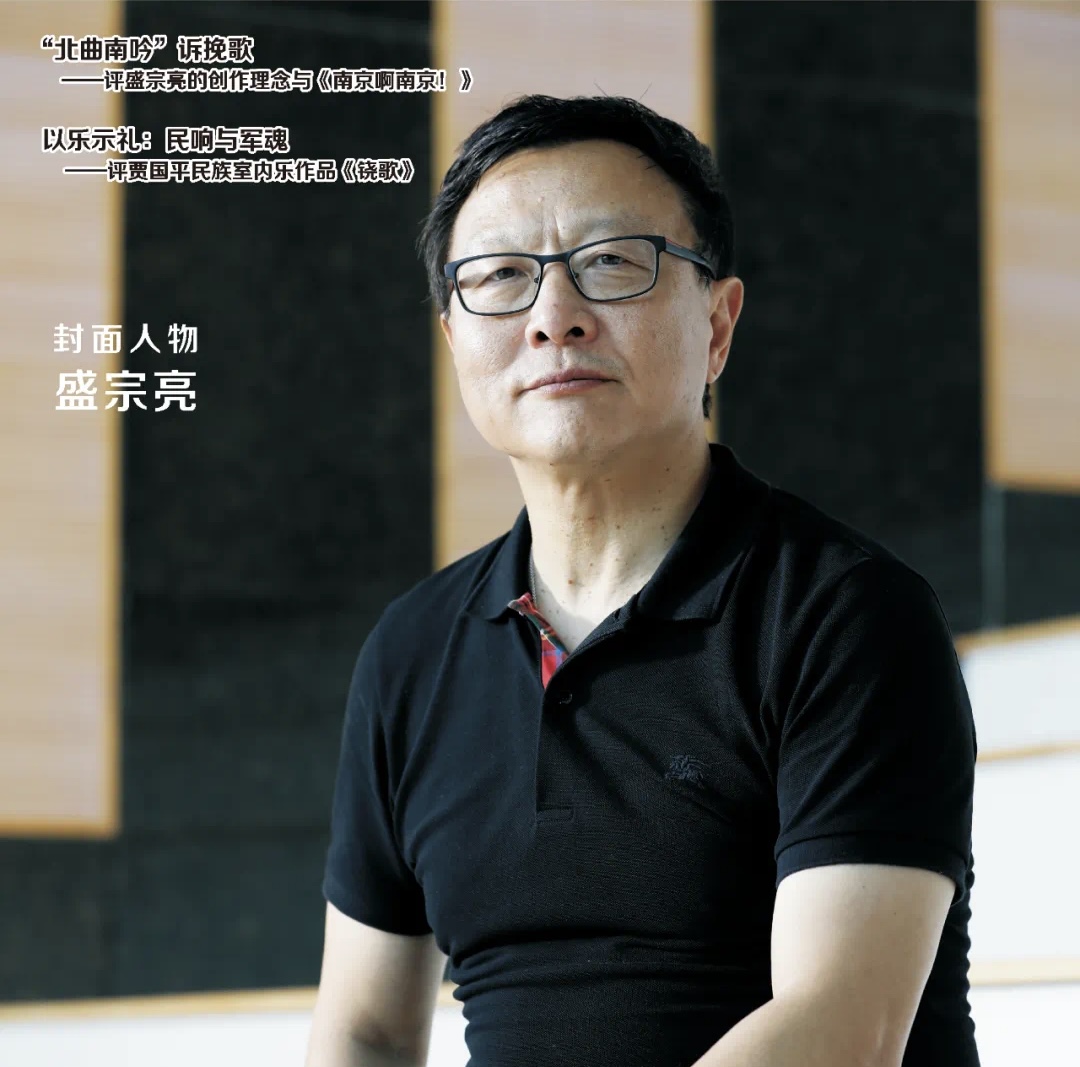

摘要:美籍华人作曲家、指挥家盛宗亮(Bright Sheng)是中国八十年代“新浪潮”作曲家中的领军人物之一。作为盛宗亮的代表作品,钢琴套曲《我的歌》体现了这位作曲家丰富多彩的音乐语汇,其中既蕴含着中国民间音乐元素的印记,也渗透着西方现代作曲技法的影响。

摘要:美籍华人作曲家、指挥家盛宗亮(Bright Sheng)是中国八十年代“新浪潮”作曲家中的领军人物之一。作为盛宗亮的代表作品,钢琴套曲《我的歌》体现了这位作曲家丰富多彩的音乐语汇,其中既蕴含着中国民间音乐元素的印记,也渗透着西方现代作曲技法的影响。文章将逐一分析这部套曲中每首作品的艺术特色,以及整套作品所包含的演奏难点,以期深化对盛宗亮音乐创作风格的了解与认知。

关键词:盛宗亮;《我的歌》;五声性四音列;复调;踏板

一、盛宗亮其人

1955年,盛宗亮出生在中国上海一个富有艺术气息的家庭。从四岁起,他便跟随母亲学习钢琴。在“文*”期间,盛宗亮来到了青海生活,并在青海民族歌舞剧院担任钢琴及打击乐演奏员。彼时,盛宗亮只有15岁,但当地丰富的民间音乐文化激发起了他极大的兴趣,也为日后他对于民间音乐的收集、整理与采集工作奠定了基础。也正因为如此,盛宗亮的很多作品都有着民间音乐的痕迹,比如钢琴套曲《我的歌》《我的旁歌》、大提琴无伴奏套曲《七首中国小调》等。“文*”结束之后,盛宗亮成为第一批考取上海音乐学院作曲系的学生之一。在上海音乐学院的学习结束之后,他又于1982年赴美深造。1985年,盛宗亮结识了他的指挥导师莱纳德·伯恩斯坦,并一直与他学习共事,直到伯恩斯坦于1990年逝世。

1993年,盛宗亮进入了哥伦比亚大学攻读博士,并在这座学府中遇到了包括谭盾、陈怡等人在内的中国同学。彼时,他们都是周文中的学生。以他们为代表的这一批作曲家被称为“新浪潮”作曲家(其他代表人物还包括叶小纲、周龙、瞿小松等)。他们有着相近的成长背景和学习经历,不仅是“文*”结束后第一批入读国内高等音乐学府的作曲家,也是第一批系统学习了西方现代作曲技法的作曲家。相比于他们的前辈,“新浪潮”作曲家们更加大胆,更加标新立异,也更加先锋化,他们勇于尝试西方的作曲技法,勇于挑战无调性音乐。正是因为有了这一批作曲家,中国的现代音乐创作得以飞速发展,并进一步实现了与世界的接轨。除了前文提到的具有鲜明的民族音乐痕迹之外,盛宗亮的音乐作品还以其宏大的历史性与丰富的戏剧性著称,典型的代表作品包括他的琵琶协奏曲《南京啊!南京》、歌剧《江*》、交响乐《痕》等。

二、《我的歌》的创作背景及整体艺术特色

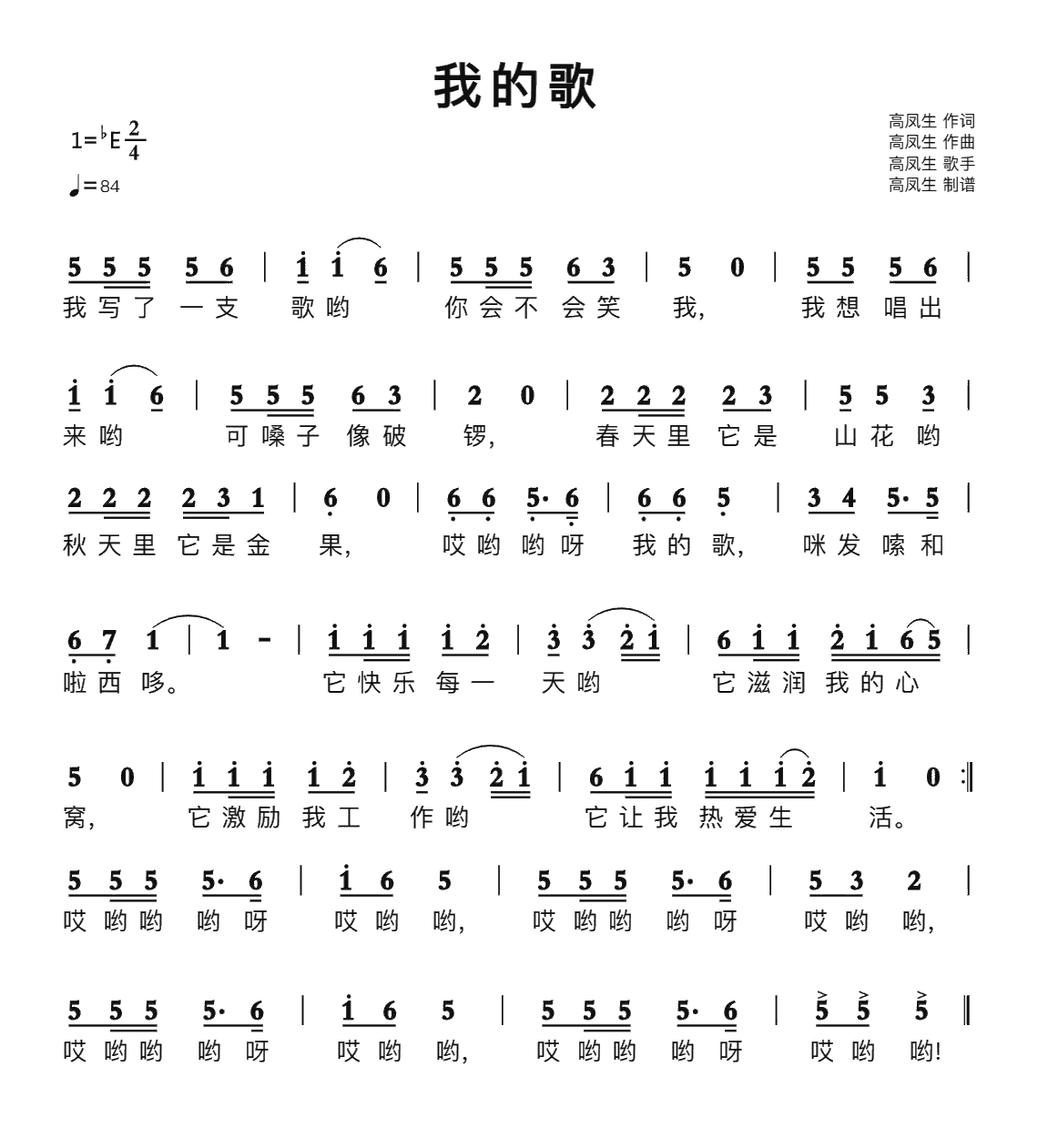

钢琴套曲《我的歌》由四首小品组成,这套作品是盛宗亮创作生涯中正式出版的第一部钢琴独奏作品。《我的歌》由钢琴家彼得·瑟金(Peter Serkin)委约创作,同时也由彼得·瑟金于1989年11月11日在纽约进行了首演。对于这套作品标题的命名,盛宗亮曾指出,“我的歌”的英文“My Song”与中文“脉声”(“脉搏的声音”)谐音,而在他的音乐创作语境下,“脉声”指的便是祖国的民间音乐的声音。由此可见,这套作品不仅是盛宗亮对自己所学习到的西方现代作曲技巧的展现与运用,更是他对滋养了自己的中国民间音乐文化的致敬与溯源。

在创作《我的歌》时,盛宗亮一直在努力寻找一种独特又和谐的音乐语言。他希望这种音乐语言能有别于西方调性音乐,却又能和西方调性音乐一样张弛有度。为此,他回归到了自己的“母语”,也就是以五声音阶为代表的中国民间最淳朴的音乐文化当中,试图从这片丰富的土壤里来找到他渴望的答案。通常情况下,西方调性音乐之所以能做到张弛有度,是因为其中含有半音和三全音,并会对不和谐音进行解决。但是,在中国传统的五声音阶中,并没有半音或三全音。为此,盛宗亮必须在五声音阶中增加一些元素,才能达到他想要的时而紧张、时而松弛的效果。如在五声音阶CDEGA中加入F,这样E和F之间就会形成一个半音,从而有了音乐的紧张感。除此之外,在《我的歌》的后三首作品中,盛宗亮也运用了不同调性并置的手法来增加作品的半音化特征。

《我的歌》的第一首作品是一首没有节拍标记也没有小节线的散板,具有强烈的长线条感与流动性,这也是这首作品的第一个鲜明特征。同时,作品开始处低声部保持音的存在,使得整首作品都变成了支声复调织体。在创作技法上,作曲家采取了“五声性四音列”的手法。所谓五声性四音组列,指的是具有五声性的四音音列[1]。在这首作品中,作曲家选用的四个音分别是降D、降E、降G与降A,这四个音所构成的音列从作品开始一直持续到作品结束。同时,在音乐的发展过程中,作曲家反复强调了旋律中的四度关系,以此来体现青海地区“花儿”这一民间歌曲的音乐特征[2]。

《我的歌》的第二首作品以脍炙人口的四川民歌《太阳出来喜洋洋》为原始素材。这首民歌热情、活泼、豪爽、质朴,有着浓郁的蜀地风情。在创作技法方面,虽然这首作品也是复调织体,但作曲家一改第一首作品中具有鲜明东方特色的支声复调手法,运用了西方钢琴音乐作品中常见的隐伏旋律式的写法,将《太阳出来喜洋洋》的主题旋律隐藏在十六分音符的伴奏织体中,整首作品层次十分鲜明。同时,为了使作品中承载的内容更加丰富,作曲家在这首作品的中段部分还采用了高音旋律声部与低音旋律声部互相模仿、追逐的手法,来进一步强调主题音调。

《我的歌》的第三首作品同样采用了第一首作品中使用过的五声性四音列手法,且这首作品的四音列与第一首的四音列完全相同,依然为降D、降E、降G与降A,体现了这套作品内部的关联性。这首作品全程围绕着四音列的变化与发展展开,每一次以四音列为核心的音乐织体发生变化时,作品都会发展至一个新的阶段,力度随之加强,跨度随之加大,前期的连奏也变成了粗犷、激烈、锯齿状的跳音。同时,这首作品还在一定程度上借鉴了托卡塔的写作手法,快速、奔放,并通过近似主题材料的不断重复与模仿来推动音乐不断向前发展。

《我的歌》的第四首作品被作曲家独立命名为“乡思”。这首作品以旋律高亢、嘹亮的陕北信天游《三十里铺》为原始素材,气息宽广、意蕴悠长。在这首作品中,《三十里铺》的主题旋律一共完整出现了两次。第一次出现时,高音声部奏旋律,低音声部进行对位;第二次出现时,两个声部同时向更高的音区进行了转移,高音声部移高九度,低音声部移高八度(变成中音声部),同时,最下方又增加了一个对比非常明显的低音声部,以显示音乐同时在向两个方向进行纵向听觉上的扩充。除此之外,对位声部的核心音调升F、升G、升C和升D是第一首与第三首的核心五声性四音列的等音转换。整首作品速度缓慢、材料简洁,与前三首作品形成了非常大的对比。

三、《我的歌》演奏难点分析

作为一套当代钢琴套曲,《我的歌》不仅要求演奏者掌握基本的钢琴演奏技术,还要求演奏者能够对当代钢琴音乐作品中特有的新式音响与演奏方式有所了解。本文将系统梳理《我的歌》中的五个核心演奏难点,并对其进行逐一解析,以期为广大演奏者提供有益的参考与指导。

1.节奏与节拍的把握

作为钢琴套曲《我的歌》结构布局中的核心特质之一,节奏与节拍的多变性成为演奏者在练习过程中须予以特别留意的技术要点。正如前文所论及,钢琴套曲《我的歌》的第一首作品采用了中国传统音乐中的“散板”结构,该结构特征为无固定拍号和小节线,其“紧拉慢唱”的表现手法赋予了音乐以即兴性和伸缩性。演奏者在演绎散板作品时,必须深刻理解其“形散神不散”的本质,即在保持音乐外在自由流动的同时,严格遵循旋律线条的内在逻辑和作曲家所指定的连音线,以维护乐曲的连贯性和结构性。

《我的歌》的第三首作品展现了丰富的节拍变换,其中包括3/8拍、2/4拍、5/8拍、3/16拍以及5/16拍等多种拍号,且转换频率极高。这种频繁的节拍更迭为演奏者带来了挑战,因为每个动机和乐句的长度各异,加之不断变化的节奏模式,使得演奏过程既缺乏周期性规律,又要求演奏者投入极大的精力以确保各声部节奏的精确对应。针对这一演奏难点,演奏者应当主动对左手声部实施重音强化,以此作为分组的依据,从而在一定程度上提升作品的节奏可预测性。此种方法有助于演奏者更快地把握作品的宏观结构,进而提高演奏的准确性和表现力。

2.踏板的使用

作为一套诞生于80年代末期,隶属于“新浪潮”风格的钢琴套曲,《我的歌》在踏板技巧的应用上区别于传统钢琴文献。在《我的歌》的第一首和第四首作品中,作曲家对踏板的一些特殊使用方法给出了明确的指示,需要演奏者格外关注。在《我的歌》的第一首作品的最开始处,左手低音声部出现了一个由降D、降E、降G与降A构成的和弦。对于这个和弦的踏板使用,作曲家给予了这样的说明:“无声地按下琴键后,踩下三角钢琴的中踏板,直至第一首乐曲结束”。在笔者看来,作曲家对踏板的运用蕴含双重深意:第一,踏板持续的隐性介入能够在整个演奏过程中产生丰富的泛音效果,从而赋予音响以独特的质感;第二,所涉四个音符恰好对应作品核心的五声性四音列,通过这样的方式,可以对此四音列在作品中的分量与存在感进行强化。

在《我的歌》第四首作品的第16小节,即该作品第二个段落的起始处,作曲家引入了一个长持续音的低音声部,对踏板技术的运用提出了特殊的要求。具体而言,在这一特定段落中,演奏者需使用左脚同时操作三角钢琴的中踏板(sostenuto pedal)与弱音踏板(soft pedal)。此外,鉴于左脚承担了同时踩下两个踏板的重任,这暗示了右脚亦需参与到踏板工作中,即操作制音踏板(sustaining pedal)。因此,在这一乐段中,演奏者需掌握三踏板同步运用的技术。此种踏板运用的复杂性不仅要求演奏者在肢体动作上达到高度的协调,而且对听觉的敏锐度与音色控制能力也提出了严苛的要求。演奏者需在保持声音的纯净度和旋律线条的清晰性的前提下,实现作曲家所预设的复合音响效果。

3.力度的控制

在《我的歌》的四首作品中,作曲家织入了多样化的力度标记,塑造了细腻的力度层次结构。为了忠实地再现作曲家的创作意图并增强音乐的表现力,演奏者应敏锐洞察力度变化的细微差别,并精心构建力度层次的递进逻辑。在《我的歌》的第二首作品中,力度变化非常丰富。这首作品不仅充斥着大量的渐强与渐弱,而且也有很多在“强”的语境下发生的力度变化,和在“弱”的语境下发生的力度变化,如“f”与“ff”的交替,或“p”与“pp”的转换。同时,在乐曲即将结束的部分,还出现了一个左手重复单音完成从“ff”到“ppp”的对比性渐弱片段。在演奏这样的片段时,演奏者必须注意,每一个音的下键力量都应该有所收敛,每一个音所呈现出的力度也应该有所变化。只有这样,才能在数量极其有限的音符中做到最大程度的渐弱。

《我的歌》的第三首作品同前一首一样,力度变化非常频繁且夸张。然而,本首作品更倾向于颗粒性和动力化的表达,其织体中包含了大量的八度、和弦以及大跳,这对演奏者在强音控制方面提出了更为严峻的挑战。该作品的力度峰值达到极端的“fffff”,且遍布着丰富的重音、顿音、跳音和保持音等标记。演奏者须在保持住整体力度的前提下,对这些标记了特殊符号的音符进行关照,确保作曲家的音响意图得以鲜活呈现,进而使整部作品棱角鲜明,层次清晰。

4.多声部的处理

在《我的歌》的四首作品中,复调技法以不同程度与形式贯穿始终,每首作品对复调的运用均展现出特定的处理手法。因此,如何精妙地演绎多声部织体,成为演奏者深入探究和掌握这套作品不可避免的技术挑战。

《我的歌》的第一首作品由多声部织体构成,每个声部横向的线条感十足。这首作品演奏的难点在于,谱面上经常会出现三行谱表的情况,演奏者必须根据键盘的距离、音程的关系以及指法的运用来合理分配中间声部由哪只手来演绎。对于绝大多数钢琴演奏者来说,这种多声部复调作品的记谱方式有别于大家更为熟悉的以巴赫为代表的巴洛克时期复调音乐的记谱方式,需要演奏者充分运用自己的实际经验来进行双手的分配。同时,虽然这首作品是一首散板,但从纵向上看,演奏者必须注意,每个声部间的进行应该是同步的。

在《我的歌》的第二首作品中,出现了大段的两只手要同时演奏隐伏旋律与快速十六分音符伴奏织体的片段。这样的片段演奏起来比较困难,笔者分析出两个原因——一是因为演奏者的左手和右手都要同时区分出旋律声部与伴奏声部,二是因为左右手的旋律声部呈呼应状态,音色与音量必须连贯、均衡。其中,第二点的挑战性在于,左手的旋律声部用大指演奏,右手的旋律声部用小指演奏。而通常情况下,大指在下键时力量会比小指要强很多。但在这个片段中,根据音乐的形态来看,左右手的旋律既然是应答式的,就必须力度均衡、一致。所以,演奏者必须在划分好声部层次的同时,也控制住左右手演奏旋律声部的手指的下键力度。

5.对古琴音色的模仿

在《我的歌》的第一首作品中,作曲家探索了钢琴音色的可能性,以象征性的手法移植古琴的音色特质。作为中国音乐发展历程中最具有代表性的文人乐器之一,古琴是中华民族气节在音乐文化上的具体体现,而古琴淡泊、悠远的音色也被人们称赞至今。

在这首作品结尾处的低音声部,作曲家写下了一串需要用特殊演奏法来演奏的下行音符,并且标注为:“用手指敲击钢琴内部的弦线,要以足够的力度使产生出‘mp’的音响效果”。当演奏者按照作曲家的要求去敲击琴弦时,就会产生与古琴用“吟”“猱”手法演奏时非常相似的音响效果。笔者认为,这种用特殊奏法营造特殊乐器音色的手法,不仅体现了作曲家对自己母语文化与代表性乐器的致敬,更是凸显了当代作曲家对钢琴这一乐器可塑性的深度理解与不断探索。

四、结语

《我的歌》虽然以民间调式与民歌旋律为创作素材,但它承载的内容却远远不止于此。在这部套曲中,无论是盛宗亮对调性关系的思考、对对位手法的探索,还是对音响效果的创新,都值得我们反复品味、学习。而从一个钢琴演奏者的角度来说,这首作品也为我们如何更好地把握现代中国钢琴作品的演奏提供了良好的学习范本。以盛宗亮为代表的“新浪潮”作曲家们为中国当代音乐的创作与发展做出了巨大的贡献。他们的音乐语言虽然依然深深扎根于中国丰富的民族音乐文化土壤,却又在西方先锋作曲技法的影响下,散发着欣欣向荣、生生不息的独特活力。

参考文献:

[1]薛祎凡.钢琴套曲《我的歌》音高结构研究[D].燕山大学,2016.

[2]肖祎萌.盛宗亮钢琴套曲《我的歌》音乐本体分析与演奏技法难点探究[D].宁夏大学,2021.