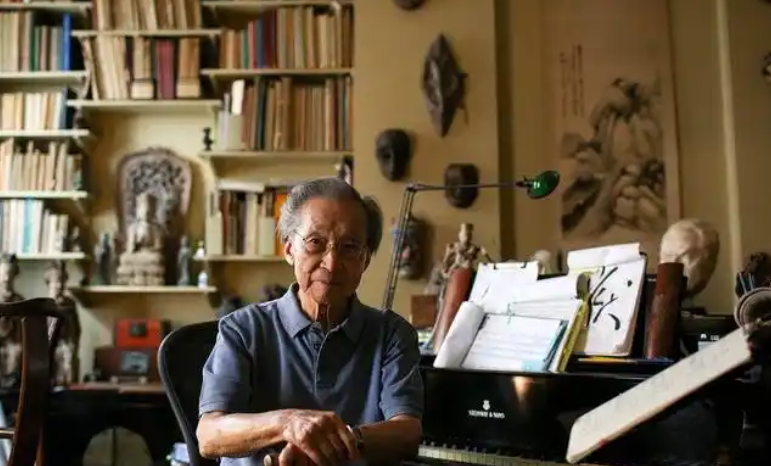

山水在纽约:周文中的创作机制与风格面孔论文

2025-08-01 13:59:01 来源: 作者:xuling

摘要:一位有理想抱负的作曲家,必定想要打造独特的风格面孔,作为20世纪最具国际影响力的华人作曲家之一,周文中以“自然观”为核心的音乐创作,在西方现代音乐语境中构建了独特的风格美学。

摘要:一位有理想抱负的作曲家,必定想要打造独特的风格面孔,作为20世纪最具国际影响力的华人作曲家之一,周文中以“自然观”为核心的音乐创作,在西方现代音乐语境中构建了独特的风格美学。周文中成功立足国际舞台的关键在于其敏锐捕捉到二战后西方艺术界对东方哲学的渴求,并通过“山水声景”的音响化表达,将中国自然观转化为兼具传统与现代的音乐语言。因此,文章将从周文中的生存语境与创作机制的双重视角,剖析他如何以“自然观”为媒介,在艺术商品化浪潮中实现文化身份突围,隐喻全球化背景下知识分子的精神返乡。

关键词:周文中;山水;创作风格;自然观

或许会有人疑惑,以道家精神为艺术基底的中国山水画玄远淡泊,似乎是隐逸山林者的精神归宿,但为何周文中身处日新月异的美国社会,却要转身投向自然寻求精神共鸣?笔者认为,音响中的山水之旅实为周文中自我构建的精神家园,既是他表达生存意志的选择策略,又是将此视为对抗艺术商品化洪流的精神堡垒。周文中创作的哲学观包罗万象,但囿于篇幅,本文主要探讨其创作中最为鲜明的中国道家“自然观”意识,旨在通过其生存语境,探究其为何在高速发展的现代化美国社会中跨越时空,毅然走向自然与东方哲学的原因之所在。

一、周文中对20世纪西方艺术环境的回应

诚然,20世纪中叶的西方艺术界正处于剧烈的转型期。二战后的美国,抽象表现主义与先锋派音乐席卷二战后的美国艺术界,工具理性与技术至上的思潮占领高地。在这一背景下,周文中借东方哲学发展出一套个性化的创作机制:既不盲目追随西方现代主义潮流,也不固守传统窠臼,而是以道家自然观为媒介,将中国艺术精神转化为具有普世价值的现代音乐语言。因此,周文中的回应不仅是对西方艺术霸权的挑战,也是对全球化语境下文化身份危机的创造性解答。

种种迹象表明,20世纪的西方文明对东方哲学的追求呈现明显的工具实用导向。成为西方新艺术中心的美国艺术界,却在对抽象表现艺术与先锋派浪潮的摇摆中陷入过度理性中,虽然约翰·凯奇(John Cage,1912-1992)在《变化的音乐》(Music of Changes)与《意象风景第4号》(Imaginary Landscapes No.4)中已将注意力转向《易经》和禅,并发展出偶然性操作的方法,但周文中认为凯奇对《易经》哲学的运用只是将每个六线卦象转译成一种预先指定的音值,并试图以此解构西方音乐的结构逻辑,他关于“无声、偶然性、不确定性”的哲学实际上应归入现代美国艺术产物,其中的东方理念仅是增添一种东方主义的神秘气息,在应用事物与过程的原则方面与《易经》并无共通点。

同时,基于结构主义哲学思潮的序列主义横扫西方作曲界,但是,周文中并未依循顺应,而是巧妙地以同样基于数理逻辑的《易经》哲学摸索超越音阶存在的可变调式之于音乐发展思维的可行性,借道家思想与理论重构结构主义美学,进入西方学术讨论的核心领域。

加之冷战期间,生态危机与精神异化催生西方对东方“天人合一”的新发现,让“自然观”成为东西方交流的公约数,周文中的山水声景为消除西方文化对立与矛盾的冲突呈现出一个融合文化的范型。

新儒家学派大家徐复观(1903-1982)指出,艺术通常以顺承性与反省性两种方式反映时代与社会①,在西方传统文明中,人们总是倾向于把精神与物质、自我与环境、人与自然分隔开,两次世界战争及工业文明的高速发展,使科技工业与自然的冲突断裂造成了社会集体的“精神危机”,高速发展的物质文明并未给予西方人精神上的满足,反叛与标新的技术语言促成1960年代反艺术、反语言、反理性的“先锋派”艺术,在这种时代背景下的西方文艺界渴望自救的目光,转向了以儒道为思想代表的中国哲学,企图寻求解决之道。周文中恰如其分地以道家自然观为切入点,将“山水”转化为跨文化艺术接受度最高的意象,譬如代表作《谷应》(Echoes From the Gorge,1989)采用环形舞台设计,由打击乐手围绕听众演奏,通过声音的方位变化模拟山水画中的“深远”构图。他以铜锣声构建“元环境”,通过打击乐音色的流动与空间布局,既隐喻《庄子·齐物论》的“天地与我并生”的宇宙观,又与老师瓦雷兹(Edgard Varèse,1883-1965)的《电离》(lonisation,1929-1931)形成技术对话②。

山水意象在周文中作品中超越具象再现,转化为时空绵延的隐喻。如《大提琴协奏曲》(1992)以独奏乐器象征“人籁”,乐队象征“天籁”,通过华彩段落的“留白”与织体密度的呼吸式变化,复现山水画中“荒寒”之境。这种处理不仅契合道家“虚静”理念,更通过音响空间的纵深并置,重构东方自然观的听觉表达③。在《柳色新》(The Willows are New,1957)中,全曲大量铺陈的小9度作为“地籁”的诠释,不仅完成音响氛围的烘托,在织体中呈现书法“提笔”与“挫笔”的音乐姿态,同时,周文中将原曲仅跨6度的音域扩张到横跨近5个八度,借此表现宽广悠远的时空感,整体通过音乐肌理的微妙变化,通过模仿古琴的装饰音及滑奏,通过“沉郁顿挫”的印象空间,呈现人声的哀叹与苍重荒寒的自然画境④。

二、投向自然观的必然性

再进一步,自然观同样是周文中突破艺术商品化禁锢并在全球化语境中保持文化自觉的精神堡垒。周文中1940年代赴美,恰逢排华法案余波未消与麦卡锡主义盛行,虽然留美学生群体获得更多资金与学术支持,但强势的序列主义、学院派对作曲理论的把控、不受国家政府资助的交响乐团对上演作品属性与作曲家身份的严格筛选,迫使周文中需要从自身文化中寻找对抗资源。他的早期作品大多以简明的途径借用中国民歌素材,并叠置自由装饰的小2度与小9度等现代因素,在以五声调式为主要调性控制力的音高构造中初步实现中西元素的再融合⑤。《山水》(Landscapes,1949)《民歌三首》(Three Folk Songs,1950)《组曲》(Suite,1951)《花月正春风》(All in the Spring Wind,1953)、《花落知多少》⑥(And the Fallen Petals,1954)都采用将中国传统旋律进行部分移植的手段进行中国风格意境的营造,之后在《柳色新》中,通过音高的“简”与音色的“变”,将离散者的乡愁升华为普世性的精神返乡。

从美国艺术市场的资本化环境来看,1960年代的艺术作品在社会发展与生产力不断提高中被快速复制,先锋派逐渐沦为中产阶级文化消费品。周文中认为,这种被商业化全面蔓延的艺术创作现状在周文中看来是帝国主义的转世再生,是历经几世纪残酷的殖民主义扩张的翻版⑦,因此他转向自然主题,本质上是以反现代性姿态对抗艺术异化。在《渔歌》(1965)中,他将古琴曲《渔歌》的18段结构压缩为5段,通过“留白”与“未完成性”(如《大提琴协奏曲》中的即兴华彩段落⑧)抵抗工业化平滑、无暇的生产逻辑。该作在以“简”为核心的基础上,通过旋律编配,在保留原曲核心动机基础上,通过音色叠加与多种管乐的合成效果放大对古琴音色模仿(吟、猱、绰、注)的表现意义,实现意境的“繁复”与“大道至简”的道家理念。

此外,他对“留白”的追求,进一步体现其对商品化完整性的反抗,在《大提琴协奏曲》(1992)的华彩(Cadenza)段落中,打击乐手被要求根据“松、古、虚、幽”四字提示即兴发挥,这种开放结构消解了乐谱的权威性,使每次演出成为独特的“此时此地”。

可见,周文中的自然观创作并非隐退避世,而是重申创作主体性,通过把“天人合一”的宇宙观转化为可操作的作曲技术,将文人艺术的意境追求转化成音响结构原则,建构出一种新的文人音乐范式,他的作品不仅投射了作曲家对人与自然和谐的洞见与想象,也是秉承文人职责对西方商品化反抗的策略。

德国哲学家、音乐理论家阿多诺(Theodor Adorno,1903-1969)曾批判文化工业的“伪个性化”,而周文中通过即兴性实现的“个性化”,恰恰构成对商品化最彻底的颠覆,因此,山水意象在成为一种文化资本打开国际市场的同时,又作为周文中抵抗艺术商品化的态度,散发着冷静的全球观与艺术使命感。

换言之,周文中投向山水自然的必然性,来自作为弱势文化的焦虑、作为艺术家面对的商品化危机、作为现代中国知识分子在精神层面的流放。故而,通过道家自然观的创造性转化,周文中在全球化语境中开辟和创造了新的主体性与话语权力,为东方美学的合法性提供了可能性。

三、周文中山水声景的音响建构

通过前人分析可知,周文中的“自然观”音乐并非对山水自然的模仿,而是一套融合哲学思辨、文化策略与生存智慧的音响体系。在笔者看来,他对音高调性与音响音色“线条”的强调成为山水声景的符号系统,并通过简练与易变的技术策略,重构离散知识分子在文化夹缝中的生存策略。

从音响层面来看,中国书画的线条美学是周文中音乐语言的核心灵感,他强调“单音作为一个生命体”概念,将水墨笔法转化为音色与音高的线性运动,这种转化大致涵盖3重维度:(1)腔化单音的生命表现;(2)音色旋律的空间建构;(3)留白美学的音响转化。周文中在勋伯格“音色旋律”的基础上,将古琴技法引入西方乐器演奏中,在《渔歌》中用“点描”手法呈现出中国音乐的腔化线条,在《霞光》中用3种形态的音响聚集,显现中国书法笔触的纵横堆叠。此外,中国画的留白在周文中作品中通过休止符、任意延长记号、自由节拍(senza misura)表现“无”与“有”,形成“虚”与“实”的对话⑨。同时,周文中通过空间叙事实现山水画境在舞台实践中的听觉重构。《谷应》的音响生态遥指北宋郭熙山水画“三远法”——高远、深远、平远,周文中在打击乐的环形布局中,将乐器按相对音域由低到高排列,再通过拉宽发音点间隔与大型乐器音色的渐变移动,调用重音与力度标记,形成同一音组消涨、浓淡、前进、后退的回声效果,共同呈现深远、高远、平远的空间美学⑩。

此外,他常运用演奏法的改变,表现山水画的笔触:《霞光》(Twilight Colors,2007)第二乐章《黎明色彩》中,他用滑奏和震音表现5、8度的旋律线条,呈现行笔与枯笔、皴擦的笔锋⑪,制造出粗粝的音色。

本质上来看,周文中的自然观创作实则是身处纽约的现代文士的情感隐喻。从作品意境与音响生态来看,周文中的作品常表现出荒寒意象,以若有若无的疏离感保持与纽约和学院派技法的距离。这种荒寒更多表达一种文化上的顾忌与身份焦虑感,在《柳色新》高低音域的极端对比中,形成荒寒的张力性,一方面表达创作困境的沉重,另一方面又象征精神超越的渴望。而更深层次的荒寒则源于身份上的双重疏离,他直言自己的音乐乃不中不西、不古不今,在文化上的夹缝体验化为《谷应》打击乐音色上的“错位”感,“可变调式”在文化差异中摸索出生存可能,因此这不只是技术创新的产物,也隐喻出身份上的杂糅性。

同时,在高度商品化的纽约艺术界,时间被高度切割和消费,因此周文中用留白美学抵抗时间的异化,将山水从地理概念升华为创作方法论,成为跨文化对话的媒介,使山水脱离简单的东方主义想象,成为具有话语权力的东方美学。

四、结语

回过头看,周文中的“山水”并非仅仅提供简单的情感慰藉,而是让其脱离文化身份的桎梏跃升为创作方法论,建立东方美学的合法性想象。在周文中的生存策略中我们可以看到,他既用东方哲学打开国际市场,又合理规避异国情调陷阱,继而在纽约的喧嚣中划出超越东西方的精神净土,因此,周文中的山水自然,在成为创作美学的选择中,隐喻着全球化语境中现代中国知识分子的精神返乡,在现代主义音乐受到“自我主义与商品化趋向”污染后,“自然观”音乐是周文中顺应时代的博弈之选,也表达对华人乃至音乐全球化、商品化生存状态的忧患意识。同时,他的创作也映射出新式中国知识分子,在面对东西方文化时的应对策略缩影,也由此得以窥见现当代中国作曲家的创作心路历程。⑫

注释:

①徐复观.中国艺术精神[M].辽宁:辽宁人民出版社,2020.

②史蒂芬·希克,鲁瑶.回声是带着羽翼的声音——沉思周文中《谷应》及其与瓦雷兹《电离》的深刻联结[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023,(03):102-115+168.

③梁晴.周文中《大提琴协奏曲》:一幅声音山水长卷[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2021,(04):163-179+5.

④武宁.周文中《柳色新》的审美意象分析[J].交响(西安音乐学院学报),2022,41(04):75-83.

⑤王自东.周文中音乐作品“音高构造法”研究[D].上海音乐学院博士学位论文,2013.

⑥该作是周文中献给在日军暴力侵华期间亡命的青年人。

⑦周文中.百川汇流的黎明时代,音乐的未来何在?[J].梁雷编.汇流:周文中音乐文集[M].上海:上海音乐出版社,2013.

⑧同注⑥.

⑨梁晴.周文中《大提琴协奏曲》:一幅声音山水长卷[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2021,(04):163-179+5.

⑩鲁瑶.古·印——周文中打击乐四重奏《谷应》文本与意义解析[J].中央音乐学院学报,2024,(04):107-128.

⑪沈云芳.一抹霞光入管弦——周文中音乐中的中国山水画情怀[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2019,(02):43-49.

⑫本文为笔者在上海师范大学杨婧副教授指导下完成的硕士学位论文《个体与传统——基于语境理论的周文中音乐风格演化问题研究》(2024)中的内容节选。