婚恋观察类真人秀节目对性别议题的建构及其受众影响研究论文

2025-07-26 14:29:35 来源: 作者:xuling

摘要:近年来,持续上线的婚恋类综艺节目对两性关系及性别议题的探讨引发了广泛的舆论热议,社会大众透过节目探讨的议题不断审视自身的恋爱观、婚姻观、幸福观。

摘要:近年来,持续上线的婚恋类综艺节目对两性关系及性别议题的探讨引发了广泛的舆论热议,社会大众透过节目探讨的议题不断审视自身的恋爱观、婚姻观、幸福观。文章基于传播学的“框架理论”视角,以婚恋观察类真人秀节目《再见爱人4》为个案,探究其性别议题框架建构的特点及其产生的受众影响。研究得出该节目在主要议题的呈现框架上突出两性关系中的自我价值和身份认同,节目第二现场观察室环节突出议题解读的专业视角,当前部分婚恋综艺对婚育的内容呈现存在过于戏剧化、商业化、娱乐化的现象,弱化了婚姻观念引导价值和社会传播效益的问题也值得警惕。

关键词:性别议题;婚恋观察类真人秀;建构框架;受众影响

性别议题是指引起公众讨论并推动社会性别平等进程和社会进步的各项议题,涵盖性别认同、性别平等、性别与健康、婚姻家庭等。当前,性别议题已成为备受关注的社会热点,也是媒体聚焦以及社交媒介平台讨论的重要议题。不同的媒介在性别议题的叙事框架、呈现方式上对受众价值观念的引导作用不容小觑。

我国的性别研究始于20世纪80年代,初期主要聚焦于对女性的研究。经过四十多年的发展,新时期的性别研究走向了多元化的趋势,研究对象不仅局限于妇女研究,更逐步关注到男性社会角色、男性发展、父职研究等议题。[1]

当前,将两性关系议题作为主题探讨的影视作品和综艺节目备受关注,如都市剧《三十而已》《欢乐颂》《我的前半生》,以及2024年热映的电影《出走的决心》《好东西》,也探讨了自我成长、单亲职场妈妈、隐形家务劳动等女性处境的各个方面。与此同时,近年各大视频平台上以“婚恋”为主题的综艺节目扎堆上线,如《心动的信号》《亲爱的,结婚吧!》《我们恋爱吧》《再见爱人》等,这些节目构建了两性关系及性别议题的重要舆论场,社会大众透过节目探讨的议题不断审视自身的恋爱观、婚姻观、幸福观。

一、婚恋观察类真人秀节目的发展及其所涉议题类型

我国婚恋类节目伴随21世纪初电视娱乐化的兴起逐渐发展创新。湖南卫视1998年首播的《玫瑰之约》节目作为国内首档大型婚恋交友节目,开启了婚恋类节目的先河。自2010年后,婚恋类节目进入了蓬勃发展期,节目形式更加多元化,素人嘉宾和专家明星观察结合的模式开始出现。这一时期,江苏卫视的《非诚勿扰》、湖南卫视的《我们约会吧》以及天津卫视的《爱情保卫战》作为代表性节目,将青年男女在现实的婚恋选择与情感发展过程中遇到的各种困惑与矛盾进行展示,引发了社会大众对恋爱观、婚姻观、幸福观这类重要性别议题的关注。

2015年以来随着网络视频平台的崛起,婚恋类节目更加垂直化,尝试更多样态的创新。如2018年腾讯视频引进韩国模式聚焦素人恋爱观察打造的《心动的信号》,开创了国内素人恋爱观察类节目的热潮,该节目已成为腾讯视频情感类综艺的重要IP,至今已播出第七季,每个更新周期内正片播放市占率都超过10%。2019年芒果TV推出的《女儿们的恋爱》结合了明星女儿的恋爱与父亲观察的形式,展现了代际婚恋观的差异,也一度引发了相关话题的社会讨论。2020年以来,婚恋类节目进入创作高峰期,在内容和形式上有更多的突破,婚姻修复、旅行恋爱等细分领域成为新热点,30岁以上的轻熟龄、Z世代等不同年龄段、不同情感状态的青年群体其交友方式和婚恋观通过纪实观察的镜头进行表达。其笔者对2024年全网播出的婚恋类综艺节目进行了统计,其中主流平台热播的节目有13档,涵盖了素人恋爱、明星观察、婚姻关系的不同阶段记录、AI实验交友等多种类型。通过对全年全平台婚恋类综艺节目的梳理,可以发现该类节目在类型、叙事、关注议题上也存在同质化的问题,从节目的立意上可见对性别议题的多元化探讨尚不充分。

二、婚恋观察类真人秀节目《再见爱人4》的性别议题建构

(一)《再见爱人4》节目概述

《再见爱人》节目是由湖南卫视芒果TV推出的婚姻纪实观察真人秀,节目以婚姻困境观察为题材,深度探讨了婚姻家庭中的两性矛盾与冲突问题,对于受众而言具有强烈的共鸣感和代入感。节目自2021年首播以来伴随每一季的播出相关话题都能引发社会的广泛热议与讨论。其中《再见爱人4》更是在季播系列中成为播放量、话题量、热度位列榜首的现象级综艺。《再见爱人4》于2024年10月17日开始在芒果TV平台播出,节目观察记录三对面临婚姻困境的婚龄十年以上的夫妻为期18天的旅行,过程中直面各种婚姻关系的现实冲突,不时切换到观察室嘉宾的不同解读视角,深度探讨了婚姻问题的各种痛点与症结,在节目播出期间不断引起舆论热潮。本研究将以该节目为个案,主要运用框架理论对其性别议题的建构框架进行分析。

(二)框架理论的启示

“框架”这一概念源于社会学和心理学,后被引入大众传播研究领域,框架理论是传播效果研究领域的一个重要理论。“框架”一方面具有建构客观现实的意义,是一种“再现”的过程;另一方面,它也是人们思考的“依据”,借以联系外在世界。这种框架既有协助人们思考、整理信息的正面意义,又有可能产生刻板印象、“框限”或制约人们更全面地认知世界。[2]框架理论启示传播效果的产生不仅受到信息的内容影响,与信息的不同呈现方式也密切相关。

(三)《再见爱人4》节目的性别议题框架建构

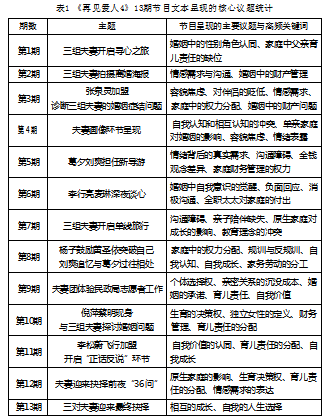

本研究以框架理论为指导,对《再见爱人4》十三期节目的正片进行了文本分析,尝试探究其对婚姻家庭场域下对性别议题框架建构的特点。

1.主要议题的呈现框架——突出两性关系中的自我价值和身份认同

“框架”理论的主要倡导者美国传播学者恩特曼认为,媒介框架的作用包括选择和凸显,就是把传者认为需要的部分挑选出来,在报道中特别处理,以体现问题界定、意义解释、归因推论、道德评估及处理方式的建议。[3]

节目通过三组来自不同职业、不同社会阶层、不同成长经历和教育背景的夫妻在第一现场的共同旅行、对话、心理咨询等纪实,以及第二现场的嘉宾观察室点评,呈现出婚姻家庭场域中普遍存在的情感需求、权力分配、财产管理、育儿责任分工、家务劳动的分工、生育决策等重要的议题,对两性关系的核心问题进行了界定。笔者对节目十三期文本进行了主要议题、冲突焦点及高频关键词的统计,其中两性关系当中的自我价值和身份认同问题是被探讨最多的一项议题。该节目设置了巧妙的问答环节,如婚姻体检、“我的零分时刻”、正话反说环节、抉择前夜的36问、飞行嘉宾加入等形式对这些议题进行深入讨论,镜头记录下的18天纪实信息内容经过剪辑筛选和后期包装形成文本,建构起能进行公共讨论领域的性别议题,引发受众及社会层面广泛关注与讨论。

与此同时,节目在呈现带有争议的情节时,常通过镜头调度、剪辑、叙事结构、旁白、字幕处理、视觉特效等,构建出一种特定的意义框架。如在第11期(下)节目中嘉宾杨子向妻子黄圣依承诺未来相处模式即将发生改变时,特写了杨子的脸部,后期对这一片段还加入了特殊的光影滤镜以及背景音乐,对杨子的表达话语进行了突出,这些细微的处理也会对受众认知与解读框架形成影响。

2.主要议题的解读框架——第二现场观察室环节突出议题解读的专业视角

该节目采用了观察类节目共通的形式,引入了第二现场的观察室,由唱作人胡彦斌、自媒体博主papi酱、专业辩手黄执中、复旦大学社会学教授沈奕斐、主持人侯佩岑、歌手武艺组成的观察团成员,观察嘉宾个人不同的性别、职业、婚姻状况、人生阅历、角色定位,也为节目中两性议题的解读提供了更多元的视角。观察室成员在节目中承担着议题的意义解释、归因推论及提出处理方式建议的功能,也对节目热搜话题的舆论走向带来了一定的影响。

复旦大学社会学系副教授沈奕斐其研究方向为性别研究、家庭研究,作为节目组安排的专家学者型嘉宾,擅长运用理论和学术语言深入浅出地对两性议题进行剖析,从专业层面提供解读视角。如在第5期(上)节目中,观察嘉宾沈奕斐在点评杨子黄圣依的沟通问题时,指出“我们常常觉得情绪是种表达,其实情绪是种选择。根据对节目弹幕、评论区留言的文本进行统计,发现在六位观察嘉宾中沈奕斐、专业辩手黄执中的观点和言论其话题度、争议度往往更高。第二现场观察室环节为婚姻家庭中两性议题的解读提供了多元视角,其中专业人士的解读视角体现更充分。

3.流量裹挟下节目对性别议题框架建构存在的问题

当前社会正面临性别关系和家庭婚姻关系的转变,从近年各地公布的结婚和离婚登记数据看,适龄青年群体出现对婚姻和亲密关系越来越缺乏热情的现象,《再见爱人4》节目在这样的时代背景下,其探讨的议题经过热搜词条、话题讨论等社交媒体的二次传播,快速成为公共议题,如“养育孩子的责任”、职场妈妈与全职妈妈的困境、家庭财务管理、情绪价值等焦点议题,引发了大众对亲密关系、婚姻和家庭的深层思考。

在引发社会关于婚恋关系中两性议题的有益探讨的同时,出于节目效果以及流量热度的考虑,该节目制作也存在对三组被观察夫妻的矛盾冲突以及观察室嘉宾的言论进行突出呈现及渲染,将某些细节放大,如嘉宾麦琳用以掩饰自己复杂情绪的大笑就屡次被捕捉和后期突出,以及“我配拥有一杯咖啡吗?”这样的表达方式让她迅速成为话题中心。节目对这些个别嘉宾冲突情节上的放大,经由社交媒体的二次传播成为网络热梗,吸引了受众的注意力,模糊了本该探讨的议题焦点,影响了受众对于婚姻关系深层次议题的关注与思考。

三、《再见爱人4》节目对性别议题的传播效果及受众影响

在情感观察类综艺节目中,媒介凭借其强大的传播力量与建构能力,巧妙地将原本处于私人领域的情感关系强行抽离出来,放置于大众视野下的公域之中,并以富有感染力的视觉与叙事手段构建出观众对节目的情感认同。[4]《再见爱人4》自播出以来播放量、话题热度及社会关注度持续居高不下。灯塔数据显示,仅上线两天,该节目播放量已突破6300万,截至2024年12月下旬,视频累计播放量达1.56亿,《再见爱人4》在微博的相关阅读量达64亿,创造热搜词条超500个,抖音相关词条下最高播放量高达46.5亿次。

根据社会网络与数据挖掘平台“知微事见”关于“综艺《再见爱人》第四季热播”这一热点事件的网络舆论数据,参与到该节目微博相关话题讨论的人群画像数据显示,节目的女性用户比例为71.8%,男性用户为28.2%,这一占比显示出性别议题本身吸引的两性关注度有显著的差异。

新华网、《中国妇女报》《北京青年报》、封面新闻等73家重要媒体发表了《再见爱人4》节目相关议题的报道或评论。全国妇联机关报《中国妇女报》官方微博账号在“看再见爱人完成一次关于爱的启迪”相关话题之下发表了一则微博,标题为《〈再见爱人4>照见亲密关系中的当代女性困境》,文章梳理总结了三组夫妻在节目观察纪实之下暴露出的婚姻两性两处中的症结问题,同时提出“家庭关系是社会变迁的缩影。节目将两性关系从‘爱与不爱’的单一规则,拓展出‘社会环境变动对婚姻观的影响’‘婚姻矛盾中的主要责任人与次要责任人’等更加丰富维度的现实困境”观点。该微博评论区共有2325条留言,笔者对该账号展示的58条评论进行了态度倾向的量化分析,其中13条评论涉及“女性困境”“女性在家庭婚姻中面临的难题”等关键词,有网友写到“真的是很有意义的综艺,女性困境应该被看到”,表达出对节目探讨女性议题产生社会意义的认同。可见这档节目对婚姻家庭中的性别议题和冲突的探讨引发了显著的舆论效应,对节目受众的婚姻家庭观、幸福观、人生观产生了一定的影响。

四、结语

在当前传统媒体与新媒体融合,社交媒体及智能传播正深度影响并重构网络舆论场的环境下,性别议题获得了前所未有的关注度,性别议题的网络舆论场也呈现出显著的复杂性和冲突性。在框架理论视角下,现实世界中的性别议题与媒介建构和呈现的性别景观具有较大的差异。婚恋观察类节目对性别议题的呈现和解读框架,对当代青年的婚育家庭观念必然形成一定影响。值得警惕的是,当前部分婚恋综艺对婚育内容的呈现存在过于戏剧化、商业化、娱乐化,从而弱化婚姻观念引导价值的现象。情感类综艺节目的制作和传播方通过打造高品质、有价值内容,积极回应当代年轻人对性别议题讨论的需求,引发对相关话题的有益争论与思考,纾解涉及两性关系的社会矛盾,方能提升节目的社会传播效益。

参考文献:

[1]刘梦.中国特色性别研究的使命与趋势展望[EB/OL].(2024-07-04)[2025-01-15]

[2]张国良.传播学原理(第三版)[M].上海:复旦大学出版社,2021:333.

[3]张国良.传播学原理(第三版)[M].上海:复旦大学出版社,2021:334.

[4]刘海琨.从媒介凝视到身份内化:情感观察类综艺节目的认同建构研究——以《再见爱人4》为例[J].当代电视,2025,(02):65-70.