高校声乐课堂教学中原生态民歌的 采集、整理与应用研究论文

2025-07-18 16:28:48 来源: 作者:xuling

摘要:本文以黄河流域原生态民歌为研究对象,探讨了高校声乐课堂教学中原生态民歌的采集、整理与应用,首先阐述了原生态民歌的内涵特征、艺术价值,以及引入声乐教学的重要意义,其次以黄河流域为例,系统总结了原生态民歌的采集策略,最后提出了原生态民歌在声乐课堂教学中的应用策略。

摘要:本文以黄河流域原生态民歌为研究对象,探讨了高校声乐课堂教学中原生态民歌的采集、整理与应用,首先阐述了原生态民歌的内涵特征、艺术价值,以及引入声乐教学的重要意义,其次以黄河流域为例,系统总结了原生态民歌的采集策略,最后提出了原生态民歌在声乐课堂教学中的应用策略。

关键词:原生态民歌;高校声乐教学;音乐文化传承;黄河流域

原生态民歌是普遍存在于民间的音乐形式,蕴含着丰富的地域文化特色和独特的艺术魅力,源自人民群众的生产生活,反映了各民族人民的心声和情感。随着社会的发展和审美需求的变化,高校声乐教学面临着课程内容更新、教学模式创新的挑战。引入原生态民歌,能够拓宽声乐教学的曲目资源,丰富课堂教学内容。原生态民歌具有旋律优美、节奏多样、情感真挚等特点,为声乐技术训练提供了良好的素材,民歌蕴含着深厚的文化底蕴和生活智慧,也有助于培养学生的人文素养、艺术修养和创新能力。作为高校声乐教育工作者,深入挖掘、传承和弘扬原生态民歌艺术,更是促进民族音乐文化的可持续发展、培养具有民族情怀和文化自信的音乐人才的应为之举。

一、原生态民歌概述

(一)原生态民歌的特征与价值

原生态民歌是在特定的地域环境中,由当地民众世代相传、自发创作和演唱的具有浓郁生活气息和鲜明地方特色的民间歌曲。它植根于各民族人民群众的生产生活实践,反映了其生活方式、思维习惯、价值观念和审美情趣,具有真实性、自然性和原生态性的特点[1]。原生态民歌遍及全国各地,20世纪70年代末期,学界前后耗时30多年进行了一次大规模的民间音乐采风收集整理工作,结果将我国民歌划为七大区:中原地区和东南沿海汉族民歌、北方草原牧区民歌、西部受佛教影响的藏族民歌、西南高原多民族原始民歌、东北受萨满教影响的狩猎民歌、西北高原半农半牧民歌、西部受伊斯兰教影响的民歌。各地民歌存量极其丰富,例如在《四川民歌采风录》一书中,逐县编辑的四川民歌遍布省内17个市(州)、137个县(市、区),数量就超过1100余首。原生态民歌往往采用民族语言或方言演唱,旋律质朴动听,节奏丰富多样,音域宽广,声腔独特,富有乡土气息和民族风味。原生态民歌蕴含着丰富的民族调式、多样的节奏型、别具一格的音乐形式以及独特的演唱方法,从文化学的视角看,原生态民歌更承载着各民族的历史记忆、文化传统和价值理念,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,具有极高的艺术价值和文化价值[2]。

(二)原生态民歌对声乐教学的重要意义

将原生态民歌引入高校声乐课堂教学,对于拓宽声乐教学内容、创新声乐教学方法、提升声乐教学质量具有重要意义。首先,引入原生态民歌可以进一步拓宽高校声乐教学的曲目资源。目前高校声乐教学中,学习美声唱法的学生以外国歌剧选段和艺术歌曲为主,学习民族唱法的学生也有学习民歌,但主要是经过改编的民歌曲目。引入原生态民歌,可以让学生接触到更为纯粹、丰富多样的民歌风格,开拓音乐视野,接受多元化的声乐训练。其次,原生态民歌为声乐技术训练提供了多样化的声乐语汇。原生态民歌的演唱注重声音的真实性和自然性,讲究声音的通透、圆润、朴实和浑厚,强调咬字吐字的清晰与准确,重视情感的抒发与表达,这些特点与声乐技术训练中的气息、共鸣、语言、情感等要素高度契合,为发声方法和演唱技巧的学习提供了生动鲜活的示范。

二、高校声乐课堂教学中原生态民歌的采集与整理——以黄河地区为例

(一)原生态民歌的采集策略与方法

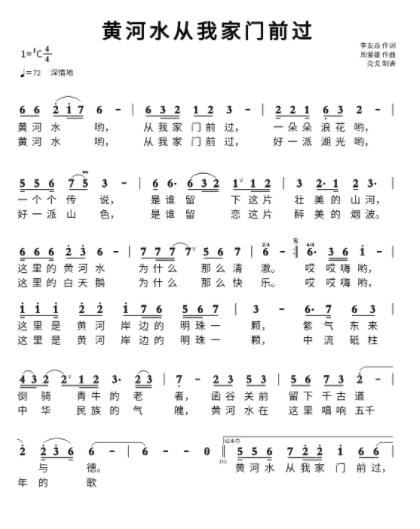

采集前,笔者广泛查阅了黄河流域各省区的地方志、民歌集成、音乐家传记等文献资料。调查过程中,与当地民歌传承人、爱好者进行深入互动,通过“唱”“听”“录”“谈”等方式了解和体验原生态民歌的音乐实践。如在采集陕北民歌的过程中,拜访了当地著名民歌手,聆听演唱信天游小调,并就民歌的创作背景、演唱技巧、传承方式等进行了深入访谈。类似的访谈还包括对宁夏花儿、内蒙古呼麦等的采访。采集中通过专业的数字录音笔、高清摄像机记录下歌者演唱的音频和影像资料,保证其原汁原味的音乐面貌,尝试采用乐谱记录软件如Finale、Sibelius等提取歌曲的音高、节奏、速度等音乐要素,形成规范的五线谱记谱,及时写入歌词注译和文化解析。

(二)采集中音乐生态环境的考量

原生态民歌根植于特定的音乐生态环境之中,是一个地区自然环境、人文景观与社会结构综合作用的产物。研究重视对民歌生存土壤的考察和分析,力图揭示民歌的环境因素与音乐风格之间的内在关联:一是重点考察了黄河流域不同地区的自然地理环境,分析其与民歌音乐要素的对应关系。黄河流经青藏高原、黄土高原、关中平原等不同地貌单元,孕育了丰富多样的民歌类型[3]。如青海地区的民歌多为高亢悠扬的高原音调,而陕北黄土高原一带的信天游小调则以粗犷豪迈见长,与黄土地貌的雄浑苍茫相契合,在采集晋陕高原民歌时,就重点考察了当地独特的黄土地貌、窑洞民居、梯田农耕等地理人文景观,深入体验了民歌与劳动号子的互动关系。二是系统了解、梳理了黄河流域各民族的人文风俗和社会习惯,分析了民歌对风土民情的反映,民族习俗对民歌传承的影响,如在参与式观察内蒙古鄂尔多斯地区保留完好的蒙古族婚礼习俗后,采集了婚礼常用的《送亲歌》《祝酒歌》等。三是关注黄河流域地区社会结构、经济形态等宏观因素,分析其与民歌发展变迁的互动关系。如陕北、晋西北等地区传统的家族聚居、过继立嗣的社会结构曾催生出《哭嫁歌》等反映家族婚姻和男女情感的独特道情民歌;而在20世纪中期陕甘宁边区的革命斗争和土地改革,又诞生了《延安颂》《延水谣》等讴歌党的政策、抒发翻身喜悦的“窑洞歌谣”,以及《山丹丹开花红艳艳》这样家喻户晓的民歌曲目[4]。

(三)音乐学分析与整理

采集到原生态民歌资料后,从音乐学的视角对其作了系统整理。针对音高材料,以“干栏谱”记谱法为基础,采用简谱和五线谱相结合的方式提取和记录了各民族民歌的音高数据,借鉴通行的简化IPA音标,标注民歌中出现的特殊发音、装饰音等。如对陕北民歌的分析表明,宫、徵、角三个音级构成了信天游的主体骨架,商、羽则常作装饰性泛音出现,由此形成独特的商调式风格;对不同民族民歌的综合考察,笔者发现尽管各地民歌在调式、节奏、曲式等方面存在明显差异,但在某些深层次的音乐表现逻辑上却又体现出一致性。如陕北、晋西北民歌多为“七字句”的对偶结构,或“上句慢+下句快”的速度对比,体现了黄土高原一带民歌的互文修辞传统;内蒙古与青海地区的许多民歌都带有浓郁的游牧文化色彩,多见跳进式大音程的运用。由此,笔者以“黄河几字弯”独特的地理地貌为参照,初步总结了在教学阶段“黄河板块”民歌的音乐表现模式,旨在向学生揭示了流域内民歌在旋律进行、节奏推进等方面的共性特征,彰显黄河文化圈的同一性。

三、高校声乐课堂教学中原生态民歌的应用策略

(一)根据声乐教学目标选取合适的原生态民歌作为教学曲目

在原生态民歌采集和整理的基础上,根据高校声乐教学的目标和要求,对所获得的民歌资源进行了系统筛选,形成了科学合理、梯度清晰的教学曲目体系。如陕北信天游《山丹丹开花红艳艳》、甘宁地区的《河州大令》《河州二令》《河州三令》、内蒙古的《嘎达梅林》等。其次,在兼顾地域代表性的基础上,本着循序渐进、由易到难的原则,根据音域、节奏、旋律、情感等因素的差异,将采集到的原生态民歌进行了科学分级,形成了初级、中级、高级三个难度:初级为音域较窄、节奏单一、旋律朴素的民歌,如《打酸枣》《康定情歌》;中级为音域较宽、旋律跳跃、节奏自由的民歌,如《走西口》;高级为高音激越、换气频繁、情感饱满的民歌,如一系列信天游被列为高级教程,同时根据不同声部的特点,遴选了适合男高音、女高音等不同声部练习的曲目。

(二)针对原生态民歌音乐特点的声乐技术训练

1.呼吸

呼吸是声乐演唱的基础,对歌声的支撑力度、流畅程度有着决定性作用。笔者在教学过程中发现,许多原生态民歌因其特殊的旋律走向、节奏特征,对歌者的呼吸方式提出了独特要求。如陕北信天游多具有七字句式风格,需要歌者在演唱时做到“字正腔圆、一气呵成”,要求具备深沉有力的胸腹联合呼吸。为此,笔者专门设计了一系列腹式呼吸练习,引导学生放松小腹,用胸腹结合的方式深吸气,缓慢吐气,在一口气中唱完一个乐句。如在演唱信天游《山丹丹开花红艳艳》时,要求学生在唱到“鲜(个)艳艳”的高音处,先做腹式深呼吸,胸腔扩张,气沉丹田,再用一口气唱完整个乐句,使得高音部分的词句发音圆润,衔接自然。

2.共鸣

共鸣是歌声洪亮饱满、音色纯净甜美的关键。许多原生态民歌具有高亢、嘹亮的音色特点,需要歌者有意识地运用真假声结合、头腔共鸣等科学发声方法。如在宁夏花儿的采集中,笔者发现当地歌者的歌声响亮洪钟,余音绕梁,这主要是得益于他们独特的腭舌位置和声带振动。为此,笔者引导学生在演唱花儿时,自觉加大口腔开合度,提升软腭,略微后缩舌根,使声带充分拉长,产生明亮、圆润的头声区共鸣。如在演唱《河州大令》高潮部分“望平(嘞)川(哟)”时,提醒学生“含笑”状,抬高软腭,在保持声带微微闭合的同时,让气息自然流动,使歌声在头腔中产生明亮、清晰的共鸣,喉头保持在一个低沉状态,声音50%发在鼻腔,50%在口腔,在一放松状态中,自然而然产生贯通头腔的共鸣。

3.咬字

咬字是体现歌词内容、传达情感意蕴的关键。许多原生态民歌都有着传神的歌词,这就需要歌者在演唱时准确、清晰地咬字,字正腔圆、情感到位。如信天游的演唱中有着独特的咬字方式——字头轻、字中顿、字尾辅音重,在教唱信天游时,笔者引导学生在每句字尾加强辅音,在齿龈、上唇做个小爆破,在最后的eng音节上做好准备,一个向上的弹跳,唱出声音的厚度。宁夏花儿的咬字讲究在辅音间的短暂停顿,就需要学生对音节间的微妙关系拿捏到位,如《尕妹妹的山丹花儿开》这首曲目,笔者引导学生在唱“尕妹妹的大门上浪三浪”“心里我跳得慌”时,在韵母的最后辅音ng和n上做停顿,摩擦声带,从而使咬字更加准确,也更符合当地民歌的地方特色。经过一系列的咬字训练,学生演唱原生态民歌时的咬字更加清晰利落,吐字也能准确到位。

(三)民歌的地区情感与背景引入

原生态民歌蕴含着丰富的人文内涵,饱含着深厚的乡土情怀,体现着各民族的价值观念、审美情趣、生活方式。在教学过程中,笔者注重挖掘民歌背后的文化背景,引导学生在演唱中传情达意、以情带声。如在教学内蒙古蒙古族长调时,利用多媒体讲述游牧民族的生产生活方式,让学生亲身感受蓝天、白云、大草原的壮阔景象,体验策马奔腾、逐水草而居的逍遥人生,进而理解长调高亢悠扬、跌宕起伏的旋律线条,舒缓自如、不疾不徐的节奏韵律。如在教学宁夏花儿时,笔者向学生们细述了当地“对歌”风俗的历史渊源,让学生在角色扮演中体验“花儿会”上青年男女你来我往的默契,在即兴对唱中感受歌词的机智幽默、旋律的柔美婉转。通过讲述习俗轶事、分析人文内涵,引导学生切身体验不同地域民歌的情感底蕴,用“接地气”的方式唱出“带泥土”的歌声,既让学生感受到民歌的文化魅力,也让民歌这一“活化石”焕发出勃勃生机。

结语

原生态民歌作为中华民族音乐文化遗产的重要组成部分,具有极高的艺术价值和教育意义。为高校声乐教学引入原生态民歌,有利于拓宽声乐教学的艺术视野,丰富声乐作品的题材内容,创新声乐教学的方法手段,提升学生的综合素质和能力。声乐教师应当提高民族音乐素养,树立文化自信,以高度的责任感和使命感投身原生态民歌的挖掘、整理、传承,用心用情开展声乐教学实践,在潜移默化中引导学生热爱民族音乐、传承民族文化。

参考文献

[1]赵红花.黄河几字弯原生态民歌数字化保护与传承现状考察[J].名作欣赏,2023,(36).

[2]张晓瑾,刘海涛.中华民族共同体视域下黄河流域民歌语言特征计量研究[J].北方民族大学学报,2024,(2).

[3]张铮溪.黄河流域民歌艺术的文化价值及传承途径——评《黄河流域民歌艺术研究》[J].人民黄河,2022,(9).

[4]朱智忠.听歌黄河——从黄河源头的生态音乐和音乐生态的话题谈起[J].人民音乐,2021,(3).