高铁时代背景下桂西北少数民族特色词汇英译与文化传播论文

2025-07-18 16:24:35 来源: 作者:xuling

摘要:研究聚焦高铁时代桂西北河池市少数民族特色词汇英译问题,并以河池少数民族特色词汇英译为例。阐述河池多民族聚居,文化丰富,却因语言障碍难外传,凸显英译重要性。

摘要:研究聚焦高铁时代桂西北河池市少数民族特色词汇英译问题,并以河池少数民族特色词汇英译为例。阐述河池多民族聚居,文化丰富,却因语言障碍难外传,凸显英译重要性。分析高铁带来发展机遇与文化交流契机,也指出少数民族特色词汇英译面临语言多样、文化内涵难精准传达等挑战。探讨英译实践中的难点、方法技巧,结合案例展示直译与意译、音译与注释、文化适应与解释等策略运用,促进河池少数民族文化传承、传播,提升地区文化软实力与国际形象,推动旅游经济发展。

关键词:高铁时代;河池少数民族;特色词汇;英译策略

一、绪论

中国高铁网络的快速发展为桂西北地区,尤其是河池市,带来了重要发展机遇。高铁开通缩短了区域距离,促进了人员流动、文化交流和经济增长。河池市作为多民族聚居地,拥有丰富的少数民族文化,其语言、服饰、建筑、节日和美食等是中华文化的重要组成部分。然而,语言障碍使这些文化难以被外界了解。少数民族特色词汇承载着民族历史、传统和价值观,其英译在高铁时代尤为重要。本研究以河池市为例,探讨高铁时代桂西北少数民族特色词汇英

二、河池少数民族文化概述

河池市是广西多民族聚居地,常住人口包括壮、汉、苗、瑶等8个民族,拥有独特的文化传统。物质文化如毛南族花竹帽、壮族织锦为国家级非遗;精神文化以山歌、壮剧为代表;民俗文化体现在铜鼓习俗、壮族舞狮等节日庆典中,是传统文化传承的重要载体。少数民族使用汉藏语系壮侗语族语言,词汇丰富,如壮语农业词汇反映与自然的紧密联系,并有“壮文”文字系统。然而,现代生活侵蚀传统文化,年轻一代认同感减弱。需通过教育、文化活动和立法保护促进传承。习*平总*记强调“文化兴国运兴,文化强民族强”[1],我们必须保护和传承这些文化,为人类文化发展多样性贡献力量。

三、高铁时代对桂西北少数民族文化的影响

(一)高铁建设与经济发展

1.高铁时代的到来为河池市带来了前所未有的发展机遇

高铁建设缩短了交通时间,并促进了人员流动和经济交流。对于河池市的少数民族来说,高铁的建设意味着更多的机会和挑战。经济发展水平的提高有助于改善民众的生活条件,同时也为传统文化的保护和传承提供了物质基础。正如习*平总*记在党的二十届三中全会提出:“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,加快适应信息技术迅猛发展新形势,培育形成规模宏大的优秀文化人才伍,激发全民族文化创新创造活力。”[2]

2.高铁时代的到来有效助力河池当地旅游经济的发展

高铁时代的到来,显著提升了出行效率与舒适度,这与国家推行的绿色、环保、低碳生活理念相契合。随着高铁网络的持续优化,它已成为众多旅客优先选择的交通工具之一。

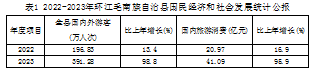

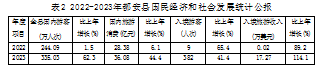

河池以其优美的自然风光和丰富的民族文化资源而闻名。高铁的快捷与便利,大大降低了游客前往这片自然与文化景观交织的宝地门槛。如河池市环江毛南族自治县,被定位为广西全域旅游示范区的重要节点。该区域涵盖了多个旅游亮点,包括但不限于:思恩镇陈双村、趣野营地、毛南田园综合体毛南四坊、环江汽车总站旅游集散中心、傩面广场、大才乡新坡村平治桑蚕文化产业园、县城区旅游绿道、柳浪咧小镇、环晨旅行社、洛阳鸿欣民宿以及毛南族发祥地景区等。又如都安瑶族自治县全县星级饭店3家,星级农家乐3家。截至2023年,全县创建A级旅游景区共计10个,其中4A级旅游景区4个,3A级旅游景区5个,2A级旅游景区1个。这些地点共同构成了环江毛南族自治县、都按瑶族自治县丰富的旅游资源链条,助力当地旅游业发展。根据查询政府官方网站,得出数据,具体如下表:

从表1得知,环江毛南族自治县2022年全年全县共接待国内外游客196.83万人次,实现旅游消费20.97亿元。

2023年全县共接待国内外游客391.28万人次,比上年增长98.8%;实现旅游消费41.09亿元,比上年增长95.9%

从表2得知,2022年度都安县全年境内游客244.09万人次,境内旅游总消费28.38亿元,入境游客9人次。入境旅游收入0.02万美元。

2023年都安县全年接待境内游客335.03万人次,比上年增长62.3%。境内旅游总消费36.08亿元,增长44.4%。入境游客382人次,增长41.4倍。入境旅游收入17.27万美元,增长114.1倍。

由此可见,自从高铁开通以来,高铁不仅推动了当地的经济发展,还为文化交流提供了更多机会。

(二)文化交流的加速与需求

高铁的快速发展为河池市带来了交通的便捷,从而极大地促进了该市与其他地区的文化交流。随着人员流动性的增强,不同民族文化的相互碰撞与融合,为河池市的少数民族文化注入了新的生命力。例如,通过举办以“壮乡风情”为主题的旅游节和传统节日“三月三歌节”,能吸引了国内外游客前来体验壮族的山歌、蚂拐舞,瑶族的舞蹈,毛南族的傩面舞,以及仫佬族的肥套等丰富多彩的文化活动。

然而,如何有效地将这些生动且具有地域特色的民俗文化向外传播,成为一个关键问题。作为译者,不仅要深入理解当地的文化表象,更要洞察文化背后的深层意义和内涵;精准地传达文化精髓,使得外国游客能够更加深入地了解和理解河池市的少数民族文化。中国学者董俊燕提出:“翻译方法应根据词汇的文化内涵和语境灵活运用,包括直译、意译、借译等”[3]而各民族自己的独特文化决定着该民族语言的某些特征,赋予了特殊文化含义。刘凡指出“在跨文化交流日益频繁的今天,这些词语的正确翻译,对传播中国优秀传统文化、现行政策和对外宣传都起到非常重要的作用。”[4]因此,翻译工作不仅是一种语言转换,更是一种文化传递和跨文化交流的桥梁。

(三)少数民族特色词汇英译的机遇与挑

高铁时代的到来为河池市少数民族文化的传播提供了新机遇,使得壮族的“三月三”歌圩节、蚂拐节、铜鼓节以及瑶族的“盘王节”等特色节日和文化概念得以更广泛地推广。这些节日名称和文化词汇的准确英译,不仅有助于外国游客深入理解当地文化,也促进了旅游业的发展。然而,少数民族语言的多样性和独特性对翻译工作提出了挑战,尤其是如何准确传达词汇的文化内涵和情感色彩。中国学者赵慧指出,中国特色词汇反映了中国特有的文化现象和社会建设成果,翻译者需深入理解文化背景,才能确保文化信息的准确传递[5]。因此,在高铁时代的推动下,译者通过精准翻译,助力河池市提升文化软实力,促进跨文化交流和旅游业发展。

四、桂西北少数民族特色词汇的英译实践

(一)翻译难点与常见问题

在进行少数民族特色词汇的英译实践中,翻译难点和常见问题是翻译工作者需要关注和解决的重要问题。中国学者许渊冲指出:如何准确传达原语言的文化内涵和情感色彩,避免文化误解和语言表达上的偏差是翻译难点[6]。二十世纪中国文学翻译的主要矛盾在我看来是直译与意译,形似与神似信达雅(或信达优)与信达切的矛盾[7]。具体来说,一些少数民族词汇可能没有直接的英文对应词,或者英文词汇可能无法完全表达原词汇的文化内涵。

(二)翻译方法与技巧

为了解决翻译难点和常见问题,翻译工作者需要运用合适的翻译方法和技巧。通过查阅文献资料发现,目前民俗文化特色词汇英译主要有以下方法:翻译补偿理论法,直译、直译加注法、意译、意译加注和音译、音译加注法,模因音译法、模因直译法、模因意译法以及模因加注法,基于概念映射理论法等。例如,对于那些没有直接英文对应词的少数民族词汇,可以考虑使用意译,通过解释和描述的方式来传达其文化内涵。对于那些有英文对应词,但无法完全表达原词汇文化内涵的词汇,可以考虑使用借译,即保留原词汇的形式,同时添加注释来解释其文化背景。

(三)翻译案例分析

通过分析具体的翻译案例,我们可以更好地理解翻译方法和技巧的实际应用。以下是一些河池市少数民族特色词汇的翻译案例:

案例一:“达布”在瑶语中意为“山”,但其文化内涵远超出自然地理概念,象征着瑶族对大自然的敬畏与依赖。直译为mountain虽简洁,却无法传递其文化意义。因此,建议采用意译法,将其译为mountainous land,并辅以注释,解释“达布”在瑶族文化中的象征意义,以帮助读者理解其深层内涵。

案例二:“仫佬”直译为Mulao或Mulao people虽准确,却未能体现其文化内涵。仫佬族重视自然和谐与家族和睦,因此建议译为Mulao ethnic group或Mulao ethnicity,并辅以注释,解释“仫佬”在仫佬族文化中的象征意义,以帮助读者理解其独特的价值观和生活方式。

案例三:“白裤瑶”直译为White Pants Yao,虽直观,却未能传递其文化意义。白裤瑶是瑶族的一个分支,其服饰特色和文化地位在南丹地区尤为重要。因此,建议译为Yao ethnic group in white pants,并添加注释,说明“白裤瑶”在瑶族文化中的特殊地位及其服饰的文化象征。

通过以上案例可以看出,翻译河池市少数民族特色词汇时,翻译者需根据词汇的文化背景和内涵,灵活运用直译、意译及注释等方法,以确保文化信息的准确传递。这不仅有助于提升跨文化交流的效果,也为河池市少数民族文化的国际传播提供了有力支持。

五、少数民族特色词汇的英译策略

(一)直译与意译相结合

直译(Literal Translation)是指在翻译过程中尽可能地保持原文的形式和内容,包括词汇、语法结构甚至句子顺序,尽量不进行任何添加、省略或改变。直译强调的是对原文的忠实度,力求让目标语言的读者能够直接对应到原文的每个部分。意译(Free Translation)强调在翻译过程中传达原文的意义和精神,而不是拘泥于原文的字面表达或语法结构。

例1.铜鼓:在河池的壮族、瑶族等少数民族文化中,铜鼓是非常重要的乐器和祭祀用品。在翻译“铜鼓”时,“铜”对应的英文是bronze(青铜),“鼓”是drum,所以将其翻译为Bronze Drum是从词汇的意义角度出发,把“铜鼓”这个物体的材质(铜)和类型(鼓)用英语中对应的词汇组合起来进行翻译,很直观地让英语使用者理解这个物体是用铜制作的鼓。

(二)音译与注释相结合

音译是指在翻译过程中,按照源语言词汇的发音,在目标语言中找到与之相似发音的词汇来进行翻译。注释是在翻译过程中,为了帮助读者更好地理解译文,尤其是那些包含有特殊文化内涵、难以从字面理解或者可能引起误解的内容,而额外添加的说明性文字。注释可以以多种形式出现,如脚注、尾注、文中夹注。

例2.呗侬:壮族言语中的呗侬是兄弟姐妹的意思,表示一种亲近和尊重。可以直译为“Beinong,再加上注释(a Zhuang language term meaning brothers and sisters)就可以表达完整的意义。

(三)文化适应与解释

文化适应是指在翻译时,译者考虑目标语文化的接受习惯和文化规范,对源语文化中的内容进行适当调整,使译文能够更好地融入目标语文化环境。解释是指译者在翻译过程中,对源语文化中一些具有特殊文化内涵、目标语读者可能难以理解的内容进行额外的说明。

例3.壮族扁担舞:农学冠主编的《壮族风俗史》有概述扁担舞也叫“打虎列”“谷榔”,意为舂米用的木臼,扁担舞最初是围着木臼表演,后来发展为用竹扁担敲打板凳,逐渐形成今天的扁担舞,预示着丰收和希望[8]。所以直译可用“shoulder-pole”或“bamboo-pole”,但无法解释其内涵,如果采用文化适应翻译方法翻译,即,“Folk Dance with Bamboo Shoulder-poles as Props”,两者结合,即文化适应与解释翻译,则为“Shoulder-pole Dance,a traditional Chinese folk dance in which dancers use bamboo shoulder-poles as props and perform rhythmic movements”。

例4.蚂拐节:首先采用意译将“蚂拐”译为“Frog”,因为在壮族的蚂拐节里,蚂拐(青蛙)是主角,直译为“Frog Festival”。同时可以进一步解释:“Frog Festival,a traditional ethnic festival celebrated by the Zhuang people in Hechi,Guangxi.It is held annually to worship frogs,which are regarded as the messengers of rain gods,bringing good harvests and prosperity.”

六、结语

河池市作为桂西北的多民族聚居地,其绚丽的少数民族文化因语言障碍而外界知之甚少。高铁的延伸为当地经济和文化交流带来新机遇,如促进旅游业和加速文化融合,同时也提出了少数民族特色词汇英译的需求与挑战。翻译中面临的难题包括词汇无对应英文和文化内涵难以传达。翻译工作者需采用直译意译结合、音译加注、文化适应等策略,以保持原文韵味并适应目标读者。通过这些策略和技术,河池的少数民族文化得以精准翻译,走向国际,为地区发展和文化传承注入动力。

参考文献:

[1]习*平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[2]胡敏.在经济与文化交融互动中推动高质量发展[J].人民论坛,2024,(14):14-17.

[3]董俊燕.翻译方法论[M].上海:上海外语教育出版社,2012.

[4]刘凡.纽马克翻译理论视角下中国特色词汇的英译策略研究[J].英语广场,2021,(06):30-32.

[5]赵慧.关于《习*平谈治国理政(第二卷)》中中国特色词汇的英译研究[J].老字号品牌营销,2020,(06):127-128.

[6]许渊冲.翻译的艺术[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[7]许渊冲.新世纪的新译论[J].中国翻译,2000,(03):3-7.

[8]农学冠.壮族风俗史[M].广西民族出版社,2015,(05):181-182.