敦煌石窟壁画乐器图像研究述要论文

2025-07-18 16:09:06 来源: 作者:xuling

摘要:敦煌壁画样式精美,内容丰富,包括大量的音乐图像,涉及乐器、乐队等。其中,乐器的图像不但数量庞大,且种类较多。乐器种类既有中原传统乐器,亦有受到外国文化交流影响产生的外来乐器。

摘要:敦煌壁画样式精美,内容丰富,包括大量的音乐图像,涉及乐器、乐队等。其中,乐器的图像不但数量庞大,且种类较多。乐器种类既有中原传统乐器,亦有受到外国文化交流影响产生的外来乐器。一代代学者将敦煌壁画乐器图像,作为重点研究方向。本文从四个方面出发,系统梳理当前学术界对敦煌石窟壁画乐器图像的研究情况,分别为:乐器本体研究、乐器考究与辨析、乐器复原与仿制及乐器分类和组合形式。

关键词:敦煌壁画;乐器;音乐图像

引言

敦煌石窟壁画,是指我国甘肃敦煌市包括莫高窟、东千佛洞、安西榆林窟在内的石窟中,所藏中国古代佛教题材壁画的统称。其创作时期横跨北魏至元一千余年(公元366年至公元1368年)①。敦煌壁画数量巨大,四百余洞窟的绘画面积超过四万五千余平方米,其中丰富的图像资料为后世研究中国古代的人文、政治、历史和社会风貌等方面,提供了珍贵而丰富的资料。同时,敦煌石窟壁画中还绘有生动的音乐图像,其中存在完整的乐工、乐队、乐器形象记录,为中国中古时期研究,特别是乐器研究提供了鲜明的图像依据。其价值体现于:一、敦煌石窟壁画的成品时间上跨度大,具有连续性,使跨时期研究音乐特征具有可行性。二、敦煌石窟壁画音乐图像资料吸收了中外文化交流成果,为丝绸之路文化研究提供了重要的历史留影。三、敦煌石窟壁画中的乐器、乐伎、乐队图像资料丰富,可与文字资料相互佐证。②如今,学者们将敦煌壁画音乐图像资料与音乐史学、音乐图像学、音乐考古学等学科相联结,从多个维度提出问题与思考。

除乐伎形象外,敦煌壁画中还留存了大量乐器图像。仅莫高窟中,乐器图像便达到44种4330件。这些乐器图像在画面中多用来展现天界、佛界与人间歌舞升平的形象,也有用来作为佛教仪式中的法器,如东方持国天王所用的琵琶。也有少量乐器作为补充画面空白的装饰,如被敦煌学者称为“不鼓自鸣”的乐器图像。敦煌壁画乐器是留给世界音乐文化史的宝藏,新中国成立以来对其研究的热度居高不下。本文着眼于敦煌石窟壁画乐器图像研究情况的梳理。按照研究对象划分,大致可分为如下几个方面。

一、乐器本体研究

针对目前尚存洞窟壁画中的乐器图像,在乐器形状、制作材料、结构部件方面,对于乐器本体进行研究。部分学者根据乐器的演奏方式划分图像乐器类别。敦煌壁画乐器图像已是采用基本写实的风格,大部分可以清晰地观察到乐器的主要构造与细节。但“壁画中的乐器存在着写实与虚构并举的特色③”,即存在着一定程度的夸张与变形。因此,针对乐器的本体研究,应划分乐器是否存在原型,以及是否为绘画者的艺术创造,由此进行筛选与总结。

按照乐器发声方式与演奏方式,原甘肃省敦煌研究院研究员庄壮在其著作《敦煌石窟音乐》中,将敦煌壁画中的乐器分为打击、管乐和弹拨三大类。打击乐器主要包括乐工弹奏或无人弹奏的鼓、拍板与铜铙等。管乐类以排箫、横笛为主,亦有动物角、海螺等天然乐器。弹拨乐器数量丰富,最常见的有琵琶、古琴、箜篌等。以上有关乐器在庄壮的《敦煌壁画上的吹奏乐器》《敦煌壁画上的弹拨乐器》及《敦煌乐器上的打击乐器》文中有详细论述:《敦煌壁画上的吹奏乐器》一文首先按照时期介绍吹奏乐器图像特征。吹奏类乐器图像最早可见于北凉石窟壁画(公元421—439年),即莫高窟最古老的石窟——北凉三窟,其中可见横笛、海螺等乐器。唐代吹奏类乐器图像种类较多,宋、元时期的画像则以继承前代内容为主。其次,文中详细介绍了敦煌石窟壁画中图像数量较多的吹奏乐器,从乐器文献、外形等方面展开讨论。例如,敦煌壁画吹奏类乐器中,出现频率较高的为横笛与竖笛,仅横笛画像则有700余件。本文结尾,作者总结了敦煌壁画吹奏乐器具有数量多样、组合形式丰富、形制小巧等特征。《敦煌壁画上的弹拨乐器》④一文,将敦煌壁画弹拨乐器发展分为三个阶段,即北凉-北周早期阶段,隋唐繁荣期与五代-元朝晚期阶段。根据乐器外形特征,又将之分为条形乐器,如曲颈琵琶;圆形乐器,如各类阮咸;角形乐器,如箜篌;瓢形乐器,如葫芦琴;匣形乐器,如琴、筝。敦煌壁画中出现的弹拨乐器接近20种,体现了西域与中原传统乐器并存的特点。文章《敦煌乐器上的打击乐器》⑤根据我国传统八音分类法,按照壁画上所绘乐器原型的制作材料,分为皮木类,如腰鼓;木片类,如拍板;铜制类,如铜拨;铁制类,如方响。从数量上看,敦煌壁画中的打击乐器数量为30余种,组合方式多样,常见于中小型乐队形象中。最早出现的打击乐器形象是位于北凉石窟壁画中的腰鼓,此后还出现了铜钹、大鼓等,以及相对少见的雷公鼓,体现了敦煌石窟壁画中打击乐器的多样性。庄壮的研究详细介绍了目前敦煌石窟乐器图像内容,为敦煌乐器研究提供了理论依据。

敦煌研究院乐舞室研究员郑汝中在《敦煌壁画中的弹拨乐器》⑥一文中,补充了有关壁画中弹拨乐器的其他特征。首先,敦煌壁画中没有出现三弦、扬琴、柳琴和月琴。前两者未出现的原因,是这些乐器在中国流传时间较晚,其历史要追溯到明代,而敦煌壁画的时间下限是到元代,因此时期不符合。柳琴和月琴是“琵琶和阮的延伸。”其次,琵琶是敦煌壁画图像绘制最多的弹拨乐器。郑汝中总结道,这类琵琶图像早期共鸣箱较窄,呈圆形或瘦长形,后逐渐趋近于梨形。此外,壁画所绘琵琶是直项与曲项并存的。再次,敦煌壁画中存有弹拨乐器11种,既有琴、琵琶等常见乐器,亦有弯琴、花边阮等,该类乐器在文献中无法找到依据,可能为画师的艺术加工。西安音乐学院副教授李村在其文章《敦煌壁画中的横卧类弹弦乐器》中总结了敦煌壁画中的横卧类弹弦乐器,如琴、瑟等的外形特征,以及在壁画中的体现与基本情况。⑦并系统梳理了琴、瑟、卧箜篌与筝四种乐器图像在画面中的具体情况,如使用弦数量、是否具有品或柱、形制宽窄等。

与弹拨类乐器图像相比,敦煌壁画乐器图像中,拉弦类乐器的数量较为稀少。敦煌莫高窟壁画中暂未发现有拉弦乐器图像,仅在榆林窟和东千佛洞壁画上绘有少量胡琴图像。庄壮研究总结道,两个石窟壁画所涉及的胡琴图像外在特征各有变化。其琴头既有花瓣造型,也有卷曲造型;所用琴弓既有在弦内的,亦有在弦外的;音筒材质有木质,也有兽皮类。这反映出敦煌丰富的音乐文化。兰州大学敦煌学研究所郑炳林教授在其文章《榆林窟和东千佛洞壁画上的拉弦乐器》中,详细介绍了榆林窟和东千佛洞壁画出现的5件拉弦乐器,补充了敦煌壁画拉弦类乐器图像的研究。根据其研究,它们在外形结构上具有相似性,即整体呈现上窄下宽的形状;存在两根琴弦与琴轴,琴轴处于同一侧面。经考证,这5件乐器图像出自西夏时期,与文献记载中的“嵇琴”类拉弦乐器相符合⑧。

此外,郑汝中另有一文《敦煌壁画乐器研究》总结了壁画乐器的特点。⑨其一,乐器之间存在相互关联,具有族群特征,如琵琶类、笙类等。其二,乐器形制多样,具有独立形态,体现了乐器长期发展中的持续性。其三,壁画所绘乐器是历代上层音乐生活的体现,具有礼乐性。其四,乐器形态变化是由简单原始到完全系统化的过程。乐器由早期的单个乐器,发展到造型精致,体型庞大而复杂的乐器。此外,郑汝中还总结了敦煌壁画的虚实性质。由于是绘图作品,所以乐器形态尺度大小不一。乐器演奏的姿势不一定反映真实情况,存在虚构现象。同时,个别乐器没有找到实际文献记载,或出土文物考证。例如凤首弯琴,属于将两种乐器特征结合起来的产物,不可实际演奏。

根据本文的梳理,目前国内学界对于敦煌石窟壁画乐器本体研究,集中在乐器外形结构、发声特点、制作材料分析与总结几方面。研究重点在于敦煌壁画乐器造型特征描述,细节考察与思考。从上文论述看,国内学者对该部分研究内容详细,史料丰富,具有较大参考价值。

二、乐器考究与辨析

上文提及,敦煌壁画乐器图像是虚实结合的产物,创作源头既是真实存在的乐器,亦加入了画师的艺术创造。因此,有关乐器图像的辨析与考究便成了敦煌壁画乐器图像研究的重点之一。南京艺术学院刘文荣副教授在该领域有较为深入的研究,发表了多篇文章。其《七星管乐器考——兼及敦煌莫高窟壁画的以图明史》⑩一文系统梳理了莫高窟七星管图像,结合相关文献考察,考证了七星管的年代与孔数。另一篇文章《敦煌壁画中所见“葫芦琴”图像考释》以敦煌322窟葫芦琴图像为例,解释说明葫芦琴乐器存在的依据,认为其并非纯粹的艺术创作。葫芦琴因外形像葫芦而得名,在隋代、唐代洞窟壁画中均有出现。在隋唐两代中原、西域音乐文化交流的背景下,葫芦琴很可能为敦煌当地的一种民间乐器。而《莫高窟隋唐壁画“葫芦琴”乐器的真实性问题探讨》一文,则是从乐器绘制意图、画工音乐背景、佛教本土化对民间乐器借用等方面,对葫芦琴乐器的源流和历史进行了考辨。曲阜师范大学音乐学院副院长王福生教授在其研究《敦煌壁画中的部分乐器考辨》中提出,敦煌壁画乐器图像中的管排箫等乐器在中国古代是否存在,仍是具有争议性的⑪。

当前,有关敦煌乐器的研究方向,除针对某类乐器图像的真实性与历史进行考证外,解析敦煌乐器图像以佐证乐器历史发展亦是研究热点。兰州文理学院特聘教授高德祥的文章《敦煌壁画中的奚琴图》⑫以敦煌石窟中西夏时期奚琴图为依据,结合历代文物、文献中有关奚琴的图像、文字资料,梳理了奚琴乐器的起源与发展。敦煌研究院副研究馆员朱晓峰在《弹拨乐器流变考——以敦煌莫高窟壁画弦鼗图像为依据》一文中,以莫高窟壁画中的5幅弦鼗图像为依据,对弦鼗到秦汉子的发展进行论述,以梳理琵琶类弹拨乐器在中国古代的发展史。⑬此外,还有浙江音乐学院音乐学系副教授温和的文章《从敦煌壁画中的弯琴形象看凤首箜篌的传播》、厦门大学人文学院历史系助理教授周杨《隋唐琵琶源流考——以石窟寺所见琵琶图像为中心》等,这些研究亦在敦煌乐器的考究与辨析有所贡献。通过详细描绘壁画乐器内容,以图为证,探讨乐器的源头、演变与传播。

综上所述,当前国内学界对敦煌壁画中的乐器考究与辨析方面,主要集中于对乐器的虚实考究、乐器来源推论、乐器演变过程等。该部分研究的讨论对象较为确定,多为敦煌壁画中的某种乐器。在研究方法上,多采用历史文献考察法、图像对比法等方式,内容严谨富有逻辑。敦煌乐器图像数量十分庞大,相关乐器的考究与辨析显然不局限于以上论述,因此仍留有探索空间。

三、乐器复原与仿制

敦煌壁画上的乐器图像具有完善的演奏系统,覆盖打击乐器、吹奏乐器、弹拨乐器与拉弦乐器四种主流类型。为了将敦煌文化传承发扬,部分学者对于复原、仿制敦煌乐器有所实践。

庄壮自1988年起,致力于敦煌壁画资料的考察和乐器的复制,他关于敦煌壁画乐器复制与应用的思考,在2009年汉唐音乐史国际研讨会上发表。截至2008年,他已研制出覆盖高音区、中音区与低音区的三种类型乐器,其历史时期跨越北凉至元十个朝代,乐器外形华丽,可实际演奏。“此曲只应天上有”,敦煌乐器复制为古乐新生提供了蓝本。

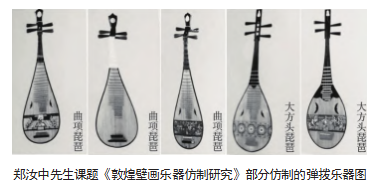

此外,郑汝中通过对敦煌壁画弹拨乐器图像研究、梳理,并参考日本正仓院所藏中国古代乐器等实物,设计制作出一批敦煌壁画仿制乐器。这批仿制弹拨乐器的制作材料和律制符合当代乐器要求,兼具实用性与艺术性,极大补充了敦煌石窟壁画乐器在仿制与应用方面的内容。

除了上述两位学者之外,目前还有其他一些学者、演出团体和机构也对敦煌乐器的复原、仿制和当代演奏进行了有益的尝试。例如敦煌研究院2018年推出的“敦煌壁画古乐器复原展”,向公众展示敦煌复制乐器,以及甘肃省歌舞剧院推出的大型乐舞《敦煌古乐》等。

综上所述,庄壮、郑汝中两位敦煌乐器研究专家,按照现有敦煌壁画乐器图像,邀请全国各地乐器制作师傅,共同精心复原、仿制一批壁画乐器。目前学界对敦煌壁画中乐器复原与仿制的诸多尝试,为中国古代乐器的复原提供了思考的方向。但是由于时间的久远和资料的缺失,完全复原古代乐器仍面临诸多困境,然而仍显现出可供探索的可能性。

四、乐器分类与组合形式

敦煌壁画乐器数量众多,对其进行合理分类有助于后续研究的深化。庄壮、牛龙菲等学者在专著中已有对于乐器分类的划分方式,如按照演奏方式区分,或按照乐器使用价值区分。目前,对于敦煌壁画乐器分类方式较多,广泛使用的方式是按照吹、拉、弹、打四类来划分。西安音乐学院西北民族音乐研究中心的教授程天健,⑭在其研究《敦煌壁画乐器、乐队、乐伎的历史形态构成分析》中,将敦煌壁画中种类繁多的乐器进行了系统分类,以便深入研究:

(1)不鼓自鸣类乐器。指的是壁画中单独出现,无人演奏的乐器。通常乐器边系有彩带。有的学者认为这是。一种装饰,或可理解为佛国世界的象征;

(2)法器类乐器。指常用在佛教法事中的乐器,如海螺、木鱼等。

(3)道具类乐器。指作为乐舞道具的乐器,如反弹琵琶,具有艺术性效果。

(4)变形类乐器。指在原型乐器基础上加以艺术描绘,例如六弦琴等。

(5)象征性乐器。指仅在壁画中出现,没有在文献中找到原型的乐器,如雷公鼓。

(6)实质性乐器。指具有原型的乐器,这部分数量庞大,如琴瑟、琵琶等。

此外,程天健还按照组合方式不同,将敦煌壁画乐器还分为单独演奏形式与组合演奏形式。后者还可细分为同种乐器组合、同类乐器组合、中原固有乐器组合与敦煌本土乐器组合。

关于敦煌乐器组合的研究文献同样较多,常见于敦煌乐队、乐伎研究范畴内。庄壮将乐器组合形式分为六类⑮:单人演奏乐器、同种乐器组合、同类乐器组合、两类乐器组合、三类乐器组合、四类乐器组合。以上分类依据为乐器音色的特征,考虑到乐器的色彩性,亦是一种有效的分类方式。上海音乐学院硕士吴洁《从汉唐时期的敦煌壁画看乐队排列的变迁规律及历史特征》、西安文理学院学者曹阳的《新旧唐书与敦煌壁画中的唐代乐队编制的对比分析》等文章,对于壁画乐器组合研究亦有贡献。

综上,当前学界对于敦煌壁画乐器分类的研究集中在乐器演奏类型划分、乐器用途划分与乐器组合划分等领域。以上论述的敦煌壁画分类方式多为一级分类,还具有细化分类的可能性。

结语

敦煌壁画研究是一个涉猎面广、内容丰富的研究领域,需要音乐学、艺术史学、美术学、历史学、考古学等不同领域的综合考察。本文对敦煌石窟壁画乐器图像研究进行了梳理和总结,从乐器本体研究、乐器辨析与考究、乐器分类方法、乐器复原与仿制四个方面系统梳理国内学界研究现状。可以看到学者们对于当前敦煌壁画的乐器源头、分类、本体分析与仿制应用等领域已有显著成果。特别在乐器考究与辨析方面,极大地补充了中国传统乐器历史理论。虽然目前已取得一些成果,但仍有诸多方面留有很大的探索空间。如关于乐器分类研究,多数学者将敦煌壁画乐器按照发声方式划分,一部分学者按照乐器的组合形制划分。以上分类方式还集中在一级分类层面,缺乏进一步详细分类。此外,截至本文成文时间,近5年来的研究成果略显不足,但期待未来学界能有更多进一步的成果展示。在未来的研究中,我们应当充分了解敦煌壁画乐器的魅力,使它再度焕发生机。

注释:

①庄壮.敦煌石窟音乐[M].甘肃人民出版社,1984.

②田可文.中国音乐史学的理论与方法[M].上海音乐出版社,2020.

③樊锦诗,郑汝中.佛国的天籁之音[M].上海人民出版社,2007.

④庄壮.敦煌壁画上的弹拨乐器[J].交响(西安音乐学院学报),2004,(23):12-21.

⑤庄壮.敦煌壁画上的打击乐器[J].交响(西安音乐学院学报),2002,(21):15-22.

⑥郑汝中.敦煌壁画中的弹拨乐器[J].中央学院学报,2019,(1):87-99.

⑦李村.敦煌壁画中的横卧类弹弦乐器[J].交响(西安音乐学院学报),2014,(33):42-46.

⑧庄壮.榆林窟和东千佛洞壁画上的拉弦乐器[J].交响(西安音乐学院学报),2004,(23):10-12.

⑨郑汝中.敦煌壁画乐器研究[J].敦煌研究,1988,(2):53-55.

⑩刘文荣.七星管乐器考——兼及敦煌莫高窟壁画的以图明史[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2021,(4):92-99.

⑩王福生.敦煌壁画中的部分乐器考辨[J].中国音乐学,2006,(4):76-79.

⑩高德祥.敦煌壁画中的奚琴图[J].交响(西安音乐学院学报),2021,(40):5-14.

⑧朱晓峰.弹拨乐器流变考——以敦煌莫高窟壁画弦鼗图像为依据[J].中央音乐学院学报,2015,(4):114-127.

⑩程天健.敦煌壁画乐器、乐队、乐伎的历史形态构成分析[J].交响(西安音乐学院学报),2014,(33):18-23.

⑥庄壮.敦煌壁画乐器组合艺术[J].交响(西安音乐学院学报),2009,(27):7-17.

参考文献

[1]庄壮.敦煌壁画乐器复制应用之思考[A].汉唐音乐史国际研讨会[C],西安,2009,10.

[2]郑汝中.敦煌壁画乐器分类考略[J].敦煌研究,1988,(4):10-25.

[3]牛龙菲.敦煌壁画乐史资料总录与研究[M].敦煌文艺出版社,1996.