传播空间视域下赣南客家哭嫁歌的样态研究论文

2025-07-18 14:47:31 来源: 作者:xuling

摘要:作为赣南客家婚俗的重要组成部分,哭嫁歌承载了客家丰富的历史与人文精神。本文突破以往相关研究范式,从传播空间角度切入,对“双境在场”的原生空间、“情境语境在场”的派生空间及“文化语境在场”的自媒体空间内的赣南客家哭嫁歌音乐样态进行剖析。

摘要:作为赣南客家婚俗的重要组成部分,哭嫁歌承载了客家丰富的历史与人文精神。本文突破以往相关研究范式,从传播空间角度切入,对“双境在场”的原生空间、“情境语境在场”的派生空间及“文化语境在场”的自媒体空间内的赣南客家哭嫁歌音乐样态进行剖析。哭嫁歌的生成与表演在不同空间表现各异:原生空间内呈现出“语态化与即兴性”特征,派生空间内向“专业化与程式性”转向,自媒体空间则体现为“个体化与本真性”特征。不同空间塑造了不同的音乐样态,而不同的音乐样态又表征着不同的空间。

关键词:原生空间;派生空间;自媒体空间;音乐样态

“哭嫁”是中国传统婚俗中的仪式之一,是新娘在与父母家人分别之前以唱歌或啼哭的形式抒发离别之情,“具备‘唱’的形式及‘悲’的情感,由此完成女性群体性情感集中表达的效果”。[1]它广泛存在于土家族、苗族、壮族、彝族、瑶族等少数民族地区,在赣南客家地区也存有哭嫁习俗并流传至今。哭嫁被赣南客家人称为“叫新娘子”,唱哭嫁歌称为“叫”。赣南客家哭嫁习俗主要分布在赣南地区的偏远山区,如上犹、兴国、定南等地。其中,“定南客家哭嫁习俗”于2010年被列入江西省非物质文化遗产名录。然而,与少数民族哭嫁习俗的研究不同,赣南客家哭嫁与哭嫁歌尚未得到学者的重视。由于哭嫁的相关研究已取得了丰硕的成果,从理论研究到个案研究,从宏观到微观,众多学者较为详尽地勾勒出中国少数民族哭嫁的学术图景。因此,本文试图从传播空间这一角度切入,以赣南客家哭嫁歌作为研究样本,探寻不同传播空间下哭嫁歌的不同样态及其深层原因。

一、空间与传播空间

“空间”研究源远流长,是柏拉图、亚里士多德、笛卡尔、牛顿、康德等哲学家的重要研究对象。柏拉图提出“理念、现象、空间”三分法,认为空间是无质无形、可将万事万物包容其中的容器、场域。“它不仅是物理空间的原型,而且同样可以解读为社会空间的一个原型。”[2]亚里士多德将柏拉图的绝对空间的猜想,回到经验世界的相对空间的论证[3],指出空间是“包围着物体的界限”,而非“虚空”的存在。他的空间学说奠定了近现代时空理论的基础。笛卡尔“空间乃物质”和牛顿“空间乃容器”将空间视为一种绝对空间,而莱布尼茨否定了绝对空间概念,认为空间从根本上说是关系的(relational)的,康德则将空间视作一种精神建构,这为理解人与空间性的关系提供了一种方法。[4]“这些争论标记了空间从哲学向科学的转变,”[5]为20世纪下半叶人文社会科学研究的空间转向奠定了基础。18世纪末,“时间”研究逐步占据主导地位,“空间”研究处于被支配地位。直到20世纪70年代,以法国著名哲学和社会学家亨利·列斐伏尔为代表的学者引领西方社会理论界“空间转向”的学术潮流,空间研究开始出现在欧美哲学、地理学、社会学和文学批评等诸多领域,焕发出崭新的学术生机。列斐伏尔融合马克思的“实践”、黑格尔的“概念”和尼采的“诗性”[6],提出“空间的实践(spatial practice)、空间的表征(representations of space)和表征的空间(spaces of representation)”的三元辩证法,并在此基础上系统阐述了“空间生产”理论,“揭示了空间的本质——空间不仅是物理性容器,也是内嵌意识形态的符号体系。”[7]福柯进一步发展了列斐伏尔的空间理论,将空间与知识和权力联结在一起,建立了空间、知识和权力的互动体系。列斐伏尔与福柯的空间理论对此后的空间研究产生了巨大的影响,该理论被广泛运用于人文社会科学研究领域并取得了丰硕的成果。空间概念的引入丰富了传播学理论的观察视角,拓展了传播学研究的理论解释能力。[8]

20世纪60年代,空间被视为社会和文化互动的媒介,这一观点促使社会学家开始重视空间在社会结构和人类行为中的作用。传播学中的空间研究也随之兴起,学者们开始探索媒介如何影响和被影响于空间结构和社会交往。加拿大学者哈罗德·英尼斯发现媒介的空间属性,并将媒介的空间属性与社会发展紧密联系在一起。之后,麦克卢汉的“地球村”(1964)、詹姆斯·凯瑞的“传递观”与“仪式观”(1975)、本尼迪克特·安德森的“想象的共同体”(1983),约书亚·梅罗维茨的“媒介情境论”(1985)等从不同角度阐述了传播与空间的关系。受此研究热潮的影响,国内传播学学者将空间作为研究切入点,出现了多种研究面向。如:传播媒介空间形态的演变(王斌2011),传播、媒介与空间的关系(李彬,关琮严,2012),传播“空间及其关系”的呈现与缺失(殷晓蓉,2014)空间媒介的“第三重进路”(杨家明景宜,2023),媒介与空间研究的理论源流、研究路径与问题域(毛万熙,2024)等。研究者不仅在理论上不断校正、丰富、完善传播空间理论,也通过实证研究验证相关理论。本文即是在这样的学术背景中生发而出。文中的传播空间是一个多维度的概念,指音声、观念和情感在人与人之间传递的环境和条件,以及在这些环境和条件下生成的空间意象与社会关系。

二、赣南客家哭嫁歌的传播空间

依据列斐伏尔的“空间三元论”,文章将从物理空间、精神空间与关系空间三个维度剖析赣南客家哭嫁歌的传播空间。其中,物理空间不仅包括了实际的地理位置,也包括通过媒介和技术手段构建的数字和虚拟空间。哭嫁是发生在一定物理空间内的行为范式,形塑着空间内的情感以及社会交往形态。精神空间是对物理空间的想象,是在物理空间中经由空间行为引发的情感共鸣,并影响着社会关系的再生产。关系空间是产生于物理空间,形成于精神空间,并最终体现为多元主体间的互动。当下,赣南客家哭嫁歌的传播空间主要有原生空间、派生空间与自媒体空间。原生空间体现为“情景语境”与“文化语境”的“双境在场”,派生空间呈现出的是“情景语境”的单向在场,而自媒体空间则更多体现为“文化语境”的单向在场。

(一)“双境在场”:原生空间

原生空间指未被任何加工的、自然原始的生态空间,如田间地头、乡村山野等普通民众生活和劳作的场域。它“是事物与环境的合二为一状态,即事物与其生存环境共存共生的现象。”[9]原生空间通常具有自然属性,保留了原始的自然风貌和生态特征。赣南客家哭嫁歌的原生空间即当地的村落,或是在结婚当日的新娘闺房中自然生成。闺房被布置成新房,装饰着大红喜字、红绸带、红灯笼,新娘端坐在床上,母亲坐在一旁准备与新娘一起唱“哭嫁歌”。同一个物理空间也由此构成了功能与意义的转换,意味着少女即将转向人妻角色。“新房”这一物理空间也暗示着别离,进入空间的每一个人都能预知即将发生的事情。迎亲的唢呐响起,催促着新娘启程离家,母女间的离愁别绪在那一刻被最大化,新娘哭诉着家人的不舍,如:堂屋中间一炉香,先拜爷佬后拜娘,先拜我爷养我大,后拜我娘睡湿床。母亲哭诉着养育女儿的艰辛,如:女呀女,十月怀胎把你养,两年奶水把你喂,硬饭米甘把你饱,尿布屎片娘来洗。婶娘、舅母、姨娘、姐妹等女性则在一旁陪哭、劝哭,众人皆伤心不已。空间内的情感由物理空间形塑为统一的离别伤痛之感。在物理空间与精神空间的双重作用下,社会关系得到了再生产。就算原本有芥蒂的亲人在此刻也是毫无隔阂,彼此互相倾诉着不舍之情。而一旦走出那个空间,哭嫁行为终止,相应的精神空间和关系空间也暂时隐退。因而,原生空间的哭嫁歌是在地化的,具有显著的“情景语境”与“文化语境”同时在场的特质。

(二)情景语境在场:派生空间

“派生空间”是相对于“原生空间”而言的概念,指由第一性的、根本性的空间所产生的第二性的、从属性的空间。赣南客家哭嫁歌的派生空间主要分为:民俗表演空间以及舞台展演空间。民俗表演空间以旅游业为载体,目的是“以文化搭台、唱经济大戏”,如定南县九曲度假村不定时开展的定南哭嫁表演即是如此。民俗表演空间的三元性与“原生空间”有所不同。首先,其物理空间为景区依照当地民居建设的“拟生态景观”,参与哭嫁的人员均为专业演员。哭嫁表演通常在“新房”内进行,屋内大厅正中央摆放一桌二椅,桌子上方贴大红喜字,喜字周围贴有对联及横批。“母亲”与“新娘”分坐两旁,“母亲”先佯装做针线活,待“新娘”开腔后,与“新娘”同哭,或一先一后或同时进行。其次,民俗表演中演员们的“哭”是一种表演行为,而非发自内心的真情实感的流露,因此,营造出的精神空间缺乏生动性与意义性。同时,观演的游客通常为“非语境区”人民,对哭嫁表演多抱“猎奇”心态,纷纷以摄像机、手机或相机进行记录,虽身体在场,但对演员们构建起的精神空间缺少感知、较难获得精神与情感共鸣。在这种“演-观”空间内,演员是行为主体,观众是旁观者,彼此是一种分离的状态,而不是像“原生空间”内的“在场即参与”。舞台展演空间是赣南客家哭嫁歌的另一派生空间。哭嫁歌被搬上舞台,在这一物理空间内搭建相应场景以制造“情景语境在场”,如:龙南客家山歌戏《客家人嫁女儿》的舞台通过“大花轿”来表征男方到女方家迎亲,舞台中央的八仙桌和竹椅,意指“新娘”家的厅堂。整个舞台设计以“时空压缩”再现哭嫁场景。相较民俗表演空间的“沉浸式体验”,舞台展演空间的观众与演员之间虽能够“时空同在”,但彼此之间的互动与连接更为微弱。无论是民俗表演还是舞台展演,尽管表演者为赣南客家人,但观众多数并非当地人,因而在这一空间里“文化语境”被削弱,其主要特征是通过构建“派生空间”制造“情景语境在场”。

(三)文化语境在场:自媒体空间

自媒体是“私人化、平民化、普泛化、自主化的传播者,以现代化、电子化的手段,向不特定的大多数或者特定的单个人传递规范性及非规范性信息的新媒体的总称。”[10]自媒体空间指在抖音、快手、西瓜视频等自媒体平台进行内容创作与传播的空间。通过网络媒介,赣南客家哭嫁歌从“现场”转移至“线场”。分享赣南客家哭嫁歌的博主多为中老年女性,她们通过回忆当初哭嫁情形,传达彼时彼地的声音记忆,而这些记忆源自她们生活于其中的文化语境。自媒体空间内的哭嫁脱离了具体的物理场域,以博主想象的空间作为载体,构建出的精神空间也不再是“情景语境”在场时的悲伤与不舍,更多体现出的是一种娱乐性。相较于原生空间的哭嫁歌,自媒体空间内的哭嫁歌呈现的是一种“形似”。物理空间与精神空间的“脱域”,造成了表演者与观众关系的重构。一些具有相同生活背景的观众认为这些哭嫁歌的分享很有意义,让他们听到了熟悉的乡音、感受到了久违的乡味,也有部分不具备相同生活背景的观众表示无法产生共鸣。由此可见,自媒体空间的赣南客家哭嫁歌因其“文化语境在场”特质,对拥有共同社会文化背景的受众产生了积极影响。

三、不同传播空间下赣南客家哭嫁歌的形态特征

空间是社会的产物,它影响着社会生产,社会生产又形塑了空间。如前文所述,赣南客家哭嫁歌在不同空间中体现出的物理空间、精神空间和关系空间有所不同,而这些不同又形塑了空间内的音乐行为与音乐形态。

(一)语态化与即兴性

原生空间内的赣南客家哭嫁歌存在于当地人的婚俗仪式之中,它是一种自然的、原始的、不加任何修饰的。哭嫁仪式所有参与者的行为与情感都是自发的、未经刻意设计。女儿出嫁之日,母亲对女儿行将出嫁的悲伤,女儿对离开母亲及家人的不舍无法用语言来表达,唯有以比语言更富戏剧性的“哭”来“诉”这些情感。因此,哭嫁歌呈现出语态化特征。同时,哭嫁歌没有规定的曲调和歌词,一切以当时新娘与其母亲的情感互动为主,具有很强的即兴性。这两大特征在音乐形态上表现得非常鲜明。如:龙南渡江哭嫁歌《上轿歌》。呼唤性引腔“1压哟哥哥呀”为起句,七言四拍的正腔:“这辆花轿压唔坐哟”为中句,尾句以“哥哥呀!”的呼唤性尾腔结束。中句与尾句根据新娘所“哭”内容进行不断的重复。歌曲旋律由sol-la-do的四度三音列构成,以级进为主,与赣南客家方言语调一致。每句以“la-sol-sol”下行二度的哭泣音调结束,前短后长的附点节奏、句尾的下滑音以及24与34拍的交替出现,使得整首歌曲具有强烈的语气性,似歌似说。

(二)专业化与程式性

派生空间内的赣南客家哭嫁歌为“表演”性质,多地强调表演效果以及对观众的吸引力。因此,音乐形态上呈现出专业化与程式性特点。首先,派生空间内的赣南客家哭嫁歌的表演者均为专业演员,演唱技巧较为成熟,“哭腔”的把握比较到位,现场感染力较强。其次,为了符合大众审美,吸引更多受众,哭嫁歌通常会进行一定的专业化改编。如赣南兴国县饶春兰演唱的哭嫁歌,第一段加入琵琶演奏,表达了客家新娘对即将离开父母家中的不舍与悲伤之情:亲亲的阿妈,亲亲格阿爸(时),亲亲格唔妈(喂),亲亲格女儿(时)要出嫁(哇)……第二段创造性地用兴国山歌的典型音调“哎呀嘞”,唱出了对未来婚姻生活的美好向往的欢愉之感。再如由刘华、秦庚云作词,邓伟民、熊纬作曲的《赣鄱谣》第二乐章女声独唱《送郎调·哭嫁》,歌曲采用“客家方言母语进行演唱,演唱者在展示地域独特的‘母语—三音腔’腔调精髓的基础上,有机地揉入现代声乐演唱技巧,使其在词腔音色表现上形成了赣味鲜明又和谐统一的内涵,成为作品表达的一个亮点。”[11]再次,为了保证表演效果,演员必须按照预先准备好的“脚本”(乐谱)进行演唱,基本没有即兴演唱的空间,为程式性表演。

(三)个体化与本真性

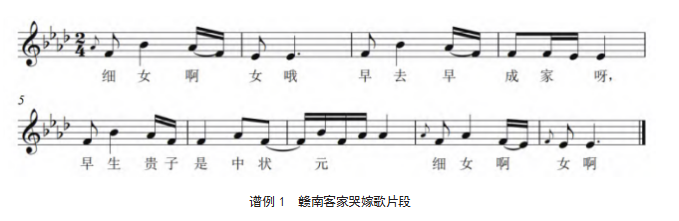

自媒体空间内的赣南客家哭嫁歌多数为自娱自乐,另有部分博主以此吸引更多关注从而赚取流量。因此,博主的演唱基本是一种过往哭嫁经验的再现,没有“剧本”、没有“情节”。在音乐形态上体现出的是个体化与本真性的特征。如笔者通过网络民族志记录的由一位赣南客家老年女性演唱的哭嫁歌:细女啊女哦,今年去一个,明年转一双,后年带着外孙来出方,左手拿着文明伞,右手抱个好外孙,细女啊女啊。

从歌词来看,正腔的每句词并非规整的七言,句尾也没有严格的押韵,而是歌者根据自己的喜好做个性化的处理。从旋律来看,每句以上四度跳进开腔,再以二度下行落腔,辅以前松后紧的节奏,“一呼一叹”之间表露着本真情感。(见谱例1)

结语

列斐伏尔将社会空间分为“空间表征”“空间意象”以及“表征的空间”三个维度,这三个维度又以“物理空间”“精神空间”与“关系空间”作为外显结构。赣南客家哭嫁歌在“双境在场”的原生物理空间里,音乐形态体现出语态化与即兴性的特征,构建出最“原真”的精神空间与关系空间;在“情景语境在场”的派生空间里,音乐形态向专业化与程式性转向,进而产生了精神空间与关系空间的再生产;在“文化语境在场”的自媒体空间里,音乐形态呈现出个体化与本真性特征,能与有着共同文化背景的群体在精神空间层面达成一致,形成地缘化的关系空间。赣南客家哭嫁歌的不同空间形塑了其不同的音乐样态,反之,不同的音乐样态又表征着不同的空间。

参考文献

[1]陈卫东,方玮蓉.甘青土族女性的群体性情感表达——以“哭嫁”仪式为例[J].文化遗产,2023,(1):143-150.

[2]陆扬.论柏拉图的空间思想[J].复旦学报(社会科学版),2018,(4):27-33.

[3]陆扬.亚里士多德论空间[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2020,(5):119-126+2.

[4][美]罗伯特·塔利著,方英译.空间性[M].北京大学出版社,2021.

[5][法]亨利.列斐伏尔著,刘怀玉等译.空间的生产[M].商务印书馆,2021:2.

[6]李春敏.论列斐伏尔的三元辩证法及其阐释困境——兼论空间辩证法的辨识与建构[J].山东社会科学,2023,(9):36-44.

[7]李晶.批判与实现:马克思恩格斯的空间传播思想研究[J].新闻春秋,2023,(6):33-42.

[8]袁艳.传播学研究的空间想象力[J].新闻与传播研究,2006,(1):45-50+95.

[9]黄永林.“文化生态”视野下的非物质文化遗产保护[J].文化遗产,2013,(5):1-12+157.

[10]总政治部宣传部编·网络新词语选编2012修订本[M].解放军出版社,2013.

[11]邓伟民.清新赣腔时尚赣调——大型民俗风情组歌《赣鄱谣》解析[J].人民音乐,2018,(12):26-28.