从充分理解到精湛演绎 ——勃拉姆斯《第三钢琴奏鸣曲》(Op.5)音乐分析与表演探析论文

2025-07-18 15:22:34 来源: 作者:xuling

摘要:勃拉姆斯的《第三钢琴奏鸣曲》Op.5是他早期的重要作品之一,创作于1853年,当时他只有20岁。这首奏鸣曲不仅展现了他年轻时的才华,也为他日后成为伟大作曲家奠定了基础,本文分别从简介、曲式、节奏、织体与演奏几个方面进行分析,力图把该作品分析透彻,为国内该领域文献提出自己的见解。

摘要:勃拉姆斯的《第三钢琴奏鸣曲》Op.5是他早期的重要作品之一,创作于1853年,当时他只有20岁。这首奏鸣曲不仅展现了他年轻时的才华,也为他日后成为伟大作曲家奠定了基础,本文分别从简介、曲式、节奏、织体与演奏几个方面进行分析,力图把该作品分析透彻,为国内该领域文献提出自己的见解。

关键词:第三钢琴奏鸣曲;音乐分析;勃拉姆斯

一、勃拉姆斯创作风格及其《第三钢琴奏鸣曲》简介

(一)勃拉姆斯创作风格简介

约翰尼斯·勃拉姆斯(1833—1897),德国作曲家,但他是典型的绝对音乐主义者,与同时代作曲家不同,他对标题音乐毫无兴趣。他崇尚巴赫、贝多芬等作曲家,勃拉姆斯提倡遵循古典主义时期音乐严谨、理性和克制的传统,主张创作纯音乐。然而,他并非单纯地复古,他的作品往往流露出浪漫主义的革新精神,常常将浪漫主义音乐的激情与古典严谨的形式结构相结合,保持自己独特的艺术理想和追求。勃拉姆斯的音乐构思广阔且周密,创作方法力求简洁而精巧,最终形成了自己独特的音乐风格。

这一特点在他早期的作品《第三钢琴奏鸣曲》(Op.5)中尤为明显。勃拉姆斯自1853年起开始创作这部作品,期间他不仅突破了古典主义时期四乐章奏鸣曲的传统,还在某些乐章中加入了民歌旋律和标题,同时巧妙运用了多种作曲技巧,营造出宏伟的交响化音响效果。这些特点都表明,浪漫主义音乐的潮流对勃拉姆斯的创作产生了深远的影响。

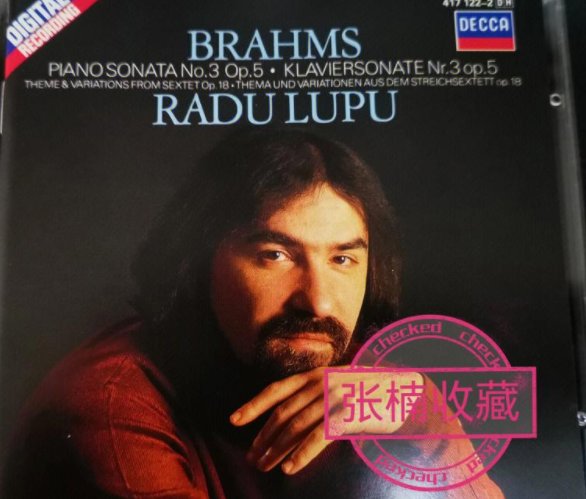

(二)《第三钢琴奏鸣曲》简介

勃拉姆斯一生创作了仅三首钢琴奏鸣曲,分别是C大调第一钢琴奏鸣曲、升f小调第二钢琴奏鸣曲以及最后一部f小调第三钢琴奏鸣曲。其中最著名且至今仍频繁出现在舞台上的,是他20岁时完成的f小调第三钢琴奏鸣曲。这部作品可能由于他对自己延续贝多芬以来的古典主义传统写作要求与自我期望极高,使得创作过程耗费了大量精力。同时,第三奏鸣曲的完成也标志着他在这一体裁上的极致表达。此后,勃拉姆斯再也没有创作过类似的钢琴独奏作品,整整四十年里未再涉足此类作品。

勃拉姆斯于1853年夏天在汉堡创作了这首作品。那一年,他结识了罗伯特·舒曼和克拉拉·舒曼夫妇,这对他的职业生涯产生了深远的影响。舒曼称赞他为“年轻的雄狮”,并在文章中推崇他的音乐才华。勃拉姆斯的《第三钢琴奏鸣曲》不仅得到了舒曼夫妇的高度评价,也在音乐界引起了广泛关注。

第一乐章,展现了宏大的规模和复杂的结构,充满戏剧性和激情。第二乐章,是一首抒情的慢板,展现了勃拉姆斯对旋律和情感表达的深刻理解。第三乐章,是一个充满活力和节奏感的谐谑曲。第四乐章,是对前几个乐章的回顾,情感上更加内省和沉思。第五乐章,作为终曲,充满了动力和复杂的节奏变化,完美地结束了整部作品。

在和声方面,勃拉姆斯在《f小调第三钢琴奏鸣曲》中,巧妙地运用了变格进行,使得该作品展现出明显的浪漫主义特征。在古典主义时期的音乐中,变格进行通常作为辅助性或修饰性的和声形式,而非主要的和声进行,起到调节色彩的作用。然而,在浪漫主义时期,作曲家们通过对和声技法的探索与创新,力图在作品中表达更加个性化的情感。变格进行因其能够传递柔和、忧郁、朦胧的情感,成为这一时期作曲家们喜爱的手法。勃拉姆斯作为浪漫主义代表之一,在这部作品中也多次使用变格进行,展现了他对这一和声技法深刻的理解与独到的运用。

该乐曲于1854年春天由莱比锡的辛格出版社出版,献给艾达·冯·霍安达尔伯爵夫人。1863年1月6日,勃拉姆斯亲自在维也纳首演了整首曲子,此后他的演奏得到了著名评论家汉斯·利克的支持。勃拉姆斯的《第三钢琴奏鸣曲》Op.5是他早期的重要作品,展现了他在20岁时的非凡才华。这首作品在结构和情感表达上都非常成熟,是浪漫主义钢琴音乐的重要代表作之一。

二、《第三钢琴奏鸣曲》音乐分析

(一)曲式分析

第一乐章为奏鸣曲式,其中包括呈示部、展开部、再现部和尾声,呈式部分为主部(1-22小节,f小调)、连接部(23-38小节,降A大调)、副部(39-55小节,降A大调-降D大调)、结束部(56-71小节,降D大调),开头主部主题在f小调上进行,力度变化丰富,具有强烈的对比性,到了副部主题转为降A大调,经过一系列的调性变化之后最终落在降D大调,旋律优美与主部主题形成鲜明对比。

到了展开部,引入(72-74小节,升c小调)、展开(75-87小节,升c小调-升g小调)、插部(88-118小节,降D大调)、假再现(119-122小节,降G大调)、连接(123-130小节,降G大调-f小调)。

首先运用的是主部主题的材料进行引入。调性为升c小调,随后为展开部的中心部分,其内部蕴含了丰富的复调因素,继承了巴赫的创作传统。随后进入降D大调,此时的旋律主题在左手部分,而右手则是左手的和声伴奏。随后在降G大调上进行假再现,最后迎接再现部的到来。

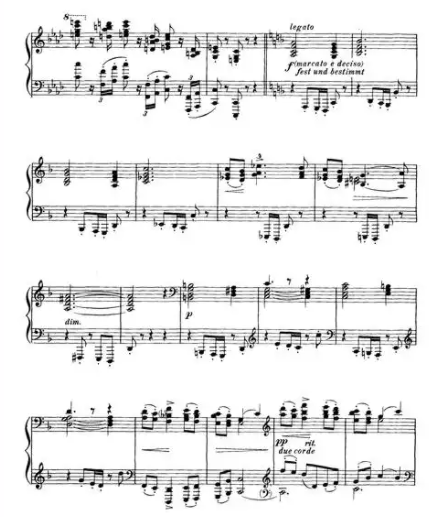

再现部与主部略有不同。主部(138-144小节,f小调)、连接部(145-160小节,F大调)、副部(161-177小节,F大调-降B大调)、结束部(178-199小节,降B大调-F大调)、尾声(200-223小节,F大调),音乐材料与主题被重新安排,规模在一定程度上有所缩减。最后在F大调上呈现了副部与连接部,最终在辉煌的尾声中结束全曲。

第二乐章为复三部曲式,其中包括首部、中部、再现部以及尾声。首部可以看作是单三部曲式,A段(1-10小节,降A大调降-C大调-降A大调)、B段(11-24小节,降A大调-降E大调-降A大调)、A1段(24-36小节,降A大调-降C大调-降A大调),由降A大调开始,旋律较为抒情,B段音乐极为细腻,高声部与低声部形成二重唱形式。

中部为三部五部曲式,C段(37-52小节,降D大调)、D段(53-67小节,降D大调-降F大调-降D大调)、C1段(68-76小节,降D大调)、D1(77-91小节,降D大调-降F大调-降D大调)、C2(92-104小节,降D大调-降A大调),降D大调开始,方整性结构。其音乐意境为恋人之间亲密的行为。D段是C段材料的展开发展。把音乐推向全曲的高潮。C1与C2段是C段的变化再现。音乐充满热情,感情丰富。再现部为变化再现,A2(105-115小节,降A大调-降C大调-降A大调)、B1(116-129小节,降A大调-降E大调-降A大调)、A3(129-143小节,降A大调-降C大调-降A大调-降D大调)、尾声(144-191小节,降D大调),最后在庞大的尾声中结束全曲。

第三乐章是复三部曲的形式,f小调,包括首部、中部和再现部。第一个部分为单三部曲风格,A段(1-36小节,f小调-降b小调)、B段(36-69小节,降D大调-c小调)、A1(70-100小节,f小调),带有再现性,A粗犷狂野,B轻盈流畅;中部为三声中部,C段(101-132小节,降D大调)类似圣歌,庄严肃穆;D段(133-153小节,降e小调-降D大调),是C段的扩展;C1(154-203小节,降D大调-降d小调-降C大调-降D大调),再现了开始阶段C听起来比该乐段C更遥远,连接部(204-211小节,降D大调-降e小调),但最终发展成一种狂热的激情。再现部为原样再现。

第四乐章为单三部曲式,A段(1-8小节,降b小调-f小调-F大调)、B段(13-24小节,降b小调-降C大调)、A1乐段(25-37小节,降b小调-降e小调-降B大调)、尾声(38-53小节,降b小调),A段开始于降b小调,主部主题音节先下行而后上行。8-12小节类似于一个补充性质的结构。B段为A乐段的展开发展。分别建立在两个调性的属9和弦上。但是它们都没有得到解决。极富戏剧性。A1调性回归主调,但没有在主调上完满终止,而是具有了戏剧性发展。最后尾声以强有力的方式进入,使得音乐回归主调性,该乐章充满悲剧性质。

第五乐章:回旋曲式,A段(1-38小节,f小调),音色极为丰富,音乐越来越激动,随后到了B段(39-77小节,F大调),改乐段为第一插补,F大调,与前段形成对比。连接部分(78-99小节,降D大调),较为幽默、俏皮,随后又进入A乐段(100-139小节,f小调),第二插部C乐段类似素歌(140-194小节,降D大调),音乐具有庄严、肃穆的特征。随后出现最后一次主部(195-235小节,f小调),该乐段与C段材料相似。最后在尾声(236-365小节,F大调)中庄严结束全曲。

(二)节奏分析

该作品的节奏型非常具有特点,笔者认为,这些节奏类型继承了巴赫、贝多芬等人的传统特点,但继承的背后又不失勃拉姆斯自己的特点。

在该乐曲中,比较具有典型特点的节奏型为,三连音后接一个较长的音符,该灵感来自贝多芬,尤其是在贝多芬《第五交响曲》的开头动机中,该节奏型被勃拉姆斯拿来充分运用。该节奏型给人一种压迫感,尤其是在第一乐章中贯穿音乐始终,到了第一乐章的再现部,该节奏型变化出现,只剩下前面三连音节奏,音乐变得较为紧张,直至音乐推向高潮。

在第二乐章中,该节奏型出现在右手高音部分,并且长度由一小节扩展到两小节,表现了一种恋人之间缠绵的感觉。

第三乐章该节奏型出现的并不多见,主部主题中音乐隐约发现该节奏型的影子,直到中部主题,该节奏型出现在低音区,但力度极弱,导致并不能使人联想到二者之间有任何联系。

第四乐章该节奏型在左手部分出现频繁,贯穿全曲,像是命运在压迫,幸福感破碎。因此听者会认为该动机迎来了自己的高潮时刻。

第五乐章该节奏型依然存在,但这次该动机的强行进入使得音乐进入了紧张的气氛之中,力度极不稳定,由此可以看出该节奏型的力量非常强大,在最后经过一系列的斗争,该主题最终被战胜,乐曲在辉煌中结束。

(三)织体分析

勃拉姆斯在该乐曲中,运用了许多钢琴织体,例如柱式和弦、分解和弦等。

柱式和弦在乐曲中非常常见,第一乐章的主部主题便是使用的柱式和弦,该织体力度较强,表现出坚定、刚毅的特点,在第二乐章的首部B乐段中,柱式和弦与第一乐章完全相反,该乐章中使用了较为温柔、轻巧的柱式和弦。第三乐章中该织体较为庄重、严肃。第四乐章中柱式和弦则较为沉重,甚至达到绝望。第五乐章较为自由。

分解和弦在该乐曲中也较为常见,大多都以十六分音符的形式出现,缓慢流动,极为优美,该织体为乐曲提供了一个安静、祥和的音乐背景,使听众代入感极强。

三、《第三钢琴奏鸣曲》表演分析

(一)指法分析

勃拉姆斯的《f小调第三钢琴奏鸣曲》Op.5是一部技术难度较高、表现力丰富的作品。笔者从表演角度对这首作品的指法技巧进行分析,第一乐章:建议在快速的音阶和琶音部分使用灵活的指法,在大跳和跨度较大的部分,利用手腕和手指的协调配合,尽量避免手指的多余移动。手指独立性与力量训练,加强手指独立性训练,如哈农练习,以提高手指的灵活度和力量。

第二乐章:对于复杂的和弦进行分解练习,确保每个音都能均匀发声。节奏和速度控制,结合节拍器进行慢练,确保每个音符都准确无误,然后逐渐加快速度,强调右手旋律的歌唱性,左手伴奏需轻柔,右手旋律建议使用连贯的指法,确保音与音之间的连贯性。平衡与和声,左手和弦的指法要注意舒适和稳定,避免手部紧张。在处理和弦时,可使用不同的指法尝试,以找到最适合自己的方案。

第三乐章:快速音符的处理,使用固定的指法进行练习,确保指法的一致性和熟练度。结合节拍器,分段慢练,逐渐加快速度,确保快速音符的清晰度。力度与节奏,保持手腕的灵活,利用手腕的力量加强节奏的稳定性。处理快速强弱变化时,注意手臂和手指的协调,避免疲劳。

第四乐章:表达内心情感,这部分需要极高的情感表达,建议在指法上选择舒适且能最大化表现情感的方案。旋律部分的指法尽量简洁,确保连贯性和流畅性。动态对比,练习时注意不同力度层次的变化,左手伴奏要尽量轻柔,以衬托右手旋律。

第五乐章:复杂和弦与快速段落,对于复杂和弦,建议分解练习,找出最舒适的指法。快速段落建议采用固定指法,避免临场变化。节奏的掌控,在练习时结合节拍器,确保节奏的准确。强调手腕和手指的协调,保证速度和清晰度。

总之,根据个人手型选择最合适的指法,尽量避免手部紧张和疲劳。结合节拍器进行慢练,逐步加快速度,确保每个音符的清晰准确。

重视乐曲的情感表达,在指法上选择能够最大化表现情感的方案。

(二)踏板运用

勃拉姆斯的《f小调第三钢琴奏鸣曲》Op.5是一部充满深度与复杂性的作品,在表演时对踏板的运用至关重要。首先要了解作品的整体结构和各个乐章的情感表达。不同乐章的情感和风格决定了踏板的使用方式。勃拉姆斯的踏板标记需要仔细阅读,但也要根据实际演奏效果进行调整。踏板使用不当可能会导致和声模糊,尤其是在快速段落和复杂和声的地方。

第一乐章:主旋律和伴奏的区分,要保持旋律线条的清晰,同时用踏板柔和地连接伴奏和声。在强调强烈情感的地方,可以使用较多的踏板,但要避免过度,以免模糊和声。

第二乐章:柔和与歌唱性,踏板应帮助表现乐曲的歌唱性,柔和地连接各个音符。在这首乐曲中,踏板的使用应当适度,帮助演奏者表达旋律的连贯性和细腻的情感变化。

第三乐章:这一乐章充满了活力和对比,需要短促而清晰的踏板运用,避免模糊。踏板应增强节奏感,但不能干扰节奏的清晰度。

第四乐章:这一乐章要求制造一种梦幻般的效果,踏板应帮助创造这种氛围。通过踏板的微调,表现出不同的音色变化。

第五乐章:在较快的段落中,踏板使用应灵活,以适应速度的变化。在乐曲的高潮部分,踏板的运用应当辅助表达情感的顶点,保持音响的丰满与力度。在复杂和声或需要微妙变化的地方,可以使用半踏板技术。在某些段落中,适当分段使用踏板,避免连音过长。在快速段落中,快速换踏板有助于保持和声的清晰。

(三)呼吸运用

勃拉姆斯的《f小调第三钢琴奏鸣曲》Op.5是一部技术和情感上都非常复杂的作品。要从表演角度分析这首作品,呼吸运用方面也是很重要的。

首先,演奏者要了解乐曲的结构,识别主要的乐句和段落是关键。在乐句和段落的自然终止处呼吸,可以保持音乐的连贯性。在长乐句中,需要掌握如何在不中断音乐流动的情况下呼吸。这可以通过掌握腹式呼吸,快速且轻微的呼吸来实现。呼吸可以帮助表现音乐的情感起伏。在情感高潮处,深吸一口气可以增强演奏的力量和情感表达。在较为平静和柔和的段落中,呼吸应平稳且轻柔,以避免打断音乐的连贯性。在快速乐句和音阶段落中,保持稳定的呼吸节奏是关键。可以在手部动作相对稳定的地方进行呼吸。

在处理复杂和弦和跳跃时,可以利用这些间隙进行呼吸调整,以确保手指的灵活性和精准度。演奏时的呼吸应与全身的放松度相结合。避免在紧张时屏住呼吸,可以通过有意识地呼吸来缓解压力和紧张。保持良好的演奏姿势,有助于自然且有效地呼吸。背部和肩膀的放松尤其重要,这可以避免呼吸时不必要的紧张。

第一乐章中充满了激情和力量,呼吸应随着音乐的节奏自然进行。在快速的音符和强烈的动态变化中,短促且有效的呼吸能帮助保持节奏的准确性和音乐的流动性。

第二乐章相对较慢且充满感情,呼吸应平稳且深沉,特别是在长乐句的结尾处,轻柔的呼吸有助于延长音乐的余韵。

第三乐章充满了活力和跳跃性,呼吸应轻快且有节奏,以保持音乐的活泼感。

第四乐章情感丰富,呼吸应与音乐的情感变化同步。在情感较为强烈的部分,深吸一口气可以帮助表达情感的高潮。

第五乐章的节奏较为复杂,呼吸应随着音乐的节奏和情感变化灵活调整。

总而言之在演奏勃拉姆斯的《f小调第三钢琴奏鸣曲》时,呼吸的运用应与音乐的结构、情感表达和技术处理紧密结合。通过科学的呼吸方法,可以提升演奏的整体表现力和连贯性。

结语

笔者通过对该乐曲的作曲家以及乐曲本身介绍、曲式结构分析以及表演分析三个方面对这首曲目进行详细研究,该作品在钢琴奏鸣曲中具有不可动摇的地位,该乐曲所表现的精神、情感等方面,极大地丰富了音乐的内涵,在此基础上,作为演奏者,应该准确地把作曲家所表达的情感表现出来。最后,希望本文研究能对广大学者有所帮助,从而进一步提高大家的演奏水平。

参考文献

[1]周慧雯.曲式功能理论视域下勃拉姆斯钢琴奏鸣曲中的奏鸣曲式研究[D].上海音乐学院,2024.

[2]杜卓凡.勃拉姆斯《f小调第三钢琴奏鸣曲(Op.5)》和声技法研究[D].燕山大学,2023.

[3]谢行健.勃拉姆斯《F小调第三钢琴奏鸣曲》作品第五号的交响化创作特点与演奏要点[D].上海音乐学院,2023.

[4]任梓毅.勃拉姆斯《第三小提琴与钢琴奏鸣曲》演奏技巧分析[D].哈尔滨音乐学院,2022.