中国音乐元素在钢琴作品中的运用 ——以刘庄《变奏曲》为例论文

2025-07-12 16:21:56 来源: 作者:xuling

摘要:钢琴自20世纪传入中国以来,经历了从模仿、照搬西方,到形成自身中国音乐语言体系的发展过程。中国音乐元素在钢琴作品中的运用,既是对民族文化的传承,也是对现代音乐创作的创新性探索。

摘要:钢琴自20世纪传入中国以来,经历了从模仿、照搬西方,到形成自身中国音乐语言体系的发展过程。中国音乐元素在钢琴作品中的运用,既是对民族文化的传承,也是对现代音乐创作的创新性探索。在当代中国钢琴佳作《变奏曲》中,作曲家刘庄通过旋律线条的设计,巧妙运用了五声音阶和中国传统民间调式,使得音乐具有浓郁的东方色彩。同时,融入了中国传统节奏型、运用现代和声技巧,使传统音乐元素在西方和声语境中得到新的阐释与表现,达到了传统与现代、东方与西方之间的完美平衡。本文以刘庄的钢琴作品《变奏曲》为例,深入分析了中国传统音乐元素在钢琴作品中的具体运用及其艺术效果,以期为当代钢琴创作和相关理论研究提供有益参考。

关键词:《变奏曲》;钢琴作品;刘庄;中国音乐元素

在全球化音乐语境下,传统文化与现代音乐创作的融合成为当代作曲家的重要课题。钢琴作为西方音乐体系中的重要乐器,早期的中国钢琴演奏和创作风格深受西方音乐影响。然而,越来越多的中国作曲家开始探索如何将本土音乐元素融入钢琴创作,以表现中国的音乐风格和文化内涵。刘庄作为中国当代著名作曲家,其钢琴作品《变奏曲》就是这一探索的重要成果。该作品在结构和技法上承袭了西方变奏曲的形式,但在音调、旋律、节奏等方面却融入了大量的中国传统音乐元素,如五声音阶、民族调式以及典型的民族音乐节奏型。通过这些元素的有机结合,刘庄成功地创造出了一部既具有鲜明民族特色,又符合现代钢琴演奏技法要求的时代佳作。

一、刘庄与《变奏曲》概述

(一)刘庄的音乐创作生涯

刘庄(1935-2011),作为中国当代著名作曲家之一,刘庄出生于上海的一个音乐世家,早年接受了系统的音乐教育,20世纪50年代进入中央音乐学院学习,师从中国著名作曲家,如杜鸣心、黄自、李焕之等,为日后的创作打下了坚实的作曲基础。在校期间,她展现出对音乐创作的浓厚兴趣和出众才华,创作了多部优秀的作品。其作品涵盖了器乐、声乐、合唱、歌剧等多个领域。如声乐作品《唱支山歌给党听》《小河淌水》等,深受中国观众的喜爱,并多次在国际舞台上演出。在歌剧创作方面,刘庄也表现出卓越的才华。其创作的《林觉民》是中国现代歌剧的代表作之一。该作品通过对中国近代历史事件的描绘,表现了中国人民的爱国精神和民族情怀。刘庄在这部歌剧中采用了大量的民族音乐元素,如民歌旋律和传统乐器的运用,使得作品充满了浓郁的民族特色,同时也表现出她对歌剧这种西方音乐体裁的深刻理解和掌握。

刘庄的作品常常反映出对生活的热爱、对自然的礼赞,以及对人性深刻的理解,富有强烈的抒情性和感染力,而且风格多样且富有个性,不仅继承了中国传统音乐的精髓,同时也汲取了西方现代音乐的技法,形成了独特的音乐语言和风格。刘庄对中国民族音乐元素的运用可谓炉火纯青,在她的创作中,五声音阶、民族调式、传统旋律等中国元素得到了广泛而巧妙地应用,本文的研究对象钢琴作品《变奏曲》便是此类杰作。这种中西融合的创作手法,使得刘庄的作品既具有深厚的民族特色,又具有现代感,两者的有机结合,凝结出专属于这个时代的独特个性。

(二)《变奏曲》创作背景

刘庄的钢琴作品《变奏曲》创作于1956年,这一时期正是中国音乐界经历深刻变革与发展的重要阶段,经历了一场从封闭到开放的巨大转变。随着中国逐渐对外开放,国际文化的交流也随之增多,西方现代音乐理论和技法逐渐被引入中国,年轻一代的中国作曲家开始接触和学习西方的作曲技法,同时也面临着如何将这些技法与本民族音乐传统相结合的挑战。在这样的背景下,刘庄创作了《变奏曲》,以此作为对中西音乐融合的一次深刻探索与实践。

《变奏曲》从山东民歌《沂蒙山小调》中获取了灵感和素材。1940年抗日战争期间,为响应抗日军民痛击“黄沙会”,许多音乐家选用沂蒙地区民间曲调作为主题素材加工改编,以赞颂沂蒙山的秀丽风光。其中,沂蒙山抗日根据地抗大一分校文工团团长袁成隆发起组织,团员李林负责改编谱曲,阮若珊负责作词,在沂蒙民间花鼓曲调的基础上创作了《反对黄沙会》。之后,1953年山东军区文工团副团长李广宗、研究组组长王印泉等人将原抗日主题改成了对家乡风景的描述和赞美,还增加了两段词,并重新规范曲谱,更名为《沂蒙山小调》,1957年该歌曲收录在山东人民出版社出版的《山东民间歌曲集》中,传唱至今。刘庄作为中国第一代钢琴作曲家,顺应时代局势,将《沂蒙山小调》改为钢琴作品《变奏曲》,并于1958年出版。《变奏曲》不仅描绘了沂蒙山的美好风光,还讲述了抗日战争时期中国人民救亡图存的境遇,是我国难能可贵的一部爱国主义钢琴佳作。

二、中国音乐元素在《变奏曲》中的运用

《变奏曲》虽使用了西方的变奏曲体裁形式,但其中国音乐特征同样也是显而易见的。作曲家在曲式结构、调式调性、和声建构和旋律节奏等方面都融入了中国音乐元素,处处体现出中国音乐创作思维。

(一)结构逻辑设计

中国音乐作品在结构上讲究和谐、自然,常见的结构内部逻辑有起承转合、循环、首尾呼应、前后呼应、引申、对比、变奏等。西方的曲式结构也有相同的发展手法,但总体上更讲究结构内部的对比冲突和逻辑规范。钢琴作品《变奏曲》在遵循西方变奏曲式结构范式的基础上,着重运用了中国传统音乐“起承转合”的结构逻辑。《变奏曲》以山东民歌《沂蒙山小调》为主题,后接八次变奏以及一个尾声,共九个结构部分,同时又可分为起承转合四个逻辑部分。作者严格遵照变奏曲式范式进行自由变奏,同时融合了西方古典奏鸣曲的结构原则,按乐段的发展形态整体上可分为四个组。

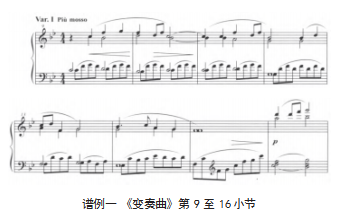

首先是“起”,从主题部到变奏三,共四个段落。除第一个主题段落是较为舒缓的行板(Andante moderato)外,余下三个变奏都比较轻快。按顺序依次为稍快一点(piu mosso)、小快板(Allegrotto)和快板(Allegro)。其中,变奏一简化了原主题旋律(见谱例一),并将节奏缩紧,整个情绪表现更为激扬。随后,变奏二使用了八度琶音、断奏等来表现欢乐嬉闹的场景,听感上更加明亮清脆。到了变奏三,速度更快,装饰和点缀也更为丰富,“加花”多出现在明亮的高音区,整体音乐形态华丽而富有流动性,情绪上更为热烈欢乐。

其次是“承”,从变奏四到变奏六,共三个段落。其材料主要为主题旋律的倒影发展。其中,变奏四回到了舒缓的中庸的行板(Andante Moderator),运用复调“倒影”手法,在主题第一乐句的基础上创造了一个对应声部,并配以简洁的伴奏和声,叙事性更强。随后变奏五速度加快,变为快板,描绘了士兵骁勇善战、奋起杀敌的场面,织体密度和厚度变大,双手积极配合交替,技法上使用自由卡农式三部复调手法,音乐不断推进,情绪也随之越来越高涨。到变奏六,速度迅速缓慢了下来,作为全曲最抒情的段落,富有歌唱性。其旋律在原有的基础上做了很大的改变,仿佛是一条新旋律八度和弦加强了旋律的厚度,中低音区密集的琶音颗粒让该段落的织体厚实而饱满,音乐在连绵不断的分解和弦中被推向了第一个高潮。

再次是“转”,仅有一个变奏七,速度为活泼的快板(allegro vivace),是全曲调性变化最多的一个段落,而且每个调都是主调的远关系调。其材料由主题的部分动机加富有推动感的三连音节奏音型发展而成,表现出一种逐渐高涨、愈来愈强烈的情绪变化过程,把音乐推向了全曲的第二个高潮。变奏七无论在调性还是材料上都与前后段落形成了鲜明的对比,为此单独划分为“转”。

最后是“合”,同样也只有一个主要结构段落,即变奏八,再加最后的附属结构尾声,全曲结束。此段落速度回归到了最初的中板Moderato(见谱例二),用跳音形式再现民歌《沂蒙山小调》主题旋律,将原民歌的第一和第二乐句进行了加花装饰,变得更加跳跃。尾声同样在原民歌的基础上发展而来,此处的左手伴奏声部变得柔和而轻盈,仿佛情绪得到了最终的缓和,描绘出歌词中青山绿水好风光、高粱红来稻花香的美好画面。

(二)调式调性布局

在西方作曲理论中,调性的布局是至关重要,段落间调性的安排体现了乐曲内部的逻辑性,影响着作品曲式的形成,是音乐发展的主要手段之一。从总体上来说,西方作品的调性布局基本遵循T-D-S-T的原则,《变奏曲》从整体上也同样如此。其主调为F徵调式,整个“起”部,即主题到变奏三都围绕着T功能展开,同时每个段落的调式又有细微的变化,听感上不至于乏味。之后的“承”转到宫调式上,而“转”部则为羽调式,最后“合”部又回到徵调式,前后呼应。“起承转合”四个部分正好对应了T-D-S-T的调性功能布局原则,主调为F徵调式,也是其命名为《F徵调式钢琴变奏曲》的原因。

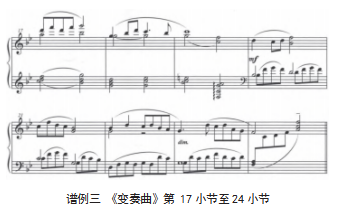

《变奏曲》使用了独具特色中国传统的民族调式,以F徵六声调式开篇,音阶为F、G、降B、C、D加偏音变宫A,率先奏出民歌主题主旋律,该调一直持续到第一变奏,在民歌主题的不断发展中进行。需特别注意的是,作者为强调F的调性,在变奏一的结尾处将F徵调式转变为F宫(见谱例三),使用了同主音转调的手法。到变奏二,其开头延续使用F宫调式,将民歌主题进一步发展,调式上则在五声调式的基础上加入了清

角降E和变宫A两个偏音,构成F宫七声调式。随后,第三变奏由第二变奏变化而成,回归到F徵调式。整个“起”部都紧紧围绕“F”主音展开,具有再现性,其布局为F徵调式-F宫调式-F徵调式。“承”部中的变奏四暂时去到了降B宫调式,随后变奏五和变奏六均为D宫,为主调F徵的远关系调。其中,变奏五采用三声部卡农形式,变奏六则出现了包含山东民歌旋律因素的新主题。变奏七为“转”部,调性在D宫上不断游离,最后变奏八和尾声,回归到F徵调式,为沂蒙山小调主题的加花变奏,对作品开头的调性进行了回顾。

(三)和声建构

中国传统音乐以单声音乐为主,虽然也存在着不少多声因素,但还未形成完整规范的理论体系。相反,西方的多声和声体系从17世纪末至18世纪初就已逐渐成熟,形成了建立在大小调上的规范的体系。而在创作《变奏曲》这类中国风作品时,如直接使用西方和声技法,其并不能与中国民族调式及横向的民族性旋律完美契合,为此出现了系列与五声性旋律相协调的和声方法。

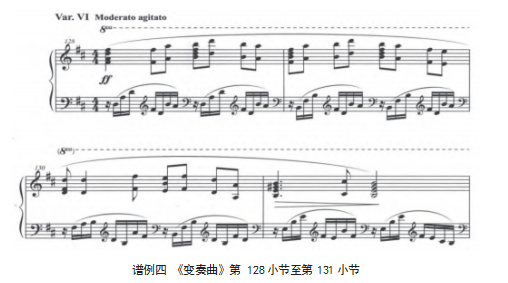

首先,《变奏曲》采用了五声纵合性和弦建构技法,即“以五声调式中各种音程的纵合作为和弦结构基础的和声方法。该方法主要在于和弦的组成音与五声性旋律音调在整体上保持一致,但并不拘泥于和弦与旋律的同步进行。”①如在作品变奏六中(见谱例四),左手声部为和弦分解,其音以右手高声部的五声性旋律音为基础进行了纵向的结合,从而与上方的旋律相协调,保证了一致性。

其次,《变奏曲》常将三度音程叠置和弦与非三度叠置和弦混用,以与五声性旋律风格相协调。常规的西方和声构建方式为三度音程叠置,而非三度叠置和弦的使用主要是为了顺应中国民族调式,以正音代替偏音。

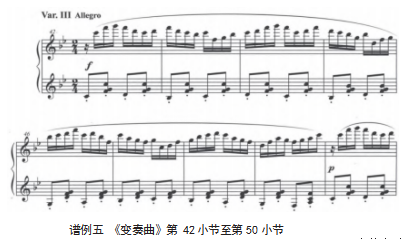

中国民族调式包含五声、六声、七声以及无声调式等,每个音阶的音程关系不同,非三度音程构建的手法,可灵活处理选择和弦音,使和声和弦与旋律更为统一,但同时也在一定程度上削弱了和声自身的功能倾向及色彩特性。从和弦内部音级来看,非三度叠置和弦的构建主要使用了省略替代三音的手法。如在变奏三中(见谱例五),其调性为降B宫,前两小节为属V级和弦,按常规的构建方式,其和弦音应为fa、la、do。但在该调式中,La为变宫偏音,因此省略,用正音羽音sol替代,构成fa、sol、do的非三度叠置和弦。之后的第五小节,也是用羽音sol替代变宫la偏音,构成了re、fa、sol三度加二度的非三度叠置和弦。最后,作曲家还采用了声部间两种不同调式或多调式和声交替的手法。如在《变奏曲》变奏一接近结尾的部分,左手声部的和声建立在bB宫调式上,其和声进行为:Ⅴ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅶ→Ⅴ→Ⅴ+6”,而同时,右手声部的主旋律与和声的调性却为F徽调式,其和声进行为:Ⅵ→Ⅱ→Ⅵ→Ⅱ→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ。如此一来,左右手声部使用了同宫系统中的两种不同调式,从作曲技术上来说是具有一定难度和创新性的,这也使得此部分在听觉上特别的丰满、饱和,且独有新意。

三、跨文化视角下的音乐创作与表现

(一)中西音乐元素的融合

中西音乐元素的融合是一个复杂而富有创意的过程,既需要深厚的理论基础,又离不开具体的历史语境。随着全球化的发展,文化之间的交流日益密切。包括中西方音乐在内的跨文化交流不断地互动与融合,并产生许多系统的相关理论体系,音乐作为文化的载体,自然成为跨文化交流的重要领域。中西音乐元素的融合是这一理论的具体体现。该体系大致涉猎以下几个方面。其一,音乐语境理论,其强调音乐创作和演奏中的文化语境对音乐风格、表现形式的影响。在中西音乐融合中,作曲家和演奏者往往在两种或多种音乐文化语境中穿梭,从而创造出具有独特风格的音乐作品。其二,音乐美学,主要探讨音乐的审美价值和感知方式。中西音乐元素的融合挑战了传统的音乐美学范畴,促使学者重新思考音乐的多样性和创新性。最后,音律与和声理论,关乎音乐本体自身的建构。中西音乐的音律体系(如十二平均律与五声音阶)和和声结构存在明显差异。作曲家在融合中西音乐元素时,往往通过调式的转换、和声的创新来实现文化间的对话。

中西方音乐文化的融合绝不是一蹴而就的。19世纪,西方传教士将西方音乐带入中国,建立了西方音乐教育的基础,促使中国音乐家开始接触和学习西方音乐理论和技巧。到20世纪初的“五*运动”与新文*运动时期,国家开始大力提倡科学与民主,同时呼吁文化的更新和融合。许多中国音乐家在这一背景下开始尝试将西方音乐元素融入中国传统音乐中,形成新的音乐风格。直到二战后,随着中国的现代化进程,尤其是改革开放以来,中西方之间的文化交流更加频繁。许多中国作曲家赴西方学习,或与西方音乐家合作创作,进一步推动了中西音乐元素的融合。进入21世纪,全球化更是加速了各国文化的交流与融合。在这一背景下,越来越多的音乐家致力于探索不同文化音乐元素的结合,形成了独具一格的音乐风格,同时这一趋势也在世界范围内得到了广泛的关注和研究,并产生了一批又一批优秀的作曲家,如吕骥、冼星海、聂耳、贺绿汀以及本次研究对象《变奏曲》的创作者刘庄等等。其中,吕骥、冼星海等人作为早期尝试中西音乐融合的代表性作曲家,通过合唱、交响乐等形式,将西方音乐的结构与中国传统音乐元素相结合,创作了许多具有历史意义的作品。而刘庄的《变奏曲》是中国音乐家运用西方作曲技术对中国传统音乐素材进行再创作的成功范例,通过对中国传统音乐元素的深入理解与西方作曲技法的娴熟运用,展现了中西音乐融合的可能性和创造性。

(二)刘庄《变奏曲》的音乐价值与意义

刘庄《变奏曲》的音乐价值与意义主要体现在三个方面。首先,《变奏曲》从作曲思维和手法上,在一定程度上推动中国钢琴作品的创作与创新。其以中国传统音乐为基础,通过西方变奏曲的形式,将中国民族音乐元素与西方作曲技法巧妙结合。刘庄在作品中运用了中国传统的五声音阶和具有民族风格的旋律素材,并通过变化和发展赋予这些元素新的生命力。这种融合不仅拓展了中国钢琴音乐的表现形式,也为其他作曲家在创作中如何实现中西融合提供了范例。刘庄在《变奏曲》中展示了娴熟高超的作曲技巧,特别是在变奏手法上的创新。她在作品中运用了多种变奏手法,如节奏、速度、调式和和声的变化,使每一段变奏既有独立性,又与主题紧密相关。这种技术上的创新为中国现代钢琴作品的创作提供了新的方向和可能性,鼓励作曲家们在传统变奏曲形式上进行大胆的探索。

其次,《变奏曲》在音乐表现力上也极为丰富,刘庄通过多样化的钢琴技法和细腻的情感表达,成功地将民族性和现代性融为一体,利用钢琴的音色变化和演奏技巧,将中国传统音乐的韵味与西方音乐的结构美学相融合,使作品在情感表达和艺术感染力上达到了新的高度。这种表现力的丰富性,对中国钢琴音乐的艺术表达起到了重要的提升作用,拓展了钢琴语言的可能性。

最后,还为钢琴教学提供经典曲目。刘庄的《变奏曲》不仅是一部具有高度艺术价值的作品,也是钢琴教学中的经典曲目之一。由于其在技术和表现力上的挑战性,演奏这部作品可以帮助学生提高钢琴演奏的技巧和音乐理解力。在中国的音乐学院和钢琴教学中,这部作品被广泛使用,成为培养年轻钢琴演奏家的重要教材。

结语

刘庄的钢琴作品《变奏曲》通过将中国音乐元素巧妙地融入西方变奏曲形式,展现了中西音乐文化的深度交融与创新实践。这一作品不仅体现了中国传统音乐的独特魅力,还通过现代作曲技法的运用,拓展了钢琴音乐的表现力和艺术边界。在《变奏曲》中,刘庄成功地将中国五声音阶、传统旋律和节奏与西方音乐结构有机结合,创造出既保留民族特色又具现代感的音乐表达。这一创作实践不仅为中国现代钢琴音乐的发展提供了宝贵的经验,也为全球音乐文化的交流与融合做出了重要贡献。■

参考文献

[1]樊祖荫.中国五声性调式和声的理论与方法[M].上海音乐出版社,2017.

[2]孟紫明.从一首无标题音乐看标题构思的创作思路——分析刘庄《变奏曲》[J].音乐学习与研究,1987,(3):56-63.

[3]仲嘉雯.刘庄《F徵调式钢琴变奏曲》创作特点与演奏分析[D].哈尔滨师范大学,2023.

[4]陈芸粟.刘庄《钢琴变奏曲》作曲技法研究及其变奏原则在实践中的应用[D].云南艺术学院,2022.

[5]李丽哲.刘庄《钢琴变奏曲》的曲式结构与音乐内涵研究[J].艺术研究,2021,(6):109-111.

[6]麻书豪.刘庄《钢琴变奏曲》音乐创作分析[J].音乐创作,2016,(7):116-118.

[7]潘晓玫.浅析刘庄《钢琴变奏曲》的创作特色及曲式结构[J].北方音乐,2015,35(7):169.