中学音乐课堂中视觉化引导的有效路径分析论文

2025-07-12 16:31:07 来源: 作者:xuling

摘要:中学音乐教育是党的教育方针的重要组成部分,是对学生进行美育的重要手段。在教学过程中,如何更高效地将课本知识吸收和内化,一直是诸多教育学者和专家研究的问题。

摘要:中学音乐教育是党的教育方针的重要组成部分,是对学生进行美育的重要手段。在教学过程中,如何更高效地将课本知识吸收和内化,一直是诸多教育学者和专家研究的问题。在党领导下的新时代,经历了信息、数据和知识可视化的发展过程,而目前正被运用于教育教学中。本文正是通过中学音乐课堂中视觉化引导的有效路径分析,在中学音乐教育视觉化引导的思考中,探索如何借助现如今科技手段,甄选出适合的方法,规范基本的标准,从而提升教学质量,这是本文着眼未来中学音乐教育的研究。

关键词:中学音乐;音乐课堂;视觉化;视觉化引导

一、视觉化引导的概念以及存在方式

(一)概念与定义

“视觉化”一词在《英汉词典》中,“Visualization”被解释为“视觉化”“使看得见,使具形象……”是将非视觉的东西,转换为视觉的过程。而“音乐视觉化”早在西方就有所研究,但是始终没有形成概念性的学术边界与定义。在“Forms and Transgressions Regarding‘Music Visualization’”一文中,西方学者认为,音乐视觉化具有很强的艺术性,是来自不同学科不同领域交叉的尝试和实践,模糊的边界使其始终难以定义,却也因此成为各种可能性。目前,学界对于“音乐视觉化”名词定义和理解仍处于初级阶段。

但是本文将从两个角度,创作者即教师和接受者即学生展开定义。

对于教师而言,音乐视觉化是一种辅助教学的方式,是教师在开展教学活动时,将图像、体态、视频、情景、AR等视觉资料作为引导,利用自身专业知识以及经验,加工音乐信息的过程。

对学生而言,音乐视觉化是一种多感官的感知和认知过程,是学生在进行知识学习的活动时,有意识或无意识地接收视觉信息,并且大脑同时对听觉信息进行加工,内心产生的联觉联想的体验。

(二)音乐视觉化的存在方式

1.音乐为主。这种方式是视听信息同步出现,但是视觉信息只是作为辅助。如音乐MV、音乐媒体播放器动态效果、舞台表演的背景视频等等。主要目的使得审美者在聆听音乐的同时,通过视觉化的引导可以联想到相关画面或者场景或是调动情绪,也可以是对音乐的解释说明,是一种具有视觉思维的内心活动。

2.视觉为主。此种方式亦是视听信息同步出现,而听觉信息作为辅助。如影视配乐、舞蹈表演、舞台剧、游戏场景和气氛烘托效果等等。其中视觉信息占据主导地位,音乐的辅助作用是增强审美者或观赏者对主体画面的理解、联想或者记忆。

3.单独出现视觉信息。如音乐logo设计、专辑CD封面、音乐海报、少数民族服饰、音乐风格的园林景观设计等等。这也是一种音乐的视觉化,其主要目的是传达音乐内涵信息,同时输出价值理念、传递文化观点和社会某些主流的思想。

二、中学音乐教育中视觉化的形成

音乐教育历史悠久,其教学方式从最原始的口口相传,发展到今天运用多媒体等科学技术进行课堂教学的模式。音乐学科本身属于艺术范畴,因其学科特殊性,它作为中学课程也伴随着自身抽象、灵活和感性的特点。因此在中学音乐学科教学中,如何运用创新生动的教学方法和手段,既能使得学生直观地理解知识又能触动学生内心情感,以达到提升自身素质的目标,是音乐教师在实际教学中值得探索研究的问题。

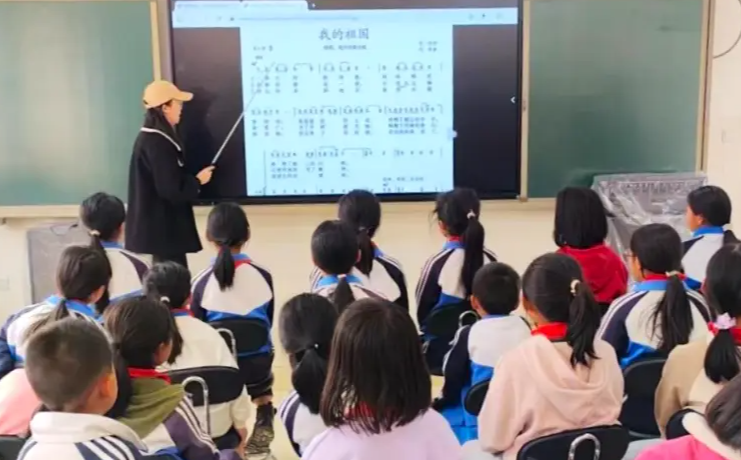

在数码科技和多媒体技术高速发展的时代,数字化教学、多媒体教学甚至无纸化教学逐渐区别于传统教学模式。教学模式新的变化,对于教学质量有了显著提升,该种手段和方法也越来越被学校、老师学生们的接受和认可。以此为大背景下,大量的新兴技术、新概念新方式被有效地引入到教学课堂中,特别是中学课堂。在教学手段和教学工具的不断更新迭代过程中,也使得中学音乐教育有了更多的、更新型的教学使用工具和学习展示平台。其中,中学音乐课堂中视觉化引导也伴随而生,其内涵是教师在音乐教学过程中,利用音频和视频等多种动态引导手段,来提高教学质量,激发学生学习热情。

目前,多种具有革新性的教学模式已经在中学音乐课堂中展开,从传统的口头讲授到体态律动再到利用现代科技手段(如多媒体、增强现实、虚拟现实、AI辅助等技术),中学音乐教育事业发展在不断地进行探索和创新研究,当然这些五花八门的教学方法站在不同的视角也有着不同的利弊。

三、中学音乐课堂中视觉化路径引导的有效性分析

(一)图片、影视、流媒体视觉化引导

1.概念分析。音乐课堂中,音乐可以借助图片、影视资料、流媒体即图片视频媒介进行视觉化的引导,它的主要特点是能够将音乐的元素、内容甚至是思想感情用视觉化的具体形象表现出来。这种方法能够更加直观地表现音乐内容,强化音乐表现力,深化音乐情感思想。

2.有效性的体现。以人教版初中音乐七年级下册第二单元的课程《天鹅》欣赏课为例,课程教学目标是让学生通过欣赏大提琴独奏《天鹅》,结合音乐所表现的形体语言体会到乐曲中天鹅的姿态,能够结合音乐去感知优美的意境。在教学过程中,采用“视觉化”引导的方法,课前导入就可以用圣桑的《动物狂欢节》进行引入,在音乐中圣桑先生对每一种动物都用音乐做出了一定的描绘,但是对于学生来说,单纯的音乐听辨,是很难做到把每一种音色或每一种旋律所体会的动物特点分辨出来的。

其有效性体现在于:将每一种动物的影视资料与之乐句相吻合,那么在教学活动中,教师不多言语,而学生的注意力很大程度地集中在视觉引导的感知中,伴随着音乐的存在,最终的效果即是对音乐情绪的最好诠释。学生在知识的汲取过程中,获得了有效的音乐体验和感知,也大幅提升了课堂的关注度。

(二)音乐课堂体态律动模拟所形成的内视化引导

1.概念分析。1912年,达尔克罗兹在《流动的雕塑和舞蹈》一文中提到了“体态律动”的相关概念,它强调以音乐为立足点,引导学生通过身体运动去理解音乐的各个要素,而与舞蹈和表演不同,是一种感知形式的身体律动,是一种经过精心设计的教学方法。而人对于音乐的感知表现方式有很多,但是通过体态律动的引导,就形成了一定程度的内视化理解,表现方式即是以肢体动作将情感表现出来。

2.有效性的体现。体态律动鼓励学生对音乐进行自我的表达,教学过程中引导学生把自己的身体当作可以表达音乐的乐器,强调身体与心灵的结合作用,二者互相作用以调动学生情绪,激发学生勇于表达的热情,开拓学生对于音乐的想象力,从而得到学习过程中的满足感和自我肯定。

以人教版初中音乐八年级上册第一单元的课程《青春舞曲》唱歌课为例,这是一首欢快的维吾尔族的歌曲,教学目标是通过欣赏、演唱的方式让学生能够对新疆少数民族音乐进行表现,了解和掌握一定新疆少数民族的文化知识,体会新疆少数民族的音乐特点。在教学过程中,通过编配打击乐伴奏,由老师引导学生自编舞曲节奏;学习维吾尔族舞蹈基本动作,对基本舞蹈动作元素的解析,要求学生自己设计肢体动作,律动要含有维吾尔族的体态特征,充分利用达尔克罗兹体态律动进行引导。

其有效性体现在于:调动学生听觉、视觉以及体态律动来对民族音乐进行表现,实现书本理论和活动实践的有效结合。通过体态律动引导教学,加之学生本身对音乐的理解和认识,推动学生对音乐的表现欲望,这对于音乐中各个要素的理解和表现也更加准确到位,最终达到提升学生的核心音乐素养的目的。

(三)舞台表演和情景搭建的视觉化引导

1.概念分析。在中学音乐课堂中,舞台表演和情节搭建也是一种视觉化引导的重要方式。课堂里的舞台表演针对教学内容,分为教师表演、学生表演、师生一同表演等等;情景搭建指教师对于音乐课程内容进行一些情景的设计和展现。具体而言是对音乐的视觉化呈现和演绎,其中包括了二度创作、对于乐器的演奏、歌唱的表演以及剧情的深度体验等。

2.有效性的体现。黑格尔在《美学》中曾经提到一个问题:一个作品只拿来阅读和朗诵是否可以收到实际上演的效果?课堂中的舞台表演和情景搭建的视觉化引导,是将音乐的听觉刺激转化为现实具体的场景物像,这种方法可以调动学生各种感官参与,学生切实地参与到表演和情景中,对课堂有着更沉浸式的体验。

以人教版初中音乐九年级下册第二单元的课程《谁说女子不如男》欣赏课为例,这首作品是豫剧《花木兰》的选段,课程的教学目标是初步感受豫剧的音乐特点,激发学生对于传统民族戏曲的兴趣,通过欣赏、学唱、表演等实践活动感受豫剧的韵味,并且对中国传统戏剧唱腔、行当等相关知识有一定了解。在教学过程中,老师作为主要表演者,对花木兰这一角色进行演绎,甚至可以换上戏服演唱豫剧选段《谁说女子不如男》,通过表演进行音乐的演绎。

其有效性体现在于:舞台表演中不断的心理递接终究会形成不同程度的心理交融,台上表演的人和台下的观众共同进入到一种集体的心理体验,而在课堂中则是触发了学生的心理体验,使学生感受唱腔特点,以达到教学目的。

(四)其他类型视觉化引导或典型案例

1.听力障碍的视觉化引导。以福建省福州市某聋哑学校为例,该学校为学龄聋童开设了音乐课,由于听力障碍的学生对于音乐的感知有先天或者后天的缺陷,该学校利用了大量的视觉化引导方式来上好每一节特殊的音乐课。其有效性体现在于:其一,对于聋童的呼吸和发声训练。听力障碍不等于语言缺失,该学校利用科尔文手势结合骨传导的方式,训练了学生对于音高的一定感知能力,从学生发声机能着手,经过一年多的尝试,基本上改善了原来发音紧、干瘪的状态。其二,视觉化引导的节奏练习。用颜色识别的方式来区分《两只老虎》的强拍和弱拍,让学生边打拍子一边读儿歌,通过有节奏的朗读,将呼吸和发声技巧结合到课堂中去,提高了孩子们的语言能力。

以云南大理州巍山县某中学为例,学校借助视觉、触觉等器官的协调弥补听觉缺陷,对学校里为数不多的聋生进行了音乐创作教学。其有效性体现在于:以民族服饰导入课程,本土风俗特色吸引了聋生的注意力,帮助和引导他们展开想象;借助口型听讲,利用多媒体视频演示等手段,最大限度地让聋生基本掌握课程知识,达到了聋生也能上好音乐课的教学目的。

2.增强现实技术AR、虚拟现实技术VR视觉化引导。在互联网技术加持下的当代课堂教学,对于AR和VR技术的使用也有了一些尝试和探索。在音乐教学中,AR技术是在将屏幕上虚拟世界呈现在现实世界里,并进行交互互动,是对现实的辅助增强手段;VR是利用计算机模拟构造出一个三维空间的虚拟世界,让学习者可看见、可听见、可触摸和可以进行现实交互行为的一种技术手段。

例如,2019年9月16日北京邮电大学,通过“5G+全息投影”等相关技术第一次实现了跨校区远程教学活动。在“5G+全息投影”技术加持下,教师的3D全息投影人像在另一个课堂中灵活出现,就如真人亲临一般实时授课。其有效性体现在于:音乐鉴赏课堂中,可以将艺术家的形象生动立体的投影展现在学生眼里,学生通过现实增强的技术手段,欣赏艺术家演唱演奏和动作表情等等,让每一位学生全方位的感知艺术体验,一定程度上弥补了教师示范技能局限的遗憾。又如,广州荔湾区某小学利用VR技术给学生上了一门别开生面的音乐课。课堂内容为《在中亚西亚草原上》一课,学生利用VR技术,戴上头盔,挥舞手柄,置身于360°的三维图景中,感受到了中亚西亚草原的“真实”场景。其有效性体现在于:这种结合了视觉、听觉、触觉的特别学习模式为学生打造了一堂奇妙的欣赏课,在置身情境氛围中欣赏交响音画。

四、中学音乐课堂中视觉化引导的有效路径探索与反思

(一)课堂音乐视觉化路径的基本特点

通过上述简析不难发现,在中学课堂中音乐视觉化的引导有着一个共同的特点,即借助外界各种方式对音乐本身或者音乐素材进行一个知觉的转移或者互通,以达到提升教学效果。其具体表现为三个方面:一是形状、颜色、光影对音乐的视觉化引导,这时也是视觉和听觉最基本的联系方式,它是以音乐中的听觉信息再现为导向,从基础生理层面到审美维度的拓展。二是空间视角和动态运动对音乐的视觉化引导,它表现为以视觉感知为出发点,生动地运用影像视频和数字技术,在视觉动态范围中表现音乐的律动或者织体特征。三是视听映射和叙事类型的内视化引导,它是以某一文化或者特定心理为出发点,形成更具有内涵的视听结合的艺术,强调表现内在形式和外在表现的互动沟通。

(二)音乐视觉化引导的设想

1.服务于课堂的视听设计、打造“沉浸式”音乐课堂。教学过程中应始终坚持以学生为中心,对课程内容进行的视听设计始终要突出学生的主体地位。通过上述分析可以看到,音乐要素、思想内涵和表现逻辑始终是视觉化引导的一个侧重点,而它始终要服务于课堂需求,其涉及因素涉及教案的编写、课程内容的设计和互动方式等多个方面。从服务于课堂的角度出发,视觉化引导不能仅仅局限于物像的提炼,而更重要的是需要符合中学音乐课程的目标,以及对音乐本身的传达和感悟,要强调视觉表象中音乐性的审美感知与体验。所谓“沉浸式”课堂,是指教师借助外界多种手段,让课本里本来直白抽象的知识点进行设计和归纳,使之变得有意境,甚至是可触可感,引导学生投入学习状态,辅助学生学习注意力完全集中,以提升教学成效。如在“银屏之歌”单元中教师可以针对本单元打造一场由影视主导的视听盛宴,音乐结合荧屏观影展开一场别开生面的音乐影视沙龙。

2.着力于提高学生审美能力的要求。审美能力是对美的欣赏能力,也是一种主观性非常强烈的活动。对于音乐学科课程来说,它更不是一种直接的理论输出表达方式,在课堂里的主观性活动更依赖于教师的引导。这就要求视觉化的引导方式要着力于提高学生对于音乐共鸣感,在打破单纯听觉表达的局限性的同时增强音乐感染力。

具体实施手段包括:(1)元素特征的提取。音乐元素包含了调式调性、和声、旋法、音高、节奏节拍、速度、力度等,将某些音乐特征提取出来后,针对教学目标的实际需求,就可以把某一音乐元素用视觉化表达出来服务于课堂。(2)加强情感的表达。音乐视觉化引导的方向重点就是情感的表达。Hevner K在1936年发表的论文“Experimental studies of the elements of expression in music”中通过设置实验证实了“音乐自身包含了情感特征”这一观点,而我们就可以通过图形图像处理、影视视频等视觉化引导使其本身情感表达得到加强。(3)AR、VR等技术的运用。对于中学来说,AR、VR等技术运用于音乐课堂可能成本太高,但是着重讨论其有效性,却是独占鳌头的一种手段。

3.中学音乐教育视觉化引导结合新时代教育的实践。近现代的音乐教育史中,我们不难发现多媒体技术其中起到了举足轻重的作用。总结其发展从最简单口耳相传、乐谱记录、录音录像再到数字化音乐,每个时期塑造了一定的音乐记载和传承的方式。音乐的传承和记录上有了一定的革新和变化,如动态的、可视化的音乐在市场上占据了很大一部分比例,逐渐也替代了传统的传承和记录的部分功能。结合大背景下的趋势,以视觉化引导来实现音乐教学的目标,正是切合了培养学生能更好地、更有效地、更直观地体验和感知当代生活中的音乐的目的。中学音乐教育视觉化引导如果脱离新时代教育的实践,就把审美教育变得单一且狭隘,这是不利于学生了解和认知当代世界,更无益于塑造其思维和心灵。

结语

本文通过音乐视觉化引导的介绍,从生理机制到心理机制、音乐视觉化引导教学路径的简析,对其有效性进行了浅析;对中学音乐课堂中视觉化引导的优点和视觉化引导教学对新时代教育的启示进行了简要的介绍。在新时代背景下,各个学科领域和艺术领域互相融合发展,单纯的听觉感受也不再能满足大众的感官,新的电子科技和数字技术使得音乐变得更具共情力和感染力,这也适用于教育领域。通过教学案例可以看出,视觉化引导的教学方式已经出现了多种多样的特征,它在不仅在音乐学科领域,在化学、物理等需要实验具象化的学科中更具实用性,但是针对音乐学科,其要求的情感表达和内容感知的程度要求更高。笔者认为,视觉化引导不仅仅是一种教学方法和手段,更应该是一种教学理念,听觉和视觉二者的共同作用即抽象性和直观性的结合,它是符合中学生的身心发展规律和学习认知水平的。教学手段的不断创新,要求我们从事教育的工作者学会从不同角度去考虑改进教育方法,要把知识和时代技术接轨,学习和利用新的技术和新的方法,不故步自封,勇于创新。■

参考文献

[1]冯毅.音乐的革命:从电子音乐到数字音乐[J].艺术评论,2008,(10):70-74+59.

[2]朱文涛.“音乐视觉化”概念与设计方法系统研究[J].创意与设计,2021,(5):20-35.

[3]袁野.音乐的动态可视手段在新媒体音乐教学中的应用[D].中国音乐学院,2017.

[4]徐臻辉.视觉与听觉交互作用对患者不良情绪的影响研究[D].东华大学,2017.

[5]黄小蕊.视听联觉在小学音乐欣赏教学中的应用研究[D].陕西师范大学,2015.

[6]王韵.达尔克罗兹体态律动教学法在中学音乐教学中的实践研究[D].江汉大学,2021.

[7]肖伟芹.美国议案关注数字化时代视听障碍学生的教育公平问题[J].世界教育信息,2014,(22):1.

[8]刘畅.VR/AR技术下高校音乐表演教学改革研究[J].大学,2020.

[9]张灵燕,曾子凌.沉浸式VR技术在音乐教学中的应用[J].教育信息化论坛,2021,(4):2.