针对老挝苗族学习中文的客体性优势分析论文

2025-07-12 15:59:33 来源: 作者:xuling

摘要:老挝苗族(Hmong)作为老挝汉语学习群体的重要组成部分,与中国川黔滇苗族同根同源。其族群特征、文化习俗、语言形式都与中国传统社会语境具有较高的相似性。

摘要:老挝苗族(Hmong)作为老挝汉语学习群体的重要组成部分,与中国川黔滇苗族同根同源。其族群特征、文化习俗、语言形式都与中国传统社会语境具有较高的相似性。文章采用田野调查、对比分析、访谈等方法,从老挝苗族的历史沿革、文化习俗、语言形式等角度分析老挝苗族学习中文的优势,以期为在老挝开展的国际中文教学尤其是苗族学生的中文教学提供参考和借鉴。

关键词:老挝;苗族;汉语;优势

老挝苗族称“Hmong(蒙/赫蒙)”①,与老龙族、老听族共同组成了老挝的三大民族集团。自20世纪以来,尤其是老挝“秘密战争”之后,苗族人口遍布世界各地,主要分布在中国、东南亚、美国等地[1]。而东南亚苗族主要分布在越南、老挝两国。老挝苗族人口数量较多,截至2020年,老挝苗族人口数量已超过60万[2]。

作为老挝少数民族中的大族,苗族以其人口数量、社会化需求、族群差异,正逐步成为老挝汉语学习群体的重要组成部分。以笔者所在的汉语教学点万荣民族中学为例,该校苗族学生约占学生总人数的70%②。笔者通过访谈学生和校方得知,该校有部分苗族学生来自老挝北部的川圹省和华潘省③,这部分学生选择来此求学的主要动机包含两方面:1.该学校是老挝远近闻名的民族中学;2.该学校设置中文课程,各年级学生均要学习中文。因此,本文将从历史与社会特征、文化习俗、语言形式等方面探究老挝苗族学生学习汉语的客体性优势,为进一步提升老挝中文教学的质量提供借鉴和参考。

一、基于历史、文化的优势分析

老挝苗族在历史源流上与中国苗族同属一支,其文化习俗与中国众多传统节日具有较高相似性,尤其可以体现在新年方面。种族亲缘关系、文化符号相似性奠定了老挝苗族学习汉语的天然优势。

(一)基于历史源流的优势分析

根据学界观点,老挝苗族约于十九世纪从中国四川、贵州、云南等地向东南亚迁移,这种迁移并非一蹴而就,而是历经上百年的漫漫路途;迁徙路线主要有两条:1.由中国云南边境直接进入老挝境内(丰沙里——川圹——华潘);2.由中国边境进入越南,再由老越边境进入老挝北部高原(川圹、华潘省等)[3]。可见,老挝苗族在种族源流上与川黔滇苗族同属一支。同老挝本土老族相比,宗族源流上的亲缘关系拉近了老挝苗族同中国文化、语言的距离。这种“天然的好感度”可以直接映射在汉语学习、民间传说等方面。

相传远古时期,我国苗族以蚩尤为首领,蚩尤率九黎族与皇帝、炎帝族战,后蚩尤一族战败迁移至黄河以南,并在黄河以南聚居,形成三苗。《礼记·缁衣》中记载:“颛顼代少昊,诛九黎,分流其子孙,居于四裔者为三苗。”三苗同中原部族的战争源于苗族善用巫术和滥用巫术。《国语·楚语下》:“及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫吏”。

与此类同的原始战争传说也同样在老挝苗族中流传。笔者采访了5位年龄在60岁以上的苗族老者,白苗2人、花苗2人,黑苗1人。在采访过程中,笔者首先讲述了远古传说中三苗先民同黄帝、炎帝部族战争以及战败后大举迁徙的故事。而后5轮采访中,有3人都表示他们也有与此类似的故事,细节略有不同,故事梗概相近。

为验证种族亲缘关系与汉语学习优势之间的关系,笔者在万荣民族中学的7A、6C班发放调查问卷。7A、6C分别有学生37人和27人,共回收35份、26份有效问卷。根据问卷数据,7A班参与调查的人群中25人为苗族,占比71.42%,10人属于其他民族(老龙族、老听族、克木族等),占比28.57%。题项“你觉得自己民族是否具备学习汉语的独特优势?”,超过85.71%(30人)的回答为“是”,其中苗族占24人。题项“你是否想去中国留学?”,82.85%(29人)选择“是”,17.14%(6人)选择“否”,其中苗族占62.06%(18人)。当问及“你最想去中国什么城市留学?并给出理由。”出现率前五的城市分别为北京、上海、贵州、广西、云南,理由大致包括如下几点:1.城市很出名;2.听说有很多苗族;3.距离老挝近;4.听说很不错。在针对6C班的调查中,有20人为苗族,6人为其他民族。各题项回答情况同7A班的调查结果相近。在与苗族学生的访谈中,学生A提到,他本人想去贵州或云南留学,因为听说这些地方也有很多苗族;学生B表示苗族的一些故事中国也有,也有很多习俗跟中国一样;学生C提及他祖父曾说过的话:很多年以前,我们家的祖先是生活在中国贵州的大山里。

由此可见,苗族独特的族群性在汉语学习中体现较为明显。大部分学习汉语的苗族学生能认知到自身族群学习汉语具备客观的优势条件,这种认知相较于其他民族尤为突出。

(二)基于传统节日的优势分析

老挝苗族与中国的近缘关系也反映在某些文化习俗之中。在国际中文教学课堂中展开文化教学,目的语文化中的行为符号与教学对象自身的行为符号近似,学生将更易理解和掌握目的语文化。体现在文化符号中的近缘关系会进一步投射到语言学习中,情感认知的好感度可以促进目的语习得。此处以传统“新年”作为比较对象,通过访谈和田野调查的方式考察、对比中国春节、老挝苗族新年两者之间的行为符号。

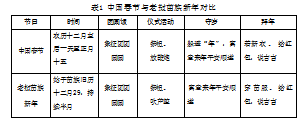

苗族新年是老挝苗族最盛大隆重的节日,其重要性如同春节之于中国。本次考察内容主要为老挝苗族新年同中国春节在时间节点、团圆饭、祭先祖、放鞭炮、守岁、拜年、穿新衣等方面的相似程度。详细对比情况见下表:

由此可见,老挝苗族新年同中国春节在文化符号上具有较高的相似性。这种相似性能否对国际中文课堂中的春节文化教学产生正向迁移?能否较同汉语水平的其他民族学生先优先习得?这值得进一步研究。为此,笔者针对中国春节文化课的习得效果展开实验研究。

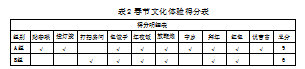

本次实验分为AB两组,每组人数5-8人。A组为苗族学生,B组为非苗族学生。两组学生汉语水平均为HSK3级左右,授课采用情景化教学,以体演文化作为评估方式[4]。具体流程如下:

1.前测:采用问卷调查的方式考察两组学生对于春节文化的掌握程度,针对作答结果打分。结果发现,A组平均得分高出B组2分。

2.授课:

(1)导入:引入话题“新年”,给出问题“中国的新年是怎样的?”

(2)教师讲授新词,包括读音、意义、文化含义;

(3)观看视频《小林过春节》;

(4)视频讲解:针对视频中的行为符号、文化含义展开讲解;

3.评估:

(1)学生以小组为单位演绎“过春节”,准备时间60分钟;

(2)教师根据学生表演在《得分明细表》上打分,每项一分。语音、词汇、语法、流利度均不作为给分依据。得分结果如下:

体演结果A组获9分,B组获6分。可见苗族学生对中国春节文化的吸收要强于非苗族学生。究其原因,老挝苗族新年与中国春节具有相似性,重叠项目可有助于理解目的语文化,即产生文化的正向迁移。据访谈和查找文献所得,老挝苗族与中国的文化相似性不仅体现在中国春节,还有十二生肖。

二、基于语言对比的优势分析

蒙昌配(2014)认为苗族对于文字的渴望,是世界各地苗族人的千年梦想。老挝苗族文字发展史中出现过多套文字系统,最终唯有RPA④苗文成功经受住了历史和苗族人的考验,并沿用至今。截止当下,RPA苗文已成为传播范围最广、使用人群最多的苗族本族语[5]。

从语言对比视角来看,苗语同汉语在语言形式上存在诸多相像。这些外在的语言形式为老挝苗族学生习得汉语创造了“先天优势”。下文将展开汉苗语言对比,梳理两种语言系统的相似性,以说明老挝苗族学生学习汉语的独特优势。

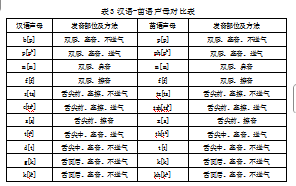

(一)汉苗声韵母相似性

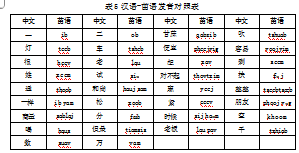

苗族语音体系中共有声母60个(包含零声母),韵母14个,声调8个(包含轻声)[6]。下面根据发音部位和发音方法,找出了汉语、苗语中具有发音共性几组声母、韵母。

可以看出在声母上,汉语和老挝苗语具有相似的发音方法和发音部位。苗族学生更加容易习得该部分。除此以外,苗语的声母数量高出汉语很多,苗语的声母划分更加细致复杂,学生在掌握老挝苗语之后习得汉语声母会更加容易。

由此可以看出,不论是声母还是韵母,汉苗之间存在语音近似之处。在两种语言的相似之处,老挝苗族学生可迁移本族语中的语音形式,使用本族语中的语音知识辅助汉语语音的学习。

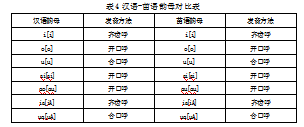

(二)汉苗词语发音相似性

为进一步找出老挝苗语和汉语之间的共性,笔者以《汉语图解词典》(老挝语版)为词汇来源,从词典所分的15个大主题中随机选择了5个小主题,考察其中词语发音与老挝苗语的发音情况。除此以外,还以学生的日常作业为自然语料,摘取其中与苗语发音相近的汉语词语。最后共得到34组发音相同或近似的词语。词语对比发音情况如下:

通过以上汉苗词语对比,可证汉语中有大量词语发音同老挝苗语的发音相近或相同。从语码转换理论(code-switching)视角来看,说话者选择两种或两种以上语言语码的行为可称为语码转换。Poplack(1980)认为流利的双语者和不流利的双语者都能够频繁地进行语码转换,并且仍然保持L1和L2的语法[7]。只要对其他语言有所了解,都可以进行语码转换。从语言范畴来看,语码转换分为词语转换、句子转换、句内转换、句间转换等。

从语码转换的视角来看,以上近音词主要涉及语音形式和意义之间的转换。词汇和发音的关系就是意义和发音形式的关系,当词汇意义的外在语音形式发生改变,变换成另外的语音形式,会增加大脑的信息转换、加工时间。当汉语词汇的发音和老挝苗语的发音近似时,可把汉语发音看作零度(理想化状态),近似的苗语发音看作偏离(对理想状态的变异和偏离),近似的苗语发音是对汉语发音的偏离状态。因此,零度汉语-苗语偏离实质上就缩短了汉语和老挝苗族语的距离,进而也缩短了老挝苗族学生在习得、语码转换上的时间。

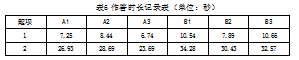

为验证苗汉语言中近似词语发音的在国际中文课堂中的教学优势,笔者在万荣民族中学7A班选择6名(苗族A1-A3、老族B1-B3)学生展开实验,汉语水平均在HSK2-3级左右。实验步骤如下:

1.前测:

(1)从以上近似发音的词语中选择15个词语;

(2)将词语制作成试卷,发放给学生作答;

(3)根据问卷结果和学生反馈,去除学生已掌握的5词,保留剩下的10词:甘蔗、仔细、老板、商量、整整、便宜、赢、试、灯、剩

2.词汇教学:

(1)教师将10个用于实验的词语编写成一篇课文,课文以拼音形式呈现,不出现汉字。

(2)教师通过实物、多媒体等方法讲解词汇意义、用法(以拼音形式,不出现汉字);

(3)课文讲解,包括带读、解释句意等。

3.测试反馈(词汇教学后60分钟开展):单个学生单独作答,侯答学生在其他教室等待,不可使用通信工具:

(1)作答学生将呈现的词语同对应物品或动作进行匹配,教师记录作答时长,匹配错误时长增加5秒;

(2)根据呈现的词语造句,教师记录时长,少一词时长增加5秒,词语使用错误时长增加5秒。

以上两题作答结果如下:

根据作答结果来看,第一题苗族学生平均用时7.47秒,老族学生平均用时9.69秒,第二题苗族学生平均用时27.43秒,老族学生平均用时32.42秒。可见,苗汉近似的语音形式有助于老挝苗族学生学习汉语,尤其体现在语音和词汇方面。若以听说法作为主要教学方法,这种语音的近似优势可以最大化显现,苗族学生的学习效率也会大大高于非苗族学生。

三、结语

本文通过对老挝苗族历史渊源、文化习俗及语言特征的分析,揭示了老挝苗族与中国在亲缘关系、文化传统及语言系统上的深层联系。实验表明,在具有同源文化的族群中开展汉语教学,可通过“文化共情”与“语言对比”的双轨策略,提升教学效率与学习者认同感。这一模式对东南亚乃至全球多民族地区的国际中文教育具有启示意义:通过挖掘语言文化共性,构建“以同促异”的教学路径,或能有效突破跨文化交际的壁垒,提高汉语的教学和传播效率。

注释:

①Hmong,苗族的国际通用称谓,属RPA(Romanized Popular Alphabet)苗文.

②该数据来自校方现阶段登记报名人数.

③川圹省、华潘省位于老挝川圹高原,素有“东南亚屋脊”之称,为老挝苗族聚居地.

④RPA,为Romanized Popular Alphabet的缩写,即“救世苗文”.

参考文献:

[1]王富文,肖唐金.海外苗族研究的回顾与反思[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019(03):92-175.

[2]鱼耀,老挝苗族华人社会身份的持续生成[J].华侨华人历史研究,2023(01):66-74.

[3]黄秀蓉.清代苗族跨国迁徙路径考[J].西南大学学报(社会科学版),2022(05):252-260.

[4]段雅倩.体验式教学法在海外春节文化活动中的教学设计与应用[D].重庆师范大学,2024.

[5]蒙昌配,郑晓雪,龙宇晓.海外苗族RPA文字系统的创制、传播与影响[J].贵州师范学院学报,2014(08):9-11.

[6]杨光明.老挝赛颂本苗语语音研究[D].山东师范大学,2022.

[7]Poplack&S.Sometimes.I'll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL:toward a typology·of code-switching(18)[M].Linguistics,1980.