意象与时间的汇流 ——桑坎、杜蒂耶长笛与钢琴奏鸣曲的比较分析论文

2025-07-12 15:11:14 来源: 作者:xuling

摘要:本文将分析他们在同一时期创作的同一编制的作品——长笛与钢琴奏鸣曲,观察两部作品之间创作技法的异同,和声调性与核心材料,论证二十世纪法国作曲家的长笛与钢琴作品之间的创作异同。

摘要:皮埃尔·桑坎(Pièrre Sancan)与亨利·杜蒂约(Henri Dutilleux)是20世纪中期具有法国印象风格的两位著名作曲家。本文将分析他们在同一时期创作的同一编制的作品——长笛与钢琴奏鸣曲,观察两部作品之间创作技法的异同,和声调性与核心材料,论证二十世纪法国作曲家的长笛与钢琴作品之间的创作异同。

关键词:长笛与钢琴奏鸣曲;法国音乐;印象音乐;现代音乐

20世纪50年代初,包括桑坎、杜蒂耶在内的许多法国音乐家们同处于一个特殊的历史时期,即作品创作究竟先锋与否。在整个20世纪以先锋音乐为主流的历史背景下,作为两位独特的法国作曲家,桑坎创作了大量具有可听性的室内乐、歌剧、舞蹈、声乐作品,甚至电影配乐等,他的作品将现代技术与德彪西的和声语言相结合,形成了个人具有“后印象”的创作风格。杜蒂耶也受到德彪西,拉威尔等法国作曲家的影响,并在此基础上进行延续扩展,同时他也受到巴托克和斯特拉文斯基的影响,但并未完全继承延续,而是将传统和先锋派技法融为一体进行创作。

长笛与钢琴奏鸣曲是桑坎与杜蒂耶在同一时期创作的具有法国印象风格的代表性作品。本文通过分析这两部作品,比较观察二十世纪法国作曲家们对同一编制、同一风格作品的创作技术异同。同时,为法国后印象主义音乐做出理论研究与演奏实践的贡献。

一、和声、调式的相似性

桑坎与杜蒂耶的两首长笛与钢琴奏鸣曲,虽然在创作时间上并未直接处于印象派音乐的主要时期,但它们却深深植根于法国印象派的音乐传统之中。这两位作曲家巧妙地将印象派音乐的调性、和声的写作手法融入他们的作品中,使得这些作品在保持一定调性音乐的同时,也融入了20世纪音乐的现代性风格。在这一点上,两部作品具有相似之处。

两位在纵向和声的框架上以七、九和弦为主,偶尔用四五度音程音代替和弦音,在调式的选择上也很清晰;但在某些片段,又在和弦的横向连接上试图打破固有的和弦连接思维,更加自由,体现其新观念。

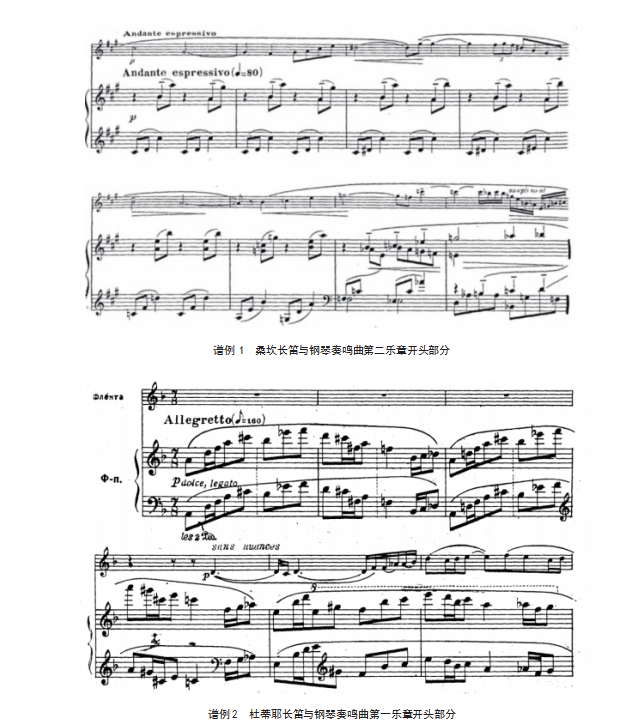

如谱例1所示,桑坎作品第二乐章开头部分的第1-6小节中,和声以七、九和弦为主要框架,用四五度音程代替三度叠置的和声框架,这一点继承了印象派的和声习惯用法。而谱例1中第7-9小节处,和弦横向连接的动力与德奥调性音乐的四五度和弦连接关系(T-S、T-D)不同,和弦连接的动力更倾向于色彩的变化,这一点体现了桑坎在20世纪突破调性思维的创新性写作。

同时,在杜蒂耶的奏鸣曲中,如谱例2所示,每小节的和弦纵向框架同样以七和弦、四五度等叠置为主(与上文所提及的桑坎的写法类似)。横线和弦连接的动力来自色彩的转换与对置(如第一小节前4拍的D-F-A-#C与B-♭E-F的连接),没有运用传统和声低音四五度的运动逻辑,这一点也与上文提及的桑坎的做法类似。

通过以上两个谱例的深入观察与分析,我们可以得出以下结论:在桑坎与杜蒂耶的长笛与钢琴奏鸣曲创作中,他们不仅继承了印象派音乐的精髓,更在此基础上进行了富有创意的发展。具体而言,在继承方面,他们巧妙地运用了九和弦、十一和弦等高叠和弦,以及四五度的旋律框架,这些手法都深刻地体现了印象派音乐的典型特征。同时,他们的作品也融入了对当代法国现代主义运动的深刻理解,使得这些作品可以被视为受该运动影响的印象派佳作。

在创新方面,桑坎与杜蒂耶展现出了非凡的创造力。他们采用了调式交替的手法,如同主音调式交替、同中音调式交替等,这些手法不仅丰富了作品的和声色彩,也赋予了作品更加独特的音乐语言。值得注意的是,他们的调式交替不仅体现在同一时间内的纵向上,如钢琴声部左右手运用不同的调式进行交替,更体现在时间的横向安排上,如前一乐句与后一乐句之间的调式交替。这种巧妙的安排使得作品在保持整体连贯性的同时,又充满了变化与惊喜。

因此,桑坎与杜蒂耶的长笛与钢琴奏鸣曲不仅是对印象派音乐的致敬与延续,更是对20世纪音乐发展趋势的深刻体现。他们的作品成为连接传统与现代、过去与未来的桥梁,不仅展现了印象派音乐的独特魅力,也预示了未来音乐发展的无限可能。

二、核心材料的差异性

在上文中,我们已经探讨了两部音乐作品在和声构建与调式运用上的相似之处,这些共同点不仅展示了作曲家们可能受到的共同音乐理念或历史背景的影响,也为我们深入比较它们的差异奠定了坚实的基础。接下来,在下文中,我们将进一步聚焦于这两部作品的核心材料,通过细致的对比分析,揭示它们创作的独特之处。

核心材料的差异主要体现在“核心音”的用法。两部作品在核心音的应用上大相径庭,桑坎更强调乐章之间核心音的联系,而杜蒂耶更强调核心音的无关联性。

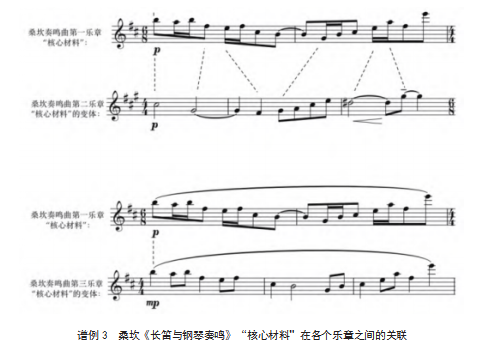

在核心材料中,核心音的用法方面,桑坎将其核心音高贯穿于三个乐章,每次以变形的形式出现。整体三个乐章的核心材料在布局上体现了既各自独立又相对统一的特点。第二乐章提取了第一乐章核心材料的核心音程度数及走向,第三乐章则将其核心材料的节奏拉长、扩张,以新的节奏形态出现,如以下谱例所示。

如谱例3所示,核心材料的核心音高是“B、#F、E”,第二乐章中以相同的音程距离将“B、#F、E”移位到“#C、#G、#F”,并以节奏扩张的形式再次出现,音的趋势也与第一乐章相似。在第三乐章中,核心材料的音高与“B、#F、E”相同,且节奏扩大一倍再次出现,同时,节奏由原来的6/8拍变成了4/4拍,形成了重拍移位,节奏律动也产生了变化。

桑坎的核心材料在三个乐章中都运用了同样出现于第一乐章的核心材料,将其贯穿全曲,这继承了西方音乐以核心材料作为主要“细胞”展开的写作方式,使得三个乐章既对立又统一,关系更加紧密。

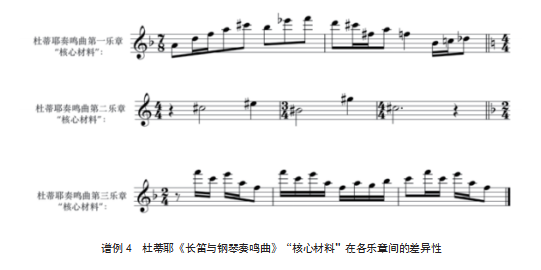

与桑坎在奏鸣曲中的用法相反,在杜蒂耶的奏鸣曲中,每个乐章都有相对独立的核心材料,核心音的用法上无太多关联性。如下谱例所示。

在杜蒂耶的作品中,三个乐章的核心材料各自独立,它们之间在核心音、节奏、音的走向等方面的关联性较弱,体现了其丰富性。这种处理方式不仅彰显了杜蒂耶在作曲技法上的深厚功底,也让听众在享受每个乐章独特韵味的同时,能感受到整部作品内在的统一性和连贯性。

首先,第一乐章速度较快,以不稳定的“4+3或3+4”的拍子律动为主,打破了传统的节奏框架,营造出一种动荡不安而又充满魅力的节奏感。音高的跳进与级进相互交织,仿佛光影交错,既有突如其来的高亮瞬间,也有细腻柔和的过渡。这种对比与冲突的巧妙安排,赋予了乐章鲜明的印象派色彩。其次,第二乐章速度放缓,音高调节较多,以悠长的旋律线条营造出宁静的气氛。最后,第三乐章速度变快,节奏紧凑,核心材料音区变高,采用断奏及多种复杂的演奏技巧,并加入华彩炫技片段,充分展示了演奏者的精湛技艺与作品的激昂活力。

通过观察,在核心材料的运用方面,桑坎追求乐章之间的相互关联性,通过改变重拍,节奏重音来改变律动,增加差异性,带来不同的听觉感受。而杜蒂耶则追求乐章之间的相对独立,通过改变演奏方式,演奏技法的变动以及演奏音区的调整,来刻画不同乐章之间的性格特点。

综上所述,通过对两部作品核心材料在核心音用法、音乐走向等方面的对比分析,可以清晰地看到它们在核心材料写作上的差异性,这反映了两位作曲家各自的艺术追求与审美偏好。

三、结构的异同

杜蒂耶与桑坎的作品不仅为听众带来了美妙的听觉享受,更为音乐创作提供了宝贵的启示和借鉴。在上文提及的三个乐章的旋律、和声以及核心材料的写作中,可以深刻了解到两位作曲家的纯熟技术,但“结构”也同样至关重要。因此,下文将通过对比分析两个作品各个乐章的结构布局,观察其特点。

(一)第一乐章的结构

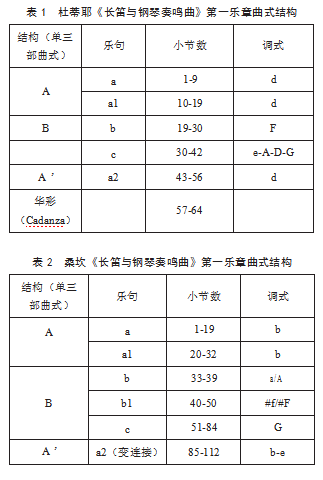

在结构方面,两个作品的第一乐章呈现出相似性,均采用了经典而富有表现力的单三部结构作为框架,这使得乐章内部形成了紧密而有序的逻辑关系。

在乐句的布局上,两个作品的第一段不约而同地采用了两句式的平行乐句(a+a1),通过变化重复的方法,加深了主题印象。第二段则均由对比乐句(b+c)的形式构成,形成了对比性发展与戏剧冲突。作品的第三段又以一句式变化再现(a2)作为收尾,通过对主题材料的变形与重组,巩固了a句的核心材料。

在结构层面下的调式布局上,两位作曲家在“A—B—A`”的结构安排中,都采用了调性“呈现——转折——回归”的特点。杜蒂耶的A段运用d小调呈现,B段第一句运用关系大调F,第二句由连续上四度调(e-A-D-G)进行调性展开,A`段最终回归至d小调。在桑坎的作品中,A段则以b小调为起点,B段三句分别由“a小调/A大调”“#f小调/#F大调”的调式交替,G大调等作为调性对比与展开的方式,最终A`段又回归至b小调。观察以上规律,两位作曲家在结构下的调式布局具有相似性。

通过以上对比分析,笔者认为这两个作品在结构上延续了古典主义作曲家运用单三部结构的特点。在乐句与调式布局上也承袭了古典主义作曲家的常用手法,体现出了对古典音乐思维的尊重与传承。

(二)第二乐章的结构

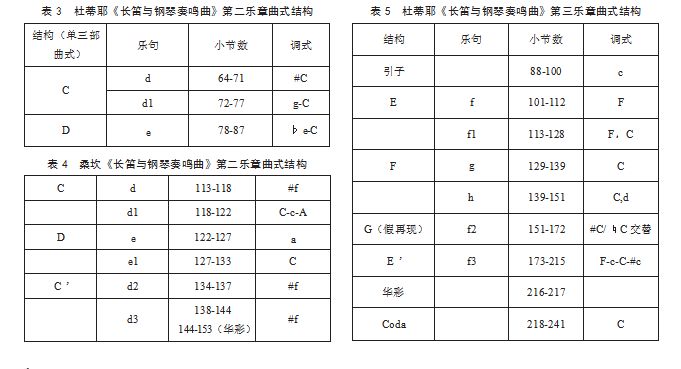

在结构方面,相较于第一乐章,两个作品的第二乐章呈现出差异性。具体而言,杜蒂耶采用了单二部结构,而桑坎则运用了单三部结构,两者在作品长度上不尽相同。

在乐句的布局上,两位作曲家在第一段都采用了两句式平行乐句(d+d1)来构建乐思,第二段都引入新材料e句来推动乐曲的发展。不同的是,桑坎额外加入了C`段落中两个再现乐句(d2+d3),并在乐章的尾声部分融入华彩段,加强了乐句的丰富性。

在调式布局上,两个作品各有千秋。杜蒂耶从C段从#C大调出发,而后历经g、C、♭e、C等调式,形成了以C/#C这一对同中音调作为主要调式中心,循环往复地呈现、走开、再回来的特点。而桑坎则选择了C段从#f开始,D段逐步过渡到C、c、A、a等关系大小调、同主音大小调等调式上,再现段C`又回归到#f小调。这样的调式布局,展现了两位作曲家对不同音乐结构中调式布局安排的独到见解。

总的看来,在第二乐章的创作中,桑坎无疑是在杜蒂耶作品的基础上进行了大胆而成功的扩展与创新。他不仅保留了原作中的精华与特色,更通过巧妙的构思与精湛的技巧,为乐章增添了新的生命力与表现力,使得这一乐章在整体上呈现出了一种既继承又发展的独特风貌。

(三)第三乐章的结构

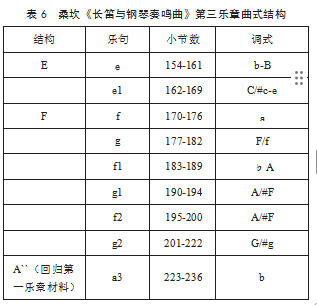

在作品的第三乐章中,虽然两个作品的体量相较于前两个乐章更长,但两位作曲家在结构的安排上体现出更大的差异性。杜蒂耶运用了四个乐段来构建其音乐框架。然而,这并不意味着他完全摒弃了传统的单三部音乐结构原则。相反,他通过一种独特的方式——G段运用了假再现(材料再现、调式未再现),随后在第四个乐段才真正地再现(材料再现、调式再现),巧妙地秉承了再现三部性原则。桑坎则采取了更为简明的对比式的三个段落来创作,其第二个段落体量更长,第三个段落则是第一乐章A段的变化再现。

在第三乐章的乐句布局上,杜蒂耶还运用了单三部结构常用的乐句布局手法,在首段运用了“f+f1”,对比段运用了“g+h”,假再现段运用了“f2”,真正再现运用了“f3”(f2与f3似乎在某种程度上也可归为一个再现段落里的两个乐句)。桑坎则是在三个对比段落中运用了不同的乐句布局,首段运用了“e+e1”,对比段反而将“f+g”这两个对比乐句变化重复两次,形成后续的“f1+g1”“f2+g2”,第三段又回归于第一乐章的材料a乐句作为整首曲子的结束乐句,显得更加具有个性。

在调式布局上,杜蒂耶在调式的运用上同样展现出非凡的创造力,他通过“C/c(同主音调)、F/d(关系大小调)、C/#C(调式交替)、C/#c(同中音调)”这几种不同关系类型的调式作为主要的调性布局,但调中心是围绕着F大调与C大调进行展开的。桑坎则走得更远,运用了更多的调性安排,但从b调开始,b调结束,这一点上保留了调式再现三部性的特点。

无论是桑坎的精炼与深邃,还是杜蒂耶的丰富与创新,他们都以各自的方式,在三个乐章中展现了结构对于展现音乐艺术魅力的重要性。但整体来说,二位作曲家的结构安排还是以二部、三部性原则作为每个乐章的基本框架进行丰富的。

结语

在20世纪中期以先锋性作为主流音乐创作艺术追求的背景下,桑坎与杜蒂耶分别创作了具有调性特征的可听性作品,体现出二位的独特的艺术品位。两部作品虽未诞生于印象派音乐的主流时期,却巧妙地继承了印象派的和声技法与材料写作形式,并在此基础上勇敢地探索了新的音乐语言和表达方式。这些特征彰显了桑坎与杜蒂耶作为现代主义作曲家的音乐理念与创新精神。两位作曲家展现出了对法国印象派音乐的深刻继承与创新。他们通过细腻的音色处理、和声的微妙变化以及旋律线条的模糊与流动,捕捉并传达了瞬间即逝的光影与情感变化,这既是印象派音乐的核心特征,也是这两位作曲家在遵循古典结构的同时,赋予作品独特韵味与个性的关键所在。■

参考文献

[1]孙晓琳.不会消失的传奇——杜蒂耶《长笛与钢琴小奏鸣曲》解析[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2015,(9).

[2]赵新颖.亨利·杜蒂耶长笛与钢琴小奏鸣曲音乐分析及演奏研究[D].山东艺术学院,2016.

[3]焦佳欣.突破·回归[D].天津音乐学院,2023.

[4]Lompech,Alain:„Pierre Sancan“,in:le Monde,20.Oktober,2008.

[5]Charles Timbrell:《French Pianism:A Historical Perspective》,London:Kahn and Averill,1999.

[6]March,Ivan March:Portrait,Gramophone 92,no.1113,2014.