勃拉姆斯《第四交响曲》0p.98第一乐章的音乐风格特点探析论文

2025-04-27 14:23:16 来源: 作者:xujingjing

摘要:德国著名作曲家约翰内斯•勃拉姆斯被誉为“古典主义的浪漫者”,也被称为西方浪漫主义时期的反潮流者,最能体现他音乐成就的莫属其四部交响曲。而《第四交响曲》〇P.98是其中成就最高的一首,这部作品,通过古典主义色彩和浪漫主义色彩的融合,充分展现了勃拉姆斯对贝多芬精神的传承与创新。本文将深入分析勃拉姆斯《第四交响曲》〇P.98第一乐章,以期能使更多人领略其音乐魅力,获得对古典与浪漫融合之美的深刻理解。

德国著名作曲家约翰内斯•勃拉姆斯被誉为“古典主义的浪漫者”,也被称为西方浪漫主义时期的反潮流者,最能体现他音乐成就的莫属其四部交响曲。而《第四交响曲》〇P.98是其中成就最高的一首,这部作品,通过古典主义色彩和浪漫主义色彩的融合,充分展现了勃拉姆斯对贝多芬精神的传承与创新。本文将深入分析勃拉姆斯《第四交响曲》〇P.98第一乐章,以期能使更多人领略其音乐魅力,获得对古典与浪漫融合之美的深刻理解。

一、勃拉姆斯生平简述

约翰尼斯•勃拉姆斯于1833年出生于德国汉堡,是浪漫主义中期的一位伟大作曲家。在那个年代,勃拉姆斯被当时的潮流派别称为“保守的古典主义者”,但实际上他崇尚贝多芬、巴赫、亨德尔,沉醉于德奥城市及民间淳朴的旋律里,走出了一条属于自己的浪漫主义道路。在音乐创作上,勃拉姆斯的作品涉及除歌剧外的几乎所有体裁。其中交响曲最能体现他的音乐成就,勃拉姆斯被称为贝多芬之后最伟大的交响作曲家之一。

二、《第四交响曲》〇p.98第一乐章的本体分析

勃拉姆斯《第四交响曲》〇p.98创作干1884年,是他四首交响曲作品中最伟大的一首。自首演开始但凡研究这首作品的评论家都会强调三点:一是作品中包含的忧愁色彩,即“古典悲剧性%二是全曲以“古老”的手法写作;三是作品的复杂性。

(一)曲式结构简化图

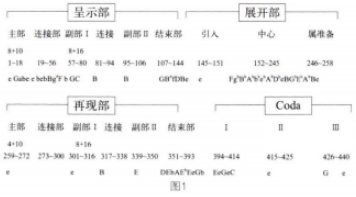

《第四交响曲》〇P.98第一乐章的曲式结构简化图如图1所示。

(二)全曲结构分析

《第四交响曲》〇P.98第一乐章是一首有两个副部的奏鸣曲式,是一首从容的快板。

1.呈示部结构分析

主部(1〜1 8)为8+1 0的对比二乐句乐段,由e小调开始,最后在e小调上以侵入终止的形式完满终止于第19小节。主部主题的旋律线条主要表现为三度关系的音程,这个音程动机在之后音乐的发展中起到了非常重要的作用。8小节之后旋律虽然发生改变,但是它们都是由音程动机不断变形发展而产生。

连接部(1 9~5 6)可以分为三个阶段。第一阶段(19〜3 2)起主调巩固作用;第二阶段(33〜45)起过渡作用;第三阶段(46〜5 6)则预示副部材料,其中53~56小节调性转至#F大调,为副部作属准备,并且这段材料在后面被频繁使用。

副部I(57〜8 0)为平行二乐句乐段,65〜7 2小节是对57〜6 4小节的高八度重复,前八小节旋律位于大提琴和E调圆号声部,重复的八小节旋律位于小提琴I、小提琴I I声部,这里的重复可以使新生主题得到巩固,73〜8 0小节是扩充部分,最后结束在C大调的属和弦。连接(8 1~9 4)是副部I过渡至副部H的部分,前六小节使用主部动机材料,由半音进行构成,后八小节为主部下行材料,调性为B大调,起到预示作用。副部II(95〜1 0 6)为一乐句乐段,调性开始于B大调,中间转至b小调,旋律节奏来源于连接部第三阶段,最后结束于B大调的完满终止。

结束部(107〜1 4 4)可以分为三个阶段。第一阶段(107~122)为连接部材料,其中107、114小节都出现了本位音与变化音同时存在的情况,第二阶段(123〜1 3 6)为副部I I的材料,第三阶段(137〜1 4 4)为主部材料,调性持续建立在B大调,这里勃拉姆斯使用第三阶段自然过渡至展开部。

2.展开部结构分析

展开部引入部分(145〜1 5 1)是主部1〜8小节的重复,调性建立在e小调。展开中心共有四个阶段:第一阶段(1 5 2~1 6 8)为主部材料,调性逐渐远离主调,并将音乐推向高点;第二阶段(169〜184)为副部材料的变奏性展开,是展开部矛盾斗争的中心,调性变化频繁;第三阶段(185〜2 2 6)连接部材料和结束部材料,是最长大的阶段;第四阶段(227〜2 4 5)为主部材料,调性最后转回e小调。属准备(246〜2 5 8)为结束部材料,木管组和铜管组主要由带延音线的全音符构成,调性持续建立在e小调,预示作品到达再现部分。

3.再现部结构分析

再现部为缩减再现,主部(259〜2 7 2)为对比二乐句乐段,与呈示部的主部相比,缩减了4小节,调性建立在主调e小调。连接部在再现部中缩减为两个阶段。副部丨(301〜3 1 6)和连接(317〜338)调性回到e小调,副部II(339〜3 5 0)调性为E大调,结束部缩减至两个阶段。

4.尾声结构分析

Coda根据使用材料的不同可以分为三个阶段。第一阶段(394〜4 1 4)使用的是动机材料;第二阶段(415〜4 2 5)使用的是结束部材料,第三阶段(426〜4 4 0)使用的是主部材料和副部材料,持续强的力度,并辅以附点节奏,使结束部分雄伟有力。最终,乐曲结束于e小调,最后的反复终止式,加强了该作品的小调色彩。

三、《第四交响曲》〇P.98第一乐章的音乐风格特点

(一)对古典主义结构原则的遵循

勃拉姆斯《第四交响曲》〇P.98是一首古典传统的四乐章奏鸣曲。第一,各乐章在速度安排上遵守古典主义风格,呈“快一慢一快”三部性关系。第二,这首作品第一乐章为奏鸣曲式,这种结构布局自贝多芬以来,经常用于表达复杂的内心情感以及剧烈的矛盾冲突等,因此常用于交响一奏鸣套曲的第一乐章,成为古典交响曲的重要特征。第三,勃拉姆斯在调性布局上也保持了古典主义时期的创作原则,主要结构部位主部、副部及副部二的调性为e-b—B,符合古典主义时期主副部调性布局的写作规范。可见,勃拉姆斯在这首作品整体格局的安排上,遵循了古典主义的写作原则,透过作品可以看到勃拉姆斯向贝多芬致敬,以及他对平衡和秩序的热爱。

(二)对“动机式”主题创作的偏爱

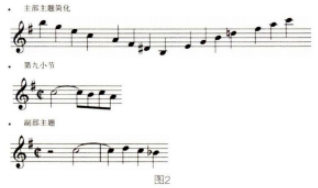

勃拉姆斯对古典主义写作手法的热爱,还体现在“动机式”主题创作上。在这首作品中,由小提琴演奏的主部主题旋律线条主要表现为三度关系的音程,副部的主题来源于第9小节,这一小节又是由这个动机发展演变而来,体现了勃拉姆斯“发展变异”的写作原则,并且这个音程动机贯穿全曲。他通过对这个音程动机进行发展变奏,实现了乐章内部各个部分材料的统一性(如图2),体现了勃拉姆斯对“动机式”主题创作技法的成熟把握。

(三)对古典和声手法的创新

1.线性和声手法的使用

勃拉姆斯在《第四交响曲》〇P.98第一乐章中大量使用了线性进行。“声部的线性进行”是指使用半音化线条构成的和声扩大和弦材料和调性的技巧,这种进行指的是声部发展以横向线条为主,以纵向结构为辅。在这首作品中,勃拉姆斯主要使用低音声部以级进的方式上下串联不同的和弦,强调低音声部的横向进行,以增强音乐的动力感。比如主部的9~15小节,横向的旋律线条为E—F—卞一G—#G-A—B-C,呈上行的半音化线性进行,其中12~13小节VII7/III—VI46—VII7/IV的进行产生了阻碍终止的效果,但是低音的半音化上行又使主题发展具有延续性。

2.对下属功能和声的偏爱

勃拉姆斯经常在写作中使用下属和弦,这是他独特的使用色彩和声的体现。勃拉姆斯经常使用变格进行,这种和声手法主要为下属功能组(IV、II)至主和弦的进行,和下属变和弦至主和弦的进行,以及副下属功能组的运用和富有下属功能作用的属功能组的运用。这首作品中相关例子有很多,如呈示部主部3〜4小节的和声进行是IV/IV—IV,强调下属功能,并且IV/I V是一个小三和弦,因此这一部分体现了暗淡、忧郁的情感色彩。

3.调式交替的运用

勃拉姆斯在该作品中运用的调式也非常丰富。他不仅使用同主音大小调交替来扩大和声的表现,还使用平行大小调交替以及同主音特种自然音调式交替和运用自然小调式。这几种调式交替手法的运用极大地丰富了和声的色彩。比如,呈示部副部II的99〜102小节在和声功能方面体现为b和声小调,但内部隐含b多利亚调式色彩,体现了同主音特种自然音调式这一写作手法。

(四)对交响乐配器技法的探索

1.对古典主义配器风格的继承

勃拉姆斯的《第四交响曲》〇p.98第一乐章在乐器使用上为双管乐队编制,与贝多芬的《第九交响曲》颇为相似。此外,他在这首作品中使用的是自然铜管,而不是低音铜管,导致低音乐器不完整,因此音乐风格更倾向于古典主义。弦乐组的使用在这首作品中也颇具古典主义风格,如该作品以弦乐音色为基本色调,这是古典主义弦乐音色使用的风格特征。为了追求与贝多芬交响曲相似的旋律音色,在乐队全奏的部分,主旋律总会有弦乐组的参与。此外,大管的进行通常依附在低音大提琴上,这是古典主义时期的常见方式。

2.乐器使用方面的个人创新

勃拉姆斯在《第四交响曲》〇p.98第一乐章的配器使用上,除了沿用古典主义风格的写作方式,还在此基础上进行了很多改进和发展。如在音色布局、铜管使用及低音声部乐器使用等方面,其将古典主义风格与浪漫主义风格结合,形成了个人独特的创作风格。

弦乐组在这首作品中有基本色调的特点,因此具有古典主义风格,但是本乐章还使用了混合音色的手法,扩展了旋律写作的自由度。在这一乐章中,勃拉姆斯常常以音色渐变的方式对乐队织体进行改变,即先将乐队织体1〜2个声部做出改变,然后相隔几小节后再进行一次,以此类推,直至最后形成与开始截然不同的乐队织体,并改变音色。如展开部展开中心第三阶段就采用了这种写法。勃拉姆斯在这首作品的铜管使用上,颇赋浪漫主义技术,带活塞的铜管乐器在浪漫主义中期的交响乐中已经普及,这首作品虽然使用的仍为自然铜管,但是出现了很多谐音列之外的音,只能使用阻寒音技法才能演奏出来。以副部丨57〜6 3小节为例,这部分很多音圆号只能使用阻塞音技法才能吹奏。

由于阻塞音技法难度较高,会导致圆号的音质不稳定,因此这里还使用了混合音色手法,用大提琴锐利明亮的中高音区音色与圆号的音色进行了融合。这首作品的低音声部写法十分丰富,不仅有古典主义风格,还有以低音提琴为核心的浪漫主义风格。勃拉姆斯让大提琴用于旋律织体或者伴奏织体的内声部,让低音提琴单独承担弦乐组的低音声部,提升了乐队写作的自由。以再现部的副部I为例,低音提琴与大管共同为低音声部,大提琴则与圆号共同演奏旋律。

经过以上分析,我们可以深刻体会到勃拉姆斯的写作风格。他在音乐结构上虽然延续了古典主义对奏鸣曲式的要求,但是在音乐发展的手法方面走出了一条属干自己的浪漫主义道路。他以激情涌动又饱含深思的作品证明了浪漫主义时期的古典风格依旧具有生命力。他不仅是一位“传承者”,还是一位“改革家”。