《平均律钢琴曲集》BWV893作品分析论文

2025-04-27 13:41:05 来源: 作者:xujingjing

摘要:约翰•塞巴斯蒂安•巴赫(1685—1750)是巴洛克时期的作曲家之一,其作品在体裁和题材方面都具有丰富的多样性。其中《平均律钢琴曲集》可以说是复调音乐的典范。本文取其第二册中第24首BWV893作为研究对象,对作品中的发展手法进行了详细分析,同时也对其在调式调性、曲式结构等方面特征进行了阐述,希望可以帮助演奏者更好地了解与诠释该作品。

约翰•塞巴斯蒂安•巴赫(1685—1750)是巴洛克时期的作曲家之一,其作品在体裁和题材方面都具有丰富的多样性。其中《平均律钢琴曲集》可以说是复调音乐的典范。本文取其第二册中第24首BWV893作为研究对象,对作品中的发展手法进行了详细分析,同时也对其在调式调性、曲式结构等方面特征进行了阐述,希望可以帮助演奏者更好地了解与诠释该作品。

一、前奏曲分析

这是一首协奏曲形式的b小调的二部创意曲,分为呈示段(1〜16)、展开段(17〜40)以及再现段(41〜66)三部分。第1〜4小节的右手旋律作为主题在呈示段开始,其音型在整首前奏曲中出现了八次,占了很大的篇幅,构成了固定、基本的织体结构。全曲多为四小节一句,整体结构方整,由此可以四小节为单位进行分析。1〜4小节,呈示段开始,高声部首次主题出现,低声部为第一对位。5〜8小节,高低声部倒转,主题下移八度,以原调在低声部出现,高声部为第二对位,在主题句末出现了作为桥梁而引出新模进格式及切分节奏的材料。9~12小节,高声部由前一小节材料引导,以第一次模进格式为基础进行两次模进,低声部为变化的第一对位,并进行四次四度连环。13〜16小节,高声部以第二模进格式进行四次模进,中间造成一些离调,低声部仍是变化的第一对位,但由原先的上行四度级进改为分解七和弦,以1小节为单位作上行二度级进,为接下来进人明朗的A大调作准备,并在此结束了呈示段。

17~20小节,根据调性布局判断,展开段由此开始,主题移高三度并在高声部再次出现,进入明朗的同调号大调D大调,低声部为第一对位。

21~24小节仍处于D大调,两声部倒转,低声部主题再次出现,为上一主题的下移八度,髙声部出现了新材料,为第三对位。25〜28小节,进入下属调e小调,高声部为“第四对位”,是材料展开因素最明显的一次,主题下移六度在低声部出现。29〜32小节,保持e小调,两声部倒转,前一次主题上移八度在高声部出现,低声部为第二对位。33~36小节,髙声部为第一模进格式的第二对位,低声部以第一模进格式两次模进,与9〜12小节的第一模进格式相呼应。37〜40小节,进入升f小调,将第二模进格式中的切分因素与第一对位取出,重新分裂组合,并将原本1小节的材料简化收缩为0.5小节,在这4小节中进行了两次声部交换,以七级七和弦的分解结束了展开段,并以升f小调的终止式为进入再现段作准备。

41〜44小节,再现段顺应展开段的结尾,以下属调升f小调开始,前两小节主题F移四度出现在高声部,低声部为第一对题,后两小节声部交换,高声部为变化的第•对位,也可视为第五对位。这四小节的再现内容与呈示段开头四小节相呼应;

45〜48小节,高声部再现了9〜1 2小节的第一模进格式,低声部则再现了13〜16小节的第二模进格式,两者在一定程度上对呈示段的材料进行了扩展与总结;49〜52小节,低声部延续了13~16小节的第二模进格式,可以发现在呈示段中,原本四小节的第二模进规格被扩展到了八小节;53~58小节为六小节扩展乐句,回归主调,低声部的强拍与次强拍构成了低音连续下行结终止式,形成全曲高潮。

59〜62小节为总结部分,回归主调b小调,低声部为主题再现,高声部出现第三对题,经过高潮后短暂的停顿,总结段紧接其后,主题再次在主调上出现于低声部,高声部为第三对题,在主调上总结性地出现了展开段中的形态。63〜66小节,以b小调终止式进行总结性扩充,将整个前奏曲中的诸多因素进行总结性的重复组合,尤其将第三对题中的四分音符小二度音型抽出,进行重复三次模进,对全曲做出了有力的总结。

综上所述,该前奏曲的主要构成为:固定音型(即主题)及其五种不同的对位变奏,再加上两种模进格式及其对位交替重组。同时,除去扩展乐句53~58小节,所有组织单位均为四小节。纵观巴赫的作品,该前奏曲所具有的方整型组织是较为少见的,这种趋势结构可看作是一种“循环曲式”,主题贯穿全曲,给人以一种对称之美感,符合巴洛克时期的审美要求。

二、赋格曲分析

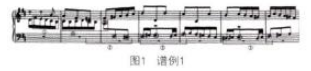

该赋格曲主调为b小调,是三声部、明朗、富于谐谑的对应与交织的三部曲式,包括呈示部(1〜26)、展开部(27〜69)和再现部(70~100)三部分。0~6小节,主调b小调,主题在呈示部开始于中声部,具有十分明晰立体的构架,尤其是两组连续八度大跳音程,有明确的造型性。在巴赫的48首平均律作品中,除了本首赋格,巴赫其余赋格曲主题中仅有下册第十七、第十八首包含八度大跳音程,以及第一册第二十二首包含九度大跳音程,其余都是七度以内的音程,可见该赋格主题的独特性。6~12小节,进入两声部,随后是答题在髙声部对主题在上方四度的模仿,中声部为第一对题,第一对题由四个核心组成:①下行音阶(起着连接作用),②主题首部卡农形态(延伸为赋格曲两组主题未结束且与答题紧密连接的独特的“紧接段”),③三度级进上行(是间插段的重要构成部分),④回音(主要在与各主题首部对位的桥梁或自由声部中出现)。这些是除了主题外两个构成该赋格曲主要音乐材料的重要部分之一,如图1所示。

12~16小节,第一间插段出现,作为第二次主题与第三次主题之间的桥梁,延续了第二次主题与第一对题的对位方式,节奏形态保持,进行方向有所改变,且通过连续模进和扩大下行音阶手法,起到连接作用,并引人了切分因素,为该赋格进一步展开大量切分节奏的出现作准备。

15~21小节,进入三声部,主题以原位低八度出现于低声部,髙声部为自由声部,采用长时值的音符处理,使其更具有连贯性与歌唱性,中声部则担任了第一对题的角色,为7〜12小节的上方四度模仿,主题与第一对题形成了复位对位倒转;

21〜26小节,第二间插段出现,这一间插段将第一对题原本相互区别的两个水平声部通过以一小节为单位的声部交叉手法,利用五次声部交错替换,使其获得垂直立体的重合效果,并作为展开部的连接,为后来展开部首部的升f小调作准备,呈示部也到此告一段落。

值得注意的是,在两声部交错中,所有十六分音符都以连续下行音阶的形态出现,而两声部以两小节为单位的模进格式却形成了平行五度上行级进,构成了隐藏着的内部“交错反向”,在一定程度上产生了具有扩张感的音响效果。

由此可见,在0~26小节中,主题依次、交错地在中声部、高声部、低声部出现,然后以六小节的间插段作为呈示部与展开部的连接,调性上遵循了主属关系,经过了b小调一升f小调一b小调的变化过程,紧接着以第一次升f小调主题在中声部的出现作为开始,引出较长大的展开部。展开部包括四次主题与第二对题的呈现。

2 6~32小节,进入升f小调,第四次主题在中声部出现,髙声部为第一对题,低声部为第二对题—这是唯一一次主题与第一、第二对题并存,既保留了第一对题与主题首部的卡农形态,又第一次出现了第二对题以六度、七度等大跳音程与主题的八度大跳音程形成对比的旋律,给赋格带来了更多的生机。此处也是第一对题与第二对题交接的转折与枢纽。同时,“第二对题”也是上文中所提到的两个构成该赋格曲主要音乐材料的重要部分之一。

32〜36小节,第三间插段出现,这是对上一主题中各声部中个別因素的自由展开和延伸,其中包括六度与七度的大跳音程、切分节奏,这一由六、七度解决音程分解形态构成的第二对题,成为之后与主题结合的主要形态,而中、高声部的切分节奏则改变了14〜1 5小节中声部的十六分音符的下波音形态,形成更直接的八分音符切分形态,这些要素成了第一对题结束后赋格继续展开的主要动力。

35〜41小节,进入主调同调号大调D大调。主题第一次在大调上的呈现位于高声部,是整个赋格中最为明亮的主题,低声部新增了舞曲性的节奏,以上行级进二度的二度音程模进,最终以切分的四度连环形成了D大调“T-S-D-T”的完整终止式,对D大调做了充分肯定。

41〜44小节,第四间插段出现,低声部延续了舞曲性节奏,高声部再次出现切分节奏,中声部则为第7小节回旋音的变化。44〜5 1小节,进入A大调,与前一次D大调的主题构成“T-D”的五度调性关系,与低声部主题对位的中、高声部在前三小节中分解为平行三度与分解的属持续进行,而后第二对题在高声部进人,中声部则为主题开端小二度剪切部分,模进后进入熟悉的切分音符。50〜5 5小节,第五间插段出现,延续了切分节奏,高声部两次带伴音的小调音阶上行并二度模进,低声部为分解和弦的十六分音符连贯进行,并在调性上构成了A大调一E大调一b小调一升f小调一升C大调的五度连环调性转换过程,最终形成升f小调“D-T”的终止式,引入主题。

56〜60小节,主题在升f小调与中声部出现,第二对题与低声部形成四度连续七和弦模进。60〜69小节,第六间插段出现,这是整首赋格曲中形态最为特殊的间插段,髙声部分解为两层下行级进的扩大,中声部与低声部又各自分解为两层下行级进,整体构成立体的六层次扩大下行级进模进。

同时,65~69小节的低声部出现了b小调的属持续音,为后来“紧接段”的出现做了铺垫。35〜69小节,两次连续的大调主题及间隔期间的间插段以更整合的节奏使音乐具有“托卡塔”的性质,且更清晰而富有弹性,而包含的第四、五、六间插段都各具特色,使赋格在恒定的形态下又有灵动的变化,展开部由此结束。

再现部包含两次主题的完整再现与一次不完整再现。69〜76小节,是主题在“T-S”功能上的紧接段,做了声部交替,这一次“缩减主题”连环中出现了主调到下属调的主题首部的三次模仿,与第一对题相结合,增加了主题首部出现的密度。76〜81小节,第七间插段出现,将全曲各组织形态进行总结与整合,其中高声部包括过渡性连贯的环绕性十六分音符取自主题首小节旋律的反向填充进行、第二对题尾部的十六分音符(取自第3 1小节),第一对题的桥梁(取自第7小节),低声部包括主题的八度大跳音程、主题尾部(取自第5小节)第三间插段的尾部紧缩,前四小节的材料由主题延伸而来,后四小节的材料则由“第一对题”形态变化而来,中声部再次出现了舞曲性的节奏以及长时值音符进阶十六分音符级进下行的形式(取自60~62小节)。

81~87小节,主题回到主调上,在高声部出现,具有“再现”的性质,前半句是与第一对题的结合,后半句是与第二对题的结合,材料上的总结大大增强了音乐的收束感。87〜9 6小节,第八间插段出现,这是全曲篇幅最长的间插段,由第三间插段和第五间插段的移高四度的组接和再现。%〜100小节,在赋格曲末将主题、第一对题、第二对题等要素分解重组后进行总结,高声部与低声部形成了旋律的反向进行,使乐曲在以富有张力的音响效果中结束。从该赋格中可以发现,其看似简明轻快的形象之下,隐藏着错综复杂、各自独立的各个声部,以及十分巧妙而精细的内部组织关系,是典型的“外简内繁”的创造,值得深入思考和研究。巴赫在BWV8 9 3的创作中,从每个细节到整体结构都进行了精密雕琢,通过对其前奏曲与赋格曲详细解读与分析可以使人们深刻感受到巴赫创作音乐时高密度、高立体的创作思想。这一凝聚了巴赫高度智慧与深邃思想的作品,为后人无论是从事音乐创作、音乐表演还是音乐理论分析等的音乐工作者带来了无穷的启发。