《嵩山太室石阙铭》书法艺术研究论文

2025-04-27 13:47:20 来源: 作者:xujingjing

摘要:“阙,门观也。”阙作为古代建筑的一种,原指位于宫室入口两侧的门观构造,兼具防御与瞭望功能。高耸的台基之上耸立着楼屋,守卫人员登临其上,环视周遭,因而亦被称作“观”。由于常设置于大门两侧,中央留空以为通道,此空间形态又赋予其“阙”之名,意指空缺之处。随着历史演进,“阙”逐渐演化为天子颁布法令的神圣场所,即所谓“象魏”。《广雅》有云,“象魏,即阙也”,由此彰显了“阙”作为国家权力与天子权威的象征意义。然而,随着时代变迁,阙的原始功能逐渐淡化,转而成为装饰性建筑的典范,广泛应用于宫殿、庙宇、祠堂及陵墓之前,作为

一、《嵩山太室石阙铭》及其相关问题

“阙,门观也。”阙作为古代建筑的一种,原指位于宫室入口两侧的门观构造,兼具防御与瞭望功能。高耸的台基之上耸立着楼屋,守卫人员登临其上,环视周遭,因而亦被称作“观”。由于常设置于大门两侧,中央留空以为通道,此空间形态又赋予其“阙”之名,意指空缺之处。随着历史演进,“阙”逐渐演化为天子颁布法令的神圣场所,即所谓“象魏”。《广雅》有云,“象魏,即阙也”,由此彰显了“阙”作为国家权力与天子权威的象征意义。然而,随着时代变迁,阙的原始功能逐渐淡化,转而成为装饰性建筑的典范,广泛应用于宫殿、庙宇、祠堂及陵墓之前,作为主体建筑的陪衬与美化元素,体现了建筑群整体的庄严与和谐。从建筑材料上看,早期的“阙”多采用砖木结构,而至东汉时期,则出现了完全由石料构筑的“阙”,标志着建筑技艺与材料使用的革新。时至今日,“阙”不仅作为汉代建筑的标志性符号被铭记,更融入了两汉文化的血脉之中,成为解读那个时代社会风貌、建筑艺术及思想信仰的重要窗口。

《嵩山太室石阙铭》,亦称《嵩山泰室神道石阙铭》,简称《太室石阙铭》,乃汉安帝元初五年(公元118年)所立之古迹,坐落于中岳庙(其前身乃太室祠)前之神道之上,现今具体位于河南省登封市东部,太室山黄盖峰之下,中岳庙天中阁前约600米处的中轴线上。此“阙”不仅作为历代中岳庙前导空间的关键构成元素,更承载着深厚的历史价值与文化价值。

《太室石阙铭》被公认为我国现存最为古老的庙宇阙体建筑,它不仅是古代祭祀太室山神活动的直接物质遗存,更是中国古代祭祀礼制建筑体系中不可多得的杰出代表。其存在不仅体现了古代社会山川崇拜的特殊信仰与祭祀仪式的庄严性,也深刻反映了当时建筑艺术、石刻工艺以及宗教的融合发展,对于研究中国古代建筑史、宗教史及文化史具有不可估量的学术价值。

太室阙分为东西两阙,以青灰色块石砌筑,间距6.75米,相对如门,是太室祠的象征性大门。阙身平面呈长方形,上有出檐的四阿顶,为石质仿木结构,东西两阙分别由母阙和子阙组成,各通高3.96米、长2.13米、厚0.7米,子阙比母阙低1.31米。

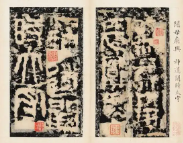

《太室石阙铭》刻于太室阙西阙南北两面,分为前铭与后铭,前铭位于北面,隶书,共27列,每列9至10字不等,尚可辨识者180余字。后铭位于南面,刻文篆中带隶,40余列,每列约9字,字多不可辨。两铭间额刻阳文篆书“中岳太室阳城崇高阙”。因后铭几已不能读,本文主要探讨前铭。

二、前人对《太室石阙铭》书法风格的评述

关于《太室石阙铭》的书法艺术,清代何绍基、王澍、王昶、翁方纲、张裕钊对其均有评述,清何绍基评价《太室石阙铭》曰:“瘦劲似吉金,东京碑中自有此一派,最为高古。”这种评价不仅仅是对《太室石阙铭》外在形式的描述,更是对其内在精神气质的肯定。“瘦劲似吉金”反映了何绍基对《太室石阙铭》所蕴含的历史文化底蕴和艺术价值的深刻认识。古代青铜礼器是权力和地位的象征,而能够与之相提并论的石刻作品,无疑也具备了非凡的艺术价值,其在笔画上追求瘦硬而不失力度,给人以强烈的视觉冲击力和精神感染力。另有王昶在《金石萃编》中提道:“(《太室石阙》)铭与题辞文既简致,字体复毫发不失古意。”张裕钊道:“隶书以与篆籀近者为最上,以后世日变而日远,于古深厚之气亡矣,乃此碑在汉隶中故应为上佼也。”以上论述都提到《太室石阙铭》的“古意”,这是对《太室石阙铭》总体风格的评价。

在隶书的发展过程中,那些与篆籀风格相近的隶书作品往往被视为最高水平的代表,此碑用笔、结体及章法特点所展现出的古朴、深厚之气,使之被赋予了较高的艺术评价。此碑所体现的篆籀古意与汉代本身尊崇古文化的现象息息相关。汉代的崇古行为表现为尊崇秦及秦以前的典籍、文字、礼仪等,西汉专设机构研究“古文经学”,根据许慎《说文解字叙》中记述,秦时文字有“八体”,大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书,西汉王朝沿用了这八体并作为选拔考核人才的内容,这就意味着在当时的社会政治文化生活中,篆书的识读与书写被放在重要位置,深受官员文人的重视。在此背景之下,一部分碑碣的书法风格受到崇古思想的影响,虽用隶书写就,笔法、字形等方面相似于篆,此碑之古意概来源于此。

三、《太室石阙铭》书法艺术特征—高古深厚

《太室石阙铭》在整体上追求古雅稚拙之气,前人评价可将其风格总结为“高古深厚”。下面将从用笔、结体、章法等方面分析此碑“高古深厚”之所在。

从笔法上看,《太室石阙铭》笔法运用可概括为方圆有致,笔画劲挺。此碑刻于汉元帝元初五年,与东汉末期的碑刻相比,此碑起笔处有多数圆笔,几乎不见明显方笔,且线条质感瘦硬,有篆书遗意。尤其对横画的塑造显得刚劲有力,不太注重对收尾处波挑的处理,如“惟”“君”“春”“云”“莫”“寸”“宣”等字的长横画,笔画平直,劲挺匀细,几乎没有程式化的波磔笔画,不似东汉末年碑刻的隶书笔画写法,带有圆融而含蓄的篆书意味,显得古拙之气深厚。这说明书写者的创作意识还是非常独特的,并没有被当时书坛流行的隶书那种“蚕头燕尾”笔意所笼罩,而试图把传统的篆书笔意和当时较为典型的隶书结体进行有机的结合。从碑版反映出来的实际效果看,这种结合也是基本成功的。王昶《金石萃编》云:“(《太室阙》)铭与题辞文既简致,字体复毫发不失古意。”值得注意的是,此碑还有一独特之处在于捺画。“春”“起”“流”“不”“奉”“祀”等字的捺画使用双勾“波法”—只刻画边廓线,中间留白的捺笔。清王澍在《虚舟题跋》中提道:“此碑每作波法皆双勾,尤汉碑所仅见者,不可不详识之也。”王澍将此双勾波法认为是汉碑中独一无二的,但在《栾镇村画像石题记》(公元83年)中也出现大量类似双勾波画。丛文俊在其《篆隶书基础教程》中推测,《太室石阙铭》中双勾波画的出现是刻工所为,并非书者没有写全,只是在当时隶书的标准化及美化意义尚未普及和深入人心,刻工在刊刻时并不认为此碑与寻常书写有任何不同,故为了节省时间而作此双勾波法以达书家捺画之意。

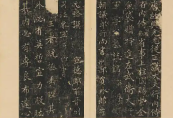

从结字上看,《太室石阙铭》的处理可以概括为随形而异,长扁不一。从铭文单字上看,结体方面显然已经体现成熟期隶书的一些共同特征:字体大小相对统一,左规右矩,法度森严,大多方整、稳重、敦厚,翁方纲《两汉金石记》曾记录:“嵩山三阙,惟太室阙字差小,前铭,后系官名,各以一圈标界於首,亦金石文所罕见也。”《太室石阙铭》各字体积相似,笔画粗细相对均匀,尤其如“临”“阳”“时”“副”“监”等字,字形方扁,注重横式,整体呈现出工稳之态,为标准的汉隶字形,笔画匀密。在“润”“朝”“庶”“所”等字中故意缩短纵向笔画,使字态呈现出敦厚的特点,削弱纵向笔画带来的细弱与不平衡之感,给人以沉稳庄重、朴实无华的稚拙美。但此碑没有走入程式化僵局,不追求字字均衡,其间有顺乎自然的长形结构字,如“惟”“亭”等字,与隶书笔画间距较密不同,结体更靠近篆书形态,字态顺笔势呈现自然的长形,笔画舒展,字形瘦高挺健。另如“起”“天”“流”“不”“祀”“后”“阳”等字则是突出其重要笔画顺势显得字形偏长,各字因其自身特点呈现出不同形态,结体极尽疏密、斜正、开合之趣。此处理方式类似于秦篆《峄山碑》中的一些字,故意拉长笔画使字势达到一种险崛之感,防止全碑字势过于平稳而走向僵硬。张裕钊言:“隶书以与篆籀近者为最上,以后世日变而日远,于古深厚之气亡矣,乃此碑在汉隶中故应为上佼也。”张的评价也特别指出《太室石阙铭》“近篆籀”的高古之气。通观全碑虽以平正为主,但平正中亦有变化,其中或方或长或扁的造型丰富了此碑的结字规律,避免了千篇一律,使整幅作品寓动于静,富于变化,生动活泼,生机盎然。

从章法上看,《太室石阙铭》的特点是有列无行,外紧内松。全碑共27列,列间由纵向线界开,每列9至10字不等,整碑分布呈现为宽扁长方态。从整体上看,此碑笔画轻重均匀、较为统一,与秦篆碑刻线条有相似之处,带有强烈的瘦硬有力之感,隶中带篆,因而有何绍基“瘦劲似吉金”之评价。但过于均匀的线条容易导致整体过于死板,而一味地使用瘦硬笔画会使得整个碑版显得单薄无质感。在此情况下,创作者使用或大或小或扁或方或长的结字造型,或疏或密的布局,为整体章法增添了巧妙丰富的变化。通观此碑可以发现其章法纵成列而横不成行,虽碑刻有纵向界栏,但相邻字上下空间的处理使得全碑有一定秩序性却不死板、程式化。如第五列“肃”与其下面的“敬”,第七列“後”与其下面的“贤”,第十五列“河”和其下面的“东”等,通过大小对比及长短变化丰富了整体章法,使之更为灵动多变。再如第三列中下部的“起”字,故意拖长捺画使得与下字之间有较大块留白,且刻工选择以简略的双勾法刊刻此笔画,更增强了这种设计效果,为整片匀密的线条之间留出“气孔”,防止出现呆板、不透气之感。观察整个碑版可以发现,全碑外侧字势格外紧凑沉稳,排列方整严密,右侧第一列各字间间距较小,第一行与最后一行字态宽博,左右间距紧密,使得整个碑版外侧边界有严密之感。而中间部分尤其第十列附近,字势活动比较明显。如第七列“刻”“石”“纪”三字间均出现一字左右的空白,为了使此空白不至于过于突兀,左侧相邻即第八列的“傳”“後”二字均出现了故意拉长右侧笔画,穿插进右侧空白处以作填补的现象,营造出视觉干扰效果,使左侧笔画较密的字产生向右侧留白处流动之势,巧妙达到寓动于静的平衡。再如第九列的“陽”字势左重右轻,而左侧相邻的“傳”字则右重左轻,形成一定的空隙,使得章法从整体上来看达到一种外侧密不透风、中心疏可走马之感,可谓稳中求变,严谨而不失灵动。

四、结语

本文结合《太室石阙铭》前人评价中的“高古深厚”之特点,分析了其笔法运用方圆有致、瘦硬劲挺,结字处理随形而异、长扁不一,章法特点有列无行、外紧内松的特征,字体方整沉稳的隶书特点与融于其中的篆籀之气,具有极高的书法艺术研究价值。