隐忧与思危 —— 《清明上河图》中的社会安全问题论文

2025-04-25 14:39:54 来源: 作者:xuling

摘要:中国传世名画是中华优秀传统文化深沉的力量积淀,《清明上河图》作为中华文化艺术的重要瑰宝,其丰富的生活图像成为了北宋社会的“百科全书”。

《清明上河图》是北宋张择端的神作,展示了北宋都城汴京的城市面貌和人们的社会生活,是中国十大传世名画之一。中国传世名画是中华优秀传统文化深沉的力量积淀,《清明上河图》作为中华文化艺术的重要瑰宝,其丰富的生活图像成为了北宋社会的“百科全书”。

结合张显运教授的研究成果《近三十年来<清明上河图>海外研究综述》,笔者关注到两本关于《清》学的专著,一是2003年日本城西国际大学伊原弘教授的《清明上河图与徽宗时代——光辉的残照》;二是2012年加拿大英属哥伦比亚大学美术史系教授曹星原的《同舟共济:<清明上河图>与北宋社会的冲突妥协》。前者采用图像学的研究方式、吸收社会史的研究成果进行画卷分析,获取宋朝社会形态的基本信息;后者对《清明上河图》的内容、绘画风格、成画时间及其原因等进行了全方位解读,揭示了北宋京城的市肆与河市生活,此外作者认为此画传达出的是与百姓同舟共济的精神和“上善若水”的帝王治世之道。

对《清明上河图》的讨论,国内专家学者多集中在以下三个方面。第一,时节问题,艺术史家郑振铎(认为是清明节当天,即春季)、“汴史专家”孔宪易(认为是秋季)、作家邹身城(认为此处的“清明”并非节令)观点不一。第二,“清明”的含义,孔宪易认为是“清明坊”,史树青认为是“政治上的太平和清明”之意,郑振铎和徐邦达认为是“清明节”。第三,随着数字化时代的到来,新媒介的出现给传统绘画的传播带来了无限可能,2007年台北故宫博物院用三台投影仪将其珍藏的清院本《清明上河图》投映至宣纸上,2010年上海世博会中国馆展出“会动的清明上河图”,2015年搜狐新闻移动工坊团队制作了“网络版《清明上河图》”,介绍了《清明上河图》的精彩细节和危机显现。部分数字展品吸引了湖北大学李琼、湖北工业大学张爱华等人的研究。近年来,随着修复水平和技术手段的不断发展,国内专家学者开始从《清明上河图》的种种细节中,辅以历史文献资料解读宋朝的经济、政治、社会、文化方面的内容,如2015年故宫博物院余辉主任在《隐忧与曲谏——<清明上河图>解码录》中提出《清明上河图》揭示了一系列社会问题,凸现了北宋后期日益严重的社会危机。

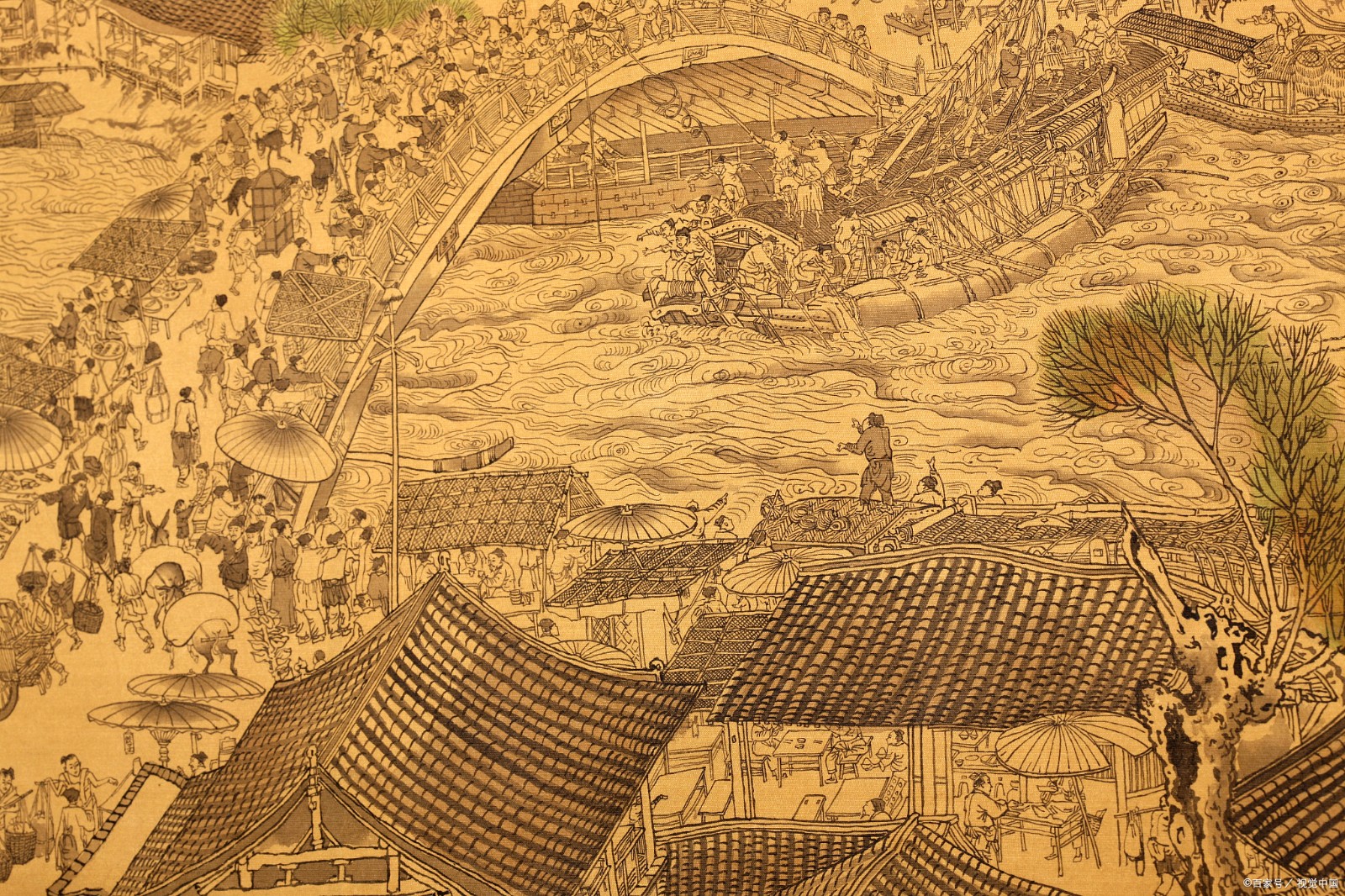

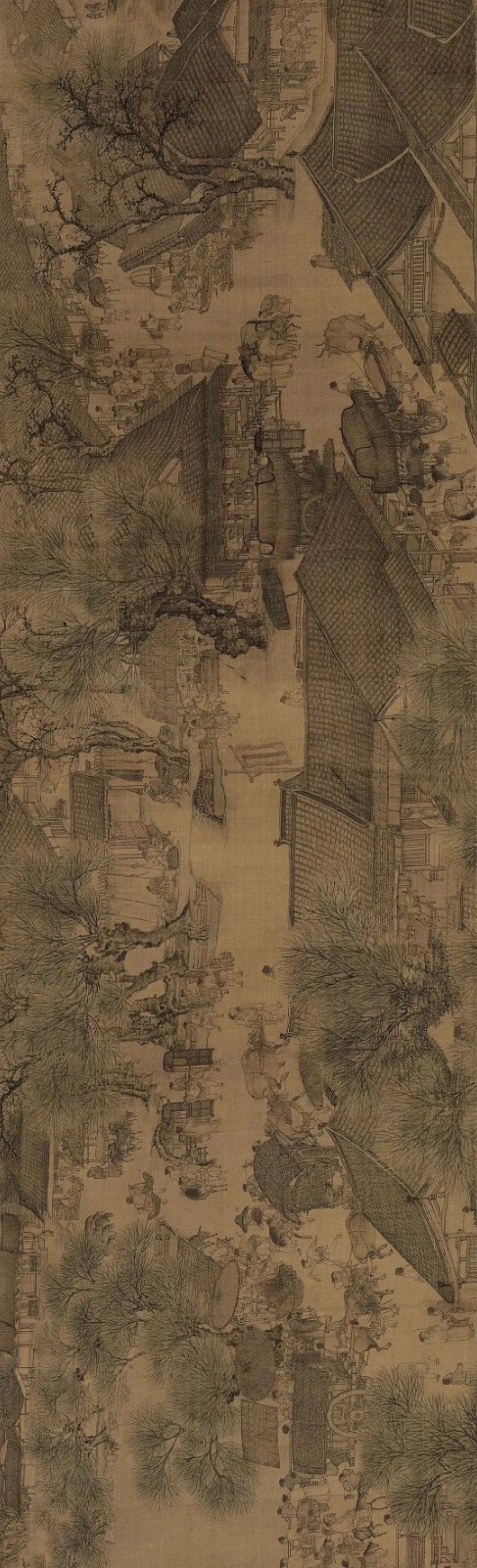

安全与危机。张择端的良苦用心。《清明上河图》记录了北宋都城汴京的城市面貌和人们的社会生活。该画幅可分为三个部分,每个部分皆有一个中心故事情节。第一部分是从郊外到汴河边,主要场景和情节包括:郊外爷孙运炭、小桥流水农家,官人郊游归来、望火楼下酒馆等,中心部位是“路中惊马脱缰客店驴惊众望”;第二部分是虹桥及周边,扣人心弦的主要事件有纤夫逆流拉船、桥下客船抢险、桥上狭路相逢、商铺严重侵街等,焦点则是虹桥下面的河里(整个画幅的中心部分),即“桥上桥下险情”;第三部分是市区街道,有平桥观赏游鱼、彩楼宾客满座、开封城不设防、重税分歧纠纷等现象,值得特别关注的还有“党争渎文悲剧”,这是该画幅第二处涉及的残酷历史事件(第一处是两头毛驴拉着覆盖大字屏风的车)。由此可见,张择端画笔下的《清明上河图》不仅有繁华的街景和热闹的商贸,更有重重危机和社会矛盾。余辉在《隐忧与曲谏——<清明上河图>解码录》中有专章分析《清》卷的绘制时代:该画种种线索的时间指向是宋徽宗崇宁年间(1102年—1106年)中后期,张择端描绘的种种情况,蕴含着画家深藏内心的隐忧,他别出心裁地以曲谏的方式劝诫宋徽宗关注社会危机,实属用心良苦。

隐忧:选择“刻意的回避”。《清明上河图》的作者张择端,成长于现在的山东诸城,自小受到诸城博大深厚历史积淀的浸润。随着求学的深入,他对时事和社会的关注、剖析、评判愈发精准,在刻画物候特征、汴京街景和社会情况时,他权衡和巧思,选择了“刻意的回避”。

余辉在《隐忧与曲谏——<清明上河图>解码录》中多次下定论:该图所绘系开封实情而非实景、实地。原因在于作者采用了模拟卫星航拍地面制图的方式,“俯瞰”画中的城市结构,发现与宋元开封地图中的任何一个区域竟无相近之处。其创作原理是艺术性地概括和提炼了开封城内外具有代表性的事物,也就是我们经常所说的“艺术加工”。

季节的特殊化处理。《清明上河图》中人物穿戴各异,文人、老人、妇人及孩童穿戴严实(仔细观察,画面中绝大多数人物所着衣物为长袖长裤,有的甚至穿了多件衣服),脚夫、车夫、轿夫、苦力则衣着单薄,几乎是夏装,更有甚者赤膊。

画面出现踏青归来的队伍(轿子上插有柳条)、绘有与清明节祭拜相关的纸马店铺(王家纸马、卖冥器的店)、平桥观赏游鱼皆指向清明时节;闲置的石磙指向春夏之间;象征秋季的“新酒”在街头店铺的宣传中显眼可见(如十千脚店)……在同一画幅中,同时出现春、夏、秋多个季节,我们可以判断这基本不符合常理。结合前文对画家的生平所述,这并非张择端客观疏漏所致,而更可能是其主观选择,季节混杂,或许可起到混淆视听的作用。

地点的隐蔽化处理。回避桥名:在宋代,人们会在桥的两头建个小牌坊,牌坊上面写上桥的名字,但纵观画中的桥梁,并没有标注出来。回避城门:图中有一处地标性的建筑物,作者有意回避实名,只在城门上的牌匾写着“□□门”,“门”字清晰可见,为楷体书写,其余部分以建筑物的檐壁巧妙遮挡。这与作者清晰刻画的店铺招牌、酒旗上的文字形成鲜明的对比。

如果我们假设《清明上河图》描绘的是实景、实地,在胡人和驼队可以自由进出不设防城门的条件下,会否增添国防上的风险呢?当然,我们这里的假设也许存在着一种以当代人的思维推理古代情形的嫌疑,但这种假设也有一定道理,试想其他流传到民间的画作,也许存在这种可能。

思危:关注“细节的安全”。张择端的《清明上河图》是一幅画谏,他希望通过描绘社会弊病,劝诫当朝皇帝及能接触到此画的官员等人员留意社会安全问题,由此他精心琢磨各种“细节”。

城市空间安全。由于汴京城市空间地位的提升,人口迅速增长,商品经济的发展,唐朝坊市制度被取消,宋朝的“侵街”现象愈发严重。张晓鹏、申建红、郑钧、包志毅在《<清明上河图>中的城市空间格局研究》一文中指出,《清明上河图》中的街市空间是趋向于带状的,以街道为基础,两侧筑以建筑形成街市,商业建筑与居住建筑相混合。图中的孙羊店是整幅画幅中占地面积最大的商业建筑,店面招牌突出,正店大酒楼上立着两层楼高的迎宾欢门,上面挂满璎珞、彩球;十千脚店所处地段是黄金地段,位于汴桥边,也有彩楼欢门,甚至还向外悬挂酒旗。商业建筑面积无节制无规划的“扩大”,势必影响到居住用地、公共用地及其他用地,比如城内外商店搭建棚子、遮阳伞、广告牌就侵占了城市的公共空间。汴桥上也难以幸免,各种临时搭建的摊档数不胜数,造成了道路拥挤、消防隐患严重的后果。在画面中有唯一一处望火楼,但是楼上摆着供休闲用的桌椅,楼中空无一人,就连传报火警的马匹也不知去向,望火楼下的兵营式平房也皆改为饭馆,一旦出现火灾后果将不堪设想,另外在《清明上河图》中沿边的场地,均未发现消防设施或救助的工作人员。

国防军事安全。在《清明上河图》中,有近80只动物。然而,市井常见的马却非常少,仅寥寥几处可见,一是踏春归来的队伍中,官员坐于马上;二是受惊的马匹往前冲,吓到前方的人们和驴;三是汴桥上骑马的官员与坐轿的文官互不相让;四是在驿站中白马躺在地上休息;五是街道上飞奔着要去正店载酒的四拉马车;六是骑马的文人与扇面避之的另一位文人……羊也几乎没有,仅在“孙羊店”中可见,屋檐上挂着“斤六十足”,价格不菲。马是必不可少的交通工具,羊皮则用来制作营帐和军服。这两种战争中极为重要战备物资的缺乏揭露了当时军事力量储备的不足。

望火台除了消防功能,还具备军事及巡逻眺望功能,画中的望火楼已不具备这些功能。画中唯一的城门虚不设防,城墙上下并无朝廷官兵,仅有一个更夫;城墙并没有任何城防;城内城外没有重兵把守,任何人皆可自由进出,画家在此处特意细致刻画骆驼队与胡人在城门内外的样子,其目的在于说明国家安全令人堪忧。

画幅中有几处表现宋朝官员士兵松懈懒散的精神面貌。一是踏春归来的高官外出打猎违反禁令;二是私粮抢滩竟无人监管,粮食卸下后均运往私仓;三是望火楼上、重要城门处无人巡视、无人把守;四是汴桥上官员狭路相逢互不相让,道路交通拥堵无人疏通,桥下撞船危机将至也无官方介入;五是在递铺门口有一群兵卒,他们携带着公文箱,分别坐在门口两侧,看起来很是疲惫。加之泛滥的酒患,御林军士卒饮酒后正在拉弓试弦、坐着马车上运送美酒的士兵飞驰前行,丝毫没有减速。

政治局势安全。《清明上河图》中出现的书法主要有四种载体:店铺招牌广告、建筑名称、苫布、屏风。《清明上河图》中绘有多处店铺招牌及广告文字,由于店铺广告和建筑名称实用性强,其书法字体端正,大多使用的是楷体,笔画平直和清晰;《清明上河图》中有三处绘有书法屏风的场景,分别为税务所官员身后的草书屏风、“久住王员外家”读书人身后放置的行书屏风、官员宅中的楷书屏风;《清明上河图》中有两处草书苫布,分别在粮船码头附近和城门口外,这是党派之争导致的现象。党派之争波及渎文和社会平和。文化艺术作品被有意识地焚毁;文人间非正常的人际关系也使政治与生活变得无比“微妙”;国家政策朝令夕改,臣民无所适从。

贫富悬殊现象极为严重,《清明上河图》在流民乞丐的刻画上尤为突出。望火楼下酒家那个流民担夫,他饥渴难耐,但是搜遍了全身也没有找到一文钱;“神课”“看命”“决疑”卜卦摊贩旁边一老柳树下,有一位衣服破烂、面容憔悴的老者,看似乞丐或闲汉;城门口的残疾人在乞讨着,这些底层的人民生活非常艰苦,也为政局的稳定带来极大的安全隐患。

一方面,对于一些敏感问题,张择端采用特殊化、隐蔽化等“刻意回避”的艺术加工手法进行处理,以减少国防风险。另一方面,对于一些社会痼疾和隐患,张择端则致力于精心描绘各种“细节”:道路管理混乱、公共服务鲜少、应急措施缺乏、城门虚不设防、官员矛盾重重、贫富差距严重,这些都是社会危机的集中体现,作者内心的隐忧,以别出心裁、曲谏的方式劝诫当局者直视问题。

国家意识和民族意识在内忧外患下,政局朝不保夕,以图讽喻是士人救世的一大途径,《清明上河图》的作者张择端就采用了这种方法。画面开始,品阶在三品以上的外放官员,其仆人担着狩猎捕获的野鸡,这是明目张胆地违反禁令,不禁令人唏嘘;但在画卷的结尾,张择端又给予观者期待,他接连问了三个问题:问病、问命和问道,分别表达自己希望医治“酒病”的美好愿望、获得指点前路方向的迷津以及传达家国社会得以太平安康的心声。