音乐种子,播撒仁心,鼓舞民族——黄友棣抗战歌曲的音乐诠释论文

2025-04-25 14:30:44 来源: 作者:xuling

摘要:十四年抗战,民众过着颠沛流离的艰苦岁月。人们需要思想的复兴,需要抗战的信念,在这期间音乐家们试图以音乐为武器,尽自己的一份力量,黄友棣便是其中一位。在历史长河中,黄友棣为我国音乐教育、音乐创作作出了重大贡献。

十四年抗战,民众过着颠沛流离的艰苦岁月。人们需要思想的复兴,需要抗战的信念,在这期间音乐家们试图以音乐为武器,尽自己的一份力量,黄友棣便是其中一位。在历史长河中,黄友棣为我国音乐教育、音乐创作作出了重大贡献。他的创作情系着祖国与人民,那些来自他生命点滴的乐章,每一章都是描绘他音乐人生的时代灿烂光影。他不停创作,让包含他生命内容的音乐得以留存、延展,在世人传唱中焕发生命之花。

音乐人生之歌

黄友棣先生的一生似乎从出生开始便与时代紧系,命运或许注定、或许无法掌控,他依然向着心中的阳光前进,即使是童年颠沛流离的生活;即使是午夜苦读时的激烈枪声;即使是抗战时期的流离失所,都不畏困境,向未知的命运燃烧音乐热情,坚毅、沉着、智慧前行。

1912年(民国元年),黄友棣出生于广东省肇庆府高要县。七岁就读父亲和乡绅创设的“启颖初级国民小学”。母亲林浣薇女士,出身书香世家,母亲有许多床头书。她常为先生讲述许多小故事,日后,都成了先生文学经验的活水源头和生命故事的滥觞。十一岁时,粤桂军阀争战,家中房屋被毁,不得已投靠亲戚家中,而后留于广州求学,插班就读于广东省立高等师范附属小学,1925年考入附属中学,然后直升大学教育系。1945年,抗战结束,他重返广州,依然执教于中山大学师范学院。1949年迁居香港,先后于明德中学、大同中学与珠海书院任教。1955年获得英国皇家音乐学院小提琴学位(L.R.S.M)。1957年,远赴意大利进修学习音乐,于曼德艺术学院作曲系深造6年,获得作曲文凭(M.C.M.A.R)。1963年回香港后,他致力于音乐教育、音乐创作。为推广音乐普及运动,他不收取任何音乐版权费用。1987年,从珠海书院退休后迁居于台湾高雄。接受高雄市政府依托,访问8个音乐团体交流。1994年,获“行政院”文建会颁赠代表最高荣誉的文化奖。2010年7月于高雄逝世。

从广州到香港,从意大利到巴黎等地,从香港到高雄,他永远在音乐中前行。

音乐创作之旅

黄友棣一生创作乐曲超两千多首。他一生奉行“大乐必易”的音乐哲学思想。他的音乐创作可分为四个阶段分期归整。

大学毕业至抗战时期(1934年—1949年),这个时期的他投身于抗日救亡运动,从事抗日歌咏活动及音乐教育教学工作。在基层参与音乐教育,接触大众,创作技巧从实践中寻找方向。在此期间,常为各学校作校歌、生活歌,多选取唐诗宋词来作独唱歌曲,在诗词文字律动当中寻找音乐灵感。因为物质条件缺乏,其间所作多数是无伴奏的合唱,用人声代替钢琴和弦,代表作有《归不得故乡》《杜鹃花》《木兰辞》《我家在广州》《石榴花顶上的石榴花》等。其中,由女学生方芜军作词的混声四部合唱《杜鹃花》最为经典,是一首富有诗情画意的抗战浪漫曲。《归不得故乡》《问莺燕》等描述流亡心声,抗战民族的意识,抒发流离失所思乡情怀。

在香港的八年(1949年—1957年)。保持以往的创作方向,在香港任教的八年,他创作了《黑雾》《当晚霞满天》《秋夕》《寒夜》《我要归故乡》《北风》《红灯》《祖国恋》等。在音乐教育方面,那时一心要为逃难到香港流离失所的年轻人突破音乐难关,老师们办教育,关心中国文化与中国音乐的未来。在诗乐合一的目标上,也希望培养人才,更希望从音乐理念和实践上,为诗乐合一作努力。

旅欧修学的六年(1957年—1963年)。旅欧六年,着力为中国音乐谋以新风貌。创作中西融汇,配合古典和声与现代和声,以建立中国和声的方法。期间主要代表作:大合唱曲有《中华大合唱》《金门颂》《琵琶行》,艺术歌曲有《秋花秋蝶》《陌上花》《离恨》《燕诗》且都改编自唐诗宋词,舞剧有《大禹治水》《黄帝战蚩尤》《采莲女》,另还有部分弦乐独奏与合奏。

由欧返回香港(1964年—1987年)。返回香港后,他继续执教外致力作曲,逐步在艺术作品中将自己的构思及创新形式表现出来,透过精密设计乐曲表现民族特色。和声创作的汇融,服务于创作联篇歌曲(超四十组)与合唱民族组曲。此时代表作有:合唱曲《遗忘》《伟大的中华》《迎春三部曲》《思亲曲》《佳节颂》《岁寒三友》等;所编民歌组曲为数颇多,常被演唱的有:《凤阳歌舞》《弥渡山歌》《蒙古牧歌》《锦城花絮》等。他将“寓诗于乐”的构思,应用于乐曲创作,如以钢琴独奏配以女高音朗诵与合唱的音诗《琵琶行》《听董大弹胡笳弄》,和以韦瀚章的诗作及黄自的主题所作钢琴与小提琴的演绎曲《四时渔家乐》。长笛与朗诵,以钢琴伴奏的《夜怨》;以及由四件乐器辅奏的独唱组曲《爱物天心》等。

音乐作品之魂

黄友棣曾在所发表的文章中说“在这寂静的黄昏,我独自走出古镇城外,沿着护城壕边,漫步前行,盼能更冷静地想出更有效的爱国宣传办法。”“这条护城壕中,涨满了黑色的流水,水面上浮满了各种各样的垃圾,空气中弥漫着一股轻微的恶臭。乍看来,这似是一潭死水;然而潮退潮长,浮在水面的青萍、水藻,以及许多破烂杂物,仍能慢慢移动,显示濠中的水,仍然蕴藏着微弱的生命力。”那时的他,29岁,大学毕业后便致力于音乐教育,一首《杜鹃花》传遍全国。他以音乐为武器,扛起抗战宣传的时代重任。他的抗战歌曲创作,有极强的艺术性,音乐由内而外的表达,深入人心。

《杜鹃花》于1941年创作,这首由当时女大学生方芜军作词的合唱曲,是一首富有诗情画意的抗战浪漫曲。歌曲描述了抗战时期相恋的男女,姑娘盼望以杜鹃花迎接胜仗归来的情郎,表达小人物的家国情怀。

全曲以活泼欢快的情绪表情呈现,简单且流畅的旋律给人以一股清流。F大调贯穿全曲,音乐材料简单,主题明确,让人朗朗上口,以歌词韵律为基础,旋律整体走向以歌词表达为主。虽是抗战主题,但在演唱上更注重于轻快的音色技巧,小附点于四十六节奏型的句尾让整体语气更加俏皮点缀。全曲从歌词上可分为四个变化重复乐段与一个主题再现乐段:

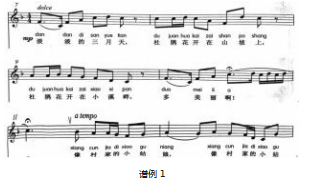

一段(谱例1)“淡淡的三月天,杜鹃花开在山坡上,杜鹃花开在小溪畔;多美丽啊!像村家的小姑娘”。以三月杜鹃花开的景观描写为主题,表现花开时节,春天生机勃勃的美感。旋律走向多以大跳音程呈现轻巧欢乐的音乐表情,此时在演唱上需要注意音符休止的干净整洁,大跳时声音的统一,咬字的轻巧与准确,能够符合明亮的音色立体感。

二段与三段(谱例2)“去年,村家小姑娘……和情郎唱支山歌……”“今年,村家小姑娘,走向小溪畔……记起了战场上的情郎”。姑娘回忆去年与情郎的点滴,思绪回到今年,情郎奔赴战场未归。这两段旋律表达形式相同,但情绪与音色都需要做出对比,相比于去年与情郎在一起的快乐情绪,再想起情郎在战场上的心情沉重,结束时尾音拉宽,情感沉思。

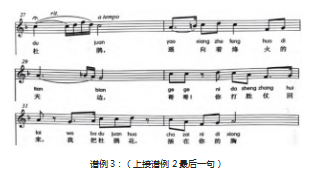

四段(谱例3)“摘下一枝鲜红的杜鹃,遥向着烽火的天边,哥哥!你打胜仗回来……”这段演唱是盼望的也是坚定的。旋律依然保持主题轻快的旋律走向及情绪,利用简单的休止停顿使旋律有声断情坚之感,旨在坚定姑娘虽情深但相信期盼情郎保家卫国定能打胜仗归来。

五段(同谱例1)“淡淡的三月天……”最后一段,以变化重复再现主题旋律的形式以主音结束全曲。全曲的最高点结束全曲,更像是一种宣泄与期望,一种开放的,明亮的结束,以振奋人心。

黄友棣关于抗战类型的歌曲创作,占其整个音乐生涯的启示部分,我们无法一一赘述,只能以小见大从中汲取音乐养分。《归不得故乡》《问莺燕》,这两首同样是抗战主题的优秀作品,与《杜鹃花》不同的是,这两首主要表达了思乡之情。利用青年男女的人物形象表达儿女私情与家国情怀的《杜鹃花》;利用黄莺、燕子寄托思乡之情的《问莺燕》;《归不得故乡》中的渴望,渴望战争的胜利、渴望家人的团聚等。这种从各种类型人物、事物身上所表达、隐喻的情感仿佛是一种力量,一种无形的力量,像细胞刻在人们身体里;像血液流在人们的身体里,形成意识动力,鼓舞着人们。

黄友棣先生一生的音乐成就是辉煌的,在中国音乐史上不止有一席之地,更是中国音乐历史上的一块宝玉。一个时期的音乐,记录着一个时期的时代旋律。对黄友棣先生抗战歌曲的研究,像是一场时空对话,与这名时代伟大音乐家的对话;与那时群众的对话。现代的我们,生活在这个由先辈抗争来的和平年代,这样的音乐同样鼓舞着我们,不忘初心、牢记使命、奋勇向前、创造属于我们每一个人的时代印记。