人工智能视域下大学生思想政治教育创新路径研究论文

2025-04-19 16:09:06 来源: 作者:xuling

摘要:在数字化、网络化和信息化技术浪潮推动下,数据教育、智能教育等新型教学模式应运而生,为教育创新发展提供了有力支撑和引导,推动了大学生思想政治教育从传统经验驱动模式向数据驱动模式的转变。

摘要:在数字化、网络化和信息化技术浪潮推动下,数据教育、智能教育等新型教学模式应运而生,为教育创新发展提供了有力支撑和引导,推动了大学生思想政治教育从传统经验驱动模式向数据驱动模式的转变。然而,在价值、技术和操作层面,亦存在一定的局限性。鉴于此,高等院校应创新打造数据思政、实时思政、精准思政、沉浸思政、全员思政的教育体系,以全面提升大学生思想政治教育的吸引力和亲和力,增强其针对性和实效性。

关键词:人工智能;大学生;思想政治教育;创新

思想政治工作是我党的重大政治优势与战略工具。推动思想政治工作传统优势与信息技术的深度融合,应厘清人工智能助力大学生思政教育变革的技术逻辑,必须充分利用人工智能全面、精准、即时技术赋能优势,将人工智能与大学生思想政治教育紧密结合,正视并解决二者融合过程中的问题。新时代背景下,人工智能为大学生思想政治教育创新发展提供了良好机遇与条件,人工智能与教育融合具有必然性,必须做到因事而化、因时而进、因势而新,为大学生思想政治教育注入新动力,成为思想政治教育领域创新发展的核心驱动力。人工智能可重构大学生思想政治教育生态,深刻影响教育方式、教育目标与教育价值观,对于激发学生求实创新、成才成长,以及为教育现代化提供坚实支持具有重要意义。[1]

一、人工智能的赋能优势

(一)个性化教学内容

人工智能可拓展教育网络载体,强化教育主体能力,实现“精准滴灌”和“按需供给”,提高学习效果。通过设计开发智能化学习工具和应用,提供个性化学习支持,如在线平台、虚拟实验室,实现跟踪可视化、采集全面化、检测智能化,量身定制学习计划和资源,满足不同需求,调适重构一种基于即时媒介工具的、新型的教学关系,为教育施策提供科学支撑,提高学习效果。[2]

(二)教师辅助和自主学习

教师利用人工智能工具为思想政治教育提供了更多的联动契机,师生关系更平等,有助于提高教学效率,学生通过自主学习培养独立思考。人工智能打破时空限制,依托沉浸式、交互式智能授课情境,促进交流与合作。通过引入虚拟实境等技术,创造互动趣味教学,形成一个跨界育人场景,提升对学生的吸引力和亲和力。此外,人工智能通过教师辅助和自主学习,提供学习方案和学习支持,时空拓展更无限,极大提升教学效率和自主学习能力。[3]

(三)智能检测和评估

人工智能应用大数据和模式识别技术,为思政教育提供了全新的可能性,教师可实时掌握学情和行为模式,提高教育管理精度。通过对学习过程和成果的实时监测分析,做好针对个别的研究与分析,提供科学的学习计划和支持,及时给予引导和教育。在生成式人工智能的驱动下,通过智能化考核评价系统,积极运用大数据、云计算等新兴技术手段,提供全面即时反馈和评估,帮助学生了解学习情况,调整学习策略。智能化评估工具和算法还可实时监测学生答题和学习进展,自动调整教学难度,提升思想政治教育情景的亲和性,有助于因事制宜精准施教,帮助学生高效掌握知识。[4]

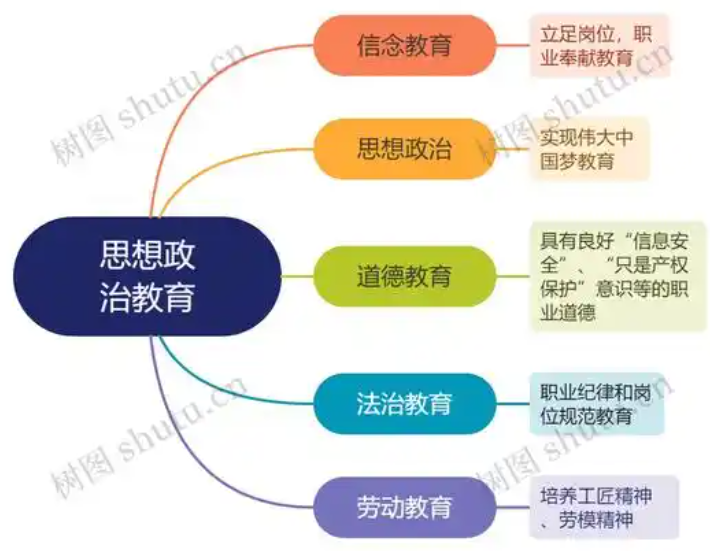

二、新时代大学生思想政治教育变革的目标取向

(一)以正确的意识形态为指引

政治性是思想政治教育的根本属性,需要高校全面准确把握教育对象情况,警惕在基本理念上偏离政治本质,着眼于思想性,落脚于教育性,从而有效开展思想政治教育,保证人工智能的正确育人方向。新时代背景下,高校应顺应人工智能与思政教育融合的趋势,基于人工智能的海量数据,进而匹配相应的思政教育资源,兼顾教学实施和学生的个性化需求,不断增强亲和力、吸引力、感染力,全面、准确、及时获取大学生思想政治教育信息。此外,高校可利用人工智能技术发掘大学生多方面信息,立足于“课程思政”的培育功能,利用人工智能技术推荐相关的学习材料和讨论话题,借助机器学习和数据挖掘算法,有效挖掘信息间关联性,通过精准化的主流价值观引领,为其提供量身定制的思想政治教育方案和资源。[5]

(二)强化对技术逻辑的主导力

人工智能是一种设备和软件系统,借助人工智能技术精准发掘的信息,从中提取规律和模式,深入加工才能转化为教育效能。人工智能技术可高效搜集多模态信息,通过逻辑推理,得出新的结论。但信息复杂,需深入思考分析其内在逻辑性和关联性。教育工作者必须深入探究、辨别真伪,透过现象揭示事物的本质。人工智能时代,教育者应结合传统优势,全面运用AR、VR、人工智能、全息等先进技术,设法填充思想政治教育空白段,将数据资源挖掘与现实生活观察沟通结合起来,突破时间和空间的限制,为学生提供量身定制的教学内容,促进学生的主动学习、探究性学习和合作学习。[6]

(三)精准制订思想政治教育方案

机遇总是与挑战并存。人工智能时代,高校需充分利用智媒体优势的同时,基于人工智能技术特征的工具取向,采取“精准滴灌”式教育宣传手段,精准制订思想政治教育方案。把握大学生群体性与个体性特征,解决普遍性与个性化问题,为大学生成长成才提供更多智力支持。人工智能时代,对于教师而言,需强化主体性反思,保持独立的判断力、主导力,贯穿全过程。在此基础上,精准制订方案需教育者与教育对象深度参与,正视主体间关系,尊重教育对象合理诉求和建议,最大限度利用人工智能技术优势,依托人工智能更精准地开展教育,进行校准、纠偏、完善,发挥教育者主导作用,抢占大学生思想政治教育先机,培养社会所需的高素质人才。

(四)全面评估思想政治教育状况

为了实现人工智能赋能思想政治教育的目标,精准制订方案只是提供可能,认真执行才能转化为育人效果。高校需遵循时代性、方向性、一体化、个性化原则,将“传统优势”同“时代特色”深度融合,避免思政内容枯燥乏味、“南辕北辙”,帮助大学生树立正确的意识形态与价值观念,打造出有深度、有高度、有层次的高校网络育人阵地。为了达到理想的教育成效,高校需成立领导小组,选择合适的教育资源、教育方法,推动数字化思政教育资源建设,注重精准对接、配合、发力。人工智能时代,统筹协调方案的科学制订和严格落实。根据变量发展,灵活动态调整教育内容、载体、场域、情境、方式、时机等,全面把握各环节运行情况及衔接精准度的重要手段,利用人工智能技术动态精准评估,找到短板,打通堵点,畅通内外循环,形成正能量外溢效应,激活全要素育人活力,生成全环节育人合力,将网络这一育人“最大变量”变成“最大增量”,提升大学生思政教育效果。

三、人工智能视域下高校思想政治教育的创新路径

(一)打造“数据思政”,确保人工智能融入正确价值导向

首先,新时代的高校思想政治工作者要拥抱机遇,建设多元化的教育资源和环境,强化对技术逻辑的主导力,开展案例研究和实地考察,积极开展多方合作。应用人工智能时,要树立大数据赋能大学生思想政治教育正确观念,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,开展形式多样的思想政治理论课教学,实现更智能化的互动式实践教学模式。在此基础上,强化使命感和责任感,推动人工智能为思想政治教育服务,充分调动学生自主自觉的参与性。加强制度体系建设,用主流意识形态引导人工智能,将分散的数据信息进行整合和连接,巩固意识形态阵地,实施精确的教育内容供给。[8]其次,树立智能教育理念,升级教学方法主动适应变革,让资源的开发、互动、评估和储存一体化,推进思想政治教育与人工智能融合发展,要坚持人文关怀,实现全程育人,落实立德树人根本任务,让管理实现横向与纵向的交流与交换。最后,大学生思想政治教育要顺应教育发展趋势,始终保持主体清醒,构建智能化资源整合平台。技术开发人员应接受思想政治教育,加强技术使用人员的思想政治教育,重视人的主体性,尊重人的自由和权利,打破思政教育者和管理者之间信息壁垒,强调技术关怀和人文理念的重要性,确保二者有效、深度融合。

(二)打造“精准思政”,使思想政治教育实现无缝衔接

首先,思想政治教育是一门包罗万象的实践活动,教育话语要把握算法推荐技术本质,恪守话语主导导向。人工智能推动思想政治教育发展,需制定法律法规确保人工智能安全应用,制定针对性强的法规,发挥“人机协作”工作模式的优越性。其次,规制人工智能监督管理机制,建立符合人价值和规范的机制,思政教师应参与平台设计研发,加强开发人员监督和引导,增强思政教育资源要素的丰富性,更好地服务于实现人自由全面发展。最后,高校应建立监测预警系统,以保持数据库的动态更新,实现对教育过程做出有效评价、反馈与指导,进一步加强沟通和信息分享,完善智能技术监管体系,强化对人工智能技术的治理,驱动教师智慧教学的优化与完善,营造全校园思政育人氛围。

(三)打造“沉浸思政”,加强思想政治教育的智能驱动发展

人创造环境,同样,环境也创造人。首先,思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,高校应顺应人工智能与思政教育融合的趋势,利用智能辅助系统增强学生与人工智能系统联系,如智能跟踪、智能感知、智能挖掘、智能识别、智能分析等先进技术,满足多样化需求,推动思政教育开展,帮助大学生释疑解惑、化解矛盾,有力回击意识形态领域错误论调,切实做到坚定信念,锤炼品质,成长成才。其次,高校应创建共享平台,强化思想政治教育数据治理体系,凝聚思想政治教育资源合力,推动数字化思政教育资源建设。基于数字技术优势,人工智能共享平台整合思政教育资源,为创新思政教育提供基础。高校加强共享平台建设,凝聚学科资源,加强高校间联系,建立完整数据库,丰富思想政治教育话语内容,激活全要素精准育人活力,推动教育体系的整体性变革。最后,智慧校园构建应考虑加强思政教育者思想意识,加强网络建设,实现全校互联,为师生提供安全的数字化思政教育资源,以促进教育公平和均衡发展。

(四)打造“全员思政”,推动人工智能同思政教育融合发展

首先,高校应以正确的意识形态为指引,要辩证地认识和运用人工智能,坚持思想政治教育本质要求,实现思想政治教育“教、学、践、评、建”协同一体化。研究人工智能赋能思政教育时,采取正确态度,合理应用人工智能到思政教育活动中,发挥人工智能技术的正向赋能。其次,思想政治教育者要形成和谐融洽的师生关系,拓展人工智能的应用维度,弥补人工智能的短板和不足,根据学生特点提供相应的学习内容,在潜移默化中启迪学生思想。最后,思想政治教育者要把控技术与教育的人文张力,打造智能型思政育人队伍。通过重视多方协作互补,有效衔接价值实现过程。创新让人工智能更有“智慧”,高校需要重塑思想政治教育话语语境,提升思想政治教育话语表达,改善思想政治教育话语交往关系,形成数智共生的思想政治教育内容,协力推动思政教育提质增效。

总而言之,我国正处于深入实施教育数字化战略行动阶段,人工智能将给大学生思想政治教育带来巨大的变革力量,显著提升思想政治教育的针对性、互动性和趣味性,对于大学生思想政治教育而言,认识和把握大学生思想政治教育精准化基本规律的基础上,充分考虑学校、教师、学生和社会等多方面的因素,坚持育人为本与技术赋能相结合,积极面对人工智能赋能带来的风险和挑战,以正确的意识形态为指引,打造智能型思政育人队伍。通过变革教育主体、教育客体、教育介体、教育环境,使思想政治教育超越地域局限、实现无缝衔接、达到供需平衡、汇聚更多资源、聚合更多力量,为大学生成长成才保驾护航。

参考文献:

[1]马昕.生成式人工智能技术对网络意识形态话语权的影响、挑战及其应对[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2024,53(4):170-176.

[2]向继友、吴学琴.ChatGPT类生成式人工智能的意识形态风险及其防控策略[J].江汉论坛,2023,(12):53-59.

[3]徐满、黄瑞雄.高校思想政治教育资源开发利用策略探究[J].学校党建与思想教育,2024,(8):39-41.

[4]丁汉文、聂栾懿.人工智能赋能大学生思想政治教育探析[J].学校党建与思想教育,2024,(8):72-74.

[5]冯琳、倪国良.基于生成式人工智能的思想政治教育数字化转型[J].思想教育研究,2024,(2):46-53.

[6]颜佳华、李睿昊.网络思政、虚拟思政、数字思政、数据思政、智能思政与智慧思政概念及其关系辨析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2024,48(3):103-110.

[7]郑泉.生成式人工智能的知识生产与传播范式变革及应对[J].自然辩证法研究,2024,40(3):74-82.

[8]岳龙.思想政治教育协同创新视域下的高校全员育人体系建构[J].思想教育研究,2022,(8):137-140.