浅谈歌曲《渔光曲》的创作赏析与演唱处理论文

2025-04-19 14:35:04 来源: 作者:xuling

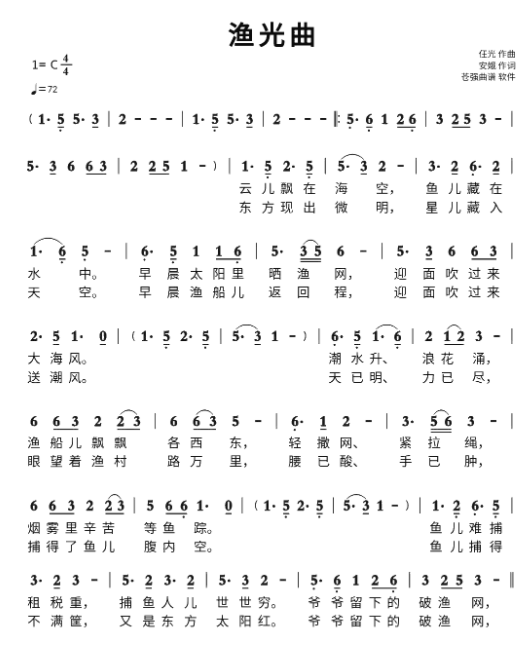

摘要:歌曲《渔光曲》创作于1934年,是同年上映的影片《渔光曲》的主题歌。该曲由安娥作词,任光作曲。朴实无华的歌词搭配上舒缓婉转的旋律形象地描绘出在20世纪初新中国还未成立时,渔民们的悲惨生活。

摘要:歌曲《渔光曲》创作于1934年,是同年上映的影片《渔光曲》的主题歌。该曲由安娥作词,任光作曲。朴实无华的歌词搭配上舒缓婉转的旋律形象地描绘出在20世纪初新中国还未成立时,渔民们的悲惨生活。歌曲与影片的配合,让听众及观众仿佛身临其境地处在那个被压迫被剥削的年代,有着强烈的艺术共鸣。也为音乐爱好者提供了学习和欣赏的绝佳范例。本文将从歌曲的创作背景、音乐风格、创作构思及歌曲的演唱处理方面入手剖析。通过较深层次的分析梳理,从而进一步地了解、感悟作品,以便提升作品的演唱效果,同时为后人的研究做出些许贡献。

关键词:《渔光曲》;创作背景;音乐构思;演唱处理

一、歌曲《渔光曲》概述

歌曲《渔光曲》是同名上映影片的主题曲,影片《渔光曲》主要讲述了东海渔民的悲惨生活,渔民子弟和船王继承人之间的悲欢离合。通过两代人的故事,折射出旧中国底层人民生活的漂泊苦难。导演蔡楚生邀请两位同为“左翼作家联盟”成员的安娥和任光为此片作词作曲。在为影片创作主题曲前期时,任光先谱写了一首《渔光之歌》,但蔡楚生认为《渔光之歌》的旋律与影片悲惨苦难的基调不太吻合,为了让任光更加精准地捕捉到当时渔民们的悲惨生活。二人一同前往长江的入海口吴淞口,观察渔民们捕鱼劳作。根据二人共同体验以及安娥在大连一个渔村的亲身经历才有了现如今这首耳熟能详,深入人心的歌曲。歌曲《渔光曲》深情地唱出了旧社会长年漂泊在海上的穷苦渔民的艰辛劳动生活,真实地反映了渔民们愁苦困顿的心情。

词作者安娥(1905年10月11日—1976年8月18日),原名张式沅,曾用名何平、张菊生,地下工作化名张瑛。安娥出生在河北获鹿的一个书香世家,从小就接受着良好的教育,追求进步思想;1927年还远赴苏联莫斯科中山大学学习。归国后的安娥在上海做地下工作,主要从事进步文艺工作。同时也参与众多优秀的左翼文艺组织,“左翼戏剧家联盟”“苏联之友社”音乐组以及“左翼作家联盟”等。安娥都属于这些左翼文艺组织的早期成员,她也是我国第一位打入国民党特务机关的红色女特务。同时安娥是我国近代优秀的女性歌词作家,我们所耳熟能详的《卖报歌》《打回老家去》,以及我们本篇所探讨的《渔光曲》等名曲的词作者。除了为歌曲作词,诗集《燕赵儿女》,小说《苏联大嫂》都出自安娥之手。

曲作者任光(1900年11月9日—1941年1月13日),毕业于法国里昂大学。曾在法国、中国、南洋一带组织救亡歌咏运动。归国后从事歌曲创作及电影戏剧配乐等工作,主要从事电影歌曲创作。并积极投身抗日救亡,是左翼音乐家重要成员。任光是我国无产阶级音乐运动的先驱者之一,革命音乐家,被誉为“民族的号手”。1932年,任光创作了我国最早的抗日歌曲之一《十九路军》,中国乐器合奏曲《彩云追月》,《渔光曲》《打回老家去》等优秀的声乐作品。

二、歌曲《渔光曲》的作品分析

(一)旋律与节奏

《渔光曲》整首歌曲的旋律含蓄内敛,凄美婉转;节奏方面从容缓慢却又抒情,歌曲格调凄婉悲凉具有强烈的艺术感染力。旋律在每部分有着细微的变化但统一的节奏型稳定。第一乐段旋律平静自然,旋律节奏舒缓摇曳;这一部分中节奏型大体为‘×--×’,此节奏主要突出强调波浪感,折射出渔船出船时在海上颠簸起伏的形象。仿佛透过歌声就能看到一望无际的海边有一艘渔船迎着太阳的升起在海浪中微微颠簸。“一字一音”的创作手法也体现了稳健而又平静的情景。

第二乐段的旋律属于整首歌曲的高潮部分,从第二乐段开头的前4小节旋律中就能感受出来整首歌曲情绪开始逐渐积累爆发。这一乐段的旋律整体起伏较明显,曲调紧凑而稳重。通过旋律刻画出海面上风起浪涌,渔民在波浪中撒网,渔船各奔东西。此外这一部分中结构特征清晰,每8小节可以看成一小段。前4小节强拍上的旋律不断上行,后4小节旋律波动起伏且节奏型都为‘×-××∣×-××∣×-××∣×---∣’仔细观察可发现第二乐段中第四乐句的结尾音同时也是本段的主旋律结束部分(39-40小节),最后两个主旋律音之间做了向下的小三度打造出了一种对生活和命运无奈的结束感与第二乐句(31-32小节)不同的是,第二乐句的结束是向上的小三度。这些都增添了作品的艺术魅力。

第三乐段的整体结构与第一部分非常相似,从主旋律开始的前8小节部分节奏型都为‘×--×’到后8小节的节奏型与第一乐段也依然无变化。旋律方面来说第三乐段的整体旋律偏诙谐悲怆,显得愁苦困顿突出刻画了渔民看不到希望的悲凉以及凄婉的命运。

(二)调式

调式是将几个乐音(一般不超过七个)按照一定的关系(音高关系与稳定性)组合起来,并以某一音为中心的一种组合体系。调式与音乐的力度、节奏、节拍、速度、和声等音乐的表现手法结合起来并与之配合,可以赋予音乐一定的表情素质与不同的风格。

将《渔光曲》的旋律音根据音高关系排列后,可发现这首歌曲没有出现小二度、大七度、三全音这些音程关系,可以判断出这是一首以宫音为主音的五声调式。这种调式没有一般大调式的明朗色彩,在歌曲的意境中也显得压迫和悲凉。反观伴奏部分作曲家则是按照大小调的方式写成,所以大多数情况下,一般还是按照降A大调进行分析处理作品,整曲在降A大调上主旋律部分则无变化音更方便歌曲流传。

(三)曲式结构与歌词

通过上文分析作品旋律时,即可清晰该作品是不带再现的ABC单三部曲式,每段音调略有不同,但节奏统一鲜明,相同的引子以及间奏将三部分联系起来。分析每首歌曲的结构时可以发现,大多数的音乐作品除了通过歌词大意就可以略微明白该作品大致所表达的情绪以及所折射出的现象是什么。音乐本身所涵盖的要素也如同文章一样,都会有起承转合,上下连贯,甚至首尾呼应。而这种逻辑结构在音乐中即为我们所谈的曲式结构。通过引子、乐段间的上下联系,歌词间的逻辑关系从而将音乐内容串联并展示出来,使听众能够实现和作者思想的同步和交流,并被作者感染。作曲家通过对音乐结构的处理,达到了使作品更加有序化和合理化的目的。本首《渔光曲》就像一篇文章,清晰的三个乐段中每一乐段都倾诉着不同的场景以及不同的情绪表达。

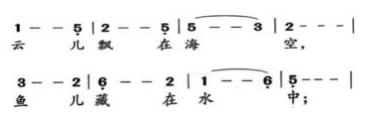

第一乐段(1-24小节)作品开头标注了音乐术语Andante(行板)比Moderato(中板)稍快。即在中等速度上进行(大约每分钟90个四分音符),这一音乐要素也为整首作品奠定了基础,要求音乐稳健有节制。该部分通过歌词“云儿飘在海空,鱼儿藏在水中”可以看出此段主要描述自然景色,如同文章中写景的片段,景为情铺垫。唤起听众对大海的联想,为听众营造出东海之晨,渔村水天一色,清幽宁静的景象。旋律以及节奏都是一种舒缓平静的风格,伴奏方面也使用了和弦有规律地进行不完全分解。整体的音乐力度偏弱,同时在第一乐段的结尾部分采用了连续四小节的琶音,配合着此段结束的歌词“迎面吹过来大海风”强调了一种波浪感,音乐色彩也逐渐暗淡。为第二乐段奠定了基础,并与第三乐段的尾声琶音部分首尾呼应。

第二乐段(25—44小节)通过前一乐段的铺垫,以情借景的抒发,使得情感内涵又向前发展了一步。此段音乐色彩开始逐渐加强,曲调紧凑稳重。音乐视角由远到近;歌词从第一部分描写海边的远景到更加集中大海的汹涌,渔船也随着浪花各奔东西以及渔民们撒网的场景。这一部分可以看作是作品的高潮部分,力度感也明显强于第一部分。伴奏的和声上来看,开头左手采用了连续四小节的和弦进行,左手连续的震音音阶下行以及三连音的运用。为听众传达了一种不再是第一乐段中的岁月静好,风平浪静的舒缓风格了;面临的将是风雨交加,渔民们在死亡线上挣扎的苦难生活。其中37小节乐谱标注的“A TEMPO”即回原速,也暗示了前一部分(25-36小节)速度需做变化。根据歌词以及伴奏织体(25-36小节)的变化,需要歌者在表达此部分(25-36小节)时,需突出坚定感。最后的回原速部分(39-40小节)则承载着捕鱼人对命运的无奈。

第三乐段(45—60小节)此乐段可以看作是回归乐段。音乐色彩从这一部分变得悲怆哀凉,从歌词“鱼儿难捕租税重,捕鱼人儿世世穷”来看,开始着重描写人物情景以及渔民们悲惨无望,贫困潦倒的生活。伴奏上来看,前四小节(45-48小节)均为柱式和弦,突出强调渔民的苦难以及暗无天日的生活。最后的五小节尾声部分又一次使用了连续的琶音,与第一乐段承上启下作用不同的是此部分琶音表现的是海浪渐行渐远,极具画面感、结束感。也表达了捕鱼人悲惨命运的无力改变和作者对捕鱼人感到悲伤同情的情绪终将淹没在时代的浪花中。

三、歌曲《渔光曲》的演唱处理

通过以上对作品内容以及音乐要素的分析,笔者对整首歌曲已经有了深刻地认识。理论是实践的基础,歌者想要展现完美的演出,那么对作品本身透彻的分析必不可少,这样不仅可以加强文学表达能力,也能加深对作品及人物形象的理解。从音乐本质上来看,《渔光曲》并无任何“炫技”部分的处理,整体音域跨度窄,旋律跨度小,难度适中,大多数声乐初学者都以这首作品作为第一首演唱曲目。演唱时主要难在对情绪的把握,气息的掌控能力以及咬字吐字。

(一)演唱实践与情感表达

演唱歌曲不仅仅是背会词,唱对音。相比于歌词、旋律这种在谱面上就可一目了然的具象要求,对旋律的艺术性处理以及声音位置的稳定,气息的把控,情绪的变化等等这些抽象的理论知识也同等重要,甚至是评判一位歌者优秀与否的重要因素。

声音是有情感的,日常生活中“哭”也有情绪区别,有喜极而泣,也有悲痛欲绝,同时情感也要通过声音传达给听众。该作品大致的感情风格是悲愤的,体现了旧社会底层人民的凄凉景象和对剥削阶级的控诉与愤怒。每一部分通过音乐所展现出来的场景也都不相同。

简单来说,三部分连续起来可以看作是人生的一段心路历程,从最开始平静对生活充满了期盼,到对现状的不满导致情绪爆发,最后发现无力改变时的自哀自叹。所以在演唱第一部分开头时,情绪要是平缓而光明的,声音的力度要柔,用声音配合着伴奏展现出海浪摇曳的感觉。此段发音重点在“空”“藏”“中”“阳”“网”“风”等字上,演唱时,喉咙要完全打开,保持打哈欠的口型,放松口腔、下巴、肩膀和腹部,形成共鸣。保持轻松、愉悦、欢快的演唱情绪。

第二部分音乐线条,伴奏力度开始变强,情绪开始变得复杂悲愤。声音处理和速度控制上要求更精准地把握,重点突出情感的转变,既要与第一段平静的情感有所区别又不能将声音爆发得失去控制。前三句演唱时的力度以及速度可做一个逐渐增强的艺术处理,以表达更为强烈的抒情特征;最后的回原速部分再将前部分的艺术处理回归缓和,形成声音艺术上的对比。注意高音部分“渔船儿飘飘各西东”一句,演唱要一气呵成,初学者若无法做到,可选择在“飘”和“各”中间换气。

第三部分是上一乐段的递进升华,作者进一步强调了渔民的苦难以及暗无天日的生活,因此在演唱时情绪应该是悲伤的且对现状充满了无力感。开头前四小节连续的柱式和弦伴奏也暗示着这一点。演唱时,在每句的重音上须咬字清晰,声音的厚度要迎合情感的表达,不可唱得太薄太轻。最后一句“小心再靠它过一冬”声音也应当流露出小心翼翼,缓慢而又深情的感觉。就像被现实的压迫下,渔民们已经无力反抗、暗自流泪。情绪的渐进过程需要展现出来。最后,在演唱过程中若出现气息上浮、肩颈部发紧,应暂停演唱,检查共鸣腔体是否完全打开。

(二)重、难点分析

该作品主要难点是对情绪的把握,气息的掌控能力以及咬字吐字方面。以下将以第一、二句为例,分析该作品演唱时需注意的问题。

1、声音位置

声音位置需要保持连贯性,不可随着旋律的走向变得忽高忽低会导致音色不统一。即在演唱时声音位置固定地安放在前额或眉心。无论高音或低音,声音都应从同一位置上发出。例如,第一句“云儿”二字音程间向下五度的跨度,可以借助思维想象“儿”字位置比“云”字高,最后在位置统一的前提下,轻轻地将弱拍的音唱出来。同时需要注意声音要往远处送,不能窝在口腔中。

2、气息

“善歌者必先调其气”气息是声带振动而产生的动力,正确的呼吸是歌唱的动力与基础。“声”与“气”需协调平衡,“气多声少”或“气少声多”都是错误的。演唱时应当注意气息与声带闭合的配合,气息下沉,腔体要保持通顺。《渔光曲》属于大线条作品,所以在演绎时气息显得尤为重要;对于演唱者来说要做到“快吸慢吐”即由于作品的完整性,每个吸气口不能拖沓,且大线条作品的特殊性,需要演唱者对气息的使用更要有精准的把握,保证每四小节需充分的换气后再用一口气缓慢匀速地演唱完。对于声乐初学者而言,如果无法熟练地掌握气息的运用,可以依自身情况每两小节做一个换气口。

3、咬字吐字

初学者在学习一首新作品时,应当先学会读而不是先唱。用标准的普通话有感情地,反复朗读歌词,有助于矫正演唱时的咬字发音的准确性。朗读歌词还有助于理解歌曲的时代背景和创作意图,达到声情并茂的演绎效果。正确的咬字吐字是学习归韵的前提,不当的归韵,会导致在演唱过程中声音容易发散,同时发声的位置也会不统一,声音就没有统一性,线条感缺乏声乐的艺术魅力。所以在演唱时需先延长母音,再将元音放入最后一拍进行归韵。“字”分为字头+字腹+字尾,笔者认为也可理解成演唱时,长音停在字腹上,结束停在字尾上。例如“水”字,应先唱满三拍的母音“u”最后归韵到“ei”以及“轻撒网”中的第四拍再归韵到“ng”上去会使声音听起来连贯,也有助于发声位置的统一。

4、肢体语言的运用

声乐演唱是一种情感的表达和展现,肢体语言则是表演者所发出的情感信号,使观众更容易产生共鸣。歌者需在对作品有正确的认识前提下,根据歌词或旋律再进行创造性的发挥,使整个演出也更加具有观赏性。声音是抽象的艺术,但歌者可以通过肢体语言的加入让声音具象化出来。需注意的是,肢体语言作为声乐表演的辅助,不可喧宾夺主,要遵循“少即多,多即少”。动作也要简练大方,切忌矫揉造作。

在作品前奏开始时,表演者的眼神则需先“入戏”。例如,该作品第一乐段第一句描绘的是云儿飘在海空的景象,表演者可头部微抬,眼神先望向远方再随着音乐的发展歌词描绘到鱼儿在水中的场景,眼神逐渐收回到正前方再到下方。在演唱此段时,歌者可以面带微笑,表情真实而自然,与作品此段轻松,愉快的演唱情感达到一致。运用面部肢体语言与观众达到互动。第二乐段的前三句声音力度与速度的逐渐加强,可以将手随着旋律逐渐打开到与肩齐平的位置,此动作也更好地帮助歌者找到声音流动的方向,切记双臂打开时,大臂小臂之间应有空隙不可夹紧,否则会导致动作僵硬缺乏美观。以及“轻撒网,紧拉绳”演唱该句时,手部语言可以与歌词相配合,先两臂向两侧微张,再缓慢收回,用手部动作加强音乐形象;眼神方面也可从眺望远方的“各西东”逐步收回到“紧拉绳”使肢体动作更加具有完整性,艺术性。作品结尾“小心再靠它过一冬”演唱时可深情闭眼。由于此部分为结尾部分,肢体语言更应化繁为简,声音与肢体相得益彰的配合可以引领听众代入歌曲的情感当中,加深了对渔民命运的深切同情,达到了艺术共鸣的效果。最后需要歌者注意的是,即使在吸气时,双肩也要自然下垂,不可耸肩。这不仅是肢体语言的美观,更是正确的呼吸演唱方式,即“姿势是呼吸的源泉,呼吸是声音的源泉”。

结语

歌曲《渔光曲》在婀娜婉转的传统五声宫调式下,是劳动人民整日在海上劳作的艰辛困苦、悲惨境遇的悲愤忧伤的生动写照。这段旋律,流传至今依旧经久不衰,足见其艺术魅力和生命力。作为声乐艺术学习者不能忘记一首音乐作品的创作初衷,应试着去纯粹地欣赏一段旋律的美,试着用当代的语境赋予这段旋律新的含义。好的音乐总能让人在脑海中绘出一幅幅画面。就如《渔光曲》这首声乐作品,既像是太阳升起时撒向人间的第一束温暖,又像是被春风吹醒的第一朵玉兰缓缓绽放,总能在这段旋律中品味到种种美好。这就是歌曲《渔光曲》想向听众、观众传递的内容。如今人民群众能够生在红旗下、长在春风里时,当革命先烈们为之付出生命获得的祥和生活不再是遥不可及的梦时,《渔光曲》的旋律已经拭去渔民脸颊的血泪,抚平了每一个灵魂的皱纹,同样也在时时刻刻提醒着我们:当下的清风明月,是何等的来之不易。

参考文献

[1]孙继南.还历史歌曲以原貌─—《渔光曲》、《送别》词曲辩证[J].中国音乐教育,2000,(04):35-36.

[2]安娥,任光.渔光曲——电影《渔光曲》主题歌[J].北方音乐,2006,(09):8.

[3]孙良好.安娥和她的《渔光曲》[J].名作欣赏,2012,(25):36.

[4]韩凌.电影插曲《渔光曲》的作品及艺术构思分析[J].湖北广播电视大学学报,2014,(10):76-77.

[5]冯莹.论《渔光曲》的曲式结构及演唱处理[J].戏剧之家(上半月),2014,(02):87-88.

[6]杨春林.《渔光曲》歌曲赏析[J].参花,2024,(10):83-85.

[7]苏磊.声乐表演中肢体语言功能及运用分析[J].喜剧世界(下半月),2024,(03):73-75.

[8]刘蕾.基于舞台表现力的声乐表演策略[J].参花,2024,(07):83-85.