民族唱法的危机及其化解路径 ——以《杏花天影》为例论文

2025-04-19 13:58:01 来源: 作者:xuling

摘要:本文以姜夔的自度曲《杏花天影》为例进行音乐研究,从危机论主要观点出发,通过对作品的创作背景、调式调性进行本体解读,结合民族声乐的特点,探讨如何在保留中国传统音乐美感的前提下进行世界化发展。

摘要:民族声乐是中华民族古代文化的结晶,通过植根于中国文化,不断地自我完善,形成了一种独特的表达形式和艺术特色。然而自近代西方音乐体系传入中国后,传统民族声乐因缺少完整科学的理论体系而受到冲击,民族声乐在后期发展中迷失了方向,出现了唱腔咬字西化的情况。本文以姜夔的自度曲《杏花天影》为例进行音乐研究,从危机论主要观点出发,通过对作品的创作背景、调式调性进行本体解读,结合民族声乐的特点,探讨如何在保留中国传统音乐美感的前提下进行世界化发展。

关键词:民族声乐;《杏花天影》;危机论;唱法

引言

中国民间音乐是中国古代文化的结晶,它植根于中国文化并不断自我完善,渐渐地已经发展成为一种独具特色的艺术表现形式。然而,自从西方的音乐体系被引入当今的中国后,民族声乐因为缺少完整科学的理论体系而受到冲击,民族声乐在后期发展中迷失了方向,由此出现了“中国音乐文化危机论”学说。“危机论”学者认为在世界化盛行的21世纪,民族声乐进行世界化的前提应当是保留中国民族声乐的特性,并在此特性上进一步发展。《杏花天影》作为中国传统音乐的代表,在创作中具有十分强烈的中国音乐美感特点,但在后期的演唱中,出现过多运用美声唱法以及美声中的咬字、归韵,使其本身所具有的中国音乐美感流失。基于此,笔者认为中国民族声乐应当站在超越的立场,打破文化霸权,突破经验定势,以客观科学的眼光来看待现代化发展。

一、中国民族唱法危机论的溯源

自近代西方音乐体系传入中国并对中国音乐文化形成巨大影响以来,国内学者就对是否应当继续全面学习西方音乐而争论不休并由此发展出中国音乐文化危机论这一学说。

(一)“欧化道路说”与“传统发展说”

中国音乐文化危机论诞生于20世纪,由于西方音乐文化的不断发展和进步,众多海内外学者对西方音乐史的标准表示认可,将中国单音音乐的发展按西方音乐阶段进行比较,以西方音乐建立标准来控制所有的音乐发展,以西方标准进行审美思维的评判,针对这一现象所诞生的反对观点被称为“欧化道路说”。“传统发展说”的学者对这一观点则持反对态度,“传统发展说”学者认为中国音乐文化自20世纪以来进行的所有对西方音乐的融合基本正确,并认为中国音乐已经进入到了新的发展时期,学习西方的先进音乐体系并无不妥,双方就是否应当全面学习西方音乐体系展开了激烈讨论。

中国音乐文化危机论学者以管建华、杜亚雄、王耀华为代表,危机论学者认为,中西音乐理论体系是基于两种不同的文化宇宙观所形成的产物,不能进行完全横向的直接对比,盲目地认为西方音乐优于中国音乐,将西方音乐放置于更高级的位置。管建华提到了西方的音乐史观,是一种机械的、线性的、基于逐步发展的音乐史观。中国的区域性音乐风格体系属于有机的历史观,它也有哲学的宇宙基础。而中国的区域音乐风格的有机共存并不属于西方古典浪漫主义影响的直线表达,就像中国音乐不能构成从南派到北派的线性发展逻辑一样,而是多线并存的发展逻辑一样。

从中国音乐文化危机理论的角度来看,文化发展需要创新,民间音乐也不例外。毫无疑问,民间音乐在近代的发展是一个充分接受民间音乐影响、将民间音乐转化为西方音乐文化的过程,这又意味着民间音乐的自我反思和更新。可以说,20世纪末的民族声乐仍然具有相当的创新性和批判性。然而今天,民族声乐缺乏自己的特色和批判精神。民族文化是民族声乐的基础,但其音乐体系和价值观却是以西方音乐为基础的,这使得民族声乐在身份上十分混乱。另一方面,对西方音乐的采用和复制,不可避免地导致民歌丧失自我意识和批判性思维。民间音乐需要思考如何在避免完全西方化的同时,将自己从发展的桎梏中解放出来。

(二)中国民族唱法中的问题阐述

当前时代的逐步发展,国与国间的文化交流也进一步加强。人们也认识到美声唱法的重要性以及魅力,由于我国民族歌曲丰富多元,具有浓郁的地方特色,但在民族声乐的演唱方法上存在着部分问题,随着美声唱法的传播,民族声乐开始学习美声唱法,寻找唱法上存在的具体问题。例如,音域相对狭窄、真假音差异大等问题,这些问题严重阻碍了民歌的有效发展,学习美声唱法在一定程度上为中国民族声乐带来了新的生机与活力。但当前由于过度学习,出现了演唱家的演唱风格千篇一律、情感表达不够细腻等问题,大大抑制了中国民族声乐的有效发展。

回望我国新时期民族声乐的发展进程,可以看出其在人类文明和文化发展中的重要地位,是文化前进和发展的必要条件。随着时代发展,我国逐渐形成了多元共生的新文化局面。顺应这种趋势,当代作曲家结合自己多年来创作民间音乐的经验和知识,与更广泛的社会接轨,为民族声乐的创作做出了积极的贡献。这从多个方面促进了我国新时期阶段民族声乐艺术的发展。但这一时期的西方音乐也呈现着高速兴起的状态,造成了民族声乐观众流失,加上其声乐模式僵化,歌唱过度学习西方音乐,也直接导致了民族声乐的发展受阻。

二、危机视野下的《杏花天影》作品解读

随着“欧化道路说”与“传统发展说”观点的不断发展,越来越多的学者开始重视中国民族音乐发展现行道路上所遇到的问题,然而民族声乐在发展中却依然存在全面的盲目地学习西方。这样的弊端在地方山曲、小调以及古曲演唱中不断暴露出来。

(一)《杏花天影》的文辞分析

《杏花天影》词曲作者为南宋音乐家姜夔,姜夔号白石道人,又被称作姜白石,其作品风格上多为含蓄淡雅。其不仅在诗词方面有所造诣,还对自度曲有着颇为惊人的见解。通常多使用四度音、七度音来进行音乐创作,其创作主题内容多为写景咏物,给人以清新温和、稍有愁绪的体悟。

《杏花天影》属于羁旅之作,讲述了作者从沔口往湖州途中,看到美景以及鸟儿欢声笑语情景时,对爱人的思念和对祖国的担忧。这种有着多重含义的歌曲就需要演唱者进行歌唱的细节处理,如精妙结合气口和咬字,巧妙安排,灵活处理,要让歌曲的情绪和风格得到体现。气口是指在适当的时间和地点填入气息,从而保持歌曲的连续性,使歌词的含义明确,也被称为变化的地方。气息在变化的瞬间可以被“换”或“偷”,而这必须基于词语的含义和情绪,而如今由于过度地学习西方声乐体系,该曲在实际演唱时往往会出现换气点影响整体意境,甚至影响了对于词曲含义的理解。

(二)《杏花天影》的曲体分析

姜夔主张在歌曲创作中使用七声音阶,在他的《杏花天影》中,他使用了二变音,一个是变徵,一个是变宫。二变音被用来表达一种特殊的情感,暗示着孤独和悲伤。除了七声音阶,姜白石的歌曲中还有其他变音的存在。

姜夔在途经金陵(今南京)时创作了《杏花天影》。南宋王朝与世隔绝,似乎处于“歌舞升平”的状态,但山河破碎,人民流离失所。音乐的变化和旋律的倾向表达了作曲家的悲伤和痛苦。根据七声应以五正声的旋律,并以变音作为补充的原则,这首曲子应属以F为宫的雅乐音阶D羽调式,宫一角的关系为F-A。在音乐中,第一句话就运用了上下行的大跳,跨度达十二度,尽可能地表达了作者的内心感受。紧接着,使用了一个#5的半音,显示出产生紧张的焦虑。旋律的后半部分重复一次,使用旧有音阶的复杂变化和放大的音程来表达一种特殊的情感。此外,他还吸收民间音乐来丰富歌曲的基调,采用换头、犯调等手法,改变歌曲的旋律和风格,并在结尾处采用回归原旋律的方法,保持整首歌曲的音乐统一性,将作者的个人情感进行了进一步抒发。

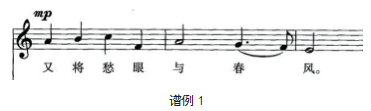

这首歌曲由八个乐句组成,分为两个部分,它们相互依存,或经过中国音乐的“换头”和“叠尾”技术,呈现出一种平行曲式结构模式。第二和第六句以及第四和第八句是重复的旋律片段,营造出一种柔和的感觉。同时,作者在愉快的旋律中引入了许多变化,改变半音,使音乐处于不断变化和发展的状态。在演唱姜白石的词调歌曲时,经常使用一种特殊的演唱技巧,向下方小二度发出强烈的、起伏的、交替的颤音;这通常用于长音,但不是每一个长音,而是根据情感表达的需要。如此句:

这句话中的“与”是这样唱的,这个特殊的“颤音”主要是由呼吸控制,通过气息动作来唱的。它颤动时值约为颤音的3/4,然后又回到旋律音上。这句颤音应该是一个弱的颤音,并逐渐加强,这样的作用是强调作者的悲伤,更好地突出姜白石当时的心情。

(三)《杏花天影》演唱中的危机发现

在实际演唱中,多数演唱者都过分在意美声唱法中所要求的声音的腔体统一,力求圆满有力的气息保持,而忽略了姜白石歌曲中细节的行腔处理由此丧失了歌曲所独有的韵味,千人一声,并无个人的独特处理,缺少对歌曲内在情感的表达。

在迪里拜尔老师的演唱中,迪里拜尔展现了自己在美声上的深厚功底。当迪里拜尔老师演唱时,气息流动性在整个曲子中表现得十分流畅,能够很好地运用横膈膜以及把握好美声腔体,然而,在具体咬字上,迪里拜尔老师却忽略了中国民族声乐当中的古曲咬字特点,如乐句首句“绿丝低拂鸳鸯浦,想桃叶当时唤渡”,迪里拜尔老师在演唱时气息分配十分平稳,但尾音咬字上却缺少了古曲特有的“入声”处理,也导致了咬字无法明确词曲含义,西化处理使得古曲中所带有的对故土的思念无法得到充分体现。在“算潮水知人最苦”歌词中的“苦”字,母音“u”令人联想到了乐器埙,因此这句在尾音中应当适当模仿埙的声音,但由于美声唱法中对五元音的咬字腔体要求因此破坏了整体的音乐情感,使人无法完全代入到宋代古曲的音乐情绪中。同样在最后一句“向甚处”时,也是“u”母音的处理,美声化的咬字习惯使得《杏花天影》作为古曲的特殊韵味没有得到充分表达,这也说明,过分学习西方唱法,用西方唱法中气息、腔体的要求来演唱会丧失中国民族声乐中所独有的中国韵味,同时也会造成国内民族声乐在演唱时“千人一声”的情况。

而在单秀荣老师的演唱中,则展现了单秀荣老师对中国民族声乐的深刻理解。在第一句的结尾,单秀荣老师的处理方式都具有一定的京剧声腔运用,比如在演唱“绿丝低拂鸳鸯浦,想桃叶当时唤渡”这一句时,对“浦”“渡”进行了细致的处理,在京剧长腔使用的基础上,用民族声乐中的摇声加强了对于古曲情景的展现,向听众呈现了一幅伤情之景,同时,在此句中的“当时”二字也做了特殊处理,模仿了古琴演奏时的音乐音响效果,在第一句,就把人带到当时的时代场景当中,在气息处理上,虽然在句中换气,但采用了戏曲中的“偷气”技巧,在听觉上没有显得过分突兀,反而增强了民族韵味。在“金陵路,莺吟燕舞”中,速度上稍稍加快,“舞”字上运用古曲中特有的“入声”处理,咬字清晰,明确词曲含义,以乐景写哀情,展现对故土的思念之情,全曲在演唱时做了戏曲演唱中“气口”的技巧处理,更深层次地演绎出了整首古曲的韵味,展现了自身独有对民族声乐的深刻理解。

将迪里拜尔老师与单秀荣老师的演唱版本进行对比,我们从中不难发现,民族唱法所面临的发展危机并非演唱者个人能力不足,而是在观念、思想以及歌唱体系发展中失去了自我发展的意识,在民族声乐发展缺少了立足于自身的创造性。

三、民族唱法危机的化解路径

宋瑾一文中,提出中国民族音乐在发展中需要摆脱某种经验定势所存在的“有色眼镜”才能客观地认识事物,并提出应当使音乐文化中的中心主义消散,才能解决音乐的民族性问题。因此笔者从以下三个角度进行分析:

(一)排除经验定势

我们需要打破固有的思维模式和歌唱方式,民族声乐应该以自己的歌唱技巧为基础,接受其他国家的长处和精华,彻底了解艺术的创造和吸引力,以超越民族声乐的创作道路为出发点,结束机械的模仿。考虑到我们自己的标准,在尊重中国民间文化的美好传统的同时,包容和借鉴国际文化的优秀模式,实现可持续发展。中国民歌的风格在科学、民族、艺术和创作方向上不断发展。民族声乐作为一种艺术,每时每刻都在变化。在未来全球化的背景下,这种艺术将不会原地停滞,而是处于高速发展的状态。并根据当今时代的评价标准和水平,满足国际发展趋势,并基于人民的需要。民族声乐将同时具有民族和世界歌唱艺术的特点,具有一种新的风格和新的神韵,受到世界观众的喜爱。

以古曲《杏花天影》为例,应当进一步深化对古曲演唱技法的研究,在充分了解的基础上进行对古曲演唱、配乐的改进发展,而不是直接将西洋唱法的模式照搬至民族声乐中,不应将目光局限于片面的地区、风格以及过往的经验,而是不断尝试调整,找到最适合自身需求的方式方法。

(二)打破文化霸权

应建立正确、多样化的声乐理念,打破文化霸权。建立在20世纪50年代,“外国共存、融合发展”声乐概念因当时的文化发展水平有限,唯一的外国唱法是国歌本身,即与国歌平行和相关的唱法,这并不意味着其他唱法是不科学的。许多学生在学习歌曲时,最初是创造自己的感受和体验,但为了使用西方的科学唱法,被迫放弃了为他们服务的原本科学演唱方法,如原始生态演唱、少数民族民歌,这些歌曲也有其自身科学性,但受到思潮影响被束之高阁。为了改变这种单一风格的现状,我们首先应建立一个正确的声乐概念,民族演唱方法是众多演唱方法之一。此外,我们不应对唱歌的方法持有过分主观意见,只要其客观上科学合理,就能够为我们所用。以此推动演唱者在进行探索和创作的过程中不断地创新,形成新的创作方法。

我们应该遵循“以我为主”“和而不同”的原则。传统文化是民族声乐的根,没有传统文化,民族声乐就会枯萎和死亡。但是,民族声乐的创作和实践不应局限于民族声乐的基本发展和保护。民间声乐的发展应遵循“以我为主”的原则,从宏观上创作和研究民间声乐,提取民间音乐的营养,提炼民间文化遗产,归纳民间演唱方法,创造丰富的民间声乐体系,延续民间演唱方法。同时,民族音乐应以民族归属为基础,承认民歌音乐的可变性、事物的多样性,按照“和而不同”的原则,从其他曲艺中汲取灵感,做到“守本”与“知变”相结合。民族声乐中的经典,如古曲《杏花天影》,应以现代化的方式发展,允许尝试不同的歌曲风格,拓宽类似艺术风格的经验。

建立民族声乐理论是非常重要的。所有学科都应以理论建构为基础。为了中国民族声乐的长期发展,还应当重视和加强民族声乐理论方面的研究。虽然中国现代民族音乐已经发展了八十多年,但其理论建设却不尽如人意。例如,许多重要的资源,如《中国音乐词典》等,都还没有形成新时代声乐民族声乐的概念。针对这种情况,学者和专业声乐研究者应该在成功经验的基础上完善当代民族声乐的理论,从理论上明确当代民族声乐的相关民族特征和特点,完善民族声乐的理论基础,避免在民族声乐的发展和实践中出现歧义。

(三)站在超越的立场

创造性是所有艺术发展的最前沿,正如我们所说,没有多变的声乐作品,就不会有多变的演唱。民族声乐的创作者在坚实的作曲技巧基础上,创造了一种新的创作态度和理念。中国的民族音乐文化是取之不尽、用之不竭的宝库,是今天创造民族声乐的标杆,不应该被忽视,而应该被完整地研究和对待。同时,我们应利用各种外国音乐作品的优势,不断融入中西国家的创作技巧,进行各种形式的创新,使创作的作品丰富多彩。

综上所述,在当今文化多样性发展中,如果缺少自我个性的艺术创作和表现,将严重限制艺术的发展,如果没有认真反思和及时处理,民族声乐将会陷入非常尴尬的局面。本文结合自身的学习经验和歌唱实践,对这一问题进行了初步的思考,以吸引更多的人的关注,促进民族声乐的歌唱,朝着良好、健康的方向发展。多元化发展是新时期民族声乐发展的必然趋势。因此民族音乐的发展应该遵循发展规律、做到理论建设与实践相结合,探索发展的新路径,推动我国民族音乐的多元化、可持续地发展。

参考文献

[1]邢维凯.全面的现代化-充分的世界化.当代中国音乐文化的必由之路——关于中国音乐文化自信危机论的几点思考.中国音乐学,1997,(4).

[2]王耀华.中国近现代音乐教育之得失.音乐研究,1994,(2).

[3]管建华.中国音乐文化发展主体性危机的思考.音乐研究,1995,(4).

[4]李诗原.当代中国与“现代性的不同选择”——由“中国音乐文化主体性”引发的思考,南京艺术学院学报,2004,(4).

[5]居其宏.在历史与未来之间抉择—“20世纪中国音乐发展道路之争”论评下.黄钟,2006,(3).

[6]邢维凯.中国音乐文化的现代化与音乐审美的多元化——对“中国音乐文化自信危机论”的再思考.中央音乐学院学报,2001,(1).

[7]杜亚雄.今日何今世何时?—关于当前音乐学理论的一些思考.中国音乐学,1998,(3).

[8]杨岩,朱琳.从美声唱法与民族唱法的共融性看中国声乐艺术的未来走.星海音乐学院学报,2019,(07),10.

[9]阮小阅,从“跨界”现象看民族唱法与美声唱法的融合.当代音乐,2018,6.

[10]张涛.民族唱法和美声唱法的融合对策.北方音乐,2020,(20).