武满彻钢琴作品《弱奏的层次》的创作分析论文

2025-04-14 16:09:29 来源: 作者:xujingjing

摘要:在《弱奏的层次》中,时间观念、和声写作手法与新演奏法的使用尤为显著。时间观念表现在速度标记、节拍记谱、装饰音与延音记号等方面;新演奏法集中体现在了哑键、踏板的使用和大量文字说明上;同时《弱奏的层次》使用了音块等现代和声创作手法。它们与新演奏法有机地结合在一起,使得这部作品的音响更加细腻。

摘要:在《弱奏的层次》中,时间观念、和声写作手法与新演奏法的使用尤为显著。时间观念表现在速度标记、节拍记谱、装饰音与延音记号等方面;新演奏法集中体现在了哑键、踏板的使用和大量文字说明上;同时《弱奏的层次》使用了音块等现代和声创作手法。它们与新演奏法有机地结合在一起,使得这部作品的音响更加细腻。

关键词:武满彻;弱奏的层次;现代和声技法;新演奏法

武满彻是20世纪举世公认的具有世界影响力的亚洲作曲家。《弱奏的层次》是武满彻中期的第一部钢琴作品,在武满彻的整体创作中具有特殊的地位,是很好地理解武满彻音乐语言的切入点之一。本文将从时间观念、新演奏法、和声等角度来分析《弱奏的层次》这部作品,以便于读者更加深入理解武满彻音乐中期的创作风格。

一、《弱奏的层次》中的时间观念

(一)关于速度标记与节拍记谱

武满彻对自己每一个作品的思考,都可以从他不同的记谱方式中探寻出一丝方向。这些记谱方式非常直观地向人们展现了他对于时间的精妙把控,以及在先锋音乐的渲染下他在节拍节奏上进行的全新的尝试。

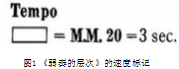

《弱奏的层次》采用了一种有小节线,但音符时值相对定量的节奏节拍记谱方式。它们都是既体现“控制”,又体现“非控制”。这种节奏时值模式首先体现在对乐曲速度的要求上。在《弱奏的层次》的速度标记处有如下字样(图1):

这个标记的意思是“一分钟演奏20小节,平均每一小节3秒钟”。这样每一小节的整体演奏时间是固定的、受到“控制的”,但在每一小节内的每一个音符的时值是相对自由的。这并不是他第一次使用这种记谱方式,在《连续不断的休息》中就曾出现过,但并未大规模使用。直到在《弱奏的层次》中才进行了通篇的写作。

曾有人说武满彻的音乐是“受到来自内心世界时间的支配,这是所谓的西方的小节概念所无法捕捉的。”同时期,像梅西安等作曲家们在创作时也经常考虑弱化小节[1]。这种定量演奏的速度标记下,固定的节拍已经失去了意义。

在《弱奏的层次》中,武满彻放弃了常规的节拍记谱,选择了在听感上更为自由且松弛的方法。每个小节里音符的总时值总是相同的,但又被约束在每小节3秒的速度标记之中。虽然小节线仍然存在,但它的节奏规律变化、时间规整流逝的功能已经微乎其微。在武满彻之后的作品中,例如《十一月的阶梯》《雨树素描》等,更是发展出小节虚线、无小节的节拍记谱,更体现出时间观念是武满彻的音乐创作中不可或缺的要素。

在武满彻的作品中,节奏节拍并不是被小节线所禁锢的,音乐在运动和静止中自由穿梭。节奏节拍并不局限于推动乐曲发展,更在于表现时间微妙的变化,或凝滞或流动。

(二)装饰音的运用

作品的第6小节可以看到各个音是由不同大小的符头标记的。观察这小节可以看到各个音是由不同大小的符头标记的。其中“较大的符头”表示该音具有相对时长;“较小的符头”意味着快速的演奏。

在《弱奏的层次》中符尾的含义有以下两个方面:

表明句法:符尾连在一起的为一句,应该连奏;符尾分开的为断开演奏。

表明每一个音的相对时值:比如在一个小节内有5个“大符头的八分音符”,那么这小节每一个“大符头的八分音符”的演奏时值大概为3/5秒。

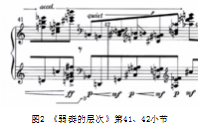

图2这两个小节分别由5个“较大符头的八分音符”组成。那么每一个符头的时值大约为3/5秒。同时观察符尾的连接情况可以看出句法的不同划分。

通过对速度标记和音符时值的分析,可以看出这种记谱方式并不在乎每个音的精准演奏,而是给每小节的音赋予了一种比较粗略的区间时值。符尾的连接不再代表音的长短,更多的是为了表现乐曲的流动走向。音符的长短区间由符头大小决定。这种音符时值相对定量的节奏节拍记谱方式给予了演奏人员更大的表现空间。

二、《弱奏的层次》中的新演奏法

《弱奏的层次》使用了大量的二十世纪新演奏法。这些演奏法之所以新,是因为在二十世纪之前完全没有出现过,它们完全是二十世纪的产物。这些新演奏法是伴随着二十世纪现代音乐对声音的特殊追求而产生的。现代音乐对乐器的发音提出了新的要求。与以往的常规演奏不同,现代音乐往往希望乐器可以发出更多更丰富的音色音响。作曲家使用这些新的音色来塑造新的不同的音响造型。

(一)哑键的使用

哑键指的是演奏者用手或其他物品按下琴键但不发声,保证琴键的止音器处于打开状态,这样可以让琴弦发生振动时与哑键产生的泛音共振,产生余响。

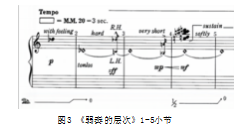

在《弱奏的层次》中最引人注目的新演奏法便是哑键,如图3所示。

该片段中标有◇(菱形)符头的就是哑键。在上面这个片段中就是从第二小节开始bd 1这个琴键要轻轻按下,不能使琴弦震动发出声音。并且这个bd 1哑键一直保持了四个小节。

在保持哑键被按下时,琴键的联动装置中的止音器就打开了,这意味着在钢琴所有的琴键中只有被按下的哑键才打开了止音器。打开琴键自身的止音器使琴弦处在可以自由振动的状态下,是运用哑键的目的所在。在哑键被演奏时,它的琴弦就很有可能与其他琴弦产生共鸣。

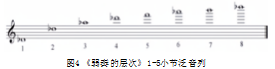

那么什么样的音才可以和哑键的琴弦产生共鸣呢?效果最明显的当数处在哑键泛音列上的音。如上一个片段中的d 1哑键,它的泛音列如例3-2:

如图4所示,bd1的泛音有:bd2、ba2、bd3、bf3、ba3、b3、b d4等等。在bd1作为哑键弹奏并保持时,如果它的泛音也在此时被弹奏,那么在bd 1的琴弦上会产生共鸣,弹奏的是哪一个泛音,在bd1的琴弦上就会产生哪一个泛音的共鸣。在bd1作为哑键保持时,同时弹奏了bd 2,那么在bd 1上会产生bd2的余音。

使用哑键可以强调作品的某一段落的中心音。如图3中,就是以bd 1作为中心展开的乐句。因此在《弱奏的层次》中哑键起到了至关重要的作用,尤其在建构作品的结构时。

使用哑键可以强调作品的某一段落的中心音。如图3中,就是以bd 1作为中心展开的乐句。因此在《弱奏的层次》中哑键起到了至关重要的作用,尤其在建构作品的结构时。哑键虽然并非武满彻首创,但在其运用与发展上,武满彻是当之无愧的先驱者。

(二)踏板的处理

到了20世纪,在《弱奏的层次》这部作品中武满彻对踏板的运用上也更为精细。在该作品中主要使用的是右踏板,即延音踏板。右踏板也是在钢琴作品中使用频率最高的踏板。踩下右踏板时,制音器离开琴弦,琴弦自然长久地振动,音的共鸣得以延长。作品中清楚地标明了何处使用1/2踏板,何处放掉踏板。

作品中清楚地标明了何处使用1/2踏板,何处放掉踏板。作品中标记Ped时,全部踩下踏板,“1/2”为踩下1/2踏板,“0”为将踏板放开。作品之所以这样标记是因为作曲家对音响有着极度细腻的音色追求。这正是《弱奏的层次》最大的特色。

《弱奏的层次》第1小节可以明显看到踏板标记在音符之前,这被称为“预备踏板”[2]。在弹奏前就踩下踏板,制音器打开,使弹奏的音可以充分地共鸣,烘托了作品的整体氛围,为之后的和声进行做铺垫。

《弱奏的层次》第6小节中的虚线表示音弹奏的同时也要踩下踏板,这样的踏板称为“节奏踏板”。在该小节中使用了节奏踏板的部分为符头较小的音。在上一章中曾提到,较小的符头意味着快速的演奏,同时这两个音也代表了和声从5-1集合转变到了4-3集合,说明这两个音在该小节不仅表达了演奏中的时间流速变化,还体现了和声变化。所以作曲家精准地运用了节奏踏板来强调这两个音的重要作用。

(三)力度标记与文字说明

除了哑键和踏板的运用,《弱奏的层次》中还十分详细地标注了力度标记和文字说明。

《弱奏的层次》中的第41-44小节里,武满彻一共标注了19处力度记号:accel、ff、p、mf、f、sfff等,可见他对于音响强弱对比的极致追求。

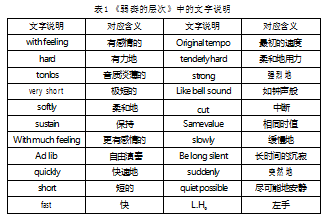

同时,在该作品中也有以下文字说明:

在《弱奏的层次》中,既使用了20世纪的新兴的演奏法,也加以完善了传统演奏法:哑键产生的泛音共振是武满彻对于新音响新音色不断探索的结果;二分之一踏板及其不同的使用方法、详尽的力度标记与文字说明是武满彻对音响音色细腻微变的充分探究。

三、《弱奏的层次》中的和声思维

《弱奏的层次》是武满彻中期的第一部钢琴作品。从创作特点上来看,它已经突破了同时期的其他几部作品的序列创作方式。《弱奏的层次》使用了音列、音块创作手法,这与同时期的其他作品都不同。

(一)音块的运用

音块(tone-clusters),也被称为音丛或者音簇[3]。《新格罗夫音乐与音乐家词典》对音块(tone-clusters)的定义为:“一组临近的音同时鸣响,尤其适合在键盘乐器中演奏。”音块通常包含两个及以上的大小二度音程,它的出现挑战了传统三度叠置的和声概念。使用音块时,作曲家并不在意突出单个音,而是追求一群音发出的整体音效。

20世纪50年代的欧洲,音块技术已经进入乐队,并且在现代音乐中大范围使用。而《弱奏的层次》创作于1961年,很明显武满彻是受到了欧洲先锋派的强烈影响。他并不是大范围地使用音块,而是点缀着使用了音块。在《弱奏的层次》中音块只出现了三次,分别在8-11小节、13-16小节和32-33小节。音块在《弱奏的层次》中的作用有时呈现显性,有时呈隐性。显性即上面三处,它们都是独立出现的。隐性是指某一音乐片段的总体和声是音块,如《弱奏的层次》第6小节。

整个第6小节片段组成了一个小七度音块。然而在《弱奏的层次》中,音块并不是主要的和声手法,它只是起到了点缀的作用,并没有对音乐的结构以及和声的序进产生影响。

(二)核心音列

音级集合理论是在美国当代著名音乐理论家阿伦·福特(Allen Forte 1926—)于1973年出版的专著《无调性音乐结构》(The structure of Atonal Music)中提出的。这也是他首次对音级集合理论进行了一次系统且详尽的论述。

音级集合理论的出现晚于该作品问世的时间,虽然武满彻在写作时并未使用该理论,但我们仍然可以运用该理论去研究《弱奏的层次》,以下论述也证实了用音级集合理论去分析该作品是可行的。

4-3(0134)集合的四个音组成的音列是《弱奏的层次》的核心音列。这个音列贯穿整个作品。它首先出现在作品的开始部分,如图5。首先我们将这三个小节中出现的音整理在一个八度内,则分别得到d、c、b、a四个音。一个集合中包含的元素数量即为该集合的基数,由此我们可知该集合的基数为4。在音级集合中,将十二个音按顺序标为0-11,开始的第一个音为0,依次往后进行排列,4个基数的集合有24种排列方式,在如此循环排列中,最后一个音与第一个音相减,差值最小的那组排列被称为标准序。通过排列可得,此集合的标准序为a、b、c、d(0,1,3,4),再对照《基本型与音级集合向量表》,可知此集合为4-3集合。

作品在开始部分如主题乐句呈示一般,将4-3集合做了首次呈示。之后4-3集合以不同的形式出现在作品中。如添加一到三个音,组成了一个包含有4-3集合的5音列、6音列或7音列的集合等等。

作品的4-6小节,在4-3音列呈示结束之后,紧接着出现了5-10音列。5-10音列的音程含量为(01346),正好包含4-3(0134)。因此可以认为是4-3的又一次出现。第六小节是5-1(01234)和4-3(0134)的联合。

作品第7小节其中出现的音程含量为(0124589)的集合是4-3(0134)和3-3(014)的合集。同时也可以发现3-3(014)又是4-3(0134)的一个子集。因此可以将此看作是4-3的一个变形组合。之后5-10再次出现,颇有一些再现的意味。

且3-3又是4-3的一个子集。在7-31音列之后,15小节又出现了3-3的单独集合。

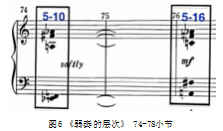

20-21小节的5-16(01347)依然是来自4-3(0134)。图6是该作品的最后两个和弦,分别是5-10(01346)

和5-16(01347)。这两个集合音列在作品中都有出现,并且都是由4-3组成。第74小节到79小节是作品的尾声,具有强烈的再现意味,和总结意味。在这里出现两个由4-3组成的和弦,可见4-3的极端重要性。

以上一些谱例出现在作品的不同部位,由此可见4-3集合音列对于该作品的和声结构意义非凡,是作品结构组成的基因。

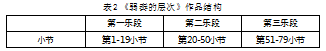

(三)作品结构

观察作品中的演奏法与节拍记谱,可以得出一个大概的作品结构,如下表:

第一乐段由三个乐句组成。第一乐句从第1小节到第7小节。第二乐句为7-13小节。第三乐句为13-19小节。第19小节是一个没有音符、只延留上一小节末尾音的空白小节,可作为该乐句结束后的一个较长的呼吸。

第二乐段加入了钟鸣的柱式和弦(在第20、21小节)。同时还出现了连续的和弦进行(在39到43小节)。第二乐段和第三乐段有一个很长的休止隔开(在第50小节标记有“long,be silent”之处)。作品在两个包含4-3音列的和弦中结束。

在前一章节中我们已经似乎感觉到4-3集合音列有可能成为划分作品结构的一个重要线索。从4-3集合音列的运用以及分布情况,和其他和声的运用情况,都可以印证表4-1的结构划分是正确的。

第一乐段的三个乐句,分别使用了以下集合:4-3、5-10、7-21、4-12、6-Z3、5-27、7-31、3-3、3-7、6-Z37等十个集合。其中只有4-12(0236)、3-7(025)、5-27(01358)、6-Z37(012348)与4-3没有直接关系,其余全部来源于4-3。可以看出第一乐段的和声是比较纯粹的。4-3在第一乐段占据了统治地位。

第二乐段的和声则开始复杂,没有第一乐段那么纯粹。第二乐段先后分别使用了3-3、5-5、6-Z3、4-25、3-2、6-27、4-3、3-11、7-30、5-Z36、4-1、4-18、5-19、6-Z12、5-31、4-12、7-34、4-21、6-21、6-Z25、5-19、6-Z12、5-31、4-19、4-Z15、5-3等等。其中可以分出几个和声系统。3-3(014)、6-Z3(012356)、6-27(013468)、4-3、7-34(01346810)都与4-3(0134)有直接关系。

4-18(0147)、6-Z12(012467)、5-Z36(01247)都拥有4-18(0147)。

6-Z25(013568)、5-31(01369)、5-19(01367)都共同拥有4-13(0136)。

7-30(0124689)、6-Z12(012467)、5-3(01245)都共同拥有4-2(0124)。

4-12(0236)、4-21(0246)、6-21(023468)、4-25(0268)则共同拥有3-8(026)。

第三乐段的和声情况与第二段基本相同,只是4-3集合的要素较第二段有增强。与4-3集合音列直接有关的有:6-Z11、6-Z49、7-31、7-4、7-21、5-105-16等等。

64小节到66小节。可以看出4-3、6-Z49、7-31、7-4、7-21等集合都有出现。

总结以上分析可以得出,作品是由三段组成的。第一段和声比较纯粹,二三段和声组成较复杂。但4-3集合音列贯穿整个作品。武满彻在使用和声时,会出现一个或几个核心音列,如4-3音列、4-18音列、3-3音列等等。其他音列都是在这些核心音列上变化而来的。这种音列写法贯穿了武满彻整个创作,而这部作品就是一个典型。

四、结语

虽然这部作品并不是武满彻绝对意义上的代表作,但通过研究可以看出,这部作品延续了武满彻早期对于序列主义、凯奇思想、梅西安音乐风格等创作手法的吸收,同时也在慢慢展开他对于传统音乐与现代音乐技法、创作观念融合的前卫实验。因此这部作品的创作意义非凡。同时它也为我们探索运用新演奏法和现代和声提供了很好的方向。

[1]田甜.武满彻《十一月的阶梯》作曲技法研究[D].西安音乐学院,2023.

[2]杨卓尔.浅谈现代钢琴踏板的原理以及在三角钢琴和立式钢琴上的差异[J].艺术评鉴,2021,(17):23-25.

[3]潘锴.音群(sound-mass)初探[D].上海音乐学院,2013.