法国艺术歌曲《在草地上》中的陌生化现象论文

2025-04-12 15:39:08 来源: 作者:xuling

摘要:在文体研究中,语言的“陌生化”和“前景化”是两个极为重要的概念。英国语言学家Leech认为,评述作品的感性特征时,时常会评论颜色、音调等,而文学作品的评述首先应该是从非感性的语言方面。

摘要:在文体研究中,语言的“陌生化”和“前景化”是两个极为重要的概念。英国语言学家Leech认为,评述作品的感性特征时,时常会评论颜色、音调等,而文学作品的评述首先应该是从非感性的语言方面。因此,笔者将借用文体学研究的相关知识将音乐与文学结合,尝试从词汇音韵、语句逻辑、语篇结构、诗词内涵等方面对比分析,将感性的内容与理性的形式融合,从词与乐的关系出发,探寻歌曲中的意境韵味,从听觉“偏见”中解放出来,分析法国艺术歌曲广受喜爱的原因,感受拉威尔艺术歌曲的风格。

关键词:法国艺术歌曲;“陌生化”;拉威尔;音乐分析

一、研究情况简述

19世纪后半叶法国艺术歌曲的代表人物福列、德彪西、拉威尔的成就非常突出,但查阅国内文献,发现我国对拉威尔作品的研究稍有不足,大多是对其传记生平、理论梳理与具体作品分析,又多是钢琴作品和管弦乐,对其艺术歌曲作了详尽分析的文章只有数十篇。笔者选取拉威尔的一首极少被人关注的《在草地上》作为研究曲目,通过分析作品感受拉威尔艺术歌曲的风格,了解接受不同风格的艺术审美。

文章中的一些专有名词的定义来源:“前景化”这一说法最初是Mukarovsky(1964)使用的,指的是语篇中的语言特征从背景中“突显”出来,这个术语本身是视觉艺术中(如绘画和摄影)前景化概念的隐喻表达[1]。“陌生化、变异”最初指在文学创作中作者对人们普遍接受规则的偏离。标准语言是语言的“背景”,对标准语言有意识地违背是为了达到突出文体特征“前景化”的效果。前者和后者是手段和目的的关系。Leech则提出前景化是文体学中的一个极有效的甚至关键的概念,它为语言相对客观描述和文学评论的相对主观评述架起了一座桥梁。曼特尔·胡德提出“双重音乐能力”,并在《民族音乐学家》中表示:……必须从听觉“偏见”中解放出来……。

二、《在草地上》作品背景简介

《在草地上Sur l’herbe》是法国作曲家莫里斯·拉威尔(1875-1937)选取象征派诗人保罗·魏尔伦(1844-1896)诗歌所作的一首极具意境的法国艺术歌曲作品。该作品的歌词来自诗集《华宴集》(Les Fêtes Galantes1869)的第三节,《华宴集》是一本讲述爱情的插画诗集。歌词的选用并不让人意外,象征主义风格对19世纪后期巴那斯派和印象派的影响极深,被誉为“诗人之王”的魏尔伦(Paul Verlaine)是象征主义诗人中的佼佼者,深受德彪西、拉威尔等音乐家的青睐。其诗作细腻沉静,韵律十足,而拉威尔也受到当时社会“世纪末伤感”的影响,所选的诗词具有压抑、悲观的特点,同时也反映着作者的审美观念及人生观。

十九世纪末二十世纪初,西方音乐正处于音乐风格多元化发展的特殊时期,其中法国的文化呈现全面繁荣之势,巴黎的艺术生活十分活跃,以德彪西为代表的作曲家慢慢脱离了功能和声的束缚,形成印象主义流派[2]。而拉威尔积极探索新的音乐风格,在音乐创作中不停变化。拉威尔对法国艺术歌曲产生了深远的影响,使法国艺术歌曲做到音乐与诗歌结合,并具有完整的艺术表现力的一种音乐体裁。

三、文本中的“陌生化”

在笔者对中国古诗词艺术歌曲进行音乐分析时,探讨了含蓄的古诗词因与外部语言偏离而带给人独特的审美感受。(当代传统中文歌曲创作中,歌词多具通俗易懂、朗朗上口的特点,普通句式歌词难以唤起欣赏者的审美兴趣时,作曲家和填词者考虑突破常规,破坏句法规范,打破读者心理期待,让作词者和欣赏者之间建立一种“自由”的关系,选取古诗词既能给人带来吟诵之感,又区别于生活中的“白话”,是与社会语言(外部)偏离带来“陌生化”感受。)本次研究可以在日后为法国诗歌与白话的区别、中法文化差异、象征主义风格与中国创作的联系等研究提供储备[3]。本文歌词中“前景化”现象主要是从文本内部形式变异、押韵、歌词内涵改变以及审美风格等出发。

(一)形式变异

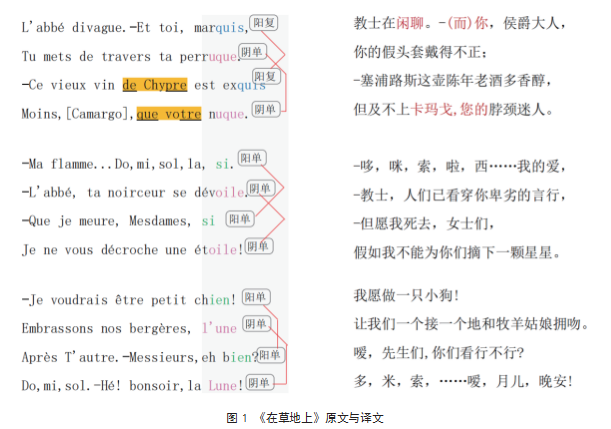

原文记录时还使用“短线”进行分句,穿插着问句和感叹的对话形式,增强了场景的真实感,截取的片段诙谐又带有针锋相对,增强作品表现力与张力。德奥艺术歌曲多采用意境优美的诗歌,往往围绕着既平静温暖而又跌宕起伏的情感,法国艺术歌曲虽受德奥歌曲影响很深,但本词却一改常态,用两个人物在草地上对话的形式,准确塑造了一位敢于讽刺、对权利不屑一顾的艺术形象。形式上的变化会给人最直观的陌生感,这种“陌生”区别于法国白话文,从而由形式变异蔓延至内涵偏离[4]。

(二)押韵手段

本诗分成三段,三段均使用不同的韵脚形成“交叉韵Les rimes croisées”(ABAB)押韵形式,这种隔句押韵的形式类似中国古诗词尾字(词)的元音吻合。此外,法语的押韵规则[5]还要求阴阳一致,单复数一致,mar-quis-exquis dévoile-étoile等六对韵脚的设置,使歌词形成工整的平行结构,音响效果更加有力。除此之外,第一小节,de Chypre与que votre在句间形成对应,作者使用了句间双押技巧,使所要表达的情感得到了一个强调。

重复与变异都是前景化显现的手段,法语诗歌优美的原因之一可能是音韵中的“平等”,其音韵规律与中国古诗词格律又不尽相同。前者元音没有声调,不像汉语拼音中五个声调会存在不同的音高、响度、时值的差异,但会因为法语需要“说清楚”元音,轻读辅音这一处理,会形成类似于中国诗词的平仄,给人陌生的熟悉感。

(三)语义内涵偏离

表现风格的第一要点就是词语的运用。魏尔伦的诗集常给人柔婉哀怨的质感,该歌词原文为法文,语调温柔,用词清纯,节奏舒缓,情意缠绵忧郁,虽然在歌词中看似出现了日常温馨的元素,但是仍然可以看出在看似宁静祥和的环境中语言的锐利和讽刺。在很多人眼里,法国是浪漫的,是随处都会有《市政厅之吻》的程度,法国的浪漫来自自由、向上的热情以及反抗精神[6]。因此可能认为露骨的语言是在法国文化中被大众所接受的。因此在众多翻译版本中,divague翻译为闲聊,是刻意弱化场景的违和感、折衷主义化魏尔伦的诗歌。修辞词的使用:

“Camargo”:卡玛戈·德·库比特(1720-1770)比利时歌唱家,是巴黎歌剧院的一名主要芭蕾舞演员,她出现在兰克雷特的一幅著名的田园肖像画中,在当时“卡玛戈”已成为美女的代名词,翻译为“你”。

“myflamme”:字面意思是“我的火焰,我的欲火”,引申为“我的爱”。

“noirceur”:指的是品质卑贱、坏或邪恶的。

根据诗歌译文中“卡玛戈、美酒、星星、牧羊女、小狗”这些名词,初看场景温馨、美好,教士与女性的语言简洁日常,但是其语句内涵却饱含讽刺。例如译文中第一小节,先交代场景“(引申义)教士在闲聊”,此处“divague”直译为“胡言乱语”,在下文中也有印证,教士(修道院院长)真的好像在胡言乱语,开篇直指“侯爵您的发套带的不正”,然后是露骨的赞赏,在第二小节直接哼歌曲旁若无人地发出自言自语,即使在女性直接反击他“人们都已看穿你卑劣的言行”,他依然在自说自话,天马行空地说着童真的词句。

(四)审美陌生

象征主义诗歌中的字词、意象都具有强烈的视觉冲击力,意思一般也能读得懂,然而一旦把这些字、词和意象拼贴、组合到一起,则立刻变得神秘莫测起来。本词法国诗歌中的颓废之意与中国艺术歌曲审美偏离,其中对“死”这个沉重、严肃的词汇,鲜有避谶。中文诗歌也并不是对“死”绝口不提,“……然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面……”“十年生死两茫茫……”这些例子无不在陈述拟物或真实的死亡结果,有区别于本词中类似赌咒般的语言方式。这种魏尔伦作品中的压抑与神秘感,利用美好的意象褪去晦涩的外表,保留法国文化中积极向上的热情内核,引起观众共鸣,给人“陌生”又不脱离之感。

四、《在草地上》歌曲谱面分析

该作品音乐整体建立在#c小调上,共有24小节,是带有引子和尾声的不带再现的三段体结构。根据音乐划分引子为2小节,因第三、四小节的材料相同且第四节开始有人声出现。前奏建立在#c小调布鲁斯音阶的属功能组上(#c-#d-e-#f-#g-a-降b-#c),低音在属音#g上保持,A段两乐句小调内转调,结尾开放。间奏也可与B段看成一个部分,从第8小节开始,短暂离调至E大调布鲁斯音阶上,且低音依次向下延伸。整首作品色彩十分丰富,和弦结构上,九和弦是拉威尔常用的和弦,由于九和弦包含不同功能的音级的矛盾性被削弱,高叠和弦的音级材料,可以从调性内迅速发展到调性外,又可使大量音极材料得到充分运用,三和弦的复合、产生了非高叠和弦所没有的色彩。歌曲中两次出现do-mi-sol,让歌曲的阴郁感突转,歌曲开篇使用高位同音音级重复出现,使歌曲的戏剧冲突瞬间提升[7]。

歌曲谱面有细致严谨的表情术语、速度记号。列举如下:

延长音符号上标注Court(短),Plus lent(慢一点)expressif(有表现力的),Ralenti怠速,都是对前奏的尾声进行规定。Suivez继续,在声乐部分给出了Presqu au mouvt的指示,表明在这个地方要跳动并且tres expressif非常有表现力。au mouvt在运动中;Retenez保持住;Avec affeterie带感情的;Assez vite很快;Tres doux非常温和;Retenu保留;Un peu plus lent qu’an debut比一开始慢一点。

情节描写生动,音乐造型性强,音乐语言手法恰当,旋律自由流畅,和声色彩华丽,音域不太宽广,但叙述感十足。曲式结构精致,低音旋律声部线性十足。作品中频繁出现了短暂的离调,后回归原调,音乐性极强,突破了传统大小调体系的束缚,有浓厚的民族色彩与新时期民族音乐创新的特色,从他国音乐中吸取精华,写出了具有独特风格的旋律。

五、前景化视角的音乐分析

这首作品通过诙谐,富有表现力的音乐风格描述了两个人物在草地上简短的对话,准确塑造了一位讽刺教士、对权力不屑一顾的艺术形象。拉威尔很多优秀作品毫无晦涩费解之意,比较明朗轻快、清新自然、流畅舒缓,虽然他的作品多是忧伤之作却不流于颓废。在诗歌艺术中魏尔伦以他那反叛又不失传统的诗风、哀伤又不悲痛的诗意为他在法国的诗歌舞台上赢得了崇高的声誉。因此《在草地上》作品中感受到在魏尔伦那蕴美空灵,意境深远的艺术空间中让读者感受那扑朔迷离的诗趣,从而建立起拉威尔与魏尔伦之间那亲切而又不可言传的灵魂与灵魂的共同感应,于是利用自己熟练地和声的技术和偏爱的爵士理念以及异国元素完成这部作品。

(一)音乐色彩的丰满

演奏的即兴性,带来旋律的自由,各种乐器声部为突出自己往往会用和声各种延伸音来用作旋律的即兴部分,这种音虽然和和弦主音属音只有大小二度关系,但在和声体系里却离和声主音较远,往往有游离于和声之外的效果,但又有极强的导向主音和属音的倾向,能够加强人声声部的音量。

法国艺术歌曲十分注重色彩的变化,音乐线条流动飘逸,具有独特的艺术风格特点和民族特性。研究歌谱明显发现频繁的转调,和声色彩极为丰富,以九和弦为基础的变革颠覆了古典音乐和声三和弦的稳固和谐,也使音乐的冲击力与张力增强。

该部分出现了E大调布鲁斯音阶音符:E-#F-♮G-A-B-#C-♮D-E。即兴的演奏带来旋律的自由,各种乐器声部为突出自己往往会采用和声和各种延伸音来用作旋律的即兴部分。这种音虽然和和弦主音属音只有大小二度关系,但在和声系统中,它却与和声主音相距较远,并且通常具有游离于和声之外的效果,但是也有很强的引导主音和属音的趋势,因此它除了可以给单个声部的solo提供了除了音量以外,另外一种脱颖而出的手段。这种设计给音乐带来了各种各样的色彩和流动性。

(二)乐篇中的节奏偏离

当时流行的一种四拍子的舞蹈通常只有一个钢琴作为伴舞的乐器,形成了另外一种爵士风格叫Ragtime,其特点是旋律带有强烈的切分节奏,切分节奏有强烈地导向重音和加强重音的效果,改变强弱关系,重音延后使旋律具有很强的不规则跳跃感,使舞蹈更有情趣。拉威尔,德彪西等人也深受Ragtime的影响。

本曲人声旋律部分没有出现重复或相似,但在伴奏织体中,多次出现相同的音乐材料。这样的平行结构在语篇乐篇中有突出作用,“再熟悉”是听众对音乐中语言语篇结构的心理回应,使他们对作品意义及相关语境更加敏感,加深了对作品的理解。本曲中出现旋律与伴奏声部出现“二对三”结构,上声部(旋律)为一个二连音,下声部(伴奏)三拍子舞曲风格正常进行,奏唱时下声部先出,上声部第一音紧随其后,交替叠置出现形成交错节奏,同样在听觉上会有明显的不稳定感。

(三)异国元素的使用

拉威尔对音乐中的新思潮是大度、乐于接受的,但是他只是希望得到“发展”而不是“革命”,他欣赏舒伯特,从和声技法上,《在草地上》的伴奏部分并不是为了特立独行创作和声对位,而是采用传统的三拍子舞曲风格对位,在左手低音声部中给出同音,几乎没有太大的变化,最终仅改动一个节奏型,加入几个简单的极进音阶,使歌曲有趣新颖。在歌曲中段第13小节连续使用东方元素浓重的流动的琶音音阶,给人轻柔似水的波动感。在西方音乐的常有和声里很少出现此类异国元素,在拉威尔的《哈巴涅拉》练声曲中,也吸取了西班牙舞蹈元素,使每首歌曲都有自己的专属味道。

结语

本文关注艺术歌曲《在草地上》,从形式变化、押韵手段、诗词内涵、语篇结构中的节奏、音乐色彩的丰满、异国元素的使用等方面进行音乐分析,再借用相关知识结合音乐与文学,尝试从前景化的视角,将感性的内容与理性的形式融合,探寻歌曲中的意境韵味,总结以下几点:

1.法国诗歌既有吟诵风味,又区别于白话。《在草地上》作者巧妙地运用押韵手段进行创作,使歌词形成语音平行结构。此外,还改变了传统艺术歌曲中的意境与抒情,用对话这一陌生的形式,陌生又能引起听众共鸣。

2.除了歌曲的谱面分析,还提及乐曲中意境基调的营造。乐曲按照常见的和声进行,又大量使用了切分音节奏与对位节奏,丰满了音乐色彩;歌曲中使用了东方元素,给听众带来异域感受。

拉威尔的法国艺术歌曲是西方作曲技法与泛印象主义风格相结合的作品,用文学视角启发音乐分析方式,探究文学与音乐的相交。笔者也需要从新视角进一步研究艺术歌曲的创作及演唱,探寻法国艺术歌曲中的技法与魅力,重回到中国古诗词艺术歌曲的研究中来。

参考文献

[1]喻宜萱,陈瑜.《德彪西、拉威尔、普朗克艺术歌曲选》[M].北京:人民音乐出版社,2005.

[2]李昂.沿袭与创新[D].武汉音乐学院,2010.

[3]杨再明.个性与表现——论魏尔伦诗歌特性[J].陕西广播电视大学学报(综合版),2005,(03):92-93.

[4]江向东.拉威尔艺术歌曲钢琴伴奏分析[J].交响.西安音乐学院学报,2006,(02):67-70.

[5]朱倩兰.保罗-玛丽·魏尔伦诗歌选译[J].法语学习,2013,(05):57-59.

[6]黄珩.和声的色彩——解读拉威尔《丑角的晨歌》和声特征[J].大众文艺,2020,(09):155-157.

[7]王中余.爵士视域下的“二重组织”——拉威尔《G大调小提琴奏鸣曲》双调性结构研究[J].音乐研究,2013,(3):82-93.