电影跨媒介创作中的参与式美学建构论文

2025-04-12 15:30:31 来源: 作者:xuling

摘要:电影跨媒介创作中的参与式美学建构为观众提供了更为丰富和激动人心的电影体验,并对电影艺术本身的创作方式和表达方式产生了重要影响。而在这一语境之下,观众如何参与到电影创作过程中,参与式美学如何塑造了电影的叙事方式和审美体验。

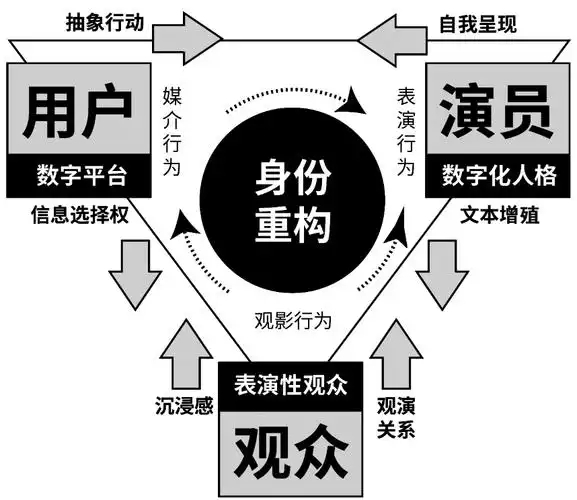

摘要:电影跨媒介创作中的参与式美学建构为观众提供了更为丰富和激动人心的电影体验,并对电影艺术本身的创作方式和表达方式产生了重要影响。而在这一语境之下,观众如何参与到电影创作过程中,参与式美学如何塑造了电影的叙事方式和审美体验,以及跨媒介创作对参与式美学的价值和挑战等,都是值得思考的有趣问题。文章由此触发,尝试探讨了电影跨媒介创作中的参与式美学建构,旨在揭示观众与电影之间的互动和共创关系对于电影艺术的影响。通过分析亚洲范围内的电影跨媒介创作实践,包括虚拟现实电影、交互式电影游戏等,以及与观众的互动、社交媒体平台上的电影评论和分享等,探讨参与式美学在这些创作形式中的运用和效果。

关键词:电影;跨媒介创作;参与式美学

进入数字时代,观众对于电影的期待和参与需求不再局限于传统观看的被动体验,而是渴望通过互动和共创的方式与电影进行更深入的互动。这一现象促使了电影产业不断探索新的创作形式和艺术表达方式,引发了全球范围内对于电影跨媒介创作中的参与式美学建构的兴趣。过去的几十年中,参与式美学已经成为影视研究领域中的重要理论框架之一,强调观众在艺术作品中的主体地位和积极参与。然而,随着电影与游戏、虚拟现实技术等的结合,电影的观众参与方式发生了巨大变化,逐渐开始具有有了“跨媒介”叙事的性质和特点。[1]虚拟现实电影、交互式电影游戏以及社交媒体平台上的电影评论和分享等,都成为颠覆传统的交互方式,因此有必要重新思考和探索参与式美学在电影跨媒介创作中的意义和应用。

一、参与式美学的理论框架

参与式美学是一种强调观众积极参与和互动的美学理论框架,它将观众从传统的被动接受者转变为创作者、解释者和共同创造者。参与式美学认为观众在艺术作品中起着至关重要的作用,他们不仅仅是单纯地接收和消费作品,更是通过主体性的参与和实践来赋予作品新的意义和价值。

参与式美学强调观众的主体地位,认为观众是主动构建意义和情感的过程中的核心参与者。观众的主体性包括多个方面。首先,观众具有独特的生活经历、文化背景和个人观点,这些因素会影响他们对作品的理解和感受;其次,观众通过自己的解读和评价参与到作品的创造过程中,他们可以赋予作品新的意义和诠释;最后,观众还可以通过互动和参与形塑作品的发展和演变。参与式美学还关注观众的创作参与度,即观众在艺术作品的创作过程中的参与程度。这种参与度可以包括评论、改编、互动和社交分享等多种形式。观众可以通过评论作品表达自己的看法和评价,也可以将作品重新改编或延伸为新的创作,还可以通过互动展示自己对作品的理解和重构。社交媒体的兴起更加促进了观众之间、观众与创作者之间的交流和分享,使得观众的参与变得更加广泛和深入。总而言之,参与式美学强调观众的主体性、创作参与度和互动性质,认为观众不再仅仅是作品的被动接收者,而是积极参与和塑造作品意义的重要角色。这一概念对于电影艺术的发展和观众体验的丰富化具有重要意义,引导了电影跨媒介创作中的创新实践和探索。

二、亚洲范围内的电影跨媒介创作实践

1.虚拟现实电影

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)电影是一种利用虚拟现实技术创作和呈现的电影形式。与传统电影相比,虚拟现实电影通过头戴式显示设备、手柄或体感设备等技术将观众置身于虚拟场景中,让他们可以与电影中的虚拟环境进行互动和体验。

沉浸式、互动性和多视角观看的选择性等,都是决定虚拟现实电影的创作形式与观众参与的重要因素。虚拟现实电影通过虚拟现实技术使观众沉浸于电影的虚拟场景之中。观众可以感受到身临其境的视听效果,仿佛真实地身处于电影中所展现的环境和情节之中。这种沉浸式的体验使观众能够更深入地融入电影世界,增强了情感共鸣和参与感。因此,虚拟现实电影赋予观众更多的互动和选择的权力。观众可以通过手柄、体感设备等交互工具与虚拟环境中的物体、角色进行互动,甚至能够影响故事情节的发展。观众的选择和行为会对电影的走向产生实时的影响,使观众成为电影创作中的参与者之一。这种媒介和跨平台增加了主动选择的可能,而多视角观看是其中最为革命性的成果。观众可以自由选择观看的角度,从不同的角度观察电影中的场景和角色,获取不同的信息和体验。这种多视角观看的特点增加了观众参与和解读的自由度,使观众能够根据自己的兴趣和需求来探索电影世界。虚拟现实电影也为观众提供了社区交流和分享的机会。观众可以通过社交媒体平台或虚拟现实社区与其他观众分享自己的观影体验、评论和建议。这种社区共享的方式促进了观众之间的互动和交流,丰富了观影体验。

2.交互式影游融合

交互式电影游戏是一种结合了电影和游戏元素的媒介形式,它为观众提供了更加参与性强、互动性高的体验。在亚洲范围内,许多创作者和游戏开发者正在探索交互式电影游戏的设计和体验。

交互式电影游戏的设计理念是将电影的叙事和情节与游戏的互动性和选择性相结合。这种电影就像甘宁所说“意欲撕破一个自闭的虚构世界,构建电影与观众的联系。”[2]游戏中的玩家扮演角色,通过决策和行动来推动故事的发展,影响剧情走向。设计师需要考虑如何平衡电影叙事的连贯性和游戏互动的自由度,以确保玩家在游戏中能够获得沉浸式的体验。交互式电影游戏通常提供给玩家扮演一个或多个角色的机会。玩家可以根据自己的偏好和价值观来选择角色的行动,甚至影响故事的结局。这种角色扮演和选择决策的机制使玩家能够更深入地投入游戏世界中,体验到个性化的情节发展。这类作品通常具有多条剧情分支和不同的结局,取决于玩家的选择和行动。这种多路径剧情和结局的设计为玩家提供了更大的自由度和探索空间,增加了游戏的重玩价值和吸引力。亚洲范围内的电影跨媒介创作实践中,交互式电影游戏作为一种新颖的媒介形式,正受到越来越多的关注和探索。通过合理的设计和技术支持,交互式电影游戏为观众提供了更加参与性强、互动性高的体验。未来将有更多创作者和游戏开发者致力于挖掘和拓展交互式电影游戏的创新潜力,并为观众带来更加复合的直觉与情绪反馈。

3.社交平台的媒体再创作

社交媒体平台的兴起和普及为观众提供了一个广泛分享和讨论电影的空间。通过社交媒体平台,观众可以发布电影评论、分享自己的观影体验以及与其他人交流意见。这种电影评论和分享在亚洲范围内产生了广泛的影响,对电影行业和观众之间的互动产生了重要的影响。

历史上也没有任何一种形态的社会,曾经出现过这么集中的影像、这么密集的视觉信息。[3]当下,社交媒体平台上的电影评论和分享成为观众选择观影的重要参考依据之一。人们倾向于在决定观看一部电影之前阅读他人的评论和观点,从而了解电影的质量、故事情节和观感。这种评价和分享的影响力可以对电影票房和口碑产生显著的影响。社交媒体平台上的电影评论和分享形成了一个公开、透明的电影舆论空间。观众可以在平台上表达自己对电影的喜爱、批评和观点,形成对电影的口碑传播。正面的评论和分享有助于提高一部电影的知名度和美誉度,而负面的评论则可能对电影的形象和票房产生负面影响。同时,社交媒体平台作为一个互动的空间,让观众之间得以进行电影相关话题的互动和交流。观众可以在评论区讨论电影的情节、演员表现、主题等,并与其他观众分享自己的观点和看法。这种互动和交流促进了观众之间的联结和社区感。然而,社交媒体平台上的电影评论和分享也存在一些挑战和问题。首先,由于每个人的审美和喜好不同,观众的评论和评价可能存在主观性。其次,社交媒体平台上的评论往往存在匿名性和言论自由的特点,这也可能导致一些恶意攻击、虚假信息以及盗版链接的传播。

三、参与式美学对亚洲电影叙事的影响

1.故事解读的多元化与模糊性

参与式美学对电影叙事方式和审美体验的影响有许多方面,其中之一是观众参与对电影视觉效果的影响。通过积极参与,观众可以对电影的视觉呈现产生直接或间接的影响。而参与式美学鼓励观众从自己独特的主观视角去解读电影的视觉效果。观众可以根据自己的审美偏好、文化背景和个人经验来选择关注和解读电影中的视觉元素。这种主观解读和视角选择使观众能够对电影的视觉效果产生个性化的认知和反应。

从参与行为上看,交互电影会让观众在观看电影的过程中,面临一系列的抉择和选择,例如选择哪条线索去追寻、是否与其他角色合作、是否相信某个人的说法等等。这些选择将直接影响剧情的发展和结局。观众可以通过使用电影院提供的移动应用程序,在屏幕上选择自己的决策,并观察与其他观众做出不同选择的人数比例。电影根据观众的选择实时调整剧情,产生不同的情节走向和结局。这种互动的叙事方式使观众感到他们对故事发展的掌控力,更深度地投入剧情和角色的命运中。参与式美学的这种非线性和模糊的叙事结构在亚洲电影中取得了成功。观众不再只是被动地接受故事,而是成为故事的一部分,通过参与决策和选择来推动剧情的发展。这种参与感增强了观众的代入感和情感共鸣,使他们更加身临其境地体验电影故事。

观众的参与使得电影故事可以被解读出不同的层次和意义,从而丰富了作品的内涵。观众带着各自的背景、经验和观点来观看电影,并通过主观的解读赋予故事个人化的意义。而跨媒介创作是视觉信息被电影作品“重新征用”的现象。[4]这使得电影变得更加开放和多维,不同观众可以从中获得不同的情感和思考。观众参与的过程可以引发情感上的共鸣。当观众投入电影情节中时,他们可以与角色建立情感联系,共同经历故事中的情感起伏。这种情感共鸣使得观众更加深入地理解和体验电影中传递的情感信息。参与式美学同时赋予观众一定的创造力和主动性。观众可以通过思考、推理和联想来填补电影中的空白部分,自行构建故事内在的逻辑和细节。这种主动性的创造过程使得观众更加亲身地参与到电影的叙事中,增强了他们对故事的投入和理解。

2.跨媒体协作下的情感共鸣

观众参与对电影情感共鸣的影响是参与式美学在电影叙事方式中的一个关键方面。参与式美学强调观众积极参与电影,不仅仅是被动地接受影片呈现的内容,而是通过互动、思考和情感投入来与电影进行交流。

首先,观众参与可以增强他们与电影中角色和情节之间的情感共鸣。通过投身于电影情节中,观众能够更深刻地理解和感受角色经历的情感,从而与他们建立情感联系。这种情感共鸣可以使观众更加关注电影中的人物命运和故事发展,增强他们对电影的参与感。其次,参与式美学还鼓励观众从自己独特的主观视角去解读电影,并与其进行对话。观众可以根据自己的经验、价值观和情感反应来解读电影中的事件和角色行为。这种主观参与使观众能够与电影创作者进行心灵上的对话,从而更好地理解和欣赏电影的意图和表达。通过参与其中,更轻易地能够触发观众反思和探讨电影所呈现的主题和议题。通过参与式美学的引导,观众被鼓励去思考电影中的道德、社会和文化问题,并从中获得更深层次的理解。这种思考可以帮助观众发展自己的观点和见解,并与其他观众进行讨论和交流。参与式美学还强调观众之间的互动和社交体验。这种互动和社交体验不仅增强了观众对电影的参与感,还为他们提供了一个共同探索和欣赏电影的平台。

日本动画电影《你的名字》(Your Name)在2016年上映前后,便推出了官方网站和社交媒体账号,鼓励观众在观影后分享自己的感受和理解。观众可以通过社交媒体平台与其他观众交流、讨论电影的情节、意义和细节等。除了观众之间的互动,电影还通过虚拟现实技术为观众提供了更加沉浸式的观影体验。在电影的宣传活动中,推出了一个基于虚拟现实技术的应用程序,观众可以通过虚拟现实设备进入电影中的场景,感受到电影中角色的身临其境的体验。这种跨媒体互动的方式使观众能够更加全面地参与到电影中,不仅可以分享自己的观影体验,还可以探索电影世界的其他方面。观众之间的互动和交流促进了对电影的深度思考和理解,同时也增强了观众的情感共鸣和对电影的认同感。通过跨媒体互动,亚洲电影能够将观众的参与推向一个新的层面。

3.叙事主题和内容的当代回应

观众的反馈和期待也会影响电影制作者对于视觉效果的选择和呈现。当观众表达对某种视觉风格或效果的喜爱时,电影创作者可能会更多地采用这样的元素来满足观众的期待。参与式美学鼓励观众积极参与电影的叙事和表达,并为他们提供了更多的思考和讨论的空间。

参与式美学鼓励电影制作者引入多元的视角和声音,以反映不同社会群体和文化的多样性。这种做法丰富了电影的内容和故事情节,使之更具包容性和代表性。通过展示不同群体的经历和观点,电影能够更好地反映社会的复杂性,并让观众产生共鸣。韩国电影《寄生虫》通过不同阶层之间的冲突和互动来呈现社会问题。观众被邀请参与电影中角色的命运,并思考贫富差距引发的道德和社会问题。我国电影《我不是药神》讲述了一个常人与大型医药公司斗争的故事。观众在电影中体验到主人公的挣扎和勇气,并被启发去关注医疗体系中的不公正现象。两部电影都取得了巨大的成功,且引发了广泛的思考和讨论,电影虽然是艺术化的创作,却源于对社会现实的思考,这也正是参与式美学所提倡和鼓励的。电影制作者关注社会问题和议题,并通过电影来传递相关信息和启发观众的思考。现代电影越来越频繁地涉及贫富差距、种族平等、性别认同、环境保护等重要议题。通过呈现这些议题的复杂性和多面性,电影能够引起观众对社会问题的思考,并推动社会意识和变革。参与式美学通过引发观众的反思和对话,促使他们主动参与电影所讨论的议题。这种方式扩大了电影的影响力和深度,使观众不仅是被动地接受故事,而是积极思考、讨论并与其他观众交流。观众被鼓励对自己的价值观和信念进行反思,从而推动个人和社会的成长与进步。

四、结语

电影跨媒介创作中的参与式美学建构,强调了观众在创作和体验过程中的主动参与和互动,使他们成为创作者的合作者。其交互性、多媒介融合性以及社会化、个性化、跨文化性等特质,共同作用于当代亚洲电影创作,这种美学建构为观众提供了更丰富、参与度更高的电影体验,同时也为创作者带来了更多的创作和商业机会。通过参与式美学建构,电影成为一个更具互动性、共享性和开放性的艺术形式。

参考文献:

[1]李显杰.“跨媒介”视野下的电影叙事二题[J].上海大学学报(社会科学版),2008(06):70-79.

[2](美)汤姆·冈宁,范倍.吸引力电影:早期电影及其观众与先锋派[J].电影艺术,2009(02):61-65.

[3]约翰·伯格.观看之道[M].戴行钺,译.桂林:广西师范大学出版社,2015:184.

[4]赵斌.电影再媒介化:概念考古与理论展望[J].文艺研究,2022(8),109-120.