地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政育人的路径与成效研究论文

2025-04-12 15:24:47 来源: 作者:xuling

摘要:本文分析了地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政的研究现状,从调整人才培养目标、优化课程体系、创新育人方式、课程思政案例等四个方面论述了实践教学课程思政育人的路径,总结了地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政育人的成效。

摘要:本文分析了地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政的研究现状,从调整人才培养目标、优化课程体系、创新育人方式、课程思政案例等四个方面论述了实践教学课程思政育人的路径,总结了地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政育人的成效。

关键词:地方高校;音乐艺术硕士;课程思政;实践育人

2016年12月全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记提出:“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时提出:“教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的示范,促进学生成长为全面发展的人。”可见,高校课程思政建设涉及宽广,责任重大,具有重要的研究价值。

一、音乐艺术硕士课程思政实践育人的研究现状

2019年8月,中办、国办印发《关于深化新时代学校思想政治课改革创新的若干意见》,明确提出全面推进高校课程思政建设。2020年5月教育部印发了《高校课程思政建设指导纲要》(以下简称“纲要”),要在全国高校各专业全面推进课程思政建设,明确艺术学类专业“要在课程教学中教育引导学生立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观。要坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强文化自信[1]”。由此,“全员、全程、全方位”的课程思政育人策略基本形成,要求所有课程担负起育人责任,建设高质量的思想政治工作教育体系。在此过程中,以实践教学为主导的音乐艺术硕士思政课程建设刚刚起步,研究成果还显得比较薄弱。所谓“实践教学”,相当于理论教学而言,主要是指通过实习、实践环节巩固理论知识,提升应用能力的方法。

对音乐艺术硕士教学而言,以应用型人才培养为主,一方面强调实践类课程比例达标,另一方面强化实习实践环节,强调实践学分要达标。教育部《艺术硕士专业学位研究生指导性培养方案(2020年修订)》要求“艺术硕士专业学位课程总学分不少于50学分,实践类课程学分应不少于总学分的60%。[2]”

通过学术检索,目前关于“艺术硕士思政课程”建设的文献仅有4篇,大多停留在宏观层面的学情、路径的分析和论证,缺少微观层面的实施办法和经验总结。如白凌婷的《广西红色文化资源融入艺术硕士课程思政的路径创新研究》,论述了广西红色文化资源融入艺术硕士课程思政的现实困境、原因,提出了“强化以人为本、优化教育手段、深化课程改革”三个层面的路径创新[3]。范丽辉、弋丹的《课程思政教育理念融入艺术硕士(MFA)人才培养的路径探索——以新疆艺术学院为例》,分析艺术硕士的学情与困境为基础,从明确培养目标、优化课程体系、充分发挥实践育人功能、加强硕士导师队伍建设等方面总结了课程思政教育理念融入艺术硕士培养的行动方式[4]。宏观层面,以专业总体课程思政体系构建的文章有篇:刘正军、徐雨的论文《艺术硕士专业实践教学的“课程思政”探究——以艺术设计学专业为例》,论证了专业实践教学与爱国教育、社会公德以及职业道德相结合的课程思政方式,实现学生在思想政治教育与专业技能知识方面的全方面提升[5]。涉及实践教学的课程思政建设的论文仅有李雁南的《音乐高校课程思政的探索与实践——以浙江音乐学院音乐教育学院钢琴合作课程为例》,以浙江音乐学院音乐教育学院音乐教育艺术硕士钢琴合作课程为例,探讨其与思政融合的优势与可行性,并提供实证分析,为高校思政建设提供经验和参照[6]。可见,音乐艺术硕士实践教学课程思政的微观研究尚处于起步阶段。

二、音乐艺术硕士实践教学课程思政实践育人的路径

如何进行音乐艺术硕士课程思政建设?仁者见仁、智者见智,但其一定是以我国高校思政建设纲要为统领,利用思想教育、文化教育、专业教育、环境教育等育人手段,结合音乐艺术硕士的课程实际和育人目标逐步实施的。2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,标志着高校课程思政建设的全面展开。艺术类专业的课程思政建设要求“要在课程教学中教育引导学生立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观。要坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强文化自信。”可见,音乐艺术硕士的课程思政建设要突出人民性、艺术性、实践性和民族性。

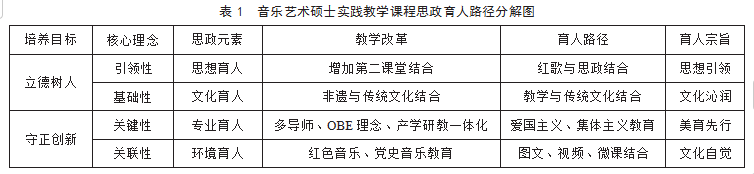

为落实好音乐艺术硕士实践教学课程思政建设,本文对接“纲要”精神提出了引领性、基础性、关键性、关联性等四大核心理念,探索音乐艺术硕士实践教学的思政课建设方案(参见表1:音乐艺术硕士实践教学课程思政育人分解图)。从思想育人、文化育人、专业育人、环境育人等四个方面,通过第二课堂、非遗传承、产学研教一体化、红色音乐教育等方法,实现思想引领、文化浸润、美育先行的育人宗旨,达到立德树人、守正创新的培养目标。

(一)调整人才培养目标

人才培养目标是专业办学定位的核心,决定专业整体发展方向,是专业发展战略规划的关键。因此,高校应根据国家和社会需求、结合自身实际制定合理的人才培养目标。音乐艺术硕士实践教学的课程思政建设,需要结合国情、校情,开展中国特色社会主义的思想政治教育,调整人才培养方案,实践教学向“课程思政”“整体育人”靠拢。要求音乐艺术硕士坚持马克思主义的文艺观,掌握扎实的专业技能,具备良好的职业精神。

我校结合地方高校综合大学的具体实际,音乐艺术硕士培养按照教育部“艺术硕士人才培养指导方案”中的“落实党的教育方针和立德树人根本任务”“具有良好职业道德”的培养要求,突出实践教学,将人才培养目标中理想、信念、价值观以及职业发展和敬业精神方面的培养嵌入“思政目标”,将“贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务,能够胜任音乐创作、表演、教育、管理等相关工作,具有良好职业道德,具备系统专业知识、高水平技能和—定艺术造诣的高层次应用型音乐专门人才[7]”确定为音乐艺术硕士的人才培养目标。具体要求为:

1.学术道德,包括掌握马克思主义基本理论,具备人文精神和正确的人生观、价值观,遵守职业道德与伦理规范,树立艺术理想、专业思想和专业信念。

2.专业素养,包括文化素质和艺术修养,具备扎实的音乐实践(表演、教学)能力,广泛涉猎艺术相关门类和专业以外的人文知识,并具有一定的艺术思想,了解中外音乐的历史与理论,掌握音乐的技能与理论,能进行高质量的演唱、演奏或音乐课堂教学、音乐艺术指导,并具有较高地阐释本专业实践问题的理论水平。

3.职业精神,包括对艺术的热爱,勇于担当文化艺术的传承与创新职责,具备良好的敬业精神和职业风范以及事业心。

可见音乐艺术硕士实践教学的思政目标为:培养具有正确的人生观、价值观,遵守职业道德、伦理规范,扎实的专业素养,良好的敬业精神的高层次应用型音乐人才。

(二)优化课程体系

有效发挥我校综合类高校的优势,在音乐艺术硕士实践教学的课程思政教学中,积极推进红色音乐进思政课堂。对于《马克思主义与社会科学方法论》《中国特色社会主义理论与实践》公共课,直接用经典音乐或思政故事贯穿教学全程,用生动的西方经典音乐以及红歌、红色器乐曲引出马克思主义经典理论和中国革命史阶段史料,发挥音乐生会唱、能演的优势活跃思政课堂,引领学生形成正确的人生观、价值观和审美情趣。

在《文学经典赏析》《艺术概论》《中国民俗文化》以及《艺术采风》《专业实习》《多声部音乐创编》等选修课和实践教学中,充分有效发挥文化育人的作用,在艺术实践环节中,嵌入传统文化、文学、非遗等元素,与古典诗词以及礼俗文化结合,进行文化浸润,突出中国精神和中国气魄。

在《音乐表演》《重唱》《音乐教育理论与实践》《钢琴艺术史》等专业课实践教学领域,发挥“以美育人”,精选爱国主义、集体主义的作品构建课程思政曲目库,以“润物细无声”的方式推进课程思政,歌唱经典中国民歌、西方优秀艺术歌曲及歌剧片段,传播进行文化,续写新时代文艺精神。

(三)创新实践育人方式

在环境育人方面,充分利用音乐厅、演播厅、实习实践基地开展学年音乐会、田野调查、音乐教育技术实践、论文写作以及社团活动和各种学科竞赛,唤醒文化自觉,发挥新时代新媒体的传播功能,用图片、展览、音响、视频、微课等方式展现西方优秀音乐文化、中国红色音乐、中华优秀传统文化,突出文化育人、环境育人的优势。

在思想育人方面,探索音乐实践教学与校内的思政教学资源结合。进行思政+经典音乐实践教学结合,开展红歌进思政课堂、经典音乐与思政课堂结合等,探索思政课与艺术教育结合的新教材、新教学模式。

在文化育人方面,探索音乐实践教学与校内的传统文化教育资源结合,组织传统文化体验活动,开展民俗活动,发展第二课堂或社团活动,开展中国音乐专题音乐会、朗诵会、读书会、讲演会或中国传统音乐进课堂或相关学术讲座及论文征集活动,有利于继承和弘扬中华优秀传统文化。

在专业育人方面,探索建立课程思政育人平台,形成鲜明的课程思政教学体系。让红色音乐、西方经典音乐、传统文化、职业道德教育等进教材、进课堂。与兄弟院校建立音乐艺术硕士课程思政联盟,开展多层级的教学互动活动,如定期开展读书会、主题音乐会等。鼓励学生跨专业选修美术学院、设计学院、教育学院的课程,丰富和充实自身的人文和艺术素养。充分利用知网、读秀、超星等平台,建立我院音乐艺术硕士课程思政教学资源数据库。引导校内外的师生积极参与研讨,营造良好的学术氛围。发挥导师的引导作用,将课程思政理念运用到全程育人的环节中,形成教学合力和集聚效应,确保全方位、多角度的思政效果。利用科研平台、项目平台进行思政育人,引导学生共同参与思政项目建设、编写教材等,实现科研思政的协同育人。重视艺术实践的思政教学功能,推进以“红色主题”“古诗词主题”“西方经典音乐主题”的音乐会、演出以及作品创作、音乐比赛活动,深化和拓展师生思政教学的实践成果。

同时,积极探索艺术硕士(音乐)课程中的实践环节的思政课程教学方式,开展实践教学思政课程教学改革。对于《音乐作品分析与风格研究》《钢琴艺术史专题研究》《音乐课程标准与教材研究》《中外音乐比较专题研究》《室内乐艺术研究》《音乐版本研究》《音乐美学》《音乐教育哲学》等理论性较强的课程,可以对照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》,对课程大纲、教材、教法等进行课程思政教学设计改革,增加思政题材或内容的讨论、视听、创编等环节,进一步夯实音乐艺术硕士思政教学的基础。

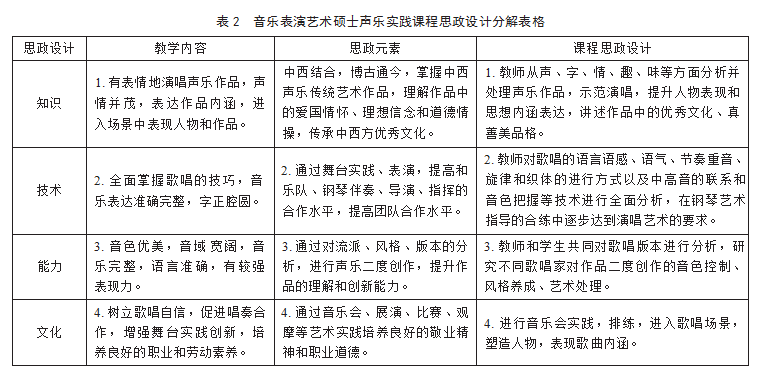

(四)实践教学课程思政育人案例设计

以音乐表演方向艺术硕士声乐课程为例进行课程思政设计,将其定位为实践课程,从知识、技术、能力、文化等层面对教学内容进行分解,通过继承中西优秀文化、提升舞台合作能力和创新能力以及培养职业精神等方面达成思政目标,开展技术示范、演唱艺术、二度创作、艺术实践等环节的课程思政设计(参见表2:声乐课程思政设计分解表格),取得了良好的育人成效。

三、音乐艺术硕士实践教学课程思政育人成效

本研究自启动以来,按照研究计划顺利完成了研究任务。2021年12月,课题组调研了华中地区音乐艺术硕士实践教学课程思政的组织及开展情况,形成了调研报告。2022年3月,按照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》精神,修订了音乐艺术硕士人才培养方案和教学大纲,形成课内外、校内外结合的实践教学课程思政教学模式。202年7月,课题组按照分层、分类的原则,推进“红色音乐”“中国传统文化”“西方经典音乐”“实践教学课程思政联盟”等实践项目进课堂、进社团、进社区活动,撰写研究报告《音乐艺术硕士实践教学课程思政建设指南》。2022年12月,课题组落实音乐实践课程思政体系的编制工作,形成基于课程思政建设的实践教学大纲、讲义,修订了音乐硕士实践课程思政管理文本。2023年12月,课题组发表研究论文《音乐艺术硕士实践教学课程思政研究》,完成课题研究。

本项目将“红歌文化”“西方经典音乐文化”“传统音乐文化”等育人材料运用于音乐艺术实践课程思政教学全程,结合“读书会”“实习汇报会”“专题音乐会”等方式,积极推进音乐艺术硕士实践教学思政课建设,解决目前艺术硕士实践课程思政活力不足、创新不强的实际问题,通过以美育人、以文化人的方式构建大思政格局,引导青年向美向善,增强专业创新能力,拓展了实践创新成果。

将审美教育、人文教育放在突出位置,改变音乐艺术硕士专业实践课教学中强调技术而忽略艺术表现的倾向,将课程思政建设进行分类设计,将美育精神、文化精神体现在育人各环节,实现音乐学习与人的全面发展的协调。在专业课育人主阵地,发挥爱国主义、集体主义、中国传统文化的引领作用,培养真善美的艺术心灵和德才兼备的艺术人才。

结语

对于地方高校音乐艺术硕士实践教学的课程思政建设,本研究提出了“调整人才培养目标”“优化课程体系”“重新思政育人方式”“课程思政案例设计”等路径和方法,阐释了课程思政中“思想育人”“环境育人”“文化育人”“专业育人”等育人新思路,总结了地方高校音乐艺术硕士实践教学课程思政育人的成效。关注将音乐艺术实践课程或环节与红色音乐文化、西方经典音乐文化、传统音乐文化学习结合,培养学生真善美的品格,形成了以美育人的新模式和新方法。按照公共课、专业必修课、专业选修课、实习实践环节等课程属性分类,采取不同的课程思政教学的嵌入方式,促进学科交叉和融合,有效提升了学生的爱国情怀、审美能力和文化素养,有利于学生的全面发展。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.高校课程思政建设指导纲要.教高〔2020〕3号,2020,(06),1.

[2]教育部艺术硕士教指委.艺术硕士专业学位研究生指导性培养方案(2020年修订).中国艺术硕士网,2020,04,05.

[3]白凌婷.广西红色文化资源融入艺术硕士课程思政的路径创新研究,包装工程,2022,1.

[4]范丽辉,弋丹.课程思政教育理念融入艺术硕士(MFA)人才培养的路径探索——以新疆艺术学院为例,教师.2022,27.

[5]刘正军,徐雨.艺术硕士专业实践教学的“课程思政”探究——以艺术设计学专业为例,产业与科技论坛.2020,15.

[6]李雁南.音乐高校课程思政的探索与实践——以浙江音乐学院音乐教育学院钢琴合作课程为例,当代音乐,2022,1.

[7]江汉大学音乐学院.江汉大学艺术硕士专业学位研究生人才培养方案(音乐领域2021版).内部资料,2021,6.