以《鹊华秋色图》为例浅析赵孟頫书画相关性论文

2025-03-22 14:19:41 来源: 作者:xujingjing

摘要:赵孟頫作为中国文人画的重要代表人物,同时又在书法领域取得一定的成就,他的思想观点与创作实践均对后世影响深远。学界素来认可赵氏在书画领域的贡献,但关于其书法与绘画的比较研究却不多。文章以赵氏代表作《鹊华秋色图》为切入点,结合他书画思想观点,分析他书画作品的相关性,并探究赵氏在书画领域表现出的一体化现象背后所蕴藏的精神意涵。

摘要:赵孟頫作为中国文人画的重要代表人物,同时又在书法领域取得一定的成就,他的思想观点与创作实践均对后世影响深远。学界素来认可赵氏在书画领域的贡献,但关于其书法与绘画的比较研究却不多。文章以赵氏代表作《鹊华秋色图》为切入点,结合他书画思想观点,分析他书画作品的相关性,并探究赵氏在书画领域表现出的一体化现象背后所蕴藏的精神意涵。

关键词:赵孟頫;书画同源;文人画;鹊华秋色图

在悠长的中国美术史中,书法与绘画分别以自身的独特性渗透在士人生活当中。两个领域各自涌现出划时代的天才(如王羲之、吴道子等),人们对这些前贤冠以“书圣”“画圣”等名号,以肯定他们对文人精神生活的卓越贡献。

尽管书法与绘画的发展脉络、训练方式、赏鉴要求等并不重合,却在少数文人处得以兼通。赵孟頫便是其中一位。就书法而言,他精于正书、行书,被誉为“楷书四大家”之一;而在绘画方面,他取材广泛、无所不精,被称为“元人冠冕”①。他遗存下来关于书画方面的思想观点和创作实践,是探究中国书法与绘画相关性的重要入口。

一、赵孟頫主张的书画研习及创作观点

在书画领域,赵孟頫提出过不少重要的思想观点。本文择选其中对后世影响较为深远的三则,并加以讨论。

昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。②

这是赵孟頫定武兰亭跋的其中一则。从存世的可靠的实物题跋与文献材料可知,作为当时的文坛领袖,赵氏过目不少前人书画杰作。但提及对范本的临习时,他却强调的是“数行”。这一方面固然和他后文所提及的“专心而学之”有关,其次是一般的前人遗作,或许达不到赵氏心目中“古刻数行”的标准。细致筛选研习范本与无限深入杰作细节,大概是赵氏在书画领域突破南宋藩篱、开一派新风的原因之一。

书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。③

这是定武兰亭跋的另外一则。由于毛笔笔毫柔软而“奇怪生焉”④的属性,中国古代关于笔法的描述总是被蒙上一层神秘色彩。赵氏提出的“用笔千古不易”,展现他在毛笔使用经验上的独到见解。

此外,这段书论常被人忽略的是赵孟頫对于结字的态度。从文义来看,赵氏意在表达:结字须下不亚于用笔的苦功,因为字的结构方式会随着时间更迭而发生变化(如书体流变、风格流派等)。像前文所述,人们研习书法时惧怕用笔,但赵氏主张的是用笔有其内在核心的“不易”规律,需要重视但不足为惧;同时,人们忽视结字(从这则书论流传的侧重之处也可见一斑),而赵氏则劝诫不应因为“因时而传”而降低结字的要求。就这个角度而言,一方面不难体会赵孟頫阐述观点的辩证思维,更重要的是,用笔、结字的同时论述,反映了赵氏对书法时空特性⑤的理解——即笔画、结构相互依存,同时生成。虽然书法与绘画在书写性上的要求并不相同,但赵氏对线条、空间的共生状态的认识,无疑是他亦工亦逸的绘画风格的重要来源。

石如飞白木如籀,写竹还于八法同;若也有人能会此,方知书画本来同。⑥

这是赵孟頫在《秀石疏林图》后的自题诗,诗句中把绘画里的石法、木法、竹法与书法里的飞白书、篆籀书、永字八法进行类比,旨在佐证“书画本来同”的观点。这句诗自明代以来被以讹传讹为“书画同源”⑦。其实从诗的前两句稍加推想便知,赵氏强调的是书写某种书体和绘画某种物象时,毛笔使用方法具有相似性。关于书法与绘画的关系,早在唐代张彦远《历代名画记》中就有大量叙述。而赵氏这首诗得以广泛流传,并在中国绘画思想史上占据重要地位,也许原因在于:七言绝句篇幅较短,朗朗上口,便于记忆,更利于传播;其次,赵氏所涉书体、绘画题材都相当广泛,贯彻一生的艺术实践成为这一观点最强而有力的佐证;再者,诗句中将毛笔在书画领域的各自使用方法进行直接类比,相较于其他书论、画论中晦涩、抽象、含糊的表述,显然更易于旁人理解,也更能引起书画创作者的共鸣。

赵孟頫的书画观点语言精练,见解独到。而更难能可贵的是,他将这些思想,贯彻到自身书画创作实践中。

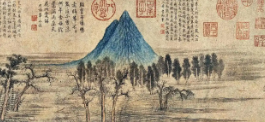

二、赵孟頫《鹊华秋色图》与同时期书法作品的比较研究

元贞元年(1295年)十二月,赵孟頫创作了《鹊华秋色图》⑧。画作上附有题款:

公谨父,齐人也。余通守齐州,罢官来归,为公谨说齐之山川,独华不注最知名,见于《左氏》,而其状又峻峭特立,有足奇者,乃为作此图。其东则鹊山也。命曰《鹊华秋色》云。⑨

从款识的内容可得知,此时赵孟頫济南任期已满,回到吴兴。为祖籍济南的周密一解乡愁,绘制了这幅《鹊华秋色图》。言下之意,这件画作是由赵氏根据在济南任职时的见闻印象所绘,并非写生。

整张画作以平远法构图,鹊山浑圆而华不注山高耸,这两座代表齐州风光的名山分别坐落在画卷的左右两侧,上方衬以大面积的留白。两座山体下方间以各类树木,大多枝叶脱落,正好对应“秋色”的主题。杂树之间,有河道委婉穿插,有渔人泛舟张网,有羊群结伴逡巡,有屋舍依河错落,布局随意而协调,洋溢着浓烈的生活气息。

仔细留意局部,赵孟頫在处理鹊山、华不注山时用了不同的皴擦手法:鹊山使用的是披麻皴,绵长、厚实的皴线在山峦的顶部盘旋,线条缠绕处有苔点若干,赋彩的擦笔自上而下、由浓而淡,如此“头重脚轻”的处理,大大强化了山体的厚重的视觉感受;至于华不注山,外轮廓尖耸,内部设以荷叶皴,荷叶主脉与山脊重合,侧脉稀疏、有序地沿纵向延伸,左侧又有狭长的副峰,赋彩较主峰深,衬托出前后关系,如此更添华不注山高耸嶙峋之意。

在鹊山和华不注山之间的画面中部,上方留有大片的空白,赵孟頫在偏右处落下题款,左处原有的留白则被乾隆写了两则题跋。至于下方近景,有杂树九株,各不相同。不论枝叶荣枯、树干曲直,都有一点近似处—枝干勾线外廓形态复杂,质感苍中带润,一如“木如籀”之说。滩涂上小竹成片,竹秆用笔轻盈,竹叶四散,尽显“八法”之妙。

从以上诸多局部不难看出,这一时期的赵孟頫对毛笔丰富的表现力已经有相当熟练的把握:既能处理相对严谨的局部(如滩涂上的小竹、芦苇),也能大胆纵笔勾勒整体(如鹊山、华不注山的勾皴擦染)。如从同时期的书法作品相比较,会对他如何获得这种用笔的丰富性有更直观的认识。

与《鹊华秋色图》同时期⑩的赵氏主要书作有:至元二十九年(1292)作《题欧阳询梦奠帖》《常清静经小楷,至元三十年(1293)作《题韩滉五牛图》,元贞元年(1295)作《跋唐摹神龙本兰亭序》《趵突泉诗卷》,大德元年(1297)作《归去来辞卷》《太湖石赞》,大德二年(1298)作《跋唐陆柬之书文赋卷》。

《题欧阳询梦奠帖》前半段的单字结构精美,用笔细腻,节奏衔接自然而流畅。但从第四行的“是集贤官库物”开始,书写的偏差、失误逐渐增多。如第四行的“有”,以细线一笔书就,但下部张开过甚而略嫌松散,但第一行的“清”却能在流转用笔的同时兼顾结构的紧凑。也许是书写至此,赵氏无暇同时兼顾文本和书写,第五行开始,行气涣散,末后两行更有草草收尾的迹象。

《常清静经小楷卷》书于绢本,笔笔一丝不苟,当是赵氏用意极深之作。通篇笔画粗细变化不大,单字大小基本均匀,偶然因笔画多寡而作大小变化处理也必然考虑到形式上的渐变与过渡(如“列仙下士悟之在世”一句),予以观者一种“一气呵成”的错觉。

赵孟頫一生曾在《韩滉五牛图》上题跋两次。一次是在至元三十年(1293),另一次是在延祐元年(1314)。至元年间题写的跋文,用笔整体纤秀灵巧,但不羸弱,粗细的转换要么通过非常细致的过渡(如“东仓官舍题”的由轻及重),要么与文本断句契合(如“携归吴兴重装,又明年”中“装又”的轻重突变),这与《题欧阳询梦奠帖》差异颇大,然而两者不过相隔一年。对于一些草字写法(如第二行的“有”),赵氏也不再执着于连笔,而是在恰当的位置断裂,既保证书写不超出自己的可控范围,又丰富了视觉形式的节奏。

《跋唐摹神龙本兰亭序》与《鹊华秋色图》创作于同年。寥寥四行当中,出现如“落、叔、鉴”的突如其来的重笔,却在周边一些更突出的形式对比之下而显得毫不突兀——像“落”字的重笔和右边已有的“定”字粗细差异明显,但旋即用一个细小的点画以更大的字距来衔接,字外的大片空白将“落”字孤立,重笔的失衡得以缓解。这种处理方式,在此前述的赵氏书作并未得见。

《趵突泉诗卷》字径较大,用笔浑厚古朴,和同年赵氏的小字大有不同。由此可见,这一时期赵孟頫已能轻松驾驭毛笔的性能以适应不同的场合。字结构的处理也和小字颇不相同,如“泄、题、皆”等字,利用笔画交接、重叠形成了团密的黑色块面,在增加视觉上的分量感的同时,又保持了书写的流畅、灵动。

写于大德元年(1296)的《归去来辞卷》,虽然不及后来大德四年(1300)、大德七年(1303)和至大二年(1309)(11)所写精巧、熟练,但胜在通篇首尾如一。从细节局部来看,尽管字形已是赵氏中年成熟行书面貌,用笔却多有迟疑,不如惯常爽利。据落款处所述,是卷书于深冬大寒之时,需要“以火炙研”,墨的状态大概不如寻常时候浓淡合宜。那些迟疑笔触,或许是天寒手指屈伸不灵活,加之墨液不畅所导致。

同年还有一件大字行书《太湖石赞》,通篇笔致酣畅淋漓,相较于同是大字的《趵突泉诗卷》,除了线条绵厚饱满外,还有一丝于赵氏书作中难得一见的恣肆。据卷后落款所言,书写此卷时已“醉意横生”,本来严谨的结字模式因而受到冲击,笔画的交接偶有偏差(如第四行的“太”),但基于长期训练有素,这种失误反而徒增意趣,无伤大雅。但在赵氏内心似乎并不认可,态度更趋向于“他日一笑之资”的惭愧。如非“醉意”这一特殊的创作条件,赵氏大概不会展现出这种“肆意犯禁”的书写,这卷字里行间迸发的火花,在他今后清醒状态的书作中也再难得见。

《跋唐陆柬之书文赋卷》已呈现中年赵书典型面貌——用笔沉厚,结字端稳,行气酣畅,毫不造作。对比强烈的单字往往能消融于整体篇章当中,如非聚焦局部,不易察觉(如第三行的“子”采用行草写法,用笔细劲,字内空间宽松;而第一行的“柬”采用行楷写法,用笔粗壮,字内空间紧凑)。在形式上,《跋唐陆柬之书文赋卷》与《题欧阳询梦奠帖》均有极具张力的构成元素,但显然前者已将这种强大张力化于无形。

从《鹊华秋色图》同年的两件书作可以感受到赵孟頫对于毛笔性能的熟悉,不论是书法还是绘画,大字或是小字,山石抑或树木,他总能赋以恰如其分的方式加以呈现。但这种技巧上的把握,并非一蹴而就,从《鹊华秋色图》完成前后三年的赵氏书作可以梳理出一条清晰的脉络:赵氏一直竭力寻求用笔丰富性与稳定性之间的某种平衡。正是这种辩证的思维,让他的用笔能力趋向全面,为画作中不同物象的模拟,奠定了再现的技术基础。

三、赵孟頫书画一体化现象及其精神意涵

从局部分析以及对赵氏书画作品的比较研究,可以感受到赵孟頫所呈现出的书画一体化的现象。

事实上,哪怕在文人书画鼎盛的明代,真正能把书法与绘画的表现融于一体的个案并不多见。更何况此处只是限于篇幅,没有展开谈论赵氏的篆刻、诗词、音乐等等(12)。尽管在赵氏之前,苏轼、赵佶、米芾等人均以书画俱佳闻名于世,但毕竟存世之作有限,不易于梳理。从《鹊华秋色图》及其同时期书作,结合赵氏的文艺观点,让问题的深入有了方向。

不像后世王铎那样明确表达“为求好书数行”(13),赵氏何以把大量精力投射到书画领域无从得知。就常理合情推断,作为宋室之后,赵氏苟且存活,且在异族统治的朝廷得到重用,内心不可能没有半分挣扎。从中年的几件书作中透露出严谨、不敢越雷池半步的书写状态,或可视作是对“被迫失节”的辩护。

正是复杂的精神生活难以抑制、亟须表达的诉求,赵孟頫将宣泄的途径投诸翰墨绘事。书画同时着力,恰恰可以全面发挥毛笔这一媒介的所有性能。丰富的形式元素也为复杂的精神意涵提供充分表达的可能。赵孟頫之所以中年一直锐意进取,以求用笔的丰富性和稳定性达到一种高度的动态平衡,也许是为宣泄自己的精神需要而做的准备。

至于将书法、绘画使用毛笔的方法进行对比,所谓“石如飞白”云云,与其说是表达感悟,不如说是长期游走于两个领域之下的操作实情。“书画本来同”也不仅是技法层面的叙述,结合前文所述,也许还有精神意涵方面的暗指:书画这些文艺媒介都同属于表达精神世界的手段。如果一个没有精神世界的宣泄诉求作为内在推动的书画家,自然也难以领会“本来同”的这层意味。

可以设想,如果单凭技术的熟稔就能实现文人书画的一体化,有明三百年来不乏天纵奇才,何以只有文徵明、董其昌等寥寥几人可以遥接赵氏衣钵?每个时代有其独特的命题,赵孟頫的书画艺术成就便是源于他对自己身处时代的回应。他的血统身份、所经历的时代剧变以及文艺领域的才华等等条件,决定了他的精神世界的复杂、多元,而精神生活的诉求外溢于他能接触到的一切领域,从而构成他“诗书画印”一体化的表象。

四、结语

对于赵孟頫书法与绘画相关性的研究,无疑可以促进人们对他书画技法的养成、运用的认识,而背后所牵涉的书画一体化现象,为后世研习书画者提供了可贵的模范、努力的方向和深入的可能。

①王奋英,申剑飞著.传统中国画之诗书画印审美探析[M].湖南师范大学出版社,2021.09:114.

②(元)赵孟頫.松雪斋题跋[M].浙江人民美术出版社,2017.01:11.

③同注②.

④上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点.历代书法论文选[M].上海书画出版社,2014.06:6.

⑤邱振中著.书法的形态与阐释[M].中国人民大学出版社,2011.10:17-27.

⑥吴企明,史创新注评.历代题画绝句评鉴第2册[M].黄山书社,2018.06:257.

⑦邱振中著.书法与绘画的相关性第2版[M].中国人民大学出版社,2014.07:46.

⑧刘正成主编.中国书法全集44元代编赵孟頫卷2[M].荣宝斋出版社,2002.05:501-513

⑨(元)赵孟頫.松雪斋题跋[M].浙江人民美术出版社,2017.01:23.

⑩关于赵孟頫书法分期,学界一般是以书写特征区分.但考虑到赵氏不可能依照后世的分期方式推进个人艺术进程,故本文以作品时间为划分依据,取《鹊华秋色图》完成的元贞元年(1295)的前后三年,即至元二十九年(1292)至大德二年(1298)之间的赵氏书作,作为比较研究的对象.

(11)同注⑧.

(12)朱小峻.赵孟頫创作中诗书画印关系研究[D].东南大学,2018:45-51.

(13)陈海良著.历代经典书风十讲[M].上海书画出版社,2020.09:167.