诗与乐的和谐—李斯特《彼得拉克十四行诗47号》的解读与诠释论文

2025-03-14 11:17:34 来源: 作者:xujingjing

摘要:李斯特是标题音乐的代表人物,他的创作推动了19世纪标题音乐的发展,开创性地将诗歌、绘画等非音乐内容融入音乐中,在音乐的历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。本文以《彼得拉克十四行诗47号》为研究对象,以文学性内容与音乐形式的联系为切入点,分析了作品的创作内容、音乐结构及诗乐关系,最终将对音乐内容的解读融入演绎中,以期实现理论与实践的和谐统一。

李斯特是标题音乐的代表人物,他的创作推动了19世纪标题音乐的发展,开创性地将诗歌、绘画等非音乐内容融入音乐中,在音乐的历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。本文以《彼得拉克十四行诗47号》为研究对象,以文学性内容与音乐形式的联系为切入点,分析了作品的创作内容、音乐结构及诗乐关系,最终将对音乐内容的解读融入演绎中,以期实现理论与实践的和谐统一。

一、李斯特的创作经历

作为19世纪浪漫主义时期最重要的钢琴家与作曲家,李斯特在演奏领域极大地拓宽了钢琴的演奏技法。同时,作曲家的身份更是为他提供了将演奏技法革新并融入音乐创作的独特优势,从而使其创作出了大量能使钢琴发挥表现力、呈现交响性的音乐作品。然而,李斯特的许多音乐作品却常被同时代及之后的音乐家与评论家贴上“炫技”“浮夸”的标签,这种片面的评价也常常导致他在音乐发展长河中的另一重贡献被忽略。

自柏辽兹的《幻想交响曲》(Op.14)问世以来,李斯特便肩负起了宣扬标题音乐的责任,他是这一时期创作标题音乐最多的作曲家,掀起了19世纪浪漫主义时期标题音乐的创作热潮。在德奥古典主义音乐传统中,作品的内涵往往由形式即它的体裁决定,而在浪漫主义时期,人们愈加注重个人情感的抒发,倾向于私密情感的表达,这与古典时期的创作理念大相径庭。因此,从1848年定居魏码起,李斯特便致力于寻找适应时代浪潮的“新”音乐形式。在这一时期,他力排众议,坚持演出如瓦格纳、柏辽兹等标题音乐作曲家的作品,在研究前辈及同辈作曲家作品的过程中探寻器乐音乐之未来。

在“上下求索”中,李斯特从黑格尔的哲学思想中汲取了灵感。黑格尔在《美学》中认为,各种艺术形式在内容上都是相似的,只是在表现形式上存在差异,而在各种形式的艺术中,诗歌是精神性最高的一种。因此,音乐与诗歌结合可以提升音乐的价值与内涵。由此,李斯特着手探索将诗歌、小说等文学性内容与音乐融合的道路。这一时期,李斯特创作了许多重要作品,如1857年的《浮士德交响曲》(S.108)以歌德的戏剧为题材,用音乐生动地刻画出了戏剧中的人物与情节,1848至1857年创作的十二首标题交响诗更是李斯特创作中举足轻重的部分,开创了“交响诗”这一新体裁,具有里程碑式的重大意义。

除了管弦乐领域,李斯特还创作了许多“标题”钢琴作品。其中,以乐绘景的《威廉退尔大教堂》(S.160:1)将绘画性内容融入了音乐《婚礼》(S.161:1)中。此外,还有一部更为瞩目的、融入诗歌等文学性内容的音乐作品,这两部作品收录于钢琴曲集《旅行岁月》第二卷《意大利》中。该曲集于1858年出版,是作曲家阅读意大利诗人彼得拉克《歌集》中的三首十四行诗后有感而作,初始版本为艺术歌曲,后被改编为钢琴作品。

彼得拉克作为文艺复兴时期的诗人,专注于写作人文主义文学,与但丁、薄伽丘被并称为文艺复兴的“三颗巨星”。他的十四行诗尤为著名,推动了该诗体成为文艺复兴时期诗歌的代表。《歌集》是彼得拉克的代表作之一,其中收录了三百余首抒情诗,绝大部分为十四行诗,诗歌内容多为描述作为个体对爱情的渴望、对幸福的歌颂等。由此,李斯特选择这套诗集作为创作题材的原因便显而易见了—彼得拉克所倡导的人文主义对个人情感的关注与浪漫主义潮流不谋而合,将其思想结晶与音乐相结合,可以使作品摆脱古典体裁的桎梏,更加深刻地表现人的情感,此外,李斯特在每首作品下标注的诗歌原文也体现着诗歌与音乐的紧密结合。

二、祈祷之诗—《彼得拉克十四行诗47号》

《彼得拉克十四行诗47号》取材于彼得拉克《歌集》中的第61首,原作按照标准的“十四行诗体”写作,可分为(4 4 3 3)四个部分,由两个四行诗与两个三行诗组成。诗歌内容围绕抒发对爱人的情意而作,描绘了作为个体的人向神明祈求爱情的画面。

为实现诗歌内容与音乐表达的紧密结合,李斯特在布局结构层面借鉴了原作的诗体格式,在旋律写作层面竭力贴合诗句的韵律走向,在乐思构建与情绪表达上也做到了与原作内容一致。

(一)“以诗为本”的音乐

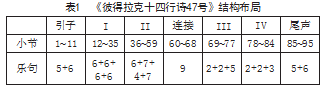

该作品共95小节,除引子、尾声与连接段落外,与诗文相对应的音乐主体可划分为四个部分(见表1)。第一部分为12~35小节,第二部分为36~59小节,第三部分为69~77小节,第四部分则为78~84小节。若将每一部分进一步划分,则可以发现第一、第二部分都可以划分为4个乐句,且两部分的前两句音乐材料基本相同,仅在后续发展中存在音乐性格差异,这与诗歌原作中的段落划分一致,体现出了乐句与诗句的一一对应。后两部分的结构布局也是如此,后两部分都可划分为3个乐句,且两部分在音乐材料上仍然保持一致,用音乐体现出诗体的“对仗工整”。

在乐句与诗句的对照中,隐含着李斯特对诗乐艺术更深层次的理解—音乐形象及情绪表达的统一。引子部分预示了音乐的主体内容,在音乐语汇中具有类似标题的作用。原作标题大意为“祈求神明赐福我”。作曲家运用两个走向截然不同的乐句,第一句(如图1)旋律声部不断向高处爬升,织体由一开始音响效果厚重的三和弦逐渐变为空灵圣洁的五度、六度音程,体现了向神明祈求的宗教意味。而第二句以三音节奏型为动机,旋律在中声部发展阻滞、徘徊不前,最终渐渐消失,表现了作为个体的人在祈求时的喃喃自语与纠结思绪。两个乐句,一句聚焦于描绘神圣的宗教氛围,另一句将视角转向在祈福的人,展现出了生动、细腻的音乐形象。

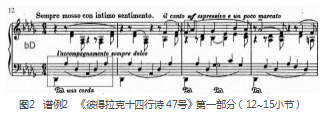

在主体部分的色彩对比中,更能体现作曲家以音乐为载体表现诗歌内容的细致入微。在作品的第一部分(如图2),音乐的铺陈基于带有甜蜜、祥和意味的bD大调展开,和声为基于主音的三和弦与六和弦,以流动的琶音织体呈现,主题的构建以级进为主,多次强化F-bA的三音音程,音域跨度较小,使得音乐的呈示十分平稳。音乐的呈现与诗歌的内容“这是一个值得纪念的时间,那年那月那天的那个瞬间”保持一致。

在作品的第二部分后段(如图3),相似音乐材料经过发展而产生了截然不同的色彩,调性从G大调转向#f小调,优美、平稳的主题旋律变为沉默、孤独的喃喃自语,音乐不再流动而是趋近于静止,F-bA的三度音程被再次强化,但主题性格已经改变,旋律声部呈小二度进行,呈现出忧伤、凄婉的音乐色彩,与基于相同主题材料的第一部分形成鲜明对比。此处音乐情绪的改变与诗歌内容中的“神圣的弓箭射中了我呀,深深的,一直扎进了我的肺腑和心肝”保持一致,精准地再现了原作中爱而不得的痛苦滋味。

由此,李斯特基于诗作在音乐中铺设的文学性内容便显露出来,作曲家体悟着不同艺术载体情感表现的异同,并将体悟到的情感共通的本质融汇于诗歌与音乐的结合中,令人叹为观止。

(二)演奏诠释

通过以上对音乐内容的解读,这部作品中细腻的情感变化与藏匿在旋律线条下的文学性内容被一一揭示。在演奏中,演奏者也要将技巧的展现融入音乐内容中,以便于把握音乐性格的变化与文学性内容的差异。

在引子部分,两个乐句的色彩差异应被注意。在第一句中,具有神圣宗教意味的和弦由弱到强,从朦胧到坚定,营造出了一种空灵的音响效果,演奏者应强化E-#C的大六度音程效果,使音乐色彩愈加明亮。在第二句中,视角转向了祈祷者,此时三音节奏型构成的旋律应演奏得踌躇而徘徊,速度逐渐变慢,音量逐渐减弱,直至静默的长音出现,这一句的演绎应与上一句在音乐色彩上形成鲜明对比,演奏者运键应该尽可能模糊,也可以酌情踩一点柔音踏板,以增强音色的朦胧感。

在作品的第一部分,核心主题被呈示出来,演奏者应注意对音量比例的控制,以便于在双音织体中清晰、准确地传达出主题旋律。同时也要注意的是,主题旋律不宜被演奏得过于起伏,应该基于平稳、静谧的风格加以呈现,在演奏和声的琶音织体时,左手也要同时保持音响效果的流动性与音色表现上的柔和。在29小节处,主题织体由单、双音交织转化为八度,在情绪表达上可以更加饱满,在音响比例上相比之前也应该更为突出。

在作品的第二部分,音乐材料和性格与第一部分基本相同。在53小节处,音乐性格发生转变,调性由G大调转为#f小调,织体由流动的琶音变为迟滞而稀疏的和弦,演奏者在演奏时应将高音声部的和弦演奏得尽可能弱,以突出旋律声部中呈小二度进行的音响效果,使情绪表现更加凄婉、徘徊。在连接部分,第一部分的主题再次出现,但并不完整,此处的音乐性格应该与第一部分有所不同,音乐呈现应更加委婉和朦胧,以起到承接第三部分的过渡作用。

从69小节开始,主题材料与之前产生了显著差异,高音声部无实际意义的音程编织仅表现为音响上的效果,低音声部应该被演奏得更加突出,每一组音程由慢至快,愈加急切,表现出诗歌中对爱人一遍遍的呼唤。直至90小节,沉默已久的主题旋律再次响起,但它并未继续发展而是缓缓停下。演奏者在演绎这一主题时应该逐渐减弱力度、放缓速度,让音色逐渐飘向远方,再缓缓消失。

综上,李斯特在这部作品中展现了诗与乐交融的至高艺术境界,完美地体现了黑格尔所谓的“与诗歌相结合的音乐”。这首充满神圣宗教意味、戏剧性强烈且蕴含悲情寓意的作品,多次运用上行音程来表现宗教的神圣。至此,标题音乐所蕴含的本质精神透过作品呈现在我们面前,即“文学的或绘画的题材完全融入音乐之中”,是“诗与乐的和谐”。