数字化背景下有声壮语数据库构建研究论文

2025-03-14 11:23:38 来源: 作者:xujingjing

摘要:民族语言是民族地区进行语言文化交流的重要工具,是一个民族,乃至国家弥足珍贵的非物质文化遗产,是民族文化中重要的组成部分,特别是在科学技术、数字化技术和信息技术高速发展的今天,数字化逐渐深入各学科领域,并得到大力发展。在此基础上进行有声壮语的传承,特别是依托有声数据库进行民族语言传承具有重要的时代意义。文章将从田野调研地域概况、有声壮语数据库构建模式、数据库平台构建内容及有声民族语数据库构建意义等方面进行深入探究,以全新的方式来传承优秀民族语言文化。同时通过数字化技术进行有声壮语数据库构建,深入探究黔西南交

摘要:民族语言是民族地区进行语言文化交流的重要工具,是一个民族,乃至国家弥足珍贵的非物质文化遗产,是民族文化中重要的组成部分,特别是在科学技术、数字化技术和信息技术高速发展的今天,数字化逐渐深入各学科领域,并得到大力发展。在此基础上进行有声壮语的传承,特别是依托有声数据库进行民族语言传承具有重要的时代意义。文章将从田野调研地域概况、有声壮语数据库构建模式、数据库平台构建内容及有声民族语数据库构建意义等方面进行深入探究,以全新的方式来传承优秀民族语言文化。同时通过数字化技术进行有声壮语数据库构建,深入探究黔西南交界地区壮语的传承模式,为其他少数民族有声语言传承提供典型构建模式。

关键词:数字化;有声壮语;数据库;构建研究

一、地域概况

隆林县地处广西、贵州和云南省交界处,地理位置优越,“起到连接云南、贵州的桥梁作用,是大西南出海通道的‘桥头堡’。”[1]县内聚居着壮、汉、苗、彝等多个民族,全县共计40多万人,其中少数民族人口大约占到80%。

广西百色市隆林各族自治县天生桥镇位于隆林各族自治县西北部。西北濒临南盘江,与贵州省隔河相望,它是百色市隆林各族自治县西北部的重要村落和对外开放的窗口。全镇总面积184平方公里,共辖包括马窝村、祥播村、九龙村、委果村、科沙村等10个行政村,总人口达到23000多人,境内居住着壮、汉、苗等民族。其中主要壮族聚居村落有马窝村、祥播村、九龙村、委果村、风仁村等,主要汉族聚居村落有岩卡村、岩场村、播存村等,苗族村落主要聚居安然村和科沙村。

当地的民族语言文化比较丰富,汉语土话方言与壮语、苗族语言互通互用,集市买卖交易往来密切,特别是赶圩日当地的土特产品、特色民族服饰、民族手工艺品等群集市场,各种民族语言在市场中进行交流,碰撞出民族文化的火花和本土居民浓厚的生活气息。

马窝村尾坝屯壮语语音语调是天生桥镇其他村落壮语,乃至整个隆林县壮语发音的基调,因此对其进行有声壮语数据库语料语档语库资料的采录采集整理及归档,对未来该地区村落民族语言文化的传承及研究具有重要意义。

(一)有声基础壮语传承的必要性

有声民族语言是作为民族文化的重要载体,它承载的不仅是民族的表层有形的文化形式,如壮语文化中的壮锦文化、刺绣文化、农耕文化、民俗文化,还蕴含着当地居民更深层次的地域文化内涵,如坚韧的民族精神、民族和睦团结的邻里关系、赋予活力的精神风貌、勤俭节约、积极进取及克己复礼的家风民风等在日常生活和民族语言交流中流露。国务院重视非物质文化遗产的传承,指出“加强高校非物质文化遗产学科体系和专业建设”[2],这为民族地区民族语言文化传承指明了方向。

(二)有声基础壮语采录对象群体

有声基础壮语主要采录对象群体在整个有声壮语数据库构建中起到关键作用,因此在采录对象群体方面要斟酌选定适合的群体进行采录和采访。每个会说壮语的人都是壮语言文化传承人和保护者,将助力其生生不息传承下去。下表是有声基础壮语主要采录对象群体表。

天生桥镇马窝村作为有声基础壮语村落的代表,具有凸显的地域优势。马窝村位于黔西南的交界处,是连接贵州省和云南省的重要枢纽,形成了独具特色的汉族、苗族和壮族聚居的聚落乡圩文化。天生桥镇自然风景独具一格,为该地区的旅游业增上绚丽色彩。当地民俗文化如壮族歌会、苗族的“跳坡节”、彝族的“火把节”等成为隆林县非物质文化遗产的重要组成部分。

该地区丰富的民俗文化与区域民族间的文化包容、交流、融合和文化自信分不开。作为基础壮语的马窝村壮语,是周边村落尾同仁、同仁、科丰、布依族典型村落坝盘村等地壮语的变调壮语。民族地区高校作为民族文化保护和传承的重要阵地,依托民族语言的区域优势和高校师资资源,“让师生在学习和交流中汲取非遗文化的养分,培养师生的文化传承意识、增强师生的文化自信。”[3]

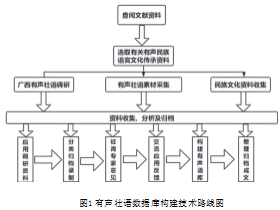

有声壮语数据库构建研究的总体思路首先是根据我区地域文化特色,结合自身及团队的研究条件和研究优势,确定基于数字化背景的有声壮语数据库构建研究大方向。其次通过查阅当地的县志、数字化图书资料等,了解该区域有声基础壮语目前的研究现状,确定其研究的理论基础。第三,依托我区丰富的壮族文化资源,探索有声壮语数据库构建与民族区域文化相结合的研究模式。选取广西百色市隆林县天生桥镇马窝村作为调研对象,在乡村振兴大环境下,立足区域发展的同时,挖掘区域特色优秀文化资源,促进和推进区域经济的发展与繁荣。第四是通过文献研究法、市场调查法、访谈法和应用研究法等深入研究其成品资源在应用过程中存在的问题,通过对比分析、个案研究等进行总结归纳。具体研究路线如图1有声壮语数据库构建技术路线图所示。

二、有声壮语数据库构建模式

依托数字化现代技术和高校师资资源对区域有声民族语言传承具有重要的时代意义,特别是像广西这样的少数民族地区,少数民族语言文化资源非常丰富,同时新生代学生对本土少数民族语言的传承断层趋势严峻,因此对区域有声民族语言数据库进行构建具有重要意义,特别是对有声基础壮语进行传承,对未来的有声壮语研究和传承提供重要参考。在数字化大背景之下,“促进文化和科技深度融合,集成运用先进适用技术,增强文化的传播力、吸引力、感染力。”[4]对此笔者将从以下三个维度来构建有声基础壮语数据库。

(一)建立数据库平台

数据库平台从目前的文献资料来看,数据库平台包括自建数据库和已成熟使用及升级中的数据库平台,常用的数据库平台有MySQL数据库管理平台、华为云数据库、极光数据库等等,相对而言Navicat for MySQL是兼容性较强的一类,它能够同时兼容多个云数据库并且画面更为直观,因此它成为多个数据库中的最优选择。

(二)研发有声基础壮语数据库系统

“数据库系统是一个实际可运行的存储、维护和应用系统提供数据的软件系统,是存储介质、处理对象和管理系统的集合体。”[5]该软件开发主要以实用性较强的自制软件为主,利用数据赋能IT运维,助力企业数字化转型,真正实现全栈、全链路、全场景的智能可观测,故障根因定位和决策支持。在有声壮语数据库构建中,结合音频、视频整合资料,开发第二阶段的有声基础壮语数据库计算机软著系统。

(三)数据库APP公众号/微信小程序

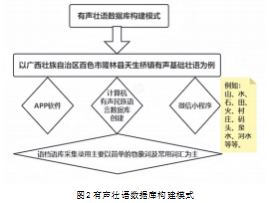

依托高校教学数据库平台,对有声壮语数据库构建的大容量音视频资料进行存储和分享交流的常用小程序包括智慧树即知到APP、智慧职教云即智慧职教云课堂app等能进行班级大数据的存储和在线共享。“构建语料库是一种保护少数民族的语言及其传承的重要举措。”[6]同时在有声壮语数据库传承中依托高校计算机师资资源,深入探究有声数据库的构建原理,积极探索研发适合有声壮语传承模式的数据库。详细构建模式如图2有声壮语数据库构建模式所示。

国家重视数字化技术的应用与推广,打造“中华文化数字化成果全民共享的国家文化大数据体系,开启了全面的中华优秀传统文化资源数字化历程。”[7]

三、有声壮语数据库构建内容

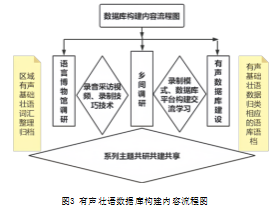

有声壮语数据库构建内容基于乡间调研、语言博物馆调研及有声数据库建设语音语档资料的音视频资料,以及对录音采访视频的整理归档应用,在交流学习中共研共建共享系列有声壮语数据库主题资源,不断丰富录制模式,共享交流数据库平台,将有声壮语词汇的语档语库整理成交流成果,将其进行归类归档入库。具体构建内容如图3数据库构建内容流程图所示。

(一)声库

有声壮语数据库声库的采录工作主要从物像库、词汇库、地名库、短句库等方面来进行,包括山河系列、动植物系列、那文化系列等等,用当地有声基础壮语和普通话双语进行录制资料传承。实地调研及交流访谈让我们更好地深入本土壮族语言文化,能够更好地助力有声壮语数据库语料语档语库资料的录制,同时对区域分布的壮语进行对比区分。

(二)图库

有声壮语数据库的图库资料来源主要有两大类,分别是本土实景图和网图。对于本土实景图入库,不仅利于宣传当地丰富的原生态旅游资源,还有利于传承当地热爱自然、保护自然生态、崇尚自然及回归大自然的精神追求。图库的采集群体可以延伸到高校学生群体,依托现代数字设备采集宣传家乡已经开发或未开放的原生态家乡自然景观,将其融入大学美育中来,让课程真正回归生活,让美育真正践行。

(三)音视频双语同声库

汉壮双语音视频录制是整个研究的关键环节,对录制对象群体的语音语调要求相对苛刻。只有准确、清晰、自然、明了的语音资料才能最终入档进库。

(四)有声民族语延伸库

有声民族语延伸库包含内容广泛,包括壮族民族体育文化;汉壮双语或多种语言同译微电影;唢呐演奏;汉壮双语或多种民族语言特色民歌音乐创作展;少数民族特色古村落保护;特色民族村建设;民族文化特色产业园等等。

数字技术运用赋能少数民族地区民族文化高质量发展与传承,在大力弘扬民族优秀传统文化上基础上围绕高校为国育才和立德树人根本目标,结合高校学生人才培养方案,把民族语言文化适度融入大学相关文化传承课程教育,助力民族地区高校铸牢中华民族共同体意识和民族文化自信,推进政府、民族文化宣传单位、民族地区高校共研共建共享民族文化传承示范基地。

用民族语言讲党史,在红色热土上用民族语言讲红军故事,发展民族工艺,助力乡村振兴。在广西地区大力传承有声基础壮语文化、刺绣、植物蜡染、黑亮布制作工艺、壮锦工艺、竹编工艺等进校园活动,师生及各界热爱传统民族文化人士共同为民族文化传承添砖加瓦,共铸中华民族共同体意识。

四、有声壮语数据库构建的研究方法

有声壮语数据库构建研究立足于当地区域特色壮语,同时对系列主题学习设计和二维码音视频生成应用。有声壮语数据库构建研究在调研主要方法有三种。一是文献研究法。二是实地考察法。通过实地考察,了解目前我区有声基础壮语构建的状况,特别是对于黔西南交界地天生桥镇有声壮语的传承情况,挖掘当地优秀传统文化,将其容纳到有声数据库中进行传承。在乡间调研过程中,做好详细的主题、采录对象资料和采录地域记录,为后期“构建良好的数据库模式,能够有效地存储语料数据和方便各种用户使用这些语料数据”[8]提供参考。三是访谈法。走访乡间手艺人,推动民族工艺的传承和发展。四是分析归纳法。通过资料分析与研究,进行有声基础壮语数据库投入使用到各个领域尝试,归纳总结成功的经验和做法,优化数据库内容,及时进行经验的总结。

五、依托数字技术转换音视频二维码

有声壮语数据库构建过程中,特别是系列主题学习册的音视频录制储器中依托数字技术转换独立的音视频资料为二维码扫码阅读视听资料,方便扫码在线视听阅读。目前常用的图片、音频、视频及文档二维码转换软件如联图二维码、模板码、二维码梦工厂等,把二维码生成技术变成简单实用的音视频书面阅览模式。

民族语言文化历史悠久,从传统的以口耳相传的语言文化传承模式向有声音视频民族语言传承模式迈进,同时赋予了民族语言传承新的机遇与挑战。以有声民族语言传承为中心向外扩散,衍生出有声壮锦传承新模式,有声民族服饰走进高校服装设计专业、播音专业等特色专业及课程建设,推广延伸到区域双语学校民族服饰文化的传播与传承。

汉壮双语区域有声民族语言语档资料库的建档需要多方协同合力,共建有声民族语言平台,共享有声民族语言语档,依托现代媒体化、数字化技术共研共建共享平台资源,为中国少数民族有声语言档案库提供宝贵的当地基础有声民族语资源。语言文化的传承与创新是一个国家,一个民族坚定文化自信和增强民族凝聚力的关键要素,同时,民族语言文化还是国家和民族的根脉。

作为新时代文化的传承人,做好少数民族语言文化的传声筒和传播者,用优秀有声民族语言传承好中华民族生生不息的精神根脉,传播好中国声音,用民族语言讲好中国故事。

六、有声壮语数据库构建应用前景

有声壮语数据库构建的研究成果及成果形式包括系列主题学习册及数据库平台语料语库,其涵盖系列主题学习册,有声壮语数据库软著,有声壮语数据库构建延伸应用,依托有声壮语文化传承延伸的其他有声民族语言传承、民族服饰展、高校课程建设及专业建设。

民族语言文化传承数据库的构建、推广使用、反馈、完善、再反馈及再优化的良性循环需要区域政府、企业、文创单位和高校多方协同共进,共研共建民族地区有声民族语言传承示范园。当前有声壮语数据库构建研究在应用前景方面主要有以下三个领域。

(一)教育领域

在教育领域主要应用于高校艺术类课程的建设与开发。例如广西中小学双语学校、壮族民族文化产品壮汉双语同声翻译、未来壮语翻译人才培养、壮语教师及壮语新闻播音员创新人才培养等方面。

(二)文化传承领域

在文化传承领域主要设计黔西南(天生桥镇)有声壮语系列主题学习册。主要主题系列如山河、动植物、中草药、日常用语、传统节日及那文化等系列。

(三)商业领域

在商业领域方面,通过调研挖掘代表地方区域特色民族文化,将其融汇到基础有声壮语数据库构建中,推进区域经济向健康化、特色化和多元化发展。在研发使用中对数字化的有声壮语数据库系列主题构建和音视频大数据资源存取平台开发,将利于有声民族语言更好地服务于生活,服务于人类社会,促进区域经济文化的繁荣发展。

七、有声壮语传承意义

目前国内对于有声壮语数据库构建的研究还是处于初步阶段,特别是立足于广西本土的有声壮语数据库系列主题构建还处于空白状态,深入探研其文化传承价值和服务区域经济开发价值,对于高校艺术类专业建设及课程开发起到一定的引领作用,助推民族语言数字化采录的直观化和可视听性传承新态势。

(一)文化传承意义

从文化传承角度来说,民族语言作为少数民族重要的文化遗产,对其进行数字化保护及传承具有重要的现实意义。有声壮语传承是促进民族团结、增强民族文化自信的重要组成部分,更是关乎民族文化百年甚至更长远的传承大计。有声壮语数据库构建跟紧数字化时代的浪潮,更好地服务于优秀传统文化传承领域、教育领域和潜在商业领域。在乡村振兴的大背景下,依托对乡村特色文化的挖掘,从有声数据库构建中录制的具体技术和壮汉双语同声翻译方面的探索,挖掘有声壮语传承的重要意义。

(二)课程开发意义

从课程开发角度来说,通过有声壮语数据库构建传承新模式,推进具有民族区域特色相关课程开发,助力高校专业建设,进行适度的保护和传承,才有可能在未来几十年,乃至更长时间继续传播和传承声壮语。

(三)区域经济发展意义

从区域经济角度来说,深入挖掘我区民族文化传承新模式,推动我区民族特色文化助力乡村振兴和区域经济发展。有声民族语言的传承不仅有利于传承当地的民族文化,同时也有利于民族文化自信,以及民族融合和民族团结。作为一项民族文化传承,它需要更多的家乡热爱者,文学爱好者,技术创新者和文化传播者,共同来参与它、保护它和传承它,为当地语库语档的研究和开发做好语保工作,同时肩负起区域有声民族语言的开发和传承的重任。

八、结语

语言是一个民族乃至一个国家重要的文化载体,它是民族民俗文化发展的缩影和重要体现,民族语言的发展和传承不仅有利于传承当地的民族文化,对提升民族文化自信、促进民族团结以及民族融合和各民族多元文化的发展具有重要的意义。

[1]隆林概况.隆林各族自治县人民政府网[引用日期2023-10-7].

[2]崔文静.民族音乐文化遗产传承与推广策略初探[J].文化创新比较研究,2022(6):189-192.

[3]任廷艳.数字化背景下贵州地方高校非物质文化遗产传承探索—以水族马尾绣为例[J].高教论坛,2023,12(4):14.

[4]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于推进实施国家文化数字化战略的意见[S].222.

[5]https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F/215176?fr=ge_ala.数据库系统.[引用日期2023-10-7].

[6]马程昕,刘喜球.浅谈少数民族土家语语料库的建思路[J].内蒙古科技与经济,2021,12(23):84.

[7]杨志娟.数字化转型背景下民族地区中小学中华优秀传统文化教育新范式[J].民族教育究,2023,2(34):125.2023年第2期第34卷总第175期.

[8]马海群,张涛.文献信息视阈下面向智慧服务的语料库构建研究[J].情报理论与实践,2019,42(6).