论龙山文化中的造物思想及对当代设计的启示论文

2025-03-08 14:41:15 来源: 作者:xuling

摘要:龙山文化是中国新时代石器晚期的一种重要文化,实现了由野蛮步入文明的重大转折。在考古发掘中,龙山文化时期的大量陶器、玉器及金属制品重见天日,这些精致的器物不仅展示了高超的工艺水平,更蕴含着丰厚的造物思想。

摘要:龙山文化是中国新时代石器晚期的一种重要文化,实现了由野蛮步入文明的重大转折。在考古发掘中,龙山文化时期的大量陶器、玉器及金属制品重见天日,这些精致的器物不仅展示了高超的工艺水平,更蕴含着丰厚的造物思想。分析其中的造物思想以挖掘造物艺术的文化内涵,对于理解中国哲学体系、了解中国传统造物文化具有重要意义,有利于掌握造物思想对于造物活动的指导作用,为当代设计艺术的发展提供有益参考。

关键词:龙山文化;造物思想;当代设计

一、龙山文化及造物思想的背景

进入父系氏族社会后,在黄河中下游产生的龙山文化,是我国的早期文化之一,对中国史前文化产生了重大影响。龙山文化可以看作为大汶口文化的延续与继承,发展遍布地区较广,许多地区都有龙山文化遗留的踪迹,其中包括山东、河南、陕西等地,首次发现于山东省济南市历城县龙山镇(今属济南市章丘区),并因此得名。龙山文化的代表性作品包括蛋壳黑陶、红陶鬶和玉琮等,这些作品不仅展示了龙山文化的艺术成就,也反映了当时的社会生活和审美趣味。

龙山文化时期社会经济繁荣,工艺技术不断提高,快轮技术的出现促进了制陶业的发展,不仅制造出大量的生活用陶制品,还创造出具有鲜明特色及高度文化代表性的黑陶制品,尤以“蛋壳黑陶”最为精美。龙山文化因黑陶著名,因而也称之为“黑陶文化”。黑陶呈色是在烧成后期用烟熏法进行渗炭的结果,造型简单、装饰质朴、制作精良。龙山文化时期除生产大量黑陶外,也有少量的红陶、黄陶以及白陶。器物种类繁多,有鬶、鼎、鬲、瓮等。

这一时期,社会生产力得到了较大的提升,经济出现了大繁荣的局面,人们开始定居并发展农业,为造物思想的发展奠定了物质基础。同时,在墓葬和居住区的考古资料中发现,龙山文化时期是社会结构发生显著变化的时期,社会结构相对复杂,出现了明显的阶级分化,这种社会结构的变化也及一步影响了造物思想的发展。此外,龙山文化还与其他地区的文化如仰韶文化、庙底沟二期文化等存在交流与融合,这种文化的互动促进了技术和艺术的传播,也为龙山文化的造物思想注入了新的元素。

二、龙山文化中体现的传统造物思想

造物,指人造物,与动物的本能活动是有着本质区别的。人造物的活动是有目的的自觉活动,需要先通过大脑设想和计划,然后再进行制作与表达。造物思想指导造物活动,造物活动体现造物思想。我国传统造物的形制变迁、纹饰流变、技术更迭,都体现着时代的审美情趣及社会生产力水平。龙山文化时期人类由野蛮步入文明,造物艺术从技术到思想上都有一定的飞跃,无疑是具有一定的代表性的,以研究龙山文化器物为出发点,探求传统造物艺术中的一些形而上的思想问题,就是探索人与物的关系,从中国传统的造物活动中,提取与总结对当代设计具有启示意义的造物思想,为当代设计的发展提供借鉴。

龙山文化中的造物思想,可以从以下几个方面加以总结。

(一)器以藏礼

“器以藏礼”即寓礼于器,是思想文化、伦理观念、社会秩序、政治权力等在器物设计中的具象表达,“器以藏礼”是“礼”的一种表现方式,以“器物”为媒介或载体,体现“礼”之含义。“礼”的内在要求是,通过器物外在形制的设计达到合乎“礼”的终极目的,使得礼器的价值功能得以彰显。

龙山文化时期政治权力集中,国家形态初步形成,等级制度逐渐分明,随着社会的进步和发展人们思想观念发生转变,认为社会的稳定与发展不只寄托于虚无缥缈的神,也需要礼制进行规范与约束,因此宗教神权逐渐衰落,礼文化逐渐兴起,这一时期的礼制文明可以看作是中国礼文化的开端,并成为夏商周的礼制文化的重要参考。[1]

龙山文化时期的器物可以分为“用器”与“礼器”两大类。最能够代表龙山文化的蛋壳黑陶,作为技艺精湛、技术高超的体现,就是被社会上层使用的非实用礼器。蛋壳黑陶多发现于高等级墓葬内,且通常被单独安置,避免与其他普通随葬品混杂,这显示出它们承载了鲜明的等级观念和礼仪制度,是在贵族进行举行祭祀、宴会等庄重礼仪活动时使用的礼器。蛋壳黑陶不仅代表了上层社会对财富的占有,也是权力和地位象征,彰显上层社会对生产技术的把控和在意识形态领域的话语权。

在色彩方面,从龙山文化出土大量的黑陶,可以看出这一时期尚黑的风俗,这种对黑色的钟爱或崇拜反映了当时人们的一种文化信仰和审美观念。在当时的社会环境背景下,黑色具有神秘感和敬畏感,被赋予了一定的象征的意味,人们通过祭祀等仪式表达对未知事物的敬畏,因此在礼器的颜色上就采用了黑色,体现出一种神秘、庄严、秩序感。

(二)器以载道

器者,物也。物者,器之。《易传.系辞上传》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。[2]可以理解为:能够被人直接感知的器物外在形制与结构称之为“形”,强调器物内在的功能性的物质实体称之为“器”,超越物体形态、承载的文化、精神、思想称之为“道”。在龙山文化的各类器物中可以看到“形”“器”“道”三者相辅相成,“器以载道”是当时造物的重要思想。

与体现政治权利、社会秩序的“礼”不同,“道”更多体现的是造物者对于人、物、自然的思考。在礼制的规范下,“器以载道”不仅仅是为了“明尊卑,别上下”,更是能够通过这些具体的器物来实现道德教化的目的。通过具象化的“器”,传达抽象化的“道”,超越了器物本身作为物质实体的常规认知范畴,进而升华至对精神层面的深度追求与意境营造。这种超越物质、趋向精神的表达方式,不仅拓宽了器物的价值维度,也深化了人在造物过程中对于生活美学与精神世界的探索与理解。

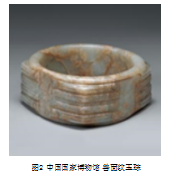

图为中国国家博物馆的龙山文化时期兽面纹玉琮,外观造型为内圆外方的柱体,作为祭祀神祇的一种礼器,在承载着礼制观念的同时,还蕴含着丰富的哲学思想和宇宙观念,尤其是“天圆地方”的造物思想将天地的运行规律与人类的礼仪制度紧密相连,内圆象征着天,代表着宇宙的广阔无垠和运转不息;外方则象征着地,代表着大地的稳固与承载。这一设计是中国古代祭祀文化的重要代表,不仅直观展现了天地的自然形态,更是中华文明深厚礼制观念和哲学思想的集中体现,更深层次地反映了龙山文化时期人们对宇宙规律与天地法则的理解与体悟。

(三)器以致用

中国传统造物追求器物外在形式与内在功用的和谐统一,器物的设计与制作主要为了满足人们日常生活的实际需求,充分体现着“人本性”与“适用性”。龙山文化出土的器物主要有陶器、玉器、石器、蚌器等,单从陶器归纳总结,除用于祭祀等活动的“礼器”外,还有种类繁多、功能齐全的“用器”,有主要用于盛水或烧水的水器,用于烹饪和进食的食器,用于储存食物和水的盛储器。这些器物质朴美观,最重要的是为人们日常生活所用,实现了功能与审美的统一。

从功用的角度来看,这些器物器型的变化也体现着古人生活饮食方式的不断发展与演变。在陶器的品种中,炊煮器占有相当大的比重,早期的炊煮器为了增加受热面积,造型底部多为圆形。后来为了烧火加热方便,在器底做足,便有了三足、四足器。再后来,龙山文化时期在山东地区出现的三足陶鬹,将足改进成为袋形,不仅增大了盛储容积,也增加了足内的液体的受热面积,提高了蒸煮效率,节省了燃料使用。

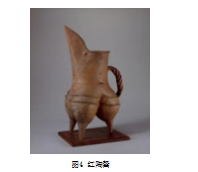

(四)制器尚象

鬶始于我国新石器时代晚期的大汶口文化,盛行于龙山文化,作为一种盛水器,在龙山文化时期的日常生活中被广泛使用。如图所示的红陶鬶,其器表经过精心打磨,呈现出光泽莹润的质感,整体造型线条流畅而规整,其唇口一侧巧妙地设计成鸟喙般的形态,下方则以三个稳健的袋状足支撑,既美观又实用。这种独特的器形最早在山东地区被发现,而山东地处东方,历史上曾是少昊与太昊两大部落的繁衍生息之地。这两个部落以鸟为图腾,遵循“制器尚象”造物思想,造型似鸟的红陶鬶得以大量创造并广泛使用,成为那个时代文化特色的鲜明印记,深刻反映了古人对自然界的崇敬与模仿,以及他们高超的艺术创造力与审美追求。

龙山文化时期的器具强调功用和工艺,装饰上较为简单质朴,主要装饰纹饰为玄纹、绳纹、水波纹、兽纹等,这些纹样,都是造物者从自然界已有的事物中汲取灵感,并将其主观加工按照一定的法则对器具进行装饰的。从龙山文化时期出土的器具可以得知,大部分器具的材质主要取自自然,有陶质、木质、玉质、石质、骨头、质等,通过古人智慧的头脑和灵巧的双手,进一步加工为实用的器具。陶器的发明,是人类将一种物质转化成另一种物质的创造性活动,反映了人们效法自然,改造自然的造物设计观。

综上所述,通过对龙山文化器物的造型、纹饰以及材质等象征性元素的研究,可以归纳出“制器尚象”是其造物的基本原则,这体现了造物者在设计物品时,将道法自然作为造物的最高标准,充分反映了古人崇尚自然、效法自然的传统造物观。

三、龙山文化中传统造物思想对当代设计的启示

中国传统的造物过程与当代设计意图的实现过程是相通的,龙山文化时期的器物中所蕴含的传统造物思想:器以藏礼、器以载道、器以致用和制器尚象,这分别是从设计的文化与道德、设计的哲学与思想、设计的实用与功能和设计的创新与灵感四个维度纬度进行的造物诠释,这四个方面相互关联、相互渗透,共同构成了现代设计艺术的丰富内涵和多元价值。

(一)器以藏礼:设计的文化与道德维度

“器以藏礼”强调的是设计与文化、道德的紧密联系。在这一理念下,器物超越了单纯实用工具的范畴,更是文化和道德的重要载体。启示设计者在设计创造时,融入特定的文化内涵和道德规范,通过器物的形态、纹饰、色彩等元素,传达出对“礼”的尊重和追求。这种设计方式不仅提升了器物的文化价值,也使其在日常生活中潜移默化地影响着人们的思想和行为。

(二)器以载道:设计的哲学与思想维度

“器以载道”则侧重于设计所蕴含的哲学思想和精神内涵。在这一理念下,设计者不以设计而设计,而是从思想与精神层面,将自己的哲学观念、人生理想等融入设计之中,通过器物的形态、结构、功能等元素,表达出对宇宙、人生、道德等方面的思考和感悟。使设计不仅能够满足人们的物质需求,同时成为传达思想精神的媒介和载体,让设计具有了更深的精神价值,更使其成为一种传递思想、启迪智慧的媒介。

(三)器以致用:设计的实用与功能维度

“器以致用”是设计的基本原则之一,它强调的是设计的实用性和功能性,充分体现着“以人为本”的设计理念,始终围绕着为人类生活提供便利与舒适的人性化思考。在这一理念下,设计者会以满足人们的实际需求为出发点,通过合理的结构设计和材料选择,创造出既美观又实用的器物。使得设计不仅提高了器物的使用效率,也使其更加符合人们的生活方式和审美需求。

(四)制器尚象:设计的创新与灵感维度

“制器尚象”反映了古代工匠造物的取象标准,其所有设计灵感均根植于现实生活,秉持对自然的敬畏之心,遵循自然界的法则,力求达到与自然界的和谐统一。在当代设计的创新追求上给予启示,设计者依据这一理念,会细致观察自然及社会诸多现象,从中提炼灵感与创意,进而将这些灵感与创意融入独特的器物形态与纹饰设计中。此设计路径不仅极大地丰富了器物的形态与样式库,还显著提升了其艺术内涵与审美价值。

四、结语

综上所述,龙山文化中体现的中国传统造物思想具有一定的典型性和代表性,在文化、理念、功能、造型等方面对当代设计有着深刻的启发和指导意义。我们可以从传统造物理念中汲取灵感和智慧,将传统造物之精华应用于当代设计实践中,融入现代设计元素,结合现代生活进行创造性转化、创新性发展,创造出兼具精神之美、和谐之美、功用之美、外观之美现代设计。

参考文献:

[1]陆茵.龙山文化影响下礼器形制探究[J].陶瓷,2023(05).

[2]肖清风.重道并非轻器——对中国传统造物思想中“道”“器”关系再认识[D].四川美术学院,2007.