高校师范生“三笔字”课程教学的困境与突破论文

2025-02-28 11:17:06 来源: 作者:xujingjing

摘要:高校“三笔字”课程通常包括硬笔、粉笔和毛笔三种书法形式的学习与实践。它是高校师范生的必修课,对扎实培养师范生书写基本功、提升学生审美素养、传承中华优秀传统文化都有着重要作用。当前高校“三笔字”课程中面临着教学资源短缺、教学方法单一、师资力量匮乏和评价体系不完善等困境。整合教学资源、优化教学方法、提高教师素养、完善评价体系、促进学科融合,是突破“三笔字”教学困境的重要路径。

摘要:高校“三笔字”课程通常包括硬笔、粉笔和毛笔三种书法形式的学习与实践。它是高校师范生的必修课,对扎实培养师范生书写基本功、提升学生审美素养、传承中华优秀传统文化都有着重要作用。当前高校“三笔字”课程中面临着教学资源短缺、教学方法单一、师资力量匮乏和评价体系不完善等困境。整合教学资源、优化教学方法、提高教师素养、完善评价体系、促进学科融合,是突破“三笔字”教学困境的重要路径。

关键词:“三笔字”课程;教学困境;师范教育

2021年12月,教育部等相关部门联合印发关于《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》的通知[1]。强调要“加强师范生和教师‘三字一话’(钢笔字、毛笔字、粉笔字和普通话)教学基本功和教学技能等[2]。”2024年9月30日教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》,《通知》提出八个方面的任务措施,要求地方各级行政部门充分认识到做好规范汉字书写教育工作的重要意义[3]。这也从另一方面说明国家对汉字书写的重视。高校师范生是未来教师的摇篮,汉字书写是教师的必备技能,因此师范生“三笔字”课程在推进中小学规范汉字书写的过程中显得尤为重要。

本文就高校“三笔字”课程开设的意义进行解读,剖析当前教学中面临的诸多困境,并提出突破困境的几种路径,以期有效提高“三笔字”课程教学质量,促进师范生书写技能提升。

一、“三笔字”课程开设的重要意义

“三笔字”课程是高校师范生培养体系中的重要组成部分,包括硬笔、粉笔和毛笔三种书法形式的学习与实践,对师范生的技能提升和师范教育的质量保障具有重要的价值和意义。

(一)扎实培养师范生书写基本功

“三笔字”书写是师范生必备的教学基本功,在当前教育改革的背景下,师范生综合素质的培养使得“三笔字”教学的重要性愈发显现,师范生的书写能力与其教育理念、教学方法密切相关,尽管我们处在电子信息高速发展的时代,传统书写方式受到极大的冲击与挑战,但书写能力依然是教师的核心素养之一。良好的书写能力是教师传授知识的重要工具,也是提升课堂教学质量的有效手段,教育心理学研究表明,板书的清晰度和书写的规范性会直接影响学生对课堂知识的理解与接受。

由于“三笔字”课程是技能训练课,主要强调实践性、主动性,注重基础笔画的规范与组合,能够帮助师范生在书写过程中感受到汉字文化的艺术性,对培养学生的审美能力和文化认同感具有积极意义。高校师范生“三笔字”教学不仅关系到师范生的汉字书写能力,也对其整体素质的培养和未来的教育工作具有深远影响。

(二)传播审美观念,提升审美素养

通过“三笔字”课程的学习,高校师范生不仅可以了解各类书体、书家及各种形式的书法作品中所蕴含的艺术特点,也能够体会到书法的艺术之美。从古至今,每一件书法作品都是书家真情实感的流露,师范生在临摹学习过程中也有助于提升自我表达。通过系统的“三笔字”训练,师范生的个人风格与情感表达得以深化,使其在学习教育的过程中能够更好地传递知识与情感,在熟练掌握汉字的基本构造及其演变的同时提高了自身审美素养。

(三)传承民族文化,增强民族自信

汉字,作为我国特有的文字,其本身就承载着传递文化的使命。自古以来,书法作品是书家情感表达的载体,好的作品及文章本就具有极大的文学价值,如王羲之的《兰亭序》、怀素《真草千字文》等。当代硬笔书法作品内容大多以唐诗宋词或古籍经典为主,一幅完整的书法作品无论是从技法还是内容都蕴含着中华民族数千年来的智慧和审美意趣,也都具有极强的传承性。

总的来说,无论是从师范生自身发展还是传承文化内涵来讲,各高校面对师范生群体开设“三笔字”课程都具有深远意义。

二、“三笔字”课程教学面临的困境

近年来,各高校“三笔字”课程在实施过程中面临一些困难,主要体现在教学资源、教学方法、师资力量以及评价机制等方面。

(一)“三笔字”课程教学资源短缺

在高校师范生“三笔字”课程的教学中,教学资源相对匮乏,尤其是在书法教材和教学工具的选择上,缺乏系统性和针对性。例如,市面上大部分教材多为理论性强、实践性弱的书籍,难以满足师范生实践能力的培养和学习,再加之教学工具如书写纸、钢笔、墨水等书写工具质量参差不齐,无法保证其教学的效果和质量。

(二)“三笔字”课程教学方法单一

目前,师范生“三笔字”课程普遍采取以教师讲授为主的传统教学方式,教学方法的单一化极大限制了学生对“三笔字”技能的学习和掌握。另一方面,重视理论知识传递而、忽视技能训练,则导致学生在实践操作中缺乏自主探索的机会。研究显示,采用多样化的教学方法,如小组讨论、经验交流、观察临摹等,都能够有效提高学生对书法知识和书写技能的理解接受能力,但这些教学方法在课程的实际教学中尚未得到普遍应用。

(三)“三笔字”课程师资力量匮乏

当前,各高校“三笔字”课程缺乏足够的师资力量,导致在教学的深度和广度受到限制和影响。据调查,当前该课程任教教师多为通识课程教师或有过书法学习的非专业教师,他们缺乏专业的书法知识学习背景和系统的“三笔字”教学经验,导致在课程实施中出现教学方法不到位、内容单一化、无法有效激发学生的学习兴趣等问题。比如,在毛笔授课教学过程中,如果老师专业技能不深厚、授课内容不明确,就不能对笔法、结字、用墨和章法等重要内容进行全面细致的讲解。

(四)“三笔字”课程教学评价体系不完善

现今高校师范生“三笔字”课程的教学评价体系存在诸多缺陷,严重制约了课程的发展和提高,评价主体单一化也是该课程现存最大的问题。“三笔字”课程评价主要由授课教师负责,缺少多元化的评价视角,学生的个体差异也难以得到充分体现,间接影响了教学反馈的客观性。同时,对于该课程的评价主要以课程结束的考查为主,方法不够丰富,内容太过片面,这种评价机制也忽视了学生学习“三笔字”的过程性评价,导致不能有效反映出该课程存在问题。

三、“三笔字”课程教学困境的突破

(一)整合教育资源,创新教学手段

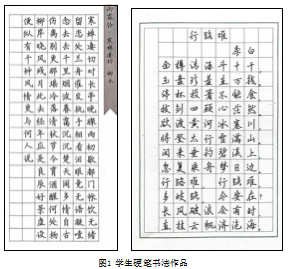

组织“三笔字”课程教学,要整合多种教学资源。首先,要利用现代媒体信息技术,如引入“不厌书法”“以观书法”等应用软件,便于学生自主查询和临摹字帖;通过MOOC线上平台提供书法名家的教学视频,让学生感受到书法学习的魅力和重要性,从而激发他们的学习兴趣。其次,要构建校企合作的教学资源,学校可以邀请当地书法名家参与课程教学,让学生在专业教师的指导下进行创作和学习,加深对书法艺术的理解;学校也要定期举办书法比赛及展览,将学生优秀作品展出,提高学生对“三笔字”课程的参与度和荣誉感。在教材方面,要选用多样化、数字化的教材资源,要涵盖不同书体与风格,在使用传统楷书教材基础上,还要引入行书、隶书等多种书法风格的学习,进而丰富学生的知识体系,除此之外,教材还应包含现代名家的作品解析,帮助提高学生对当代书法作品的理解。

(二)增加灵活互动,优化教学方法

教师要提升“三笔字”课堂教学的互动性和灵活性,比如采用小组合作学习模式,将学生分为3-5人的学习小组,能够有效促进学生相互激励和学习;教师可以结合数字化教学工具,如在线书写平台和视频回放功能,帮助学生反思和调整;通过建立微信群或QQ群的方式,鼓励学生分享自己的练字成果并互相评价,进一步形成良好的互动氛围,也可设置每周一次的在线打卡,统计每位学生的练习进度,以数据驱动学习。另外,翻转课堂也是一种创新的教学模式,让学生观看书写技巧视频时,在课堂上开展讨论和实操,教师在组织练习过程中进行巡回指导,提出具有针对性的改进建议,促进学生个性化的发展;通过定期开展课后反思会,收集学生反馈意见,针对具体问题逐一解析,从而培养学生自我评价和反思的能力。

(三)扩充师资力量,提高专业素养

“三笔字”课程师资队伍建设及教师专业素养直接影响课程教学效果,因此,充实师资队伍、提升专业素养迫在眉睫。一方面,高校要积极拓宽招聘渠道,充实书法教师队伍。在传统招聘渠道外,还可面向社会吸纳有扎实功底的书法人才,如与当地书法协会建立合作关系,邀请书法名家以兼职或客座教授的形式加入教师团队,为书法课程注入新的活力。另一方面,高校应积极举办各类书法技能培训活动。一是进行书法理论知识学习,包括书体演变、书法史等内容,深化教师对书法艺术发展与内涵的理解和认同。二是进行书法技巧训练,主要包含用笔技法、字形结构安排、用墨规律(毛笔)、章法布局和落款要求等书法要素的教学方法和教学原则。根据硬笔、粉笔和毛笔的书写特性,书写训练方法也不尽相同,因此要加强教师“三笔字”的专业素养,提升教师书写技能。三是进行书法教学研讨活动,通过优秀课例观摩、主题研讨交流等形式,提升教师课堂教学设计、实施和评价能力。此外,地区高校也可以联合举办教师培训活动,邀请书法教育名家来分享教育理念和经验,为该课程建设一支实力雄厚、知识渊博的教师团队。

(四)完善评价体系,精细教学管理

完善的评价体系是检验教学质量的核心环节,需通过科学、客观、公正的方式,全面评估学生的学习效果以及教师的教学质量。因此,应采用多元化的评价方式,包括过程性评价、终结性评价及学生自评和互评。在过程性评价方面,该课程教师可以实施阶段性测试与课堂表现记录。阶段性测试应设置在每个模块结束时,内容包括基础笔画、字形结构与书写速度,分值比例为阶段测试共占课程总评的40%。课堂表现记录由教师根据学生在课堂上的书写习惯、课堂参与度及互动表现进行评分,占总评的20%。终结性评估则需综合期末书法作品与理论知识的掌握情况。期末书法作品评定包括技法应用、字迹美观与整体布局,权重设置为总评的40%,具体分值可细化为点画形态占30%、字形结构30%、章法布局40%,总分100分。同时,理论知识考核应涵盖相关书法理论及书写技巧,设置为选择题与论述题并结合实际操作。自我评价和互评同样不可忽视,教师可以创建学生《学习记录手册》,指导每位学生定期每周填写,根据日常练习进行自我点评和反思,以促进学生自我监督,便于及时调整学习策略和方向。

为确保课程评价的科学性,教师专业培训也应同步进行,学校要进一步建立教师评审机制,通过定期开展教学观摩与评比活动,激励教师不断提升教学方式、改进教学方法。评审依据也可包含学生反馈、课堂观察与教学成果,要选出优秀教师进行表彰,并分享教学经验。

(五)强化学科融合,融合多元路径

在教育创新的浪潮中,高校师范生“三笔字”课程与其他学科的融合正展现出独特的魅力与广阔的前景,这种融合不仅丰富了“三笔字”课程的内涵,也为其他学科的教学增添了新的活力与维度,对于汉语言文学专业或者小学教育语文方向的学生来说,“三笔字的课程效果、学习内容、教学方法尤为丰富。学生可以通过不同的书体来诠释不一样内容,比如用灵动飘逸的行书来书写李白诗歌的豪放、用雄浑苍劲的隶书来呈现历史故事的厚重、用端庄大方的楷书来展现格言警句的刚毅,通过文字内涵与书法艺术的完美结合,有助于提升学生对语文教材的深度理解与艺术诠释,使他们在未来的语文课程教学中全面引导学生从视觉与听觉双重维度上感受文学之美,从而激发学生的学习兴趣与创造能力。

高校师范生“三笔字”课程与多学科的融合,是一场跨学科的教育探索之旅,它打破了学科界限、内容领域,为培养具有综合素质、创新能力的教师开辟了新的路径,也为教育教学的多元化发展注入了强大动力。

四、结语

从国家政策和社会需求来说,“三笔字”课程的重要性日益增加,相关教育部门应鼓励高校之间资源共享、协同合作和创新发展,形成跨校联盟合,共同研究探讨“三笔字”课程的教育实施。同时,还要借助社会力量和各类书法协会,开展丰富的社会实践活动,加强师范生对“三笔字”的实际运用和认识。当前,高校师范生“三笔字”课程在教学过程中面临多个困境,从学校到教师再到学生个人或多或少都有部分问题有待解决,但从整体来看,通过教材内容革新、教学方法多样化、评价体系完善及校外合作机制的建立,都有助于实现高校师范生“三笔字”教育的全面提升和全面发展。

总之,高校师范生“三笔字”课程的教学不仅是一项技能的培养,更是师范人才素质全方位提升的基础,强化“三笔字”课程的实施,将提升高校师范生的专业素养,有助于高校培养出更加符合新时代要求的复合型人才。

[1]曹杰钊,陈彦蓉.高校师范生“三笔字”课程教学的挑战与展望[J].中国美术,2024,(02):103-107.

[2]教育部、国家乡振兴局、国家语委.(2021).国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案.[R/OL].教语用〔2021〕4号.2021-12-23.

[3]教育部办公厅.教育部办公厅关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知.[R/OL].教语用厅〔2024〕1号.2024-09-30.