大学生职业生涯规划课程思政价值蕴意与实践进路论文

2025-02-22 13:40:48 来源: 作者:xujingjing

摘要:高校通过“润物细无声”的教育方法为党和国家培养德才兼备的全面人才,是实现就业提“率”提“质”目标的关键一环。为落实立德树人根本任务,达成育人目标,高校要迎面多元文化思潮冲击和严峻就业形势,抓好大学生价值养成“压舱石”,以理想信念引领大学生将职业发展融于国家发展。关键要义是以队伍思政为保障,探索大学生职业生涯规划“本土化”新范式,构建课程思政育人大格局,全面增强育人实效。

摘要:高校通过“润物细无声”的教育方法为党和国家培养德才兼备的全面人才,是实现就业提“率”提“质”目标的关键一环。为落实立德树人根本任务,达成育人目标,高校要迎面多元文化思潮冲击和严峻就业形势,抓好大学生价值养成“压舱石”,以理想信念引领大学生将职业发展融于国家发展。关键要义是以队伍思政为保障,探索大学生职业生涯规划“本土化”新范式,构建课程思政育人大格局,全面增强育人实效。

关键词:就业;职业生涯规划;课程思政;育人目标

年轻人就业成才,是家事也是国事,大学生就业不仅关系着高校人才培养还影响社会稳定和发展。我们面临的就业形势严峻复杂。一者,“内卷”加剧。毕业人数屡创新高,2023年毕业生1158万,2024年将预计达到创纪录的1187万,就业竞争日趋激烈。再者,“躺平思想”滋生。多元文化碰撞,西方文化的扩张和渗透尤为显现,不良价值导向冲击着我国主流意识形态,影响着部分青年价值追求和人生目标,出现毕业即失业现象。

2020年教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,为课程思政指明了方向。自此,高校课程思政建设全面推进,大学生职业生涯规划课程思政势在必行,在这个过程中,高校要抓好思政课教师这个关键,答好为谁培养人、培养什么人、怎样培养人的课程思政答卷。此举也有利于提升大学生就业率和就业满意度,提升高校教学水平,对国家、高校和个人都大有裨益。

一、“课程思政”与大学生职业生涯规划教育的内在关联

1.目标一致

要培养“人格健全、基础扎实、素质全面”担当民族复兴大任的新时代青年,大学生职业生涯规划教育就要坚定立德树人根本任务,推进“人格教育、专业教育、职业教育”有机结合,故此,大学生职业规划教育迫切需要思想政治教育与引领,践行和培育社会主义核心价值观,以马克思主义关于人的全面发展理论为指导,引导学生树立远大目标,帮助大学生健全人格、完善道德,成为堪当大任的有为青年。

2.内在逻辑一致

二者内在逻辑一致,两者内容互通、功能互补,缪心同力贯彻落实“三全育人”教育方针。[1]大学生职业生涯规划课程自身本就蕴含着思政元素,课程思政中再挖掘思政元素,不断丰富大学生职业生涯规划课程内容。将价值引领贯穿教学,即实现思政教育的“落地”,又完成课程育人的“赋能”。同频共振落实全面提高人才培养质量的重要任务。

二、大学生职业生涯规划课程思政的实践价值

1.培育社会主义核心价值观,促进价值回归

在对学生进行价值塑造过程中,将思政教育资源用“润物无声”的方式坚定学生理想信念、促进良好学习行为、激发学生学习兴趣。在进行自我探索引导时,以理想信念教育为核心,以基本道德规范为基础,将课程思政融入课堂教学全过程,培养非智力因素,[2]比如,兴趣探索中强化学生学习动机和提高学生成就感,价值观探索中从满足个人和社会需要的角度对价值观进行“澄清”,性格、气质探索中“因材施教”激发学生自身潜力、塑造良好性格。引导大学生主动学习和自我教育,实现“自由而全面发展”,促进教育终极价值回归。

2.唤醒生涯意识,助力大学生实现自我和社会价值

大学生职业生涯规划课程目标是培养学生全面认识自我、确定职业目标并以此培养职业素养和核心能力。具体来讲就是以大学生全面发展为目标,促进个性发展和未来综合素养提升,督促大学生认清形势、认识自我,合理规划大学学业和生活。早早养成生涯规划意识,明确未来人生目标,为步入社会打牢基础,在工作中实现自我价值和社会价值。

3.推动全员育人,提升高校“大思政”教育实效

思政元素融入课堂教学,即将价值引导寓于知识讲授,运用案例讲解鲜活案例、直观数据、深刻故事引起学生“共鸣”,发挥典型示范作用,激发学习兴趣和动力,达成显性教育和隐性教育相得益彰。思政小课堂和社会大课堂的结合增强了课程吸引力和体验感,这需要充分调动学校、家庭和社会一切育人资源,将就业育人和课堂教学、校园活动、实习实践等紧密结合,不断提升高校“大思政”教育实效。

4.优化就业指导服务,打造“人职匹配”高质量就业

作为国家宝贵的人才资源,高校要帮助大学毕业生迈好步入社会的第一步,答好“就业题”。分阶段、全覆盖的大学生职业生涯规划教育和就业指导服务有助于大学生掌握自我认识、自我管理、环境分析和确定职业目标的基本方法,通过不断行动、再评估、调整等行为,最终使学生实现“人职匹配”的高质量就业。

三、大学生职业生涯规划课程思政现实困境

1.教学观念不新颖,课程体系不完善

(1)课程理论创新不足,缺乏“本土化”。该理论主要建立在资本主义的经济基础和价值理论上,更加强调依据个人的性格、兴趣、能力、价值观等因素确定职业目标,追求自由而个性的自我发展,而完全忽视国家和社会发展需求,这与我国的社会主义核心价值观相悖,价值观存在着较大的差异。由于课程理论主要“照搬”,缺乏理论“本土化”创新研究,只是在西方理论基础上的小修小补,导致课程思政改革不彻底。

(2)课程设置不够合理,未形成协同育人合力。课程重理论轻实践,课程内容倾向于程序化、公式化,教学过程缺乏统筹安排和统一管理,实训平台和实践基地建设不到位,可参与实践的平台和机会均少。缺少实践性操作和沉浸式体验的课程就如“坐而论道”,无法让学生真学真信、真懂真用。职业规划教育和就业指导本该相得益彰,但多存在“割裂”状态,未形成育人合力。

2.师资水平参差不齐,课堂回应不足

教师队伍的专业素养是关键。该课程涉及学科知识较多,如涵盖心理学、社会学、管理学等,教师须具备较高的育德意识和育人能力。因此,对教师水准平要求较高,要求在教学中具备深厚的理论支撑、清晰的价值主线。但部分教师专业理论基础不扎实,对思政元素的挖掘零碎且拼凑,在课程思政中做简单的“加法”,无法及时回应学生的思想需求,不能对学生进行专业指导,影响思政课堂实效。

3.规划意识淡薄,核心价值面临挑战

(1)自我认同感缺失,盲从心理普遍存在。职业规划越早越好。刚迈入大学校园的学生心态还未完全转变,新入学的环境适应、学业压力、集体生活、恋爱交友等问题充斥着大学生活,大多数学生认为就业离自己还非常遥远,跟“现在”的自己没关系,规划意识淡薄,对“我是谁”“要去哪”“怎么去”系列问题模糊,出现自我认同危机。没有明确目标、缺乏规划的学生陷入迷茫、彷徨,不能确定自己的职业方向和发展路径,盲目从众。

(2)多元文化碰撞,核心价值观偏移风险提升。多元文化不断侵蚀和冲击,作为内化个人价值观重要因素的社会主义核心价值观迎来挑战。部分学生制定职业目标存在“短视”情况,重短期利益、轻责任担当,忽视个人工作能力提升、责任担当的“工匠精神”,未认识到人生幸福和满足感不是来自无所事事或单纯享乐,而是致力于某项工作并获得成就,缺乏职业精神和奋斗目标。

四、大学生职业生涯规划课程思政实践进路

1.紧扣育人主线,完善课程体系

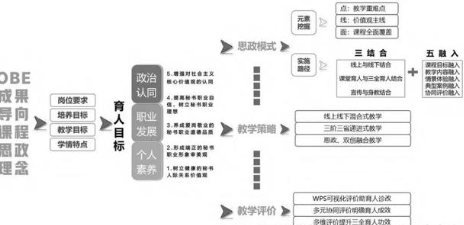

(1)优化顶层设计,推进教学改革。顶层设计是课程思政最应该关注和投入的重点,以培养学生成长成才为根本遵循,从国家、高校和个人发展层面制定课程目标。这亟须多方力量协同发力,由校党委、教务处、学工部就业指导中心和心理咨询室、职业生涯规划课先锋教师为核心组建教研组,实现资源协调共享,将教学环节紧密衔接,形成课程的目标、内容、实施、评价一体化,完善课程体系。[3]

以觉知与承诺、自我探索、职业探索、目标与行动为主要目标板块,拓展思政教育覆盖广度。融入案例教学、情景模拟,协同心理育人,加强师生互动对话,挖掘思政元素,增强生涯人物访谈、模拟招聘、社会实践等实践体验。坚持价值性和知识性相统一,强化课程内容的自然渗透,细化实践指导。完成对学生的价值引领、能力提升和精神塑造任务,帮助学生在知识和实践的积累中、在精神和品德的塑造中树立正确的职业观和择业观,深化职业生涯规划课程教学效果,培养具备社会责任感、职业道德观的人才,提升高校育人水平。

(2)推进情景教学,创新教学方式。创设教学实践情境,从觉知与承诺到自我探索到职业探索到目标与行动,每个板块引入案例教学法,将思政元素如“盐”般融入课程,并细化在各教学环节的设计和运用。通过心理测验、游戏活动、提问讨论增加课堂的互动性,激发学生对职业生涯探索的兴趣并自省。使思政元素恰如其分融入课堂教学,增强体验感和趣味性,提升课程教学效果。

(3)延伸校内教育,推进协同育人。要培养国家栋梁之材,就要让学生“善读书”且“多行路”。该课程实践性、体验性强,既要读有字之书,也要读无字之书,要使思政小课堂和“课外实践”大课堂有机融合,拓展学生实践平台,增加人生体验和社会知识。开展校企合作、优秀校友大讲堂、职场模拟大赛、影子实习、生涯人物访谈、就业信息分享、校园招聘等活动丰富职业体验,进行职业目标和路径评估,通过素质拓展内化成适合社会需求的核心竞争力,优化成才路线。

(4)创新考核形式,完善评价机制。目前,考核形式多以理论为主,单一的考核方式难以反映真实的教学效果和学习成效。因此,要实现“教学评”一体化。统一课程设计和评价体系,以课堂考勤和参与度、实践活动以及提交的作业质量为考核重点,将考核分为平时成绩、教学实践、职业生涯方案设计。考核的侧重点向实际应用能力倾斜,提高学生知识技能,实现学用相长。

2.提高师资水平,筑牢教育根基

好的学校特色各不相同,但都有一支优秀教师队伍。教师是教育强国建设的根基,是落实立德树人根本任务的关键。

(1)聚力教师队伍建设,赋能教师成长。打造教育铁军。加强教学骨干同企业代表、行业翘楚、优秀校友的融合,建立师资培养、听课评课、教研交流、集体备课等常态化机制,打造示范“金课”等优质课程资源,构建资源共享、强强联合的良性一体联动机制。发挥典型示范引领作用。发挥业务骨干和优秀团队在师德师风、教学实践、前沿探究、技能创新等方面的示范带头和引领辐射作用。强化队伍建设。职业生涯唤醒和规划还需班主任、辅导员等通过日常潜移默化的思政教育,因此,要对班主任、辅导员等开展培训,以全员育人大师资推动全方位育人。

(2)打造个性化指导工作室,促进教育提质增效。以骨干教师为主组建指导工作室,为学生提供个性化、精准化服务,破解师生沟通堵点。指导工作室精准有效的沟通弥补了课堂教学的不足,成为课程思政的重要阵地。工作室教师通过个案咨询积累经验不断完善课堂教学,提高课程思政的育人成效。

3.深挖思政元素,聚力价值塑造

挖掘课程中所蕴含的思政元素和精神内涵,用马克思主义理论对职业规划理论进行全面梳理和价值重构,将马克思主义中国化的最新成果无缝嵌入到课程中,丰富课程文化载体。

(1)提升心理资本,增强职业决策自我效能感。积极心理资本同就业能力呈正相关,心理资本与职业决策效能感亦存在显著正相关。心理资本越高,个体越能对自我作出正确的评价、更能明确职业方向,做出正确的职业决策。大学生职业生涯规划教育帮助学生应对学业压力、集体生活、恋爱交友、就业压力等问题,提升学生学习内在动机,并进行自我管理和控制,在自我规划和提升中增强自我认同和自我效能,对专业承诺起到较好地预测作用,在职业规划中赢得优势。

我们应重视对学生积极心理资本的培养,可通过优秀校友的成长之路和奋斗精神为学生成长成才提供指引,让学生潜移默化被侵染和影响,帮助大学生做好步入社会的心理准备,明确就业目标,调整工作预期,提升工作满意度,增强就业稳定性。以杰出校友的励志故事为融入点,拓展学生眼界和视野,在专业学习上获得启示,引起共鸣、激励学生奋斗意志,使之内化为学生的自主意识和行动,帮助学生了解所学专业的特点以及未来职业方向,锚定兴趣趋同、性格相符、能力相配的职业发展目标,走出适合自己的生涯发展之路。

(2)唱响主旋律,推动核心价值观铸魂育人。面对形形色色的思潮、日新月异的社会发展,大学生职业生涯规划教育需要在大学生的理念信念给予引导,[4]教育和引导学生筑牢理想信念底色、明晰价值立场、传承优良作风、肩负守好江山责任,在小我和大我的思想困惑中给予细致而深入的教育引导,在进行个人职业规划时将个人发展与我国发展与社会需求相结合,在服务社会、成就他人中成就自我,达成职业理想。在课程中融入爱国主义教育,大力弘扬民族精神和时代精神,培育家国情怀和集体观念,激发向心力和凝聚力。学校、社会、家庭需协同发力,聚焦育人目标和强国重器之要义,教育引导学生理性看待世界和中国发展大势,心怀国之大者,[5]在党和国家最需要的地方建功立业。

涵养“工匠精神”,“工匠精神”是马克思主义劳动自由观的当代表现,是重要的思想资源和强大精神动力。精湛的技艺是职业发展的立足之本,着力培养学生敬业精神,在引导学生明确目标与行动中渗入工匠精神,例举大国工匠成长事迹,学习大国工匠追求卓越、精益求精、持之以恒的精神特质。通过弘扬劳模精神和工匠精神,引导青年学子崇技尚能、德技并修,为扛起新时代使命持续赋能。

[1]汪恭敬.《大学生职业生涯规划与就业素养》课程融入思政理念的实践探索[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(18):75-77.

[2]张世珍.信息技术支持下的课程思政教学设计与实践研究—以《大学生职业生涯规划》课程为例[D].西北师范大学,2020.

[3]赵玉瑜.思政融入大学生职业生涯规划课程体系的理论探索与路径分析[J].南京理工大学学报(社会科学版),2020,33(05):83-87

[4]朱秀芬,刘春梅.以理想信念教育为核心的大学生职业生涯规划课程思政教学改革探索[J].机械职业教育,2021(04):41-44

[5]中央文献研究室,中国外文局.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014.