使用牛顿摆模型理解小号声音论文

2025-02-15 15:07:44 来源: 作者:xuling

摘要: 小号是现代西洋乐中不可或缺的一员,但是乐器本身较为抽象,学习难度较高。尤其对初学者而言,小号的音色、音量、音高通常不能自如控制。

小号是现代西洋乐中不可或缺的一员,但是乐器本身较为抽象,学习难度较高。尤其对初学者而言,小号的音色、音量、音高通常不能自如控制。通过牛顿摆模型可帮助练习者理解小号的声音,更直观“看到”小号的音量、音色、音高。

一、小号音色、音高、音量之间的关系及矛盾

小号是铜管乐器家族中的高音乐器,是交响乐团的重要成员,在各种各样的交响乐曲中都有着不可替代的音响效果。里姆斯基-柯萨科夫曾在他的作品《管弦乐原理》中这么评价小号:“小号在强的段落激动人心,弱的片段高音音色饱满有金属的音色彩,低音则带来危险的警告。”在音乐史上,作曲家为小号编写了大量令人记忆深刻的乐段。而为了更好地演奏这些片段,人们需要对小号的声音有更深层次的认识。

小号的声音在物理上可以分为音色、音量、音高三个因素。在吹奏中这三个因素在一定程度上可以分别控制,控制的水平与吹奏者的演奏水平有较大的关系。吹奏小号时,演奏者通过气息使嘴唇有规律震动,再通过小号管内气柱的耦合震动将声音放大,最后到达人的耳朵,也就是小号的声音。吹奏小号时嘴型的用力程度、口腔空腔的大小、喉咙的打开程度、吸气的方式,都会改变小号声音的音高、音量、音色。演奏者在演奏不同的乐段时也会选择不同的声音,并在音乐的发展中进行响应变化。

但是相比小提琴、单簧管等其他乐器,学习小号的人较少。在初学阶段不能正确演奏,导致在大众眼中存在音量大、声音刺耳的刻板印象。事实上小号的音色中奇数次的谐波强度并不会比偶次谐波强。相较之下,反而是小提琴的音色中含有大量非整数倍的谐波,不使用其他技巧时,演奏音色有一定的尖锐成分,因此,在小提琴演奏中通常用揉弦修饰音色。

小号声音刺耳的原因并不是本身的音色,而是其音量。一般少有学生会为了练习小号而设计房间构造。因此在练习时,小号声音会在房间内反复回荡形成驻波,从而刺激耳朵。而且这种情况即便是在一般琴房中也会出现,这是由于吸音材料的能吸收的声能有限,声音依旧会反复折射。

此外,小号的演奏过程非常抽象。相较其他的乐器,小号的演奏主要动作都在体内进行。判断小号演奏的正确与否,从外部来看,只能看到肩膀与手有没有紧张,但通常这能作辅助判断,不能作最终的判断依据。最终的判断依据只能靠音色、音量、音高。这很显然对初学者是有一定难度的,即便是经过长时间的练习也很难具体形象地描绘出来。因此,笔者认为有必要借助一点外部模型来具象化这一认知。

二、牛顿摆的基本原理

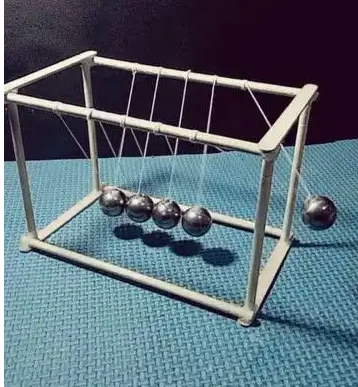

牛顿摆是由法国物理学家伊丹·马略特发明的桌面显示装置,蕴含了动量守恒定律和能量守恒定律,它由数个由细绳悬挂、紧密连接的小球连接起来。其主要特点在于(在理想条件下),如果左边抬起一个球,使球自由下落击打其他的球时,整排小球中的末端的一个小球会以相同的速度弹起。其摆动的幅度与下落的小球一致。当抬起两个小球时,末端则会有两个小球被弹起,以此类推。(图1)

牛顿摆是用来阐述动能守恒、动量守恒的物理模型,与演奏小号中具体的物理原理还有较大的差异。在此仅以其作为模型,不对其对应的合理性进行论证。但使用这个模型完全足够用来了解音高、音量、音色之间的区别。

牛顿摆中摆动的幅度大小可以被看作吹奏中吹出气流的力量大小。牛顿摆中摆动频率的快慢只与绳索的长短有关,与嘴型的用力程度相对应。绳索变短正如嘴型的收紧,当嘴收紧后吹奏的音高就会变高。牛顿摆中抬起小球的数量则对应了吹奏中音色的饱满程度。接下来将详细地阐述吹奏的音色、音量、音高相互之间的关系以及对其的正确理解。

三、小号音量与牛顿摆的对应关系以及吹奏中方法的体现

在吹奏中想要吹奏出更大的音量就要加大吹奏所使用的气息的力度。除去吹奏使用的乐器等外部因素,有时吹奏十分用力但是音量不一定会提高,这是因为吹奏时为了保证吹奏时嘴能在较大的气压下保持不变,嘴部过于紧张而出气量得不到提升。也有可能是用力方式错误,腰部用力增加,喉部(可能是口腔或肺部到口腔中的任意一环节)也不自觉收紧导致气息无法很好地传到嘴部并吹出。这种情况与牛顿摆模型中,中间的球不能直接接触的情况一致。在球不能直接接触时,能量不能正常传递,被弹起的小球由于能量被消耗,高度变低。

有时为了吹出更大的音量会导致破音或泡音,这是吹奏时嘴部变形导致的,这与之前所描述的嘴部紧张导致音量小有一定的相似性。但是在这种情况下,嘴部依旧能震动,只是嘴唇的过于收紧导致震动的频率提高。在牛顿摆中,如果阻挡被弹起一侧的悬挂绳中部,人们会发现被弹起的小球被弹起并回落的频率加快。反过来,吹奏中如果出现破音的情况证明嘴型有一定的变形,大概率是过于收紧。相反,如果吹奏气息增大但是不发音,则通常都是嘴在较大气流下未能保持嘴型所导致的。这种情况多在吹奏高音的时候出现。在牛顿摆中的体现则是在于如果被弹起小球的绳索在被弹起后断开,则整个牛顿摆失去能量,不再有小球弹起。

四、小号音高与牛顿摆的对应关系以及吹奏中方法的体现

小号的吹奏中,吹奏的音高与吹奏的流速有很大的关系。相应的嘴的收紧程度也要更高,但是一般来说嘴部的收紧不是主动,而是为了保持在较高的流速下嘴型不变形且气流正常通过。

在牛顿摆中想提高摆动频率,就只能缩短装置中悬挂小球绳索的长度。对应到吹奏中,与嘴型的收紧十分相似,与吹奏中气息集中也是相同的。因此吹奏高音并不是更用力地吹,而是改变气流的流速并加强嘴部的支撑。想要弱奏高音时,就需要将气以更集中的方式吹出,嘴的风口也适当减少。从物理角度上来说增大音量是增加吹奏的气流量,而提高吹奏的音高则是增大压强。

吹奏高音时通常还会遇到吹不响的问题。在牛顿摆模型中也有相应的表现,模型中如果缩短绳索的长度摆动的幅度会大受限制,摆动的持续时间也大大减短。这是由于摆动幅度减小,摆动中小球的相互碰撞速度加快,内部消耗的能量便快。在吹奏中表现为内部的阻力被放大,气息无法正常吹出。相应的,如果想过要吹奏好高音,就需要嘴适当收紧,气息集中,且气息通道畅通,气流高速地从嘴中吹出。

五、小号音色与牛顿摆的对应关系以及吹奏中方法的体现

在小号的演奏学习中,音色是最为抽象的声音因素。音色的饱满程度在物理上表现为基音与泛音之间的强度关系。基音强则声音亮,泛音强则声音饱满。相比于音量和音高,音色最为抽象。

在牛顿摆模型中,摆动的小球数量与音色的宽广程度相对应。想要弹起更多的小球并不能靠将小球抬起的高度来调节,只能靠抬起更多的小球同时放下,而且与抬起的高度及摆动幅度无关。由牛顿摆模型反映到吹奏中也是如此,如果抬起一个小球,则能将末端一个小球高高的弹起,而如果用相同的力度抬起多个小球,则能将同样数量的小球弹起较低的力度。对应到小号中,想要吹奏的音色更亮,就让气息的震动更充分。相反想要吹奏的音色更加宽则让气息的震动变得相对松弛,也就是打开口腔喉咙,将震动相对松弛的气息吹入号中。

六、结语

小号音色与音量的关系是最为密切的,在吹奏中也是同步变化的。例如在现代小号作品开头处长音的渐强就是靠力度逐渐增加、音色逐渐饱满形成的音响效果。这种吹奏方法不仅在现代作品中较为常见,在浪漫主义时期的作品中也有所使用。

而在古典作品中,这种音色逐渐饱满、音量逐渐变强的渐强方式基本就不会出现。通常是保持松弛宽广的音色、音量逐渐增大的方式渐强。而且总体上音乐的力度并不会很大,会比谱面实际标记的力度低一个量级左右(即谱面标记ff,实际演奏为f)。而在更早期的巴洛克时期,演奏的音色更倾向于明亮清澈。这些区别是当时音乐审美的不同以及器乐的材质和制作工艺所导致的,想要用现代的乐器吹奏出当时的音响效果,就要在音色及音量上做出正确的选择。

但不是任何时候音色与音量都是同步变化的,甚至在一些音响效果较为极端的乐曲中,音量提高、音色保持明亮会产生尖锐的音响效果。

回到牛顿摆模型中,音色的宽广程度是由抬起小球的数量所决定的,即抬起小球的总数量代表了音色的宽广程度。而抬起的幅度则代表了音量的大小。抬起更多的小球与抬起的幅度都需要更多的能量,这也符合吹奏者的主观感受。正如抬起小球的数量、幅度、频率三个因素互不干扰一样,小号的音色、音量、音高也是能分别控制的。

事实上,吹奏小号需要全身的肌肉统一且协调的控制,身体任意一个位置的不协调、不统一,都会为演奏带来一定影响,吹奏的实际音响效果也是一个人审美程度的体现。牛顿摆的模型并不能直接解决任何吹奏中出现的问题,但是能够使演奏者对小号吹奏的动作有更直观的理解。