艺术心理疗愈在全人教育理念下的教师培训实践论文

2025-02-15 13:48:14 来源: 作者:xujingjing

摘要:文章旨在探索“艺术心理疗愈”培训项目在浙江省中小学教师专业发展培训中的实践情况,分析该培训在推进全人教育框架下对教师职业成长的具体贡献。通过成果案例,文章分析了“艺术心理疗愈”培训在提升教师非语言教学应用能力、教学创新能力及促进学生心理健康方面的作用,并提出一系列针对性的建议。

摘要:文章旨在探索“艺术心理疗愈”培训项目在浙江省中小学教师专业发展培训中的实践情况,分析该培训在推进全人教育框架下对教师职业成长的具体贡献。通过成果案例,文章分析了“艺术心理疗愈”培训在提升教师非语言教学应用能力、教学创新能力及促进学生心理健康方面的作用,并提出一系列针对性的建议。

关键词:全人教育;艺术心理疗愈;教师专业发展

一、引言

1.背景介绍

浙江省中小学教师《艺术心理疗愈》专业发展培训项目,由浙江省教育厅主导,依据《浙江省教师队伍建设“十四五”规划》设计,旨在通过创新教学方法,增强教师跨学科素养和心理适应能力。该项目不仅为教师技能提升开辟新途径,更是全人教育理念的实践,全面提高教师的教育素质和心理健康水平。

通过培训,参训教师的跨学科教学设计能力和非语言教学应用能力得到了显著提升,极大地激发了教学活力。项目采用“应用+反馈+改进”的优化机制,以确保教育活动的有效性,从而持续提升教学质量。截至2024年8月,浙江省中小学教师培训项目的参训总人数已达到289人(包括舟山市教育局的艺术心理疗愈中小学教师培训项目)。从2022年至2024年,参训教师人数逐年增加,数据表明该培训在教师中的接受度和影响力正在逐步扩大。然而,这些数据仍需通过进一步的实践和反复验证,以全面评估其对教师职业发展的长期影响。

2.全人教育背景下教师教学能力发展的限制因素

(1)跨学科知识整合的挑战

在当前多学科与跨学科教学的要求下,众多参训教师在专业知识的深度和广度上显现出显著不足。虽然他们在自身专业领域内可能表现杰出,但面对需要整合科学、人文、艺术等多个学科的知识时,往往显得力不从心。这种局限性制约了他们在课堂上有效实施跨学科教学的能力,并影响了学生在多方面的成长和发展。Howard Gardner在其理论《多元智能理论》中提到,教育者应发展学生的多种智能,包括语言、逻辑数学、空间、音乐、身体运动、人际交往、内省和自然观察者智能[1]。这一理论支持了跨学科教学的必要性,强调教师需要具备整合多种学科的能力以满足学生的全面发展需求。此理论被广泛讨论和引用。

(2)非语言表达在教学过程中的应用

在传统教学方法中,重视语言表达的同时,教师的非语言表达和潜意识交流技巧往往被忽视。这类技能对于引导学生表达复杂情感、激发创造性思维及情感智力的培养至关重要。缺乏这方面的培训和实践机会,使得教师在课堂上难以充分利用非语言的教学资源[2]。

(3)全人教育的理论与实践差距

在全人教育的理论框架下,教育的目标应是促进学生的全面发展,这包括德、智、体、美、劳五育的均衡发展。尽管理论上强调了人格教育和心理健康的重要性,实际教育实践中却显示出显著的不足[3]。多数学校和教师依然主要关注于学科知识的传授,而忽视了对学生人格和心理健康的培养。当前的教育资源分配和评价体系过度偏重于科学成绩,导致人格和心理健康教育未获得应有的关注。

尽管政策层面提倡五育并举,但在具体实施中,各教育之间的关联并不紧密,未能形成一个协同的、系统化的教育模式。这种脱节导致了学生全面发展的目标未能得到有效实现。特别是人格教育,虽应贯穿学生的整个学习阶段,却常因缺乏系统的课程设计和有效地实施策略而流于形式。心理健康教育同样面临目标不明确、教学内容和方法单一的问题,难以深入触及学生的实际心理需求,且与其他学科的整合不足。

二、全人教育理论相关概念的研究

当前教育理念着重强调整体教育的重要性,特别是对教育实践者—教师的全面成长。这种教育观念认为,教师的职业发展不应仅限于知识和技能的提升,更应涵盖个人价值观和教育哲学的深化。在全人教育的框架下,教师不仅扮演知识的传递者,还是教育变革的重要驱动力。教师的全面发展对于建立一个支持学生在学术、情感、社会和道德方面全面成长的教育环境至关重要。

一项在《Sustainability》期刊2022年发表的研究,由Miseliūnait、Kliziene和Cibulskas共同进行,指出在立陶宛的实践中,全人教育模式显著促进了学生在个人和社会层面的全面发展,尤其在培养全球公民意识和环境意识方面取得了显著成效。研究强调,为了更有效地实施全人教育,教育机构需集中精力于教师的全面培训,因为教师的专业发展直接影响到教育质量和教育改革的成败[4]。

教育政策制定者和课程开发者应集成全人教育原则于课程设计,创建促进学生全面发展的环境。这种教育模式不仅增强了学生对社会的理解和应对能力,而且通过支持教师成长,强化了他们在推动学生发展和教育创新中的关键角色。未来研究应评估全人教育在各教育背景下的应用效果,为教育政策提供科学依据,支持教育系统全面改革,有效应对全球化的挑战[5-6]。

三、全人教育视角中的教师专业发展实践方案

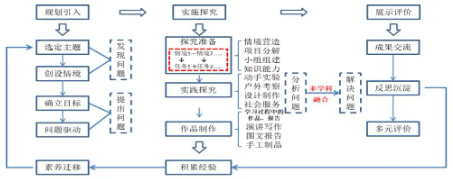

1.“艺术心理疗愈”项目的实施

艺术心理疗愈的培训模块以人为中心,融合了医学、心理学及艺术学等多学科的理论与实践,强调教学多元化价值的深度挖掘。这些模块不仅旨在促进跨学科的融合与非语言沟通技能的提升,还重点关注通过创新教育实践,增强中小学教师与学生之间在心理层面积极互动的能力。通过绘画、音乐、舞蹈和戏剧等非语言手段的系统训练,教师获得了更强的课堂创新意识,从而能够应对更复杂的教学挑战。这一培训不仅有效引导了学生的自主学习经验,也大大促进了教师自身的职业发展。

2.实践过程与结果的分析研究

(1)教师对艺术心理疗愈技术在学生全面发展中的影响的感知

在艺术心理疗愈课程培训的实施过程中,教师们通过参与绘画、音乐及戏剧等多种形式的艺术心理疗愈教学活动,对教育有了新的理解。例如,一位经验丰富的高中语文教师在参与音乐与绘画疗愈活动后,意识到自己在教学中过分关注知识的传授,而忽视了“情感教育”的重要性。她在培训课程结束时总结道:如果教师只是站在自己的视角,只能注意到知识是否传授到位,而站在学生的视角看问题,则可能洞悉学生的学习体验。视角不同,解决问题的思路也不同,这次经历促使她重新审视“情感教育”在语文教学中的地位。另一位来自宁波象山的初中音乐教师在参加了一个结合戏剧和心理游戏的模块后,感慨道:“这种通过音乐与戏剧结合的教学方法不仅可以帮助我们在音乐课堂中更好地了解学生的所思所想,还能提升课堂的活跃度和参与感。

(2)艺术心理疗愈在教师专业技能发展中的作用

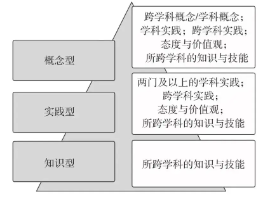

在后现代多元化思维的影响下,跨学科融合的新型教学策略已成为教学改革的重要趋势和手段。“艺术心理疗愈”课程培训的第四模块很好地展示了这一点,体现了如何通过“打破学科边界+重构教学模块”的路径来增强教师在教学设计中的创造力。在这一模块中,教师们组成了多学科协同小组,通过头脑风暴,发现教学设计中的兴趣点、灵感点和突破点,共同探索全人教育的新策略。小组合作不仅帮助教师从不同学科视角发现知识盲区,还梳理了不同学科之间新的关联线索,并在教学演练中检验了这些跨学科方法的效果。例如,设计出通过音乐节奏解释数学概念的项目,既能够激发学生的兴趣,也增强了课堂的互动性。团队竞赛形式不仅挑战了教师的创新能力,还为反思和优化教学方法提供了机会,符合新时代对创新型教师角色的期待

(3)具体实例及其关键成功因素

通过参与教师专业发展“艺术心理疗愈”项目研究,教师获得了一系列创新教育的工具和理念,这些理念在他们返回各自的教学岗位后得到了具体而有效的实施。在杭州杨陵子中学,一位美术教师通过培训学习到的跨学科知识,创新地将泥土和废弃材料引入到特殊儿童的美育课堂中。这不仅是对传统教学材料的一种创新应用,也体现了教育创新理念的实践,即通过艺术创作支持学生的情感表达和社会互动。这种创新的教学方法受到了社会的广泛认可,学生的作品不仅被浙江展览馆展出,还被用于收藏于2022年亚残运会事业展示点,这成果突显了艺术教育在提升学生自我价值感和创造力方面的潜力。

艺术心理疗愈教学培训的成果应用不仅局限于此。在杭州城西中学,心理老师将所学内容应用于心理教育课堂,并通过跨学科路径创建了一个包含多种艺术表现形式的艺术治疗工作室。通过这种实践,学校形成了一套整合多学科和心理健康教育的模式。这种教育改革突破了学科壁垒,解决了教师协作的困境,为学生提供了一个生动有趣的心理教育环境。这样的案例在促进学生全面发展方面具有重要借鉴意义。

此外,在宁波兴宁中学和杭州文汇学校,艺术心理疗愈课程和活动根据特定学生群体的需求进行了优化。例如,杭州文汇学校为听障儿童和其他需要特殊关注的学生设计了定制化的“手语+创造性”绘画课程,有效增强了学生的非语言表达和交流能力及自信心。这些项目的成功不仅得到了家长和社会的高度评价,还引起了人民日报(健康客户端)、中国新闻网以及学习强国等国家级媒体的关注,提升了公众对全人教育价值的认识。这些案例表明,教师通过“艺术心理疗愈”项目获得的新教学理念和实践方法,不仅在本校发挥了重要作用,也为其他教育领域的改革提供了宝贵的经验。

3.研究价值讨论

在当前教育研究领域,艺术心理疗愈作为一种教育创新方法已经广泛讨论。然而,本研究的独特贡献在于不仅重申了艺术心理疗愈的教育价值,还通过提供一个全人教育框架下的经典实践案例,凸显了其学术和实践的双重意义。研究的核心侧重于将艺术心理疗愈融入全人教育理论,并通过具体的培训项目展示其在不同学科教育中的实际应用[7]。与现有研究不同,本文的研究重点在于对整个教育体系进行宏观思考,而不仅仅关注艺术学与心理学跨学科融合的创新实践。通过三年的实践,我们发现,艺术心理疗愈在浙江省中小学教师培训项目中的最大价值不仅限于教师培训课堂,而在于教师们在回到各自教学岗位后,持续运用全人教育的理念。这种“滚雪球”式的效应对学生的全面成长产生了深远的影响。

在艺术心理疗愈培训课程的第二模块中,教师们以学生的身份全面参与了“艺术心理疗愈课”项目,亲身体验了从教师到学生的角色转换。这种教学方式使教师能够更直观地感受到学生的学习体验,从而促进“艺术心理疗愈”理念在日常教学中的深入应用。

一位长期以来以严谨著称的小学二年级数学教师,在创造性绘画体验中获得了深刻的反思。她回忆起,在日常教学中,她特别喜欢带领学生观察季节的变化,尤其是植物的生长和结果。校园里的紫丁香盛开,淡雅的清香弥漫整个校园,给人带来舒适与美好的感受。她经常引导二年级的学生去感受这些自然的美好,帮助他们体验大自然的魅力。在一次户外教学活动中,她注意到阳光洒在每一片叶子上,即使是最微小的叶子也未被忽略。这一细节让她联想到教育中每个学生的独特性和成长潜力,从而进一步认识到引导学生朝积极方向发展的重要性。通过观察孩子们的笑容,她深刻体会到新生命所蕴含的活力与力量,并意识到生命的生生不息在教育中的深远意义。

通过该案例可以看出,教师在艺术创作体验中,通过非语言表达方式激发了心流感受。这样的创作体验,能够帮助教师在第一视角下获得认知和体验的完整性。这一方法论的实践为教师在教学创新中提供了新的见解。

4.在提升教师能力培训实践中遇到的挑战

在项目实施过程中,尽管理论和实践为教育改革带来了益处,但也面临诸多挑战,主要包括教育实践的多样性、资源配置不足以及传统教育观念的束缚。将项目整合进传统教学时,教育者常遇到来自体系内的阻力。传统教育侧重标准化测试,而全人教育则关注学生的全面发展与创造力,二者目标的差异导致实践中的矛盾。学校可能缺乏支持政策和资源,教师则因担心影响考试成绩而犹豫不决。

四、结论与建议

在教学中,尽管每门学科都是独立发展的,但我们面对的学生却是一个完整的生命体。因此,我们需要从系统性角度,将各个学科有机结合为一个整体进行探讨和观察。艺术心理疗愈教学培训项目不仅对艺术和心理教师具有现实价值,而且在语文、数学和外语等多学科的重塑中具有新的意义。通过非语言的教学手段,关注孩子与自我的情感、与社会的情感以及与家庭的情感。这些延展出的教育价值涉及孩子人格的健康成长、情感的发展以及社交能力的提升。未来的研究应深入探索全人教育的长期影响和进一步的价值评估,并推广至更多社会教育环境中,为更广泛的教育改革提供新的可能性。

[1]Eisner Elliot W.Multiple Intelligences:The Theory in Practice by Howard Gardner Commentary:Putting Multiple Intelligences in Context:Some Questions and Observations[J].Teachers College RecordVolume 95,Issue 4.1994.P 55-56.

[2]曹晨.国内艺术疗法职业化研究—以康养、康育及医疗领域为例[J].创意设计源,2023(05):33-36.

[3]曾成栋.论蔡元培之“五育”教育观[D].长沙:湖南师范大学,2015.

[4]Miseliunaite,B.;Kliziene,I.;Cibulskas,G.Can Holistic Education Solve the World’s Problems:A Systematic Literature Review.[J].SustainabilityVolume 14,Issue 15.2022.P 37-97.

[5]张东海.通识教育:概念的误读与实践的困境—兼从全人教育角度理解通识教育内涵[J].复旦教育论坛,2008(04):20-23.

[6]李润洲.完整的人及其教育意蕴[J].教育研究,2020,41(04):26-37.

[7]吴立保,谢安邦.全人教育理念下的大学教学改革[J].现代大学教育,2008,(01):69-74+112.