中国当代流行歌曲审美创作偏好及技法研究论文

2025-01-17 16:42:37 来源: 作者:liziwei

摘要:中国当代流行歌曲在继承传统审美精华的同时,也积极吸收借鉴外来文化,并与时俱进,运用新兴技术手段,不断推陈出新,形成了独具特色的审美风貌和创作方法,展现出强大的生命力与影响力。基于此,文章阐述了中国当代流行歌曲的发展历程,重点分析了中国当代流行歌曲审美创作偏好及技法,旨在为相关工作人员提供借鉴参考。

摘要:中国当代流行歌曲在继承传统审美精华的同时,也积极吸收借鉴外来文化,并与时俱进,运用新兴技术手段,不断推陈出新,形成了独具特色的审美风貌和创作方法,展现出强大的生命力与影响力。基于此,文章阐述了中国当代流行歌曲的发展历程,重点分析了中国当代流行歌曲审美创作偏好及技法,旨在为相关工作人员提供借鉴参考。

关键词:中国当代;流行歌曲;审美偏好;创作技法

流行歌曲是一个国家和时代音乐文化的重要组成部分,它反映了社会的审美情趣,传达着人们的情感体验和价值观念。改革开放以来,中国社会经济飞速发展,人们物质生活水平显著提升,精神文化需求日益多元。在这一大背景下,中国流行音乐经历了从探索、发展到繁荣的过程,涌现出一大批优秀的音乐作品和个性鲜明的歌手。这些流行歌曲不仅为大众提供了丰富的审美享受,也在一定程度上引领了社会文化潮流。因此,研究中国当代流行歌曲的审美创作偏好及技法,对于认识社会文化现象、探寻大众心理诉求、把握流行音乐发展规律,都具有重要意义。

一、中国当代流行音乐发展历程

纵观中国当代流行音乐发展历程,大致可分为以下几个阶段:20世纪80年代的探索期,90年代的发展期,21世纪初的繁荣期和近十年的多元化发展期。各个时期流行歌曲呈现出不同的审美特点和创作趋向,折射出各自时代的社会文化图景。

20世纪80年代,中国社会处于改革开放的初期,人们思想观念日益活跃,渴望通过艺术形式表达自我。这一时期的流行音乐勇于突破传统桎梏,风格多样,题材广泛,如《我的中国心》《沧海一声笑》等歌曲,抒发了强烈的爱国热情和个性张扬的意识。

进入90年代,流行音乐创作逐渐走向成熟,一批高质量的作品相继问世,如《真心英雄》《大中国》《朋友》等。这些歌曲旋律优美动听,歌词真挚动人,表现了人们在社会转型期的人生感悟和价值追求。同时,音乐制作水平明显提高,编曲和录音质量大为改观。

21世纪初,中国流行乐坛进入繁荣期。一方面,职业音乐人队伍不断壮大,创作实力明显增强;另一方面,选秀节目兴起,造就了一批偶像歌手,极大活跃了歌坛氛围。这一时期,流行歌曲体裁丰富多彩,抒情歌曲、舞曲、说唱、摇滚等各领风骚,展现了强大的创造力和包容性。代表作有《老鼠爱大米》《北京欢迎你》《青花瓷》《隐形的翅膀》等。

近十年来,互联网和数字技术飞速发展,流行音乐呈现出前所未有的多元化图景。传播渠道多样化,音乐风格日趋细分,歌手个性突出,题材关注度不断扩展。古风、民谣、电音、爵士、嘻哈等类型百花齐放,代表作如《凉凉》《成都》《平凡之路》《光年之外》等。音乐与其他艺术形式联动互鉴,跨界合作不断涌现。一些歌曲还积极融入社会热点,关注现实议题,引发广泛共鸣。

二、审美偏好和创作技法背后的社会文化因素

(一)商业化的影响

当代流行音乐的审美偏好和创作技法深受商业化运作的影响。唱片公司、经纪公司等以市场需求为导向,不断推陈出新,力求打造“爆款”歌曲。在这一过程中,那些最容易引起大众共鸣、最能激发消费欲望的音乐形式,往往成为主流。比如抒情歌曲常采用委婉动听的旋律和浪漫甜蜜的歌词,迎合大众对美好爱情的憧憬;舞曲则通过欢快动感的节奏,满足人们在快节奏生活中放松娱乐的需求。为了吸引眼球,一些歌曲还会大胆采用新颖的编曲和先锋的音乐元素。同时,歌手的包装与炒作也是商业运作的重要手段。塑造偶像、制造话题、跨界合作等已成为常态。在商业利益的驱动下,流行音乐的审美呈现出娱乐化、同质化的特点,但同时也推动了流行音乐的繁荣发展。

(二)受众群体的变化

随着社会的发展和教育水平的提高,流行音乐的受众群体也在不断变化,呈现出多元化、细分化的特点。青少年固然是流行音乐消费的主力军,但如今中老年人也逐渐成为重要的受众。他们的审美品位、欣赏习惯与年轻人不尽相同,为了满足这些群体的需求,流行音乐在创作上开始出现分化。比如,近年来涌现出一批怀旧金曲,采用复古的编曲和演唱风格,歌词讲述昔日的美好时光,迎合中老年群体的审美情趣。一些小众音乐类型如民谣、独立音乐受到年轻群体的青睐。各类音乐节、音乐电台、音乐社区的涌现,既反映了受众分化的现状,也为细分群体提供了交流互动的平台。

(三)数字时代的影响

互联网和数字技术的发展,深刻改变了流行音乐的生态。网络平台打破了传统唱片公司的垄断,为草根音乐人提供了施展才华的舞台。他们的作品不受商业规则和流行时尚的约束,往往体现出更加先锋、多元的审美追求,给流行乐坛带来一股清新之风。数字技术还极大拓宽了音乐创作的维度,从音色设计到编曲制作,都变得空前简便和精致。各类音乐软件、智能算法的普及,使得音乐创作的门槛大大降低。在数字时代,音乐消费变得快捷、便利、低成本,歌曲呈现出碎片化、快餐化的特点。似乎人人都能随时随地听音乐、玩音乐、创音乐,但也导致耐听度下降,“爆款”歌曲层出不穷却昙花一现。

三、中国当代流行歌曲的审美创作偏好及技法

(一)旋律流畅,易上口

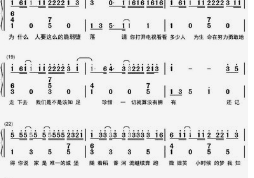

通过对近年来热门流行歌曲的分析,我们发现当代流行音乐十分注重旋律的流畅性。一首好的流行歌曲,其旋律往往朗朗上口,易于传唱。比如,《稻香》《龙卷风》等歌曲,旋律简洁明快,节奏轻快,非常容易记住。从创作技法上看,这些歌曲大多采用二段体或三段体结构,主歌部分旋律突出,副歌部分铿锵有力,便于听众快速记忆。同时,歌曲的节奏较为鲜明,往往采用4/4拍,与大众的听觉习惯相契合。周杰伦的《稻香》是一首非常经典的流行歌曲,其旋律流畅、朗朗上口的特点非常突出,可以作为分析流行音乐旋律特征的典型案例。首先,从歌曲的整体结构来看,《稻香》采用了流行音乐常见的二段体结构。整首歌由主歌和副歌两大部分组成,主歌部分旋律舒缓、歌词叙事性强,副歌部分旋律明快、节奏感强,容易引发听众共鸣。这种“慢—快”的结构设计,既符合大众听觉习惯,也有利于渲染歌曲情绪。具体来看,主歌部分采用了循环式旋律,音域起伏较小。像“对这个世界,如果你有太多的抱怨”这句,几乎全在1~5音内进行,级进为主,并且有大量延音,旋律线条平缓舒展,既便于演唱,也让人听起来很舒服。副歌部分的旋律较之主歌明快了很多。像“随着稻香,河流继续奔跑”这句,出现了较多三度、四度的跳进,明显增强了旋律的跳跃感和流动感。整个副歌基本上是由这个动机发展而成,重复度高,朗朗上口。其次,从节奏上看,《稻香》全曲采用了4/4拍,这是流行音乐中最常见、最稳定的拍子。歌曲中基本没有使用切分节奏等变化节奏型,整体平稳均匀,没有太强的节奏冲突,符合大众审美习惯。同时,歌曲速度适中,每分钟85拍左右,既不会因为过慢而沉闷,也不会因为过快而显得浮躁,恰到好处地把握了节奏感。

(二)歌词注重意境营造

与旋律的流畅性相呼应,当代流行歌曲的歌词也呈现出注重意境营造的特点。一方面,歌词往往借助丰富的意象来传达情感。比如,《青花瓷》通过“青花瓷”的意象来比喻爱情的珍贵和易碎;《会呼吸的痛》则用“呼吸”来比拟对爱的依恋之深。另一方面,歌词注重制造“留白”,给听众想象的空间。梁静茹的《会呼吸的痛》是一首情感细腻、意境深远的抒情歌曲。这首歌主要通过“呼吸”和“痛”这两个意象,生动形象地刻画了失恋后的痛苦心情,营造出一种苦涩悲凉、幽怨绵长的意境,引发听众的情感共鸣。首先,歌词作者姚若龙善于以“痛”入词,“痛”几乎贯穿全曲,成为歌曲的关键词。像“想念是会呼吸的痛,遗憾是会呼吸的痛”等句,将抽象的思念、遗憾比喻成“会呼吸的痛”,形象生动地表现了失恋者的痛苦心境。痛不仅仅是一种生理感受,更是一种无处不在、无时不在的情绪体验,从歌唱到沉默,从看信到想念,无不充满痛楚。将情感体验具象化,是这首歌歌词意象塑造的突出特点。其次,歌词还借助了大量细节描写来丰富意象,渲染氛围。东京铁塔、坠落的星光、飘浮的灵魂、贝壳般的心……一个个具体的意象跃然纸上,将女主角的孤独、哀伤表现得入木三分。尤其是“我越来越像贝壳,怕心被人触碰”这句,以“贝壳”喻指自我封闭、敏感脆弱的心灵,生动传神,让人过目难忘。最后,歌词还善于经营细节,渲染情感。像“我发誓不再说谎了,多爱你就会抱你多紧的”这句,女主角突然发誓要改变,可见其对爱情的渴望之切;“我的微笑都假了,灵魂像飘浮着”则从侧面刻画了女主人公的痛苦挣扎,将其无助的心情发挥得淋漓尽致。而结尾两句“能重来那就好了”,更是将女主人公的无奈与悔恨推向高潮,引发听众无限的感慨。

(三)融合传统文化元素

融合传统文化元素是当代流行音乐的另一个重要特点。许多流行歌曲借鉴了戏曲、民歌等传统音乐形式,既丰富了流行音乐的表现力,也传承了优秀传统文化。比如,《卷珠帘》融入了昆曲的唱腔,《画》则采用了古筝等民族乐器伴奏。值得一提的是,中国风流行歌曲在这方面做出了积极探索。它们不仅在旋律、编曲上汲取传统音乐的养分,歌词也充满了古典诗词的韵味。《卷珠帘》是xx演唱的一首中国风歌曲,以其空灵婉转的曲风和古典诗意的歌词而备受好评。这首歌巧妙地将传统文化元素融入流行音乐创作之中,既展现了中国音乐的独特魅力,也为流行乐注入了新的艺术生命力。

首先,从歌曲的曲风来看,《卷珠帘》融合了昆曲的唱腔特色。开头的“卷珠帘,是为谁”一句,xx运用了昆曲的“拖腔”,声音拖得很长,带有明显的昆曲韵味。整首歌的旋律线条也非常优美圆润,近似昆曲的“圆音”风格。尤其是副歌部分“谁在烟云处琴声长”一句,xx的声音时而低沉婉转,时而高亢悠长,与昆曲唱腔中的“起、承、转、合”十分相似,充分展现了昆曲的雍容华贵与柔美婉约。将昆曲这一古老剧种与流行音乐相融合,《卷珠帘》为中国传统音乐走向当代舞台探索出了一条可行路径。其次,从歌词来看,《卷珠帘》充满了诗意的意象和古典的意境。“镌刻好,每道眉间心上”“静画红妆等谁归”“悄悄唤醒枝芽”等歌词,都饱含古诗词的意蕴,以凝练隽永的笔触,勾勒出一幅幅意境深远的画面。尤其是副歌部分“谁在烟云处琴声长”一句,将听曲人的孤寂身影与氤氲烟云、悠扬琴声相融合,营造出空灵缥缈的意境,令人如临其境,倍感诗意。歌词作者将古诗词的审美精华与现代语言相结合,创造出了新颖而又不失古韵的歌词,为歌曲平添了几许文人墨客的风骨。最后,从编曲上看,《卷珠帘》也体现了浓郁的民族风。与流行音乐常用的西洋管弦乐不同,这首歌大量采用了古筝、琵琶等民族乐器,营造出古色古香的意境。尤其是间奏部分的古筝独奏,高山流水,余音绕梁,仿佛将人带入了古代文人的审美情境,令听者如痴如醉。民乐的加入,不仅没有显得突兀,反而与歌曲融为一体,大幅提升了歌曲的艺术感染力。可以说,民乐元素是这首歌不可或缺的灵魂,它以其空灵悠远的韵味,将中国传统美学精髓发挥得淋漓尽致。

(四)运用现代电子音乐技术

在当代流行音乐中,电子音乐技术的运用可谓无处不在。合成器、音频编辑软件、数字音频工作站等现代技术手段,极大拓展了流行音乐的创作疆域,为歌曲注入了前所未有的时尚动感。下面我们就从音色设计、编曲风格、制作方式等角度,具体分析电子音乐技术在流行歌曲创作中的运用。首先,在音色设计方面,合成器技术的广泛运用令流行音乐的音色更加丰富多样。传统乐器音色固然经典,但毕竟局限。而合成器可以模拟出各种新奇的电子音色,如电钢琴、电吉他、电贝司等,为歌曲营造独特的音乐氛围。以王菲的《匆匆那年》为例,歌曲前奏采用了一段迷幻的合成器音色,氤氲缥缈,颇具空灵意境,与歌词中对青春岁月的追忆相得益彰。再如苏打绿的《小情歌》,大量采用了明亮清透的电钢琴音色,搭配欢快的节奏,营造出一种青春洋溢的氛围,令人倍感亲切。其次,在编曲风格方面,电音舞曲、说唱等先锋音乐风格的引入,使流行歌曲编曲日趋多元化。不少音乐人尝试打破流行乐与电子乐的界限,将电音元素融入抒情歌曲,制造出新颖时尚的听觉体验。以杨宗纬的《一次就好》为例,副歌部分采用了紧凑有力的电子鼓点,烘托出歌曲激昂澎湃的情感,颇具震撼力。而魏晨的《烈火青春》则大玩电音说唱,急促的节奏、重复的旋律,再现了青春岁月的热血与张扬。电子乐风格的引入,令流行乐编曲更加丰富立体,给人耳目一新之感。此外,在制作方面,数字音频编辑软件的普及,使得音乐制作过程更加精细入微。以前,录音需要专业录音棚,成本高昂,如今一台电脑、一套音频软件就能完成。录音时,歌手可以分轨录制,然后将最佳片段剪辑到一起,确保最佳表现。后期制作中,制作人还可以利用均衡、混响、压限等功能,对音色和音响效果进行微调,直至达到最佳听感。以李荣浩的《老街》为例,人声采用压限处理,营造出浑厚醇熟的声线;钢琴采用复古处理,制造怀旧的音响效果,与歌词意境完美契合。精细入微的音频编辑,令歌曲品质大为提升。

四、结语

当代中国流行音乐的发展历程充分体现了“继承传统、借鉴外来、立足时代、不断创新”的文化自觉与自信。在全球化的当下,这种在民族性与世界性之间找到平衡,在商业性与艺术性之间把握分寸,在大众化与多元化之间驾驭自如的能力,正是中国流行音乐的独特魅力所在,也必将引领中国流行音乐在世界舞台上越唱越响亮。展望未来,相信在广大音乐工作者的不懈努力下,中国流行音乐还将以更加多姿多彩的面貌屹立于世界之林,以更加动人心魄的旋律传递中华文化的独特魅力,为丰富全人类的精神生活宝库贡献出自己的一份力量。

参考文献:

[1]角远静.论楚辞题材当代流行歌曲艺术创新及文化价值[D].中北大学,2022.

[2]曹桦.中国流行歌曲发展的文化轨迹与审美流变[M].上海音乐出版社:201907.152.

[3]谷悦.试论中国当代流行歌曲中的生态意蕴[D].苏州大学,2019.

[4]刘婷婷.当代流行歌曲歌词的语言学研究[D].黑龙江大学,2016.

[5]张璐.当代流行歌曲歌词的形式美[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2014,35(02):165-167.