中国钢琴作品《台湾同胞我的骨肉兄弟》的演奏诠释论文

2025-01-17 16:53:43 来源: 作者:liziwei

摘要:中国钢琴作品是以浓厚的民族文化为血肉,以西方作曲理论为骨架,是将中西方音乐完美融合的典范。在钢琴教学工作中,中国钢琴作品是不可缺的学习部分。《台湾同胞我的骨肉兄弟》作为鲜少分析和演奏的作品,不论是在演奏和教学中都有极高的价值。通过对该作品的时代背景,演奏技巧,旋律走向以及蕴含的音乐故事进行分析诠释,加强对中国钢琴作品的深入理解。

摘要:中国钢琴作品是以浓厚的民族文化为血肉,以西方作曲理论为骨架,是将中西方音乐完美融合的典范。在钢琴教学工作中,中国钢琴作品是不可缺的学习部分。《台湾同胞我的骨肉兄弟》作为鲜少分析和演奏的作品,不论是在演奏和教学中都有极高的价值。通过对该作品的时代背景,演奏技巧,旋律走向以及蕴含的音乐故事进行分析诠释,加强对中国钢琴作品的深入理解。

关键词:《台湾同胞我的骨肉兄弟》;演奏技巧;音乐诠释

引言

钢琴曲《台湾同胞我的骨肉兄弟》是由周广仁女士根据1972年宗信填词,覃钊邦谱曲创作的同名歌曲改编而成的。创作灵感来源1973年xxx元帅主持军委工作讲话时提到的“台湾同胞我的骨肉兄弟”,因此《祖国领土台湾岛》更名为《台湾同胞我的骨肉兄弟》。该作品反映了台湾同胞对回归祖国的渴望,表达了祖国大陆和宝岛台湾之间的骨肉情深。作曲家借助隔海遥望的意境,用富有歌唱性、连绵不断的旋律,创造出骨肉相连、情感不可割离的《台湾同胞我的骨肉兄弟》的音乐主题。周广仁先生在改编这首钢琴曲时,将两岸人民隔海相望、相思、相念却无法相见的无奈与急切,两岸人民对祖国统一迫切渴望的心情,通过钢琴技巧和音乐旋律进行了强调与再现。

一、作品分析

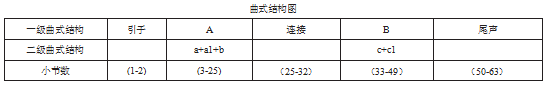

《台湾同胞我的骨肉兄弟》,调性为降D大调,全曲为单二部曲式结构,总体划分为引子与主题、连接、对比主题、高潮和尾声五个部分。主题部分中速弹奏,采用连续的三连音音乐由强到弱,连绵不断,表现思乡迫切的情感,右手旋律线条则是将对隔海而望的台湾同胞的思念,突出渴望祖国统一的情景。连接部分出现了钢琴术语PIU MOSSO,意为快速、活跃。在演奏时更加突出浓浓的思乡情绪。连接B段时33小节到44小节情感尤为突出,表达了同胞们对回归祖国的迫切渴望。到达高潮部分时,情绪一直在加深,浓浓的思乡、迫切的心情一直到尾声久久不能平静,使得对家乡、对祖国的思念更加浓厚。

(一)引子与主题部分(1-25小节)

乐曲开始的前两小节为引子部分。旋律轻柔,速度适中。两小节后,右手轻柔触键使旋律顺利进入。左手重点应放在每个三连音组的第一个音符上,这样方便突出右手主旋律。注意整个过程中的强度标记是很重要的,比如在第一小节中左手上方的f,在第二小节中左手上方的p,然后在最后从p转移到mf。这些小细节需要演奏者清晰地表现出来。这部分主要描述了海峡两岸的人民对彼此的渴望与思念,但因为海峡相隔而无法相见的遗憾。

整首乐曲的主题部分为三个部分。第一部分从第3小节到第10小节,引入了一段表达乡愁的旋律。在这一部分中,右手主旋律的突出至关重要,表达了对祖国统一,渴望团聚的心情。左手的三连音节奏应保持连贯和均匀。建议遵循所提供的指法,以提高表现和传达情感深度。三拍对二拍的复杂节奏模式,可以使用节拍器进行练习以达到和谐统一的效果。第二部分从第11小节到第18小节,是第一部分的变奏和重复,传递出强烈的思乡之情。在原主题的基础上,右手引入八度音程,右手单手构成多声部形态、和弦音型,营造出恢宏而威严的音响效果。有效地表达了对家乡的深切思念。右手牢牢把握和强调这个主题段的旋律是至关重要的。在演奏八度音阶时,触摸在保持强度的同时也需要保持精准度。为了在演奏过程中,力求表现出最佳的音乐效果,建议进行八度手指跑动和力量,从而达到最佳演奏效果。第三部分是对全曲的补充(19小节-25小节)。为下一个连接部分做衔接的同时,整合之前主题的音乐元素,转位和弦和三连音双琶音的加入,使主题变得丰富有层次。弹奏时应注意左右手的配合,保持乐曲的连贯性和完整性以及情绪的过渡变化。

(二)连接部分(26-32小节)

连接部分需要演奏者快速活泼地进行弹奏,旋律充满自豪感和积极感。这时思念家乡的情感得到了升华,隔着一汪海峡变成浓浓的乡愁。台湾同胞渴望回归祖国的心情也特别迫切,左右手上下琶音的节奏需要达成一致,音色统一整齐。演奏时要注意理解音乐的风格,从强变弱又从弱变强的情感变化。这一部分对于手指的灵活跑动和颗粒性有一定要求,应多加练习,保证熟练度和统一性。这一部分作为前后两个段落的衔接部分,起着承上启下的作用,所以在弹奏的过程中加强手指技巧的同时,也要注意情感的变化和衔接。

(三)对比主题部分(33-49节)

乐曲的对比主题分为两部分,一部分是对比主题,另一部分是对比主题的变奏和重复。第33小节到第44小节的对比主题部分,表达了台湾同胞回归祖国的急迫心情,全国人民团结一致,齐心协力共同奋斗,朝着解放台湾统一祖国的共同目标前进。这部分的节奏比较简单,主要是为了突出旋律的特点。乐曲的第45小节到第49小节是对比主题的变奏重复部分,运用了模仿再现的手法,对主题部分旋律的再现,突出和加强了主题旋律的印象,强调了乐曲的主题动机。每一拍的第一个音做重音处理,这样就能较好地听出主题旋律。第二个音做稍弱的处理,形成明显的对比,为了突出旋律,这个部分可以先进行慢速单手练习,熟练后逐渐加速练习,以便完整的演奏时达到较好的演奏效果。

(四)高潮部分(50-57小节)

乐曲在第50小节到第57小节,到达了全曲的高潮。乡愁之情更加强烈,台湾同胞渴望与祖国人民欢聚团圆,渴望台湾的解放统一,将全曲的情感推向了高潮。高潮部分采用了和弦、半音阶上行、大波音等钢琴演奏技法。八度半音阶上行的节奏型,是非常要求手指的支撑度和颗粒度,并且出现了十六分音符的三对二的复杂节奏型,在要求快速的前提下,同时需要保持时值的均匀和节奏的连贯性。八度和弦营造出乐曲的激昂氛围,演奏时应注意音型的一致性和颗粒性。这部分踏板的使用也需要格外注意,踏板的更换需要干净利落不可拖沓,与手的配合度要高,保证不粘连的同时,注意旋律线条的清晰走向,音响效果浑厚但不可浑浊。

(五)尾声部分(58-63小节)

第58小节到第63小节,乐曲到达了尾声,整个乐曲的情感也到达了一个高度,将进行一个完满结束。这时仅仅6小节的旋律传递出台湾同胞回到祖国的心情不能平静,乡愁之情溢于言表。台湾同胞一定会和我们团聚,我们是骨肉兄弟,永远是心爱的亲人。尾声部分采用的是双琶音的形式,左右手整齐一致地弹奏,将情感进行抒发表现。每小节由四组三连音所构成的,演奏过程中,需要注意琶音的指法,要求手指干净清澈地演奏,最后三小节出现了渐弱记号,要慢慢地渐弱地演奏,为全曲的结尾做好感情上的准备,最后全曲以力量P结束。

二、《台湾同胞我的骨肉兄弟》演奏诠释

(一)三连音的演奏

三连音和三对二节奏型作为西方钢琴作品演奏中常见的节奏和演奏技法,在《台湾同胞我的骨肉兄弟》中的运用除了用于表现连绵不断的情绪,也可以使旋律线条更好地表现歌唱性和抒情性。

1、三连音的连贯性

平均的三连音相对来说较好掌握,更多时候要注意其弹奏的连贯性和统一性,每一个小乐句之间要有一定的强弱对比,使其在听感上更加流动,连绵。在音乐效果上三连音的音乐效果并不明显突出,但是在练习和演奏过程中三连音贯穿整个作品,所以,只有正确地掌握三连音才能在演奏中融入自己的情感。

《台湾同胞我的骨肉兄弟》的引子部分是乐曲的开始两个小节,由左手连续的三连音进入,两个小节的三连音采用分解和弦的音型,在弹奏时,一定要注意每组三连音之间的衔接,严格遵守指法的同时,保持连贯流动。由f到p的力度变化形成相同音型之间的音乐对比,所以在演奏时一定要注意力度对比和强弱变化。同时右手配以整首乐曲的旋律主题,所以在演奏时要注意左右手的协调和音量平衡。不可偏移重心,忽略旋律主题的线条走向和歌唱性。

2、三对二节奏型的演奏

《台湾同胞我的骨肉兄弟》中出现了三对二节奏型,在练习过程中具有一定的难度。本首作品中三对二节奏型主要的音乐效果是以右手双八节奏型为旋律,双八节奏型用于音乐主题旋律的出现,平均的三连音则是以若有若无的和声织体进行伴奏,三连音节奏型的音乐效果表现并不突出,但在练习和演奏过程中经常会出现双八节奏型的不可控制和三连音时值不均匀等一系列问题,针对这些问题,建议采用拆分法和读谱法进行三对二节奏的训练。

以乐曲的主题部分第15、16、17小节为例,先将一组三连音中第二个音进行拆分,变为两个十六分音符节奏型,结合读谱法将拆分过的节奏进行读谱记忆及解读音译1223,将读谱法运用到实际练习中。在练习初期使用1223练习,使左手平均的三连音与右手两个八分音符进行对齐,熟练掌握后,把三连音平均数在一个拍子中,音量上不偏倚三个中的任何一个音。逐渐摆脱1223的读谱,尽可能地去感受右手的主题走向。值得注意的是,三对二的节奏型重点应该是其旋律主题,我们在弹奏过程着重表现旋律主题的情感变化,不需要过分强调节奏的平均,但是也不可忽视不同节奏型的特点,这是需要进行长久训练,已达到可以自如演奏的水平。

在乐曲的高潮部分出现了与主题部分截然不同风格的三对二节奏型。乐曲的第54、55小节作为全曲高潮部分的尾声,连续的三对二节奏型用快速节奏表现,这里的音色,音响效果以及情感的变化都与乐曲开始部分抒情性、歌唱性的主题旋律中的三对二节奏型有所不同。在早期练习的过程中,仍然可以继续采用上述三对二的分解慢速练习法,这是掌握这类不规则节奏型的必要练习。除此之外,需要额外注意,这部分的练习更加注重的是节奏的平均和连贯流畅。6拍12组的三对二需要在一个呼吸频率里流畅地完成,不能出现卡、断情况,所以在慢速练习时除了使用1223这样的拆解方法,还应在完整单位拍内对连贯性进行多次训练。在熟练掌握慢速分解练习之后,为了更好地符合整体音乐感觉和情感变化,在演奏的过程中,比起其他相似音型处需要加重第一拍,这里反而需要做到平均,节奏的平均和音色的平均,不可出现忽强忽弱的情况。由于这一段是连续的向上级进和模进结合高潮华彩的因素,因此在演奏处理上,应该做渐强和渐快的处理,力量在衔接处第一个附点八分双音音程时给到最大,以此表现急切的渴望在这一瞬间仿佛找到了出口,得以宣泄。

(二)快速音型的颗粒性跑动

快速音型的颗粒性主要表现在速度过快时,会因为追求速度导致个别音出现模糊甚至吃音的状况,这个时候我们需要注意颗粒性的训练,使其音响效果干净清透。

1、十六分音符的华彩跑动

《台湾同胞我的骨肉兄弟》中第26小节到32小节是本首作品的第一个小华彩段落,左右手都是快速十六分音符音型,速度较快,要求整齐,整体表现活泼激动。除了要求整体音型平均且整齐,另一个演奏重点则是颗粒性。颗粒性的突显使整个音乐的走向更加清晰明朗,在快速节奏的和渐强渐弱的烘托下,表现出两岸人民希望祖国统一的迫切心情。快速音型的跑动,在练习过程中除了需要准确熟练十六分音符的时值。在速度加快时应该保持手型、手腕和手臂放松且平稳,手指独立运动,使用指尖力量触键,下键快速不拖沓。23、24小节中,右手旋律线条运用和弦表现,因此在演奏过程中尤其注意4、5指的下键力量与其他手指保持一致的同时要注意旋律线条的突出。在演奏过程中,不应将音乐弹奏得过于死板,注意音型走向,适当加入一些小幅度的力度变化,突出上行音阶向上的感觉,以此表现出情绪的递进和增加。在下行音阶时则应注意情绪的收缩和递减,与之后的旋律动机进行一个很好的衔接,这样演奏中情绪和音乐的变化都不会出现突兀的感觉。

2、十六分音符的模进

进入到乐曲的第33小节有一段长达17小节的新主题(33-49小节),右手以双音音程的形式进行旋律的展开,左手则配以十六分音符的模进进行伴奏。这一段作曲家钊邦先生采用了进行曲式,整体音乐铿锵有力,节奏坚定激昂。双音音程演奏旋律主题,相较于单旋律线条更加有力、坚定。左手大面积的十六分音符模进搭配音程旋律,除了丰富和声,烘托气氛的同时,坚定地向全世界传递出xxx,统一祖国,这一不会改变的革命信念。这长达17小节的内容,将70年代爱国作曲家对台湾同胞必将和我们欢聚一堂,红太阳的光辉一定会照耀在祖国的台湾岛上,包括台湾人民在内的全中国人民和海外爱国侨胞的共同心愿表达得淋漓尽致。所以在演奏时,我们保持十六分音符跑动的连贯性、一致性和颗粒性变得尤为重要。左手的跑动一定要做到干净清透,平均且连贯。看似并不难的音型,却极其考验手指的灵活性和机动性。正如同前文中提到的,十六分音符颗粒性依靠手指第一关节的支撑性、触键位置和下键力量。因此这部分在弹奏过程和教学过程中,建议采取高抬指慢速均匀连贯的练习,然后逐步加速进行快速弹奏,从而达到均匀、连贯、具有颗粒性的效果。

(三)跨度音的准确性

在钢琴演奏中许多作品要求单手或双手同时弹奏八度,往往在演奏时由于手指跨度不够导致出现错音甚至出现音模糊不清。演奏跨度音时大拇指与小拇指弹奏的两个音同时下键,而跨度音的准确性是练好作品的基本要点。做到跨度音的准确性需要:1训练手掌张开,手掌尽量张开,让手指做到自己最大限度的跨度,缩短两个音之间间断的时间,做到近似连奏的效果。2在练习的时候不要尽早地放开前一个音,给前一个音的音色提供时间(不占用时值)延续到下一个音,下一个音下键后立即放开延续音,保持音色干净。3建议使用音后踏板,即踏板在音符下键后使用。跨度大的音可以采用踏板使两个音衔接的时候没有空隙,造成连贯的音响效果。但是要注意踏板不可过长,造成混浊的音色。也不可过短,丧失了踏板功能。

值得注意的是在乐曲的13-14小节中,右手并非简单地进行八度音的弹奏,还出现了内声部,所以这部分的右手除了跨度练习,还应进行双音连奏练习。保证外声部与内声部之间音与音的衔接。力度的控制也需要注意,内声部起连贯作用,不可过于明显,听感上会比较突兀。外声部作为旋律线条,力度与内声部要有明显区分,在弹奏过程中外声部的旋律音应有一定歌唱性。在节奏方面,右手部分是三连音音型而非四分音符,节奏的正确弹奏也是至关重要的。

(四)左右手旋律音的体现

旋律是音乐的灵魂,《台湾同胞我的骨肉兄弟》中旋律线条整体表现为柔和、亲切。因此,每一个旋律音无论是单音还是双音在触键处理都是相似的。大部分旋律线条的触键都需要做到指尖发力、有控制的下键。指尖的在下键时力度有所缩小,不要过于直上直下,这样音色会过于死板,要有弹性柔软的下键。在旋律音进入时突出旋律音,这个时候左手下键的力度远弱于右手,以此表达浓浓的思念与乡愁。

旋律音的体现在当主题旋律采取和弦和音程时显得尤为重要。这时,对乐谱的分析能力就很重要了。当旋律部分为和弦或音程时,我们需要先去判断重点旋律音处于什么位置,大多数处于最高音(冠音)位置。分析旋律音的走向,看是否保持一直处于最高音。但是在正常手指力量对比中,一指自身力量就比五指突出,薄弱手指的力量练习就很重要。在练习过程中,手指独立性较弱,根音的手指力度大于冠音。要想突出旋律音首先练习高抬指,在练习高抬指的同时做手腕不动手指勾回去,手臂和手腕放松,用指尖的力量演奏。在音程中一指手指勾回并控制一指的下键力度,突出冠音。演奏过程时,可稍作重心的偏移,突出旋律音的走向。

结语

综上所述,中国钢琴作品的演奏不只是将音乐情感进行表达,还需要演奏者对作品的背景和当时所处的环境有所了解,对旋律走向有一定的分析能力,对练习和演奏都有自己的理解。中国钢琴作品独特的魅力在于音乐不只是对旋律和情感的再现,更多是背后的蕴藏的含义,身临其境的体会,因此演奏者对作品的分析,有助于在演奏过程中更好地体会作曲家当时的心境与20世纪80年老一辈革命工作者对祖国统一强烈的信念感与对台湾同胞浓厚的思念。本文通过详细的演奏分析,能够将对作品的了解更好地融入演奏中,让情绪随着作品的发展而发展。

参考文献:

[1]代百生.中国钢琴音乐研究[M].上海音乐学院出版社,2014.

[2]孙钰.由两首歌曲改编的中国钢琴音乐作品研究[D].哈尔滨师范大学,2013.

[3]贺思媛.中国钢琴音乐作品创作技法初探[D].陕西师范大学,2010.

[4]钊邦.骨肉情深手足难分——谈《台湾同胞我的骨肉兄弟》的创作体会[J].人民音乐,1977,(02):30-32.

[5]钊邦.谈《台湾同胞我的骨肉兄弟》创作与流传[J].音乐生活,2007,(05):27.

[6]文廉.钢琴曲《台湾同胞我的骨肉兄弟》演奏分析[J].艺术研究,2018,(01):60-63.