张朝钢琴曲《努玛阿美》的创作特点及演奏论文

2025-01-17 16:10:37 来源: 作者:liziwei

摘要:《努玛阿美》是张朝创作的钢琴曲,具有鲜明的创作特点和丰富的演奏技巧。本文深入剖析了该曲目的创作背景、音乐结构、旋律特点以及演奏技巧,旨在全面揭示其艺术价值和内涵。通过对曲目的细致分析,发现《努玛阿美》融合了民族元素与现代技法,展现出独特的音乐魅力。在演奏方面,本文提出了针对性地演奏建议,以帮助演奏者更好地诠释该曲目的精髓。本研究不仅有助于深化对张朝钢琴曲的理解,也为演奏者提供了宝贵的参考和指导。

摘要:《努玛阿美》是张朝创作的钢琴曲,具有鲜明的创作特点和丰富的演奏技巧。本文深入剖析了该曲目的创作背景、音乐结构、旋律特点以及演奏技巧,旨在全面揭示其艺术价值和内涵。通过对曲目的细致分析,发现《努玛阿美》融合了民族元素与现代技法,展现出独特的音乐魅力。在演奏方面,本文提出了针对性地演奏建议,以帮助演奏者更好地诠释该曲目的精髓。本研究不仅有助于深化对张朝钢琴曲的理解,也为演奏者提供了宝贵的参考和指导。

关键词:张朝;《努玛阿美》;创作特点;演奏技巧

引言

张朝是我国著名的作曲家,其作品的艺术价值与研究价值极高。他创作的《努玛阿美》这一作品不仅表达了对家乡的思念之情,也表达了自己对未来的展望,十分值得探究。因此,应在现有研究结果的基础上分析《努玛阿美》这一作品的特点与演奏,从而对这一作品进行更深层次地学习。

一、张朝介绍

张朝是一位才华横溢的音乐家,他在中国内地享有盛誉,并被誉为当代最负盛名的作曲家之一。他音乐生涯始于他在云南省文艺学校学习钢琴的时期,他在那里度过了五年的学习时光,其间创作了大量钢琴曲、小提琴曲、歌曲及乐队作品等。他的音乐才华得到了进一步的培养和发掘,后来他以作曲、钢琴双学位毕业于中央民族大学音乐学院,并以优异成绩从中央音乐学院作曲系研究生班毕业。张朝本人追求自然本真的音乐风格以及个性与民族性相结合的创作思想,在创作过程中涉猎到了多种音乐体裁,其研究成果颇多,例如《中国旋律》等著作以及《小孩世界》《星空》《花之海》等歌曲,获得了诸多奖项。

二、《努玛阿美》创作背景

张朝的钢琴音乐作品相对较多且不同作品的创作背景、风格都不同,主要包括六大曲集,即《古风集》《土风集》《自然集》《日记集》《儿童集》《改编集》,其中《土风集》是根据我国各个少数民族的音乐文化创作的,极具民族特色与原生态活力。《努玛阿美》就是《土风集》中的作品,该作品的名称源于我国哈尼族,具有“太阳之原”的意思,是哈尼族寄托美好愿望的精神家园。哈尼族主要分布在我国云南的元江与澜沧江之间,而张朝是云南人,在移居北京后张朝突然得知家乡的音乐团体将在北京进行演出,在观看演出后张朝回忆起了在家乡云南生活的细节,所以连夜创作出了《努玛阿美》的快板部分,之后张朝回到家乡云南并创作出了作品的慢板部分。因此《努玛阿美》这一作品融入了大量的云南元素且抒发了张朝对家乡的思念之情。

三、《努玛阿美》的创作特点

(一)曲式结构特点

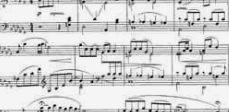

曲式即乐曲的结构形式,主要包括一部式、二部式、三部式、复二部式以及复三部式。从宏观角度来看,《努玛阿美》的第一部分为复二部曲式,第二部分为回旋曲式,且第一部分展现了张朝对童年生活以及家乡的回忆,第二部分主要展现了云南的自然风光以及风土人情,这两部分形成了强烈的对比。第一,该作品的第一部分为第1-36小节,主要包括A、B两个乐段,其中第1-17小节为A乐段,以转c羽调式为主基调,属于3/4拍,第1-8小节由“3+2+3”的乐句构成,第9-17小节由“3+3+3”的乐句构成;第18-36小节为B乐段,以羽调式为主基调。且A乐段的起音是弱起的三连音,节奏具有自由性,展现出了音乐动机,增强了旋律的清晰性。之后通过六十四分音符的连续上行使整个段落逐渐升华,在第33小节时音乐情绪达到了顶点,后来又通过连续下行的八度和弦缓和了整体的氛围。第二,该作品的第二部分为第37-246小节,这一部分是由主部与插部共同构成的。主部的第37-53小节属于引子,引出了主题,整个调性为#d调式,展现出了云南山区的景象,之后力度逐渐减弱。主部的第54-96小节主要包括C与C1这两段,其中C段的拍子更换较为频繁,灵活应用了跳音与重音等技巧,让听众仿佛看到了哈尼族人们唱歌跳舞的画面。第97-110小节为第一插部D段,对C乐段的内容进行了重组,但调性没有发生变化,为后续内容的出现奠定了基础。第123-160小节为再现主部,主要包括C与C2这两个乐段,再现了全部乐段的内容,具有一定的缓冲作用。第161-168小节为连接部,其中167小节逐渐开始变慢,具有过渡作用。第169-179小节属于第二插部,其内容与主题内容相似。第180-191小节属于连接部,重复了主部C段的内容。第192-222小节为再现主部,节奏变化较为频繁。第223-229小节为连接部,第230-246小节为尾声部分,旋律具有较强的张力。

(二)和声特点

和声是构成音乐的三大要素之一,在丰富作品表现力、协调各个声部等方面发挥着重要作用。且和声本身具有较强的功能性与色彩性,其功能性主要体现在各和弦在调性内具备的稳定作用、不稳定作用、运动特性、倾向特性等,而色彩性主要表现在各种和声位置、和弦结构所具备的音响效果。《努玛阿美》这一作品的和声就极具特色,例如运用了大量的柱式和弦的和弦织体,增强了作品的民族特性。第一,张朝在创作这一作品时在传统三度叠置和弦的基础上应用了非三度叠置和弦,在一定程度上弱化了和声本身的功能性、增强了音乐的民族色彩性。例如,在创作第2小节时就应用了传统的三度叠置和弦,明确了作品的主题风格,之后又在第92-94小节中应用了四度叠置和弦,优化了旋律音响的效果。同时,在第161-162小节中也应用了纯四度叠置和弦,充分展现了民族音乐色彩;在第188-192小节中通过小二度音程和弦增强了音色的尖锐性,从而模仿出了鸟鸣的效果[4]。第二,从民族调式来分析和声进行时需要将调式主和弦当作核心并将各个级别的和弦结合在一起,而张朝在创作《努玛阿美》这一作品时就意识到了这一点。例如,在创作第135-136小节时就将A宫调当作了主调并按照“宫-商-羽”这一传统音调顺序推进,增强了声部的自然性。在创作第161-162小节时灵活应用了纵向四度叠置和声以及横向五声旋律,优化了旋律的转变。

(三)旋律特点

旋律是音乐的首要要素,是大量音乐在艺术构思的基础上形成的序列,是由调式、节奏、节拍等诸多要素形成的。《努玛阿美》这一作品的旋律具有较高的探究价值,因此对其旋律特点进行了分析。第一,灵活应用了民族调式。调式是构成旋律的要素之一,而张朝在创作《努玛阿美》时应用了一些民族调式,增强了作品的民族性。首先,在作品开篇的慢板部分中应用了云南的彝族海莱腔音乐元素,其曲调属于七声羽调式,且以la为主音,以五声音阶为骨干音。例如,作品第1-2小节中的柱式和弦就应用了海莱腔的特征,体现出了云南红河地区的调式特点。其次,在创作时也通过一些彝族调试完成乐句之间的连接,增强了乐句的连续性。例如,第17小节左手旋律声部就应用了彝族调式,能够使听众产生一些想象。第二,灵活应用了复调性手法。常见的复调手法包括对比类与模仿类等类型,其中模仿类复调指的是同一个旋律在不同声部中出现,有利于增强结构的完整性。例如,该作品的第2-3小节就应用了模仿复调,具有较强的对比性,不仅实现了形态上的呼应,也突出了强拍位置,展现出了云南的自然景观。第三,灵活应用了原始民歌与民间舞曲的节奏节拍。民歌在云南传统音乐中占据着重要地位,具有形式多样、贴近生活等特点,且这些民歌的节奏与节拍都十分多样化,张朝在创作《努玛阿美》这一作品时就应用了云南传统民歌中的前轻后重、前短后长等节奏。例如,该作品慢板部分的第2小节中就应用了切分节奏,展现出了节奏的前轻后重。同时,慢板部分的三连音也应用了云南民歌中的特性节奏,展现出了节奏的前短后长,引人遐想。其次,张朝在创作时也应用了一些民间舞曲中的节奏节拍,增强了旋律的变化性。例如,该作品的慢板部分就应用了3/4节拍、2/4节拍,通过变化增强了节奏重音的模糊性与旋律的连贯性,表达了对家乡的思念之情。张朝也将民俗歌舞融入了作品当中,例如第37-47小节持续的左手节奏型就模仿了传统歌舞的鼓点,使乐曲变得越来越热烈。第四,灵活模仿了民族乐器与自然人文,增强了旋律的变化性。一方面,云南地区的历史悠久,民间乐器也十分多样,张朝在创作《努玛阿美》时就模仿了大鼓、三弦等传统乐器的演奏方法,使得作品整体的旋律都十分悠扬。例如,该作品第39-47小节模仿了直笛,高音声部的旋律一直处于小字二组与三组之间,低音声部的旋律一直以纯五度为主,增强了旋律与音效的清脆性。另一方面,张朝为了展现云南地区的自然风光模仿了一些自然人文,增强了旋律的自然性。例如,在创作连接部的低音区时就通过持续上行的纯五度模仿了流水的声音,增强了旋律的悠扬性。

四、《努玛阿美》演奏分析

(一)触键分析

从实际情况来看,在进行钢琴演奏时只有选择合适的触键方法才能够更准确地表达出作品所描绘的画面与情感,增强作品的色彩,为听众带来更多美好的体验。《努玛阿美》这一作品描绘了云南的自然风光以及张朝的思乡之情,在演奏时需通过不同的触键方法展现不同的画面与情感。首先,张朝在创作《努玛阿美》的慢板部分时描绘了远山、霞光等自然景象,在创作快板部分时传达了兴奋之情,因此在演奏时需要优化触键方法。例如,在演奏慢板部分时需要通过弱起的三连音将旋律引出,这就需要用手指缓慢触摸琴键并利用轮指这种方法增强三连音的递进关系并展现出声音的柔和性。其次,在演奏用连音线区分的乐句时需要利用手腕带动手臂,增强触键的连贯性,从而更细腻地表达出这一部分内容。且需要增强指尖的力量,在放缓触键速度的同时增强声音的清晰性,模仿出鸟鸣声。在演奏第8小节时需要先将左手靠近琴键并在坚持连续上行这一原则的基础上进行触键,增强演奏的流动性,为听众提供更多的想象空间。此外,在演奏第22小节时需要先使指尖靠近琴键并缓慢触键,在演奏第27-33小节时需要利用指尖快速触键,从而增强声音的明亮性。

(二)力度与速度的控制分析

在钢琴演奏时不同的力度与速度会展现出不同的画面与情感,因此需要做好力度与速度的控制工作,通过力度调节作品中不同的情绪,通过速度展现作品不同的节奏,使演奏更加流畅。第一,根据谱面标记科学控制演奏力度,优化作品的音响效果,展现出不同的意境。《努玛阿美》这一作品表达了张朝对家乡的怀念、对童年美好生活的追忆以及对未来的展望,不同部分的力度不同,所以在演奏时需要根据谱面标记的强弱记号控制力度,让听众感受到作曲家所表达的感情。例如,慢板部分中A部开头标记的力度为p,在演奏时就需要减弱力度,从第15小节开始力度标记为mf,在演奏时就需要适当增强力度,展现出旋律的变化。从第26小节开始逐渐到达高潮,在演奏时就需要使力度越来越强,增强作品的动力感,让听众仿佛看到一座高山。第二,根据实际情况控制演奏速度,增强演奏的合理性。在进行钢琴演奏时需要结合作品的内容、感情基调以及个人经验控制演奏速度,使整部作品更加灵动。例如,在演奏《努玛阿美》这一作品时就可以适当加快演奏速度,增强乐句衔接的连贯性与紧密性,为听众带来一种热情洋溢的感觉。同时,需要注意细节部分速度的控制,例如在演奏乐句或乐段的尾声时需要减慢速度,使之缓慢结束。

(三)踏板运用分析

踏板在钢琴音乐演奏中的应用较为广泛,具有烘托情感、丰富色彩等功能。钢琴演奏中常用的踏板有弱音类、延音类以及持续音类,不同类型踏板的表现力不同,在演奏时需要根据作品需求以及谱面标记选择合适的踏板,从而增强演奏的合理性。而《努玛阿美》这一作品的演奏需要应用弱音类与延音类踏板。第一,弱音踏板。弱音踏板即钢琴中的左踏板,具有弱化声音、增强声音柔和性等特点。在应用弱音踏板时需要将右脚后跟当作支撑点并利用右脚的前脚掌控制踏板的踩放。同时,应增强脚腕的灵活性,从而展现出作品的柔和性与抒情性。《努玛阿美》这一作品主要是通过营造空间这种方式展现悠远的意境,所以在演奏时需要通过弱音踏板营造空间感。例如,在演奏第37小节时就可以根据谱面标记的pp力度踩下弱音踏板,使这一部分的旋律更加柔和并营造出空间感,展现出一幅空灵的云南山间图。同时,在演奏第70小节与139小节时也需要根据谱面标记的fp力度应用弱音踏板,减弱乐曲的力度,使之与前一段的力度形成鲜明的对比,营造出一种突然安静的氛围感。第二,延音踏板。这一类踏板可以有效延长声音,具有渲染氛围等功能,在钢琴演奏中的应用相对较多。在应用这一类踏板时需要增强踏板松开的及时性,从而增强乐曲的清脆性,避免出现浑浊不清等情况。在演奏《努玛阿美》这一作品的弱起小节时就需要灵活应用延音踏板,增强音乐慢慢叙述的感觉,让听众逐渐进入到云雾缭绕的山区景象中。在演奏第2小节时需先松开踏板再快速踩踏板,使整个过程更加干净利落。其次,在演奏第37小节时也需要应用延音踏板,使乐句更加连贯,让听众能够深入感受到乐曲所传达的思乡之情与追忆之感。

(四)装饰音运用分析

装饰音指的是装饰旋律的临时音符,具有丰富曲调、优化作品效果等功能。《努玛阿美》这一作品的回旋曲式中就有断奏与跳奏等装饰音,但这些装饰音的演奏方式缺乏固定性,所以需要根据个人风格以及作品的感情基调进行演奏。同时,演奏者在演奏该作品时需要综合分析装饰音的位置以及作用,增强装饰音演奏的合理性。例如,该作品回旋曲式的C乐段中有大量旋律性与音高节奏型变化的乐句,在演奏这些乐句时就需要加入断奏等装饰音,从而丰富作品的色彩。即演奏这些乐句时需要使手指的位置更加靠前一点,并使肢体动作的变化多一些,增强乐曲氛围的欢乐性。此外,在演奏该作品C乐段的第70-72小节时也可以应用跳奏等装饰音,营造出敲击的效果,降低出现听觉紧张等问题的概率。为此在演奏时需要增强手肘与小臂的协调性并利用指尖进行触键。

结语

作为著名作曲家,张朝对钢琴音乐进行了深入探究,其作品具有较强的民族性,在一定程度上推动了我国钢琴音乐的进步与发展。其作品《努玛阿美》在曲式结构、和声、旋律等多个方面都独具特色,在演奏时应做好力度控制、踏板运用、装饰音应用等各个环节的工作,展现出作品的民族韵味与个性,从而促进少数民族音乐的发展。

参考文献:

[1]柳小俊.张朝钢琴曲《努玛阿美》的创作特点及演奏分析[J].黄河之声,2023,(18):146-149.

[2]张三未.中国传统五声调式和西方作曲技法结合创新的张朝钢琴独奏曲《努玛阿美》[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2023,(11):55-58.

[3]敬思汐.“新文科”背景下《努玛阿美》的民族元素与教学研究[J].艺术大观,2023,(29):112-114.

[4]丁姗姗.钢琴曲《努玛阿美》二度创作解析[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2023,(03):136-144.

[5]陈亮.钢琴曲《努玛阿美》音乐本体分析与演奏阐释[J].黄河之声,2023,(10):114-117.

[6]胡娅.想象与技艺的深度融合——钢琴作品《努玛阿美》演奏研究[J].天津音乐学院学报,2023,(02):53-60.

[7]孙玟.指尖流淌出的乡土情——中国钢琴曲《努玛阿美》的演奏研究与情感表达[J].黄河之声,2023,(09):110-113.