扎根地方精神共生——反映革命老区人民幸福生活的绘画作品分析论文

2025-01-17 15:57:30 来源: 作者:liziwei

摘要:艺术创作者的观察角度决定了绘画作品的内容与形式。革命精神在区域的延续,使区域具有了鲜明特色。人们身处革命老区,便会不禁被革命老区人们的日常生活感染,从而形成一种独特的情愫。本文以革命老区人们幸福生活的现实场景为内容,探索有关革命老区人们幸福生活的绘画作品的内容选择、形式探索和情感表达。

艺术创作者的观察角度决定了绘画作品的内容与形式。革命精神在区域的延续,使区域具有了鲜明特色。人们身处革命老区,便会不禁被革命老区人们的日常生活感染,从而形成一种独特的情愫。本文以革命老区人们幸福生活的现实场景为内容,探索有关革命老区人们幸福生活的绘画作品的内容选择、形式探索和情感表达。

一、内容选择

艺术作品的内容来源于艺术家对生活的认识和理解,来源于艺术家与生活、社会的精神交往。目前艺术家对革命题材的创作与研究多集中在革命历史故事、革命人物肖像、革命区域风景等方面,如艺术家何加林创作的国画《老寨新韵》展示了迪庆藏族自治州傈僳族摆脱贫困、古老村寨焕发新生的具体场面。这类作品围绕某个主题进行创作,追求宏大的场景和构图的完整,从图式语言的角度突出创作内容。而在革命老区人们幸福生活题材画作的创作中,如何从丰富的革命老区人们幸福生活资源中选取合适的内容进行创作需要创作者认真斟酌。

艺术作品的内容不是抽象的概括说明,而是题材、主题、情节、细节等因素相融合的具体、生动、完整的展现。《美好生活》系列画作以革命老区人们的幸福生活为取材范围,通过描绘日常场景,展现出了当代革命老区人们的生活状态和精神面貌。例如,《美好生活2》(如图1)描绘的是儿童课后嬉闹的场景,儿童与“地方”相互依存、密不可分,在成长过程中不断受“地方”的浸润并与其共生,潜移默化地被“地方”的精神影响。通过对儿童这一群体的描绘,画作展现出革命老区人们具体的生活情景。这类主题性绘画创作的内容在一定程度上决定了创作的形式,这就对创作者的绘画水平提出了较高要求,即其选择的创作形式要能准确契合主题内容的表达,从而通过形式美潜移默化地将主题内容展现出来。

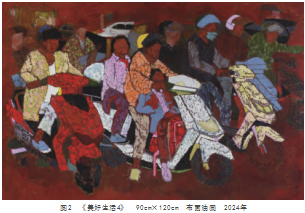

又如,作品《美好生活4》(如图2)描绘的是人们在路口等待的瞬间,伴随着日常生活的连续性,革命老区人们在生活场景中自然流露的精神面貌进入了创作者的眼中。在这个场景中,每个人都沉浸其中,学生放学、工人下班,在一天将要结束的黄昏时刻,享受幸福。创作者在这幅作品中使用多重装饰色彩叠加的手法将绘画内容进行主观化处理,强调人物之间的动态关系,将观者的视线从左下向右上引导,从右下向左上引导,视觉传导线交叉在中间靠上的白色衣服儿童身上。

二、形式探索

艺术作品的形式是由内在的结构和外显的艺术语言两方面构成的。作品中各个局部之间、题材各因素之间的内在关联与组织的样式就是艺术作品的结构。《美好生活2》在结构设计方面舍弃近大远小的透视方式,用单层图形平行排列的方式安排人物的位置,使每一名儿童都成为一个独立的画面因素,他们或撑伞、或踩水、或寻找,形成一个和谐又多样变化的嬉闹场景。《美好生活4》在布局时设计了“图—底”关系。创作者使被涂绘的人物“形”与未被涂绘的“底”形成“图底同构”关系。画作以每一辆电动车分割出的画面作为一个因素,这些因素既有相似点又有不同之处,但他们在画面中的目的性和功能性是统一的,即让各个因素共同组织成“等待”这一整体画面。总之,在创作时,创作者结合所选的题材设计画面局部元素之间的相互关系使画面形成和谐的整体,就是对画作内在结构的把控。

艺术语言就是艺术作品的物质表现手段,是作品的外部形式。线条是绘画中最基本的要素之一,它是由点连成的一种表现形式。线条能够描绘出事物的形态、结构和动态,不仅具有表现力,还能传达出美感。《美好生活2》在画面底层绘以纵横交错的直线,既丰富了画面元素,又形成了一定的视觉引导,用简洁的形式表现出运动的可能性。而在构图时,《美好生活2》又通过使用曲线将画面分割为众多小色块,曲线的相互交织构成画面不同元素之间相互作用或反作用的力。

色彩不仅是构成画面的基本元素之一,还是创作者塑造形象、营造氛围的重要工具。《美好生活4》的画面主色调选用了暖红色,在古代中国壁画和古代埃及壁画中都有大量的作品以暖红色为背景。一般来说,红色被认为可以引发力量、进取、愉快、喧闹等感觉,而棕色的加入,又使画面中产生了一种克制的美感。暖红色在黄色的作用下又能产生橙黄色。《美好生活4》的画面中有两个橙黄色块,一个是由完全调和后的色彩直接置于画面,一个是通过叠放黄色和红色在视觉作用下形成橙黄色。在围绕画面主色调设计邻近色的同时,创作者又在画面中添加了白色和黑色的色块。被视为非色彩的白色作用于人们的心理常伴随着一种存在的虚无感。黑色从表面上看是无声的色彩,但却能映衬其他色彩,使其他色彩的“声音”显得格外强烈。画面中黑色色块夹杂在众多丰富的色彩之中,以极小的、不规则形状的小色块凸显出其他色彩的“声响”。

此外,《美好生活》系列画作不仅关注画面中线条、色彩之间的关系,还关注画面中材料的质地。创作者通过运用不同的创作手法,在画面中营造出“枯”与“润”的质地对比效果,使画作在色彩关系上形成对比的同时又叠加了一层质地上的对比。例如,在《美好生活4》中有一个人物身穿白色内衬和黄色西装外套。在这里,黄色给人以“枯”的感受,而白色给人以“润”的感受。这种通过小面积的“润”色调整画面关系的方式在这个画作中还有多处展现,如黄色的安全帽、儿童书包的粉色背带等。

三、情感表达

艺术中个人情感表达的必然性决定了普遍情感的表达具有同样的必然性。绘画艺术中的普遍情感是指通过绘画作品的题材内容、形式等要素综合地表现出来的一定社会历史条件下人们普遍具有的情感和情绪状态,是在绘画艺术活动与社会生活的联系中产生并表现出来的。

情感是人对客观事物是否符合自己的需要和目的所做出的一种心理反应形式。在绘画作品中,色彩能够深刻表达出创作者的情感,画面的色调和色度也会影响情感表达。例如,黄色调的画面能让人感受到精神的温暖,蓝色调的画面会给人留下发冷的印象,绿色调的画面会让人感到消极,红色调的画面会让人感受到热情与力量,黑色调的画面会使人产生沉重的情绪。基于色彩给人带来的普遍情感,《美好生活2》画面中的儿童形象是一个重复元素。创作者在处理每一元素背景时都使用了不同的色彩,如蓝色、黄色、带有装饰花纹的红色。通过不同色块的碰撞,创作者赋予了儿童不同的形象与性格。而在《美好生活4》中,创作者通过色彩的明度来强化和展现画眼。白色电动车在画面中明度最亮,凸显出一家三口,而右上角的背景人物色彩明度较低,起到衬托作用,但画面整体的色调给人以温暖的感觉,很好地促进了画作主题、内容、形式的展现和情感的表达。

对于绘画中的情感表达,克莱夫·贝尔认为那个被创造出来的形式感人之处在于它表现了创作者的感情,认为绘画作品是因为表达了创作者的个人情感,才使作品中的形式有了意义。艺术创作的最重要的动力来源之一就是创作者对情感表达的需求。《美好生活》系列画作想表现的是革命老区人们的生活及精神情况。生活在革命老区的人们与革命老区之间往往有着深厚的羁绊,而这种羁绊中也往往带有一定的共生性。生活在革命老区的人们与革命老区如同植物与土壤,相互依存、密不可分。创作者通过描绘革命老区人们日常生活的场景,可以使观者深刻感悟到市场、广场、街巷、学校等场景中的人们与革命老区的共生性。

综上所述,《美好生活》系列画作通过利用色调、色度与情感表达间的关系,强调了色彩本身所具有的情绪和温度,以色彩为情感叙述的载体,结合创作者自身对革命老区生活的观察和了解,生动、鲜活地表现出革命老区人们幸福生活的场景。实际上,内容、形式和情感表达是绘画创作不可缺少的组成部分,创作者需要在绘画创作过程中增强作品的主题性、语言性和情感性,以增强作品的可观赏性,从而将革命老区的地域性特征展现出来,创作出更具新时代气息的艺术作品。