跨文化视域下解读《Blüten aus dem Osten,Op.63》论文

2025-01-03 14:05:30 来源: 作者:dingchenxi

摘要:当音乐和诗歌相遇,跨越不同文化背景时,一种独特的创意力和情感表达方式涌现。在此,探讨了费利克斯·韦因加特纳(Felix Weingartner)的音乐作品集《Blüten aus dem Osten,Op.63》以及汉斯·贝特格(Hans Bethge)的中国唐代诗歌翻译和重新编排作品《中国笛子》。

摘要:当音乐和诗歌相遇,跨越不同文化背景时,一种独特的创意力和情感表达方式涌现。在此,探讨了费利克斯·韦因加特纳(Felix Weingartner)的音乐作品集《Blüten aus dem Osten,Op.63》以及汉斯·贝特格(Hans Bethge)的中国唐代诗歌翻译和重新编排作品《中国笛子》。通过对于这些融合了西方音乐与中国宝藏文化文学的作品,揭示了音乐和诗歌之间的情感联系,以及它们如何在跨文化背景下互相启发。文化的融合对艺术的影响深远,在这里也阐释了音乐和诗歌如何成为文化之间的桥梁,促进情感和思想的传播。通过较为深入的细节和音乐分析,展现了对这一主题的较为深刻理解,也充分展示了音乐和诗歌在创意和情感表达方面的独特力量。

关键词:跨文化;中国古诗词;西方音乐;作品演绎

引言

19世纪,唐诗西传进入发轫期,唐诗从单纯的介绍转向深入地研究和阐释。除了传教士以外,西方的汉学家、诗人积极从事唐诗的翻译,产生了较有影响的几部法译本、英译本和德译本。20世纪上半叶是唐诗西传的发展期。唐诗在西方的译介呈现多元化的趋势。除法、英、德外,苏联、西班牙、意大利等其他西方主流国家相继加入唐诗的译介中来。

歌唱家田浩江认为:文化有包容性,不同文化之间的交流融合很重要,这样世界才更充满希望。就像艺术不可能停留在一个单音上,一定需要美好的和声和旋律。中国文化不是一种孤立的文化,一定会和世界上的其他文化融合起来。而且,文化本身有一种平等性,文化间的交流要自然地、从最美好的角度进行。

唐诗与宋词是中国古代文学的珍贵遗产,代表着唐宋盛世文化的瑰宝。唐朝(618年—907年)是中国历史上伟大的时代,唐诗在此时期达到巅峰,呈现出多元的文化内涵。唐中后期,一种音乐与文学相互融合的艺术形式,即“词”,悄然崛起,并逐渐演化至唐末宋初,从而掀起词的创作风潮。

这些代表着中国优秀文化的古诗词常关注人性、人情与人生,通过绘画生活、描绘情感及人际关系,呈现出社会的人文关怀,察觉普通人的生活,同时表达了对短暂而多变生命的深切领悟。此外,古诗词也经常描绘自然景色,特别是山水与田园风光,反映出当时人们对自然之美的热爱以及对宁静与田园生活的向往。古诗词也反映出当时的政治和社会现象,一些诗人表达对朝政及社会问题的看法,或运用隐喻和比喻等手法对现实进行批判,展示了当时时局的动态与改变。

与德奥艺术歌曲相似之处是,中国古诗词中也饱含对爱情的赞美,但不仅有纯美的爱情吟咏,还有深刻的情感描绘。通常来说,诗人通过诗歌表达了对于爱人的思念、对于情感的体验,以及对于离别和相聚的感受。当然,与之相比,中国古诗词同时还蕴含一些思想哲学内涵,诗人透过诗歌探索生命的含义、命运的轮回以及人与自然的关系等。这些作品展现了诗人对生命、宇宙与人性的深刻思考。

自17世纪以来,许多西方学者把研究观察的目光投向中国,他们借助译著,以非中国人的视角对中国的政治、社会、历史与文化等进行评述,提出了许多与中国学者不同的见解,表现出了鲜明的主体性特征,为确立学术研究的多元格局提供广阔的中国问题论域。②

文化发展就如同将马*思*宁*义的普遍原理与中国革命的具体实践、具体特点相结合之后,才走出一条属于中国的胜利之路一样。不同性质的(中西)文化联姻是有着不可估量的重大意义与生命活力。可以说,中华文化(哲学与美学)与西方经典音乐作品无痕对接,符合“异文化”研究的精神实质。它对于深度认识西方音乐研究的中国视野的理论构建与实践探索,或许还会有新的感悟。

汉斯•贝特格(Hans Bethge)是一位杰出的德国作家与翻译家。于1907年,他完成了著作《Die chine-sische Flöte》,凭借其出色的翻译和创作天赋,不仅将中国古典诗歌翻译成德文,还将中国唐诗与西方文化紧密编织在一起,以德文的语言与文化背景,重新编织了众多中国古典诗歌,同时保留了原诗的情感与意境,勾勒出一个跨越时空与文化边界的诗意图景。这本著作当时引起了德国文学界的广泛关注,对中德文化交流产生了深远影响。③早在一百多年前,唐诗就已频繁出现在外国的艺术歌曲、管弦乐作品甚至轻歌剧中,世界各地喜爱中国文化的人,就已经开始运用他们擅长的艺术来讲述中国故事了。不止20世纪初的音乐家们,许多近现代的、不同国籍、不同语言的音乐家们都在为这些诗作们谱写音乐作品。

费利克斯·韦因加特纳,于1863年诞生,他的音乐才华得以迅速绽放。1883年,他进入音乐学院,并作为弗朗茨·李斯特最后的学生之一在魏玛学习。年少时,他即开始在欧洲各地的舞台上献艺,并获得一致赞誉,成为19世纪末至20世纪初备受瞩目的作曲家、指挥家与音乐家。

他是第一位录制贝多芬全部九部交响曲的商业唱片的指挥家,也是第二位录制勃拉姆斯全部四部交响曲的指挥家。他的音乐作品既包括初期深受浪漫主义影响的作品,也有更为现代的创作,尽显他的创新灵感。他的创作涵盖了多种音乐形式,从交响曲到歌剧,从室内乐到声乐作品。

2023年,正值他的160周年诞辰之际,在他丰富多彩的创作中,声乐作品集《Blüten aus dem Osten,Op.63》深深打动了我。这套声乐作品具体来说是创作于19世纪末的末期和20世纪初的初期,这一时期在音乐史上被称为“后浪漫主义”或“晚期浪漫主义”,音乐领域经历了一场文化运动,作曲家们开始寻求新的创作方式,超越浪漫主义时期的传统。这一时期见证了音乐语言的演变,包括对和声、旋律和节奏的新探索。同时,全球范围内的文化交流也加强了不同文化间的艺术互动,比如东方文化的影响在西方音乐中变得更为显著。

韦因加特纳创作的作品集《Blüten aus dem Osten,Op.63》中的5首为中国古诗词而创作的人声与钢琴的作品,借助音乐的奇妙力量,让中国古诗词的情感与意境穿越了时空的桎梏,而贝特格(Hans Bethge)则以汉字的美感,重新编织起了中国的情感文化。它们以音乐的语言重新演绎了优秀的中国古代诗词,生动展现出他对东方文化与音乐的深刻情感。③所以传承千余年的中国唐诗,不仅滋养着我们,也潜移默化地影响着世界。时光流转、社会变迁、沧海桑田,哪怕连语言都被改变,但唐诗依旧能唤起一代又一代人最深的共鸣……因为人类的情感是共通的。

接下来将以套曲中第1、2、3、4、7作品为例,解读和分析他将西方音乐与中国诗歌巧妙融合,展现出的丰富创意和深远内涵,彰显了文化之间的融合以及音乐的无限跨越性。探索如何勾勒出独特的意象之美,并在跨文化的背景下演绎此类杰作,呈现出一场引人入胜的跨越时空和文化边界的创新之旅。

一、音乐与诗词的意象美

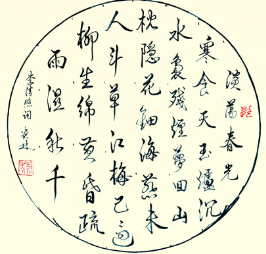

这套作品中的首曲以李清照《浣纱溪》的经典诗句“淡蕩春光寒食天”开篇。李清照是宋代“婉约派”的杰出代表,而歌词本身则是德国诗人贝特格根据他对原诗的理解与想象进行了重新编排。在贝特格的词作中,主人公的心境在晨光破晓之前就已饱含思念和沮丧。她倾听窗外风声,梦境似乎已经破碎。主人公手执一根玉针,走入一间刚刚熄灭炭火的房间,青烟袅袅,这根玉针或许寓意着逝去的爱情。她回忆起那段已逝去的美好时光……窗外天气阴沉雨雾,却无法完全反映出她内心的痛苦。最终,主人公向刚刚苏醒的鸟儿泪洒而下,请求它们将她的眼泪传递给她深爱的人,而她自己却陷入了无法自拔的痛苦之中。

这首曲目表达了深沉的思念、忧郁和内心的苦痛。它代表了浪漫音乐传统中的一个典范,情感和情绪往往比清晰的叙事情节更加重要。值得注意的是,贝特格在词作中保留了李清照原诗中“雨”的隐喻,用以表达她对爱情复杂的情感,同时将“雨”联想至主人公的泪滴。两位诗人都在各自的词作中通过“雨”的意象抒发情感与内心体验,这个意象反映了主人公的思念和忧郁情感。

从音乐的角度来看,我们可以观察到韦因加特纳在作品开头广泛地运用切分音型和三连音,生动地模拟了大自然中雨水的声响。钢琴伴奏从一开始,左右手的音符节奏错位,而F#小调常常具有忧郁和沉重的音乐色彩,韦因加特纳巧妙地运用这些音乐元素,以反映诗歌中关键的雨水意象和忧郁情感。从第37小节开始,左右手的音符进行了交换,右手部分出现了十六分音符休止和装饰音的运用,增强了这一部分的戏剧性和紧张感。

这首作品体现了处于不同时代、拥有不同文化背景和语言根基的三位艺术家,跨越了时空,跨越了文化。诗人李清照的诗词在经过贝格特的翻译和再度创作后,给予了音乐家韦因加特纳以创作的素材与灵感。德国的作曲家、指挥家曾说:“艺术中有这样的现象:从两个不同的源泉涌流出相同的精神,并汇成了一个形象,在这个形象中,词与乐将成为一体,而意境犹如在一个完全协和的音程中和谐地鸣响。”

二、诗与音乐的交汇

套曲中的第二首,源于唐代诗人张九龄之作。然而,由于德国诗人贝格特对原诗进行了翻译和大胆的再创作,所以存在关于诗歌的确切版本的争议。在此,我通过积极查阅国内外资料,确认这首诗词的一个版本已在Porjekt Gutenberg的搜索网站上呈现。作曲家韦因加特纳选用了经贝格特改编后的诗词,这一版本的诗名为《Das Weindenblatt》(即“兰叶”)。事实上,唐代诗人张九龄的诗中,的确存在一首名为《兰叶》的作品:

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。欣欣此生意,自尔为佳节。谁知林栖者,闻风坐相悦。草木有本心,何求美人折!

在这篇文章中,我们将以这首诗词作为主要分析对象。这首作品充分考虑了词的语音、语气、语调等元素,这些因素决定了音乐的走向。

首先,让我们来研究1-11小节,人声部分的表现极似歌剧中的宣叙调(Recitativo),它是近似于说话的歌唱形式,节奏相对自由,旋律和节奏取决于语音语调。

针对歌词的演唱:

“Nicht”这个词以“t”音结尾,因此自然而然地采用了短音进行演唱,该词的音符开始于第三拍,并需要轻松而有弹性地演绎。“Lieb”这个词需要保持三拍半,并跨越一个小节。首先,因为“ie”这个发音要以长音“yi-”的形式表现,其次,这使得与后面的“ich jene”形成音乐和语言上的冲突感。尤其为了突出“jene”和清晰地表达词义,原本完全可以写成一个8分音符,在这儿却选用了两个不同音高的16分音符,既符合原本的读音又以音乐化形式表达了词的意境,这个细节也显示出韦因加特纳在创作时的独特用心。

在学习演唱这一首作品之前,建议大家先进行一些准备工作。首先,将歌词与相应的节奏进行顺畅地朗读,这有助于更好地理解歌词的情感和语气。接着,在加入旋律进行演唱时,你将会更加得心应手。特别是在演唱一些强调情感和语气的歌词时,确保将元音和辅音都发音准确,唱得饱满。这样的演唱方式可以更加精确地传达歌曲的情感,使表现更为出色。

三、诗中有乐,乐中有诗

第三首作品选用了唐代杰出的山水田园诗人孟浩然的《宿业师山房待丁大不至》和王维的《送别》进行创作。这些诗歌经贝格特的翻译、编译和拼合后,融合了孟浩然对山水和自然的生动描写以及王维的佛教意境。这种跨文化和跨时代的创作过程展现了杰出的艺术家之间的情感交流。

孟浩然,以他的五言诗而著称,主题常常围绕着山水风景和田园生活。他将大自然与自己的思想相融合,创造出艺术中的“意象”,将山水的形象提升到了高度的艺术境界。与之不同的是,王维以其诗佛之名而著称,他的诗充满了佛教的氛围,表现出对自然之美的敏感和崇敬。他是一位擅长绘画和音乐的艺术家,长期居住在山中,这让他对大自然之美有着独特的洞察力。

这首作品的词歌结合是独具匠心的。虽然贝格特的唐诗翻译有时不够精确,甚至有些诗句已经改编成了散文的形式,但马勒仍然受到了这首诗的启发。他仿佛从诗中感知到了情景和情感的交融,因此创作了如此珍贵且发人深思的音乐作品。

诗歌中描述了夜幕降临,自然界笼罩在黑夜中,月亮升起,小溪在黑暗中婉转地响起。这首诗描绘了夜晚大自然的宁静和美丽,鸟儿安静地栖息在树枝上,这一景象就像大自然中的音乐一样。这种和谐的景象,将大自然之美融入音乐,表达了诗人对音乐的向往。

这一首声乐作品也生动地展现了诗歌中的景象。例如,一开始迅速上行的琶音,铺垫出了夜幕降临的感觉(第1-4小节)。还明显地做出了mp-piu f-pp-mp的强弱变化,这种强弱变化的处理技巧,仿佛在描述一只工作了一天,疲倦的小鸟在树上休息,然后期待着朋友的归来。这一作品通过音乐再现了诗歌中的美妙景象,表现了自然之美和音乐之间的深刻联系。

作品的人声旋律部分在开头采用了连续的半音逐渐下降的手法,而钢琴伴奏部分则充满了小二度和小三度等跳跃的和声,交织出复杂且多层次的音乐结构。这巧妙地描绘了太阳缓缓落山,夜色逐渐笼罩山谷的画面。这个过程展示了温暖的阳光渐渐消失,取而代之的是寒冷的阴影。正如诗中描述的:“太阳消失在山脉背后,夜幕降临到每个山谷,带来了凉爽的影子。”(Die Sonne scheidet hinter dem Gebirg,In alle Täler steigt der Abend nieder,Mit seinen Schatten,die voll Kühlung sind.)音乐的音响,一方面通过象征性的表现给听众提供了对于某些画面的想象;另一方面通过情绪气氛的渲染触发听众对某些视觉形象的联想。

这首诗中还出现了一款名为鲁特琴的乐器,值得注意的是,原诗中提到的“孤琴”实际上指的是古琴。这两种乐器都非常适合伴奏吟唱,但贝特格特意将其翻译为欧洲的鲁特琴。这一改动或许是出于意图,更容易引发欧洲听众对诗歌中的情感共鸣和遐想。值得一提的是,鲁特琴是一种拨弦乐器,它在中世纪至巴洛克时期在欧洲极受欢迎,并以其清亮的音色和丰富的音响效果而闻名。这种改编为鲁特琴可能有助于将中国的文化元素更好地传达给欧洲听众。

四、作品中的中国音乐元素

第四首作品的诗词,是选用了杜甫的诗歌进行了翻译和改编,潘德列斯基的第六交响曲之第三也选用了这首诗词,可见西方作曲家们对于中国文化的偏爱,作品中饱含了对于中国文化的理解。

“Am dem Fluss”—“在水上”,这首经过翻译和改编后的诗词,大概描绘了诗人坐着船,漂浮在水面上,抬头看着空中在云朵中穿行的月亮,却也发现这美景也在水中浮现了。这不仅让诗人感觉在天空中幸福地航行,水中的倒影像极了自己心中所爱的人。全曲都洋溢着流水般的律动,降E大调的音色相对较温暖,有时候会被用来表达沉稳、温和或者柔和的情感。

作品一开始的钢琴部分,使用了大量的装饰音,整个音效仿佛在模拟中国的弹拨乐器。并且选用了6/4拍这样一种充满流动性和舞蹈性的节拍。在西方音乐中,特别是在古典音乐和民族音乐中,6/4拍并不像常见的4/4拍或3/4拍那样广泛运用。然而,在一些现代作曲中,尤其是20世纪后半叶以及21世纪的音乐中,一些作曲家开始尝试更多非传统的节奏和拍子结构。这可能会导致像6/4这样的不寻常的拍子出现在他们的作品中,用来创造出独特的韵律和音乐效果。

作品转调之后的部(53小节开始),大量的中国五声调式出现在了钢琴的声部,以宫调上行—角调下行—宫调上行-羽调下行的方式交替进行。速度依旧使用了Langsam(慢),还注释了die Viertel etwas ruhiger,wie vorher die J.:四分音符稍微平稳些,就像之前的附点二分音符一样。

五、艺术歌曲的重唱艺术

套曲中的第七首作品,根据谱子上的标注,诗词是由唐代著名诗人—张若虚创作的,经过查阅了大量的资料,有很大可能这首歌词是选自张若虚的《春江花月夜》中的部分摘选诗词。这首诗通过描绘夜晚的湖泊、月亮、鱼儿等元素,呈现了大自然的宁静和奇妙之美。在这首诗中,张若虚运用了诗意的语言,勾勒出一个在夜幕下静谧、神秘的景象,通过对自然景观的描绘,传达出内心深处的宁静与美好。经过贝格特的筛选、翻译和再创作后的意思如下:

在风的吹拂下,池塘泛起涟漪,

现在它又平静地回归到原处。

鱼儿跃动,它们的身影熠熠生辉,

宛如莲花在黑夜中绽放。

月亮穿过云雾,穿梭于树梢之间,

在淡淡的银色夜露中,

将露珠变成了奇妙的明珠,

在这神秘的夜晚中闪耀着光芒……

这首作品在这套声乐套曲中比较特别,韦因加特纳以男高音与女高音的重唱形式来演绎。艺术歌曲重唱是声乐领域的一种表演形式,这种形式在音乐表演中很常见,可以创造出丰富的声音效果和更加动人的演绎。

两位歌手之间的和声、对唱或交替演唱可以带来更加多样化和生动的音乐表现。在这首作品中就丰富地展示了这样的表演形式。

通过这样一套跨越文化、跨越时代的声乐套曲,充分展示了韦因加特纳的音乐风格涵盖了浪漫主义末期的现代主义早期的特征,他的音乐风格非常丰富,而且富有吸引力。这种风格与同时代的理查德•施特劳斯、古斯塔夫•马勒、弗朗茨•施雷克和亚历山大·冯·采姆林斯基等同时代作曲家的风格很类似。他的音乐风格对埃里希·沃尔夫冈·科尔内戈德产生了一定的影响,科恩戈尔德的早期的交响曲就是献给了韦因加特纳,并由韦因加特纳指挥了首场演出。

《Blüten aus dem Osten,Op.63》创作于1917年,在此期间,韦因加特纳正在达姆施塔特担任指挥,遇到了由贝特格在1907年翻译创作的诗集《Die chinesisch Flöte》,对神秘的东方文化产生了创作的兴趣。诗集中清新、富有节奏的诗词,加上诗人贝特格天马行空理解与翻译,吸引了当时近200位作曲家的创作灵感,大家所熟悉的《大地之歌》也是选自这套诗集。

中国古典诗词原本与音乐有着极为密切的关系,但随着时间的流逝,音乐遗失,仅剩诗歌存世,这种历史的遗憾在20世纪初西方音乐创作中得到弥补,也是对中国文化的有力补充。④音乐作为一种超越国界的艺术语言,架起了不同文化间的沟通桥梁,使情感和思想得以交流。在不同文化的交流与碰撞中,诗歌作为常常充当连接不同文化的纽带的角色。在跨文化背景下结合的音乐和诗歌,则编织出了各自独特的旋律。当像费利克斯·韦因加特纳这样的西方音乐家创作的音乐与中国古典诗词相遇并融合时,一朵新颖的音乐之花便在其创作中怒放。

注释:

①李春蓉.互鉴与融合:唐诗的传播与影响[J].中国社会科学报国家社科基金专刊,2023,(04).

②叶松荣.跨文化的互释——“以西释中”与西方音乐研究的中国视野[J].音乐艺术,2022,(02).

③朱渊.在西方音乐中读唐诗[N].新民晚报,2022-10-21.

④袁泉.论20世纪初中国文化对西方音乐的影响[J].东疆学刊,2013,(04).