李斯特《黎恩济主题幻想曲》音乐分析论文

2025-01-03 11:26:48 来源: 作者:dingchenxi

摘要:《黎恩济主题幻想曲》是李斯特由瓦格纳的同名歌剧《黎恩济》改编而来,该曲构思大胆,结构清晰,肢体线条清楚,和声运用巧妙,是一首非常优秀的作品。本文通过对其音乐结构,和声风格等进行分析,以探究该乐曲的创作特征。

摘要:《黎恩济主题幻想曲》是李斯特由瓦格纳的同名歌剧《黎恩济》改编而来,该曲构思大胆,结构清晰,肢体线条清楚,和声运用巧妙,是一首非常优秀的作品。本文通过对其音乐结构,和声风格等进行分析,以探究该乐曲的创作特征。

关键词:黎恩济;李斯特;瓦格纳;创作特征

一、创作背景

李斯特·费伦茨(匈牙利语:Liszt ferenc,1811年10月22日-1886年7月31日)是匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家和浪漫主义音乐的主要代表之一。他的钢琴曲以高难度著称,一生创作了700多首音乐和交响诗。他的主要音乐作品包括匈牙利狂想曲,浮士德交响曲,但丁交响曲,帕格尼尼练习曲和瓦格纳的改编:唐怀瑟。

从李斯特开始,欧洲音乐家的地位开始迅速上升,国王和王子们都会脱帽向他致敬。李斯特生前曾经是欧洲最伟大的钢琴家。他经常在欧洲各地演出。他彬彬有礼,风度翩翩。他坚定地支持肖邦、柏辽兹和瓦格纳,积极探索钢琴演奏技巧,充分灵活地运用换位、声色变换等技巧,推动了乐团的改革。他的表演经常是即兴的,这是一种音乐,是一种创造性的表演,有时是现场创作,所以对观众很有吸引力。当他在魏玛时,他为许多新的年轻音乐家提供了一个舞台。他经常自己当指挥家,让这些前卫的音乐家自己表演。有人认为李斯特的作品技法高明,内容浮浅,但事实上,李斯特的很多作品都侧重于对场景、事物、画面故事、个性或情感等的描写,但这些剧目大多难以从听者的角度去理解和解读,虽然现在流行的剧目大都有流行的主题,但在音乐学家和表演者之间,李斯特的剧目仍然被视为具有很高艺术价值的作品(如但丁奏鸣曲、传奇等),他是一位伟大的音乐创新者,推动了音乐家在历史上地位的提高,新的音乐风格起着重要的作用。

《黎恩济主题幻想曲》改编自瓦格纳的五幕大型悲剧《黎恩济》,由瓦格纳根据小说《科拉提黎恩济》写出了自己的剧本,他创作于1838年至1840年,并于1842年10月20日首映。据记载,当天的演出持续了六小时左右,直到深夜才结束,取得巨大反响。在瓦格纳的早期作品中,这样的成功是少见的。

《黎恩济》以十四世纪中叶的罗马为背景,当时有一位护民官科拉提里恩佐。利顿的小说和瓦格纳的歌剧都是以这段历史为背景的。虽然瓦格纳的《黎恩济》是一部巨著,但其实情节并不复杂,它主要表现了罗马护民官黎恩济(男高音)是如何带领民众反抗贵族的,市民代表想要支持黎恩济当国王,但他不愿当王,只希望做一名护民官。贵族们却不这样想,他们觉得暗杀黎恩济。黎恩济知道后,判贵族死刑,贵族们求饶之后百姓也同意原谅他们,于是黎恩济将他们赦免。但叛逃的贵族再次袭击罗马,黎恩济奋起反抗,杀死了贵族的一名领袖科隆娜(阿德里亚诺的父亲,黎恩济妹妹伊琳娜的男友,男低音)。不久后形势突然改变,教皇们不再支持黎恩济,还传播起各种各样的谣言,主教莱蒙多公开宣布将黎恩济驱逐出教会,黎恩济突然陷入被所有人背叛,只有他的妹妹伊艾琳娜(女高音)和他同生死。黎恩济说要做最后的尝试,在罗马人面前演说,但这个时候,人们已经被迷惑不解不停他的讲话,还放火烧了黎恩济的古罗马城堡,所以城堡被毁,黎恩济和他的妹妹艾琳娜后面闯进救人的阿德里亚诺一同被埋葬火海[1]。

二、作品结构分析

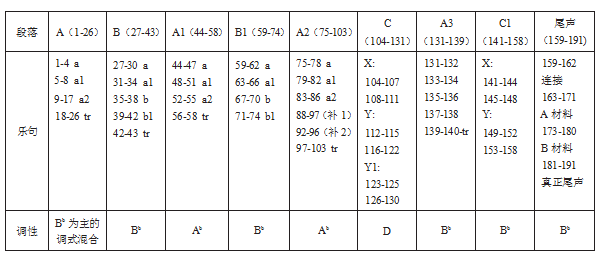

曲式结构表格:

该乐曲为回旋与变奏元素共同作用下的回旋型结构。其中A主题动机贯穿整首乐曲多次重复出现。乐曲可分为9个段落,A-B-A1-B1-A2-C-A3-C-尾声。

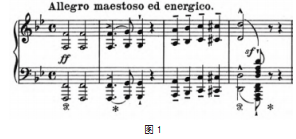

第一乐段A为三乐句的开放性乐段,情绪庄严、有力的。1-4小节a为第一乐句也是作品中出现次数最多的核心动机材料,主要由两个二分加四分符点和四分音符构成,整体做上行进行;5-8小节a1是第一乐句的上六度模进进行;9-12小节a2再一次由模进构成;13-17小节是对乐句a2的扩充,对前面乐句中的材料进行强调;18-26小节为该乐段到下一乐段的连接其中18-24小节继续使用前面的动机素材左手部分为主题音型在低声部使用作承上的用途,至23小节起加入了八度和弦,25-26小节出现了下一乐段B的新材料四个十六分音符的动机,预示下面乐段的发展,具有启下的作用。这一乐段开头速度平稳,且最后的连接承前启后过渡自然,这一乐段既可作为乐曲的引子也可以当作第一乐段。该乐段的调性设计也十分有特点,从音响上听起来好像是不稳定稍有变化的,从谱面来看,观察前四小节(图1)这里从调号来看可以看作是Bb大调、F大调甚至是d小调(第四小节八分音符和弦刚好是d小调主和弦),调性比较模糊,所以这里我们可以看作是以Bb大调为主的混合调式,而这样的做法体现了作品幻想曲题材的特征,给人以随意自由的感觉。

第二乐段B为4个乐句构成的乐段,音乐是不断持续的,这一乐段调性比较清楚,主要就是在Bb大调进行。27-30小节a为第一乐句,也是B乐段主题的第一次出现,和前面预示的一样,该动机由二分与四个十六分音符开始,左手四分音符高低交替进行;31-34小节a1为第二乐句是前一句的重复;35-38小节b乐句出现新的材料右手的和声加厚,左手作八度和弦下行的音阶进行;39-42小节是对上一乐句的重复;43小节是作为与下一乐段A1的一个小连接,左手是拱形线条的八度和弦二度进行,向下一乐段过渡。

第三乐段A1也为四乐句构成的乐段,调性为Ab大调,是乐段A主题的第二次出现。44-47小节a为第一乐句,与A乐段不同的是动机材料由八度音程进行变为单旋律加八分音符持续伴奏的模式,音乐更具律动感有陈述的感觉,在46小节左手部分使用了B乐段材料,前后呼应十分有特点;48-51小节a1为第二乐句是前一乐句的重复;52-55小节a2乐句变奏,主题材料纵向的扩充,左手伴奏音型也由四分音符变为八分音符音乐情绪加强;56-58小节八分音符持续八度上行二度进行,情绪不断推动向下一乐段过渡。

第四乐段B1也是由四乐句构成的乐段,是乐段B的再现,调性为Bb大调。59-62小节为第一乐句a,主题材料出现在中间声部,右手作琶音式的伴奏进行,音乐更具流动感。63-66小节a1乐句是对上一乐句的重复;67-70小节b乐句是对a乐句的变奏,下一乐句71-74小节又是对上一句的重复。

第五乐段A2是由三乐句构成的乐段加上两次补充,是A乐段主题的第三次出现与前面不同的是中间声部逐渐纵向加厚这时调性也发生了变化调性为Ab大调。75-78小节为乐句a,79-82小节为乐句a1,83-86小节为乐句a2;87-90小节和91-96小节两个乐句使用了八度和弦加琶音的进行对前面乐句的补充起到扩展和加强的作用;97-103小节是连接句,出现了下一乐段C的音型四个十六分音符加一个八分的伴奏音型。

第六乐段C,这里可以看作是一个单二部曲式,这一段调性转入D大调。104-111小节是新的材料x主要由四分与八分符点构成的两个乐句,情绪较为抒情,112-122小节两个乐句y与前面的材料有些不同,但音乐情绪整体没有改变;123-130小节乐句y1是对乐句y的一个变奏,旋律纵向加宽,情绪更加丰富向下一乐段推进。

第七乐段A3是A乐段主题的第四次出现,调性又回到了Bb大调。这里主题旋律节奏压缩一倍,很短促地再现了A的内容131-132小节、133-134小节、135-136小节、137-138小节四个乐句,139-140小节是到下一乐段的过渡,也再次使用了C乐段主题动机音型(四个十六加八分)。

第八乐段C2的C乐段的第二次出现,是对C乐段的变奏,主要旋律出现在中间声部,谱面可能不容易直接看出,但结合音响来看便十分清楚,伴奏织体由和弦的八度跳进构成,调性为Bb大调。141-148小节是x的内容两个乐句,149-158小节是材料y的内容依然是两个乐句。

第九乐段是整首作品的尾声,乐曲中的所有材料都在尾声中出现,晚期浪漫主义时期的尾声常常用这种形式,所以在这首作品中可以将163-结尾部分整体都看作是尾声,而不用将再现A段和B段再单独划分结构。159-162小节为连接句由八度和弦的七度大跳高低交错进行构成;163-172小节是A乐段主题再现,两个乐句构成,第一句完整再现,后面部分稍作变奏;173-180小节是B乐段主题的再现,中间使用了C主题音型(四个十六分音符加八分)。181小节到结束是乐曲真正的尾声使用了A段的材料。

通过学习贾达群老师的《作曲与分析》,该乐曲除了可以看作是传统回旋曲式与变奏共同作用下的回旋结构,也可从二分性结构(ABA1B1-A2CA3C-尾声)考虑,任何解释合理即可。

三、作品和声分析

该作品整体调性为Bb大调,乐段之间多次转调,经过分析发现在作品中多处调性都是模糊的,这也体现了幻想曲体裁的特征。如作品A乐段中第一乐句mm.1-4(图2),这里的调性可以看作是Bb大调,但音乐中没有3b的出现说是F大调也未尝不可,而看最后结束的和弦解释为d小调似乎也没什么问题,所以这里可以把调性定位以Bb大调为主的调式混合。

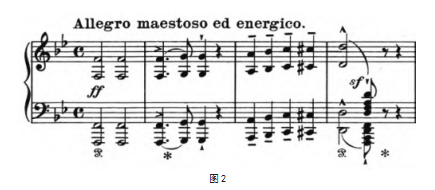

在14-19小节中(图3),和声使用也十分有特点,14-15小节使用了VIb和弦,16-17小节使用了IVb3和弦到18-19小节回到了主音Bb,从谱面来看好似是由不稳定解决到了稳定,但从听觉上来感受,前面使用的和声一直都是特别具有色彩性的和弦给人不稳定的和声感觉,使突然到达稳定的听起来反而觉得不稳定了。

在A1乐段,前面调性还在Bb,通过一个主和弦和IV和弦将调性转入Ab大调见图4(mm.44-45)。

乐段A2整体在A大调上进行,从81小节(图5)的和声可看出,和弦内有F#、C#、G#整句旋律中这几个音也一直出现。

结语

这首作品在写作方法上有很多可以借鉴学习的地方,比如两个段落连接时的承上启下是如何做到行云流水一般顺畅不生硬;还有在调性设计时故意将极具色彩性的不稳定和弦堆叠在一起,当真正体现调性的主和弦出现反而显得不稳定的做法;每一次变奏时织体如何改变,情绪如何连接不断;调性如何自然转换衔接等,这些都值得反复思考并且在适当的地方运用在自己的作品中。

参考文献

[1]钱仁康,钱亦平.音乐作品分析教程[M].上海音乐出版社,2001.

[2]任海杰.英雄的来路——略谈瓦格纳的三部早期歌剧[J].书城,2019,(04):119-123.

[3]杨儒怀.音乐的分析与创作[M].人民音乐出版社,2003.

[4]贾达群.作曲与分析[M].上海音乐出版社,2016.