从道家出发探讨当代国画写意精神的流失论文

2024-12-26 11:39:42 来源: 作者:dingchenxi

摘要:国画的创作并不只简单依靠人的眼睛所看到的,更多地是依赖人的精神所感受到的。国画的写意精神不仅是一种简单的造型观念,还是思维方式、美学趣味与表达形式的融合统一。画家通过简约放纵的笔墨来表现出描绘对象的神韵,抒发个人的内心情感。

国画的创作并不只简单依靠人的眼睛所看到的,更多地是依赖人的精神所感受到的。国画的写意精神不仅是一种简单的造型观念,还是思维方式、美学趣味与表达形式的融合统一。画家通过简约放纵的笔墨来表现出描绘对象的神韵,抒发个人的内心情感。而国画受传统文化的影响,长期以来形成的美学内涵与“道”有密不可分的关系。道家思想对国画的发展有重要的作用。在当代,国画制作风、矫饰风盛行,国画的写意精神正在流失。本文从“道”出发,探讨当代国画写意精神的流失。

一、国画写意精神的内涵

写意是指艺术家忽视所要描绘的艺术形象的外在逼真性,转而强调其内在精神实质表现的艺术创作手法。画家通过观察自然来表现事物,利用美术的形式将自然和画家自己的主观意识相互统一,形成自然事物和画家间的对话。画面在所画的形象之外有所蕴含和寄托,崇尚神似而非形似,写心中之意,表达超凡脱俗的情怀,达到天人合一的境界。

在我国古代绘画中,文人画另被称作士大夫写意画,在元明清时期达到兴盛。其往往由画寄情,通过空灵的画面表达自己高尚的品格与高雅的追求。从古至今,国画写意精神的内涵可以概括成以下两点:一是与自然结合,亲近自然,追求《道德经》中所说的“人法地,地法天,天法道,道法自然”的艺术境界;二是在高深的境界中陶冶情操,抒发内心情感,塑造端庄秀美、率性天真的画面形象。

二、道家思想与国画写意精神的关系

一直以来,写意精神被认为是中国传统绘画艺术的精粹和国画的价值核心。黄宾虹在《宾虹论画》中提到的“老子言‘道法自然’,庄生谓‘技进乎道’。学画者不可不读老庄之书”强调了道家思想对国画的重要意义。艺术若是简单停留于效法自然的外在形象,那便是浅薄的。艺术应当透过外在,深入揭示自然的内在本质。下文从道家的几个重要理念出发,探寻道家思想与国画写意精神的关系。

(一)从“无为而治”的角度出发

“无为而治”是道家的治国理念。《道德经》的思想核心是“道”,“道”是无为的,但“道”有规律,以规律来约束宇宙间万事万物的运行,万事万物都要遵循规律。

“无为”并不是无所作为,而是遵循事物发展的客观规律,不进行过多的干扰,充分发挥万民的创造力,做到自我实现。这一点放到国画上同样适用。我们总是追求平淡天真、朴实纯粹的艺术效果,但如果刻意地去营造这种意境,就变成了过多干预,就不是“无为”而是“有为”了。这样画面不仅达不到理想的效果,还缺少了写意精神。好的作品应当是无意识画出来的散淡、平和,只有这样才能打动人,才具备写意精神。“随意而为之最好,偶然所得,却是神来之笔”即强调了“无为”在绘画中的重要性。

例如,张军民通过描绘唯美的花鸟来表现生活中的真善美,他的画给人纯净、本真的感受。他保留了自己对中国文化和国画的真挚情感,没有一丝渣滓与污浊。他有着真正中国文人的一寸赤心,在坚持不懈的追求中寻找着自己,锲而不舍地探索着生活与自然美的哲理。

画作本身就是对创作者品格精神的投影。张军民笔下的一草一木,皆是有生命力的,是纯朴、典雅的。张军民说,“画这幅画时,并非刻意要画成什么样子,精神非常放松”。写意绘画的“写”更强调创作过程的精彩,而不是创作目的的完成。好的作品不是有意去画的,而是随心的,在“无为”中体现出绘画的功底、表达内心的感悟。

(二)从“道法自然”的角度出发

老子说“人法地,地法天,天法道,道法自然”,可见其认为道的最高境界是自然。“道”是宇宙最原始、最基础的存在,是事物变化最根本的动力,是万物的最终归宿,是最简明又最深邃的事物规律。“自然”是最本真的样子的意思。“道”就是“自然而然”,天地万物都应遵循“自然而然”的规律。

在国画中,艺术家如果想使画面做到“自然”,就要走进自然,融入自然,深刻观察自然最本真、最无为的状态。唐代画家张璪曾提出“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,意思是画家在创作一幅作品时,要仔细观察自然、进行效仿,但是简简单单的效仿是不够的,艺术家还要在创作过程中加入自己的构思与情感,这样画面才能生动有神韵。这个观点就表明了国画与“道”有着密切关系。画家所画的,不再是简单的自然,而是心中之景,是心中的“道”。绘画画的是“道”,如果离开了自然中的道,那么国画中的写意精神就流失了。

道家讲求“天人合一”的境界,认为人是自然的一部分。庄子说“天地与我并生,而万物与我为一”,可见“自然”在道家思想中的重要性。在国画中,如果抛弃了“自然”,那么所画的东西就是干燥乏味的、干瘪的,是没有精神的;如果抛弃了“道”,那么哪怕画得再逼真,也仅仅只是一幅画,缺少了与人的共鸣,失去了思考的价值,是没有写意内涵的。因此在创作中,“道”与“自然”缺一不可。艺术,来源于自然,来自人的内心,更来自“道”。从古至今,我们都在追求绘画中有“道”,一幅再好的作品,也不会有人评价它是“道”,而只会评价它是“近乎道”。这是因为“道”与“自然”都是很高的境界,不是仅通过一幅作品就能表达出来的。再者,不同的人在看不同的作品时,会有不同的审美法则。画家通过笔墨、技法等来表现画面效果,表达自己的审美品位,抒发自己的情感。看画,最终还是要看画家本人,看是不是遵循“道法自然”的规律,这样才能感悟出作品中的写意精神。

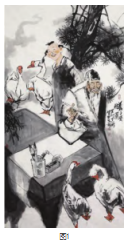

例如,卢建民的画有浓浓的古风味,他的笔墨富有趣味性,线条有很强的概括性(如图1)。他以禅意人物画和老庄题材画为主攻方向,兼画写意花鸟,用简短意赅的词句来概括介绍自己的创作理念。卢建民在描绘人物的皮肤肌理、外轮廓线以及用于装饰的道具、背景等不同的事物时,在线条的运用上有着不同的变化,时而轻松流利,时而潇洒果敢。与画面人物形象的质感、五彩斑斓的颜色相较,飘逸洒脱的线条似乎更充满了感情色彩,更能传达出画家的情绪。

他的“老子像及道法自然”系列作品受到大众的一致好评,其中无不深刻地表现出他扎实的绘画功力和“道大,天大,地大,人亦大”的道家理念,及“道法自然”的思想。

三、结合道家思想分析当代国画写意精神流失的原因

(一)“制作风”“矫饰风”盛行

国画极其注重意境,从古至今,无论是徐渭画作的大气磅礴,还是八大山人画作的冷僻孤傲,都是生动的写意绘画与个人情感的统一,通过画面表达出难以言喻的情感。国画画的不仅是画,还是情。

而在当代,许多画家对画面注入的情感少了,所画出来的作品僵硬、冰冷,一味推崇技法。过分的装饰使画面失去了原本的灵动,他们忘记了国画“妙在似与不似之间”的理念。越来越多的人片面地认为花时间和功夫越多的就是好作品,所以越来越多的作品看起来烦琐,却没有内涵。道家说“无为而治”,随意画出来的几笔可能使画面生动有灵气。若能抛弃“制作风”与“矫饰风”,那么国画骨髓中的写意精神将得到极大的发展。

(二)书写性正在丢失

国画本身有强烈的书法趣味。国画一直崇尚的是“以书入画”。杨晓阳曾言:“现在有些画家,毛笔和宣纸不用了,转而借助刷子等工具在处理过的纸上反复磨、不断改。这种一小笔一小笔堆积完成的画面,匠气十足,书写性无从谈起。”写意创作被边缘化,以描代写,使国画失去了书写性。

谈到国画的书写性,就不得不提到“书画同源”的理论。唐代张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中提到“无以传其意,故有书;无以见其形,故有画”。谢赫在“六法论”中也提及“骨法用笔”,可见书写性在国画中的重要性,其被潘天寿先生喻为“东方绘画的精髓”。书法与绘画在起源上有相通之处,书画同源的“源”,不仅是停留在表面的表达方式以及笔墨运用上的同源性,还是深入到书法与绘画艺术的精华中的神髓与意境上的同源性。

在当代,许多水墨画看起来水墨氤氲,但仔细看软弱无力,见墨不见笔。离开了书法的用笔,就称不上是国画。墨法一旦脱离了笔法,就失去了生命力,这与书法中“多肉微骨者谓之墨猪”相类。

(三)当代画家与古代画家的差异

沈周出生于书香绘画世家,喜好吟诗作画,畅游于山水之间,追求人格与精神上的自由。由于蔑视权贵与势力,他一生都没有参加科举,始终过着田园隐居生活。而在当代,许多画家不了解传统文化的内涵,不理解自己想要的究竟是什么,随波逐流,一味追名逐利,并没有静下心去探索过传统文化,那么所创作的作品必然就失去了灵魂。

道家讲“淡泊从容”,能拥有这个特性的人必定有着独特的人格魅力。古来画家多有隐者,他们不愿在世俗中追求功名利益,干脆隐居山林,在自然山水中逍遥自得。当然在现代想要隐居十分困难,但悠然恬淡的心境是不可抛弃的。哪怕在市井生活中,画家也要保持对自然的向往,保留恬适的心境。欣赏国画,更是透过这张画来看画家本人,能拥有淡泊从容品性的人,所创作的作品也定是让人感悟颇深的。

四、如何保留当代国画的写意精神

当代国画写意精神的流失是艺术界的一个焦点,引起了社会的广泛讨论。我们必须明白,随着时代的发展,写意精神的内涵也在发生变化。当代写意精神还应当包含积极进取的时代精神、和谐统一的协调精神等。在创作中,画家需要以传统创作中的写意手法为基础,将现代美学思想和元素融入其中,只有这样才能保证国画中有充盈的真善美、高尚的思想情怀与浪漫的人文精神。

道家思想向往和提倡淡泊寡欲。因此,在绘画写意中,我们要戒骄戒躁。如果心是清静的,那么对欲望的执念也将会消失。塑造好的内心对绘画具有重要作用。培养人应从“仁义礼智信”出发。拥有健康的心灵有利于提升国画的审美艺术价值。

此外,画家如果一味地追求作品的绘画技巧与华丽效果,忽视画面所要表达的内涵,缺乏对传统文化的理解,缺少对社会、对人们的关注,那么也是故步自封、没有成果的。国画的写意来源于生活,是对生活的提炼与表达,并且传统文化对国画的影响之深显而易见。如果缺乏以传统文化为核心的写意精神,不仅仅会使国画创作脱离源头和本质,还会阻碍中华优秀传统文化的传承与发展。画家在写意时,要以清新脱俗的个人思想去感知世间万物,用概括的、写意的方式,重在实现传承与培养,以净化观赏者的心灵,实现画家与观者在思想上的共鸣。

综上所述,本文主要从以老庄为代表的道家思想出发,探讨当代国画写意精神的流失。写意精神自古就贯穿中国艺术的各个门类。保留写意精神,对艺术、对文化都有不可忽视的作用。新时代的画家应重新认识国画的写意精神,积极探寻传统写意精神的现代意味,在提升与探索绘画技艺的同时,不断提升自身的文化修养,以弘扬中华优秀传统文化为己任,以新的姿态走入现代社会,走入现实生活,为实现中华民族伟大复兴注入文化血液。