从创作实践看绘画中的间接情感表达论文

2024-12-25 15:30:28 来源: 作者:liziwei

摘要:艺术创作是艺术家以自己的世界观为基础,通过对现实生活的观察体验、选择所转化成为的艺术实体创造性活动。作为青年绘画者,创作的过程是反复漫长的,不断寻找适合自己的表达方式、探究自己内心真实的想法以此为基础的艺术探究是有实际意义的。情感作为艺术创作的重要因素,在此篇论文中将以情感为线索,对自己各个时期、类型的绘画创作进行总结。概述作者以情感为导向的绘画学习过程,其中包括环境中的间接情感表达,人物肖像中的间接情感表达,风景画中间接情感表达,以绘画者的角度出发,总结学习过程并对自身创作进行概括、探索,力求在创作中真

摘要:艺术创作是艺术家以自己的世界观为基础,通过对现实生活的观察体验、选择所转化成为的艺术实体创造性活动。作为青年绘画者,创作的过程是反复漫长的,不断寻找适合自己的表达方式、探究自己内心真实的想法以此为基础的艺术探究是有实际意义的。情感作为艺术创作的重要因素,在此篇论文中将以情感为线索,对自己各个时期、类型的绘画创作进行总结。概述作者以情感为导向的绘画学习过程,其中包括环境中的间接情感表达,人物肖像中的间接情感表达,风景画中间接情感表达,以绘画者的角度出发,总结学习过程并对自身创作进行概括、探索,力求在创作中真实表达自己的情感。

关键词:情感;间接表达;绘画实践;创作历程

“艺术是人类情感的符号形式的创造”。情感,作为艺术最为重要的因素之一在现代美学和绘画中得到了充分的肯定,无论是艺术创作还是艺术欣赏,情感都在这两种活动中占有重要的位置。在不断学习过程中情感表达一直是我进行绘画的动力——在写生中对观看对象的感知,在创作中对某一事件、某一阶段自我感受。对于情感首先我是敏感的,对外界的敏感和对我自意识的强烈使我面对日常的生活有更多促使我表达的可能。其次,我希望自己的绘画出自真实的感受,带有个人情感的进行创作让我在绘画中获得平静。R.G.科林伍德(Robin George Collingwood)认为,“情感的表现,单就表现而言,并不是对任何具体观众而发的;它首先是指向表现者自己,其次才指向任何听得懂的人”。

间接表达是我在创作过程中一种自发的选择。对环境的关注,对人物的描绘等我都希望通过一种含蓄的、由此及彼的方式呈现。热烈、直接的表达方式在我的绘画过程中带给我一些困难,比如热烈的感情让我在情感转化到画布的过程中很被动、无法控制画面;比如强烈的情感往往是短暂的,当反复进行创作的时无法保有原来的情感状态;比如情绪并不是我的关注对象,相对于开心、难过这种情绪上的反复,我更关心幸福、迷失这种复杂的情感。表达方式跟随表达内容,我对绘画的理解和关注点决定了选择间接的绘画表达方式。

一、环境中的间接情感表达

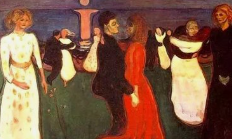

在找到适合自己表达情感的方式过程中,向大师学习无疑是一条有效的道路,保罗·高更(Paul Gauguin)、马克·夏卡尔(Marc Chagall)、爱德华·蒙克(Edvard Munch)等一批具有代表性的艺术家为我开启了情感表达的大门。对绘画名作的学习从起初的临摹、模仿,到对任何一个要素的学习都建立在自己原有的情感表达之上,我希望通过学习大师的表达方式来学习如何能够间接的表达自我情感。

《2012.5-6》创作希望以“长卷”的形式表达一种当代人的生活状态。长卷作为中国卷轴画中最为普遍的形式之一,它起源于岩画后来发展为室内壁画,直到以绢或纸为支撑材料的长卷。从两汉时期左图右文的形式,西晋《女史箴图》、南唐《韩熙载夜宴图》,到甘肃敦煌莫高窟壁画,长卷以前后照应、整齐有序,又每段相对独立的特殊绘画方式被大量应用。长卷在观看方式上十分灵活,不同时空的事物可以自然的并列呈现,这种呈现方式可以让观众选择某一场景观看或者整体观看呈现一种叙事性。

《2012.5-6》创作之时对蒙克的绘画形式非常感兴趣,其作为现代表现主义绘画的先驱,作品《呐喊》《生命之舞》《卡尔约翰街的夜晚》等都给观众一种压抑、苦闷的视觉感受,艺术家带有强烈的主观性的绘画语言对20世纪初德国表现主义起了重要影响。蒙克的人物选取生活化,动作不多但具有戏剧性,面部造型精简,突出人物空洞的眼睛,为了营造出稍纵即逝的视觉感受将人物的部分身体隐去。描绘的场景大多压抑,用对比色来表达人物内心的挣扎,与此同时尝试放下通常意义上的“压抑的颜色”,希望通过对比色和黑色的线条来表达当代人生活中压抑和游离感。对于画家而言,色彩的运用不应仅仅局限在与观众的互动和输出上,更要注意用笔下的情感色彩来搭建自己精神的栖息地。

在进行对景写生不同尝试的同时我也进行了主观创作,希望将在写生过程中的各方面尝试运用到创作中。油画《2012.6.15》系列在创作过程中,我逐步学习到控制画面构图和色彩的技巧。中国传统绘画的构图形式和表达方式一直非常吸引我,虽然专业是油画但中国山水贴近自然和超脱的艺术情趣一直感染着我,作品希望将现代人游离的状态与中国传统绘画宁静深远的自然融合在一起。在人物的位置上也尽量自由,山顶、云间,几个人坐在一起、从山顶滑下来等等。两幅作品的颜色比较主观,希望通过构图与色彩间接的表达方式的结合上给观众光怪陆离的感受。

夏加尔作为田园牧歌式的艺术家,画中出现的梦幻、象征性的手法与色彩,将他绿色的牛、天上的马、空中的男女自然地结合在一起,这种通过间接的描绘家乡风景来表达对家乡的喜爱之情是一种温柔的表达方式。他将个人经验式、幻想式的形态呈现在画面中,将自然界朴实的植物、生物搬到画布上,画面中特有的温暖的回忆式创作形式为我在表现女性、回忆等方面提供了思路。

《彩色人物》虽然是写生课程,但我希望将自己对回忆的感受以一种间接的手法加入画面。作品将人物面部概念化,并身在一定的情景之中。楼房和太阳都是一种模糊的概念,较为厚重的涂抹希望表达记忆中浓重的那部分。对回忆的描绘不仅停留在旧物上,我更愿意将人们对回忆那种模糊、五味杂陈的情感体现出来,在画面中具体的人是谁、景哪些都不再重要。

二、人物肖像中间接情感表达

狄尔泰说:“艺术,尤其是诗,最接近生命,最真实最全面,同时也最具体的再现了生命的结构整体和意义”。描绘熟悉人物隐藏在外表下的内心状态是我创作的方向——情感的表达也许并不是激烈的,但一定是可以外化的。人物绘画的发展从对权利个体的润色到对平民的客观描绘,再到带有强烈主观意愿的表达经历了一个过程。人物作为情感的主体是最直接的体现,因此我对人物的描绘在情感表达中占了很大的比重。人物绘画的学习是从客观到主观的改变,在摸索的过程中有了一些思考,并在确定表达情感的同时希望这种表达是间接而含蓄的。

首先,感情在非常强烈的时候是很难通过画面表达出来,需要有沉淀的过程。这个沉淀的过程可能将感情弱化了,但只有情绪平复后再反观,才能以一种相对平稳的状态找到表达的方法。其次,人物绘画中平静中酝酿的感情更能够打动人,描绘日常的状态更能反映真实。抛开激烈的冲突,在平静的状态下发现隐藏的问题更加接近生活本来的面貌。

(一)对周围人物的记录

《小憩》系列作品是我对当下年轻人状态的一种关注,在人物选择上我希望找到年轻人的代表。最初我将目光集中在周围人身上——朋友、同学,《周围的人》系列作品的素材是在晚间大家比较疲惫的状态记录,希望找到无意识下自然的状态;《小憩》系列作品我放下机械的、形式化的表达方式,尝试用更自然的语言——头发、衣服依然是平面化的,在平面的基础上使用了更丰富的颜色不至于过于刻板。在整体画面颜色的选择上我根据每个朋友给我的感受进行调整,内心丰富、细腻的人,爽朗、欢快的人,我希望不仅是具象型体的准确,在色彩上也靠近人的内心。在不断地创作过程中,对人物类型的归纳和对青年人疲惫的状态成为我不断突破的重点。因此我将描绘的对象选定为午休的人——或靠在椅子背,或趴在桌子上,或将头埋在胳膊里,这种在紧张工作后临时的休息能够更充分地体现当下年轻人的状态;在画面的颜色上,冷灰、冷黄、冷绿烘托了安静的氛围;人物五官符号化,眼睛和鼻子部分呈现出劳累后淡淡的红色;有意识虚化场景,除了面部都以色块填充,希望以此突出画面中人物细微的表情;人物以外的部分进行精简,除了必要的身份提示没有其他,构图也尽量简化。

(二)对自我感情的描绘

自画像作为直接表达个人状态的绘画语言在中西方绘画史中有着重要的意义。或写实或表现,或抽象或具象,自画像更多时候像是画家的自传,画家对情感的隐喻、对艺术观念的探讨等都凝聚在自画像中。我对自己状态的描绘有的是对具体一件事情的反思和感受,有的是对一个问题普遍意义上的思考。

人作为独立的个体,情感上的孤独和不可分享加强了对事物情感上的体验,而《关照》系列就是以一种自我安慰的形式出现。《关照》系列创作中每幅作品都会同时出现两个人,他们通体粉色,是新生的也是脆弱的。同时出现的两个人观众可以理解为其中一个是对方的影子,或者是真实的人心中幻想出来的另一个自己,他们相互慰藉拥抱。这种自我的关照方式是我在寻求安慰的过程中发现的,当一个人不能从他人或者不愿从他人那里得到慰藉的时候,也许想象出另一个自己是一个好的方式,而《关照》这组作品就是表达了这样一种自我慰藉、自我救治的状态。

三、风景画中间接情感表达

风景作为绘画的重要题材之一是表达情感的重要途径。卡米耶·柯罗(Corot.Camille)、伊萨克·伊里奇·列维坦(Lev it an Is aa k Ili ich)、文森特·威廉·凡·高(Vincent Willem van Gogh、东山魁夷(Kaii Higashiyama)、吴冠中等众多绘画大师都在风景题材中透露着自己的情感。风景创作中情感的表达虽然没有人物绘画中对人本体的直接描绘,但风景画依然可以进行主观的变形和加强。在西方风景画传入中国并进行本土化的演变过程中,意象的传达始终是艺术家探索的课题——意象传达的是作者的态度、心情,是心灵深处最真实的情感,是画家对自然、生活、社会的看法。而从风景物象的直接变形,到画面色调和对描绘事物的主观取舍,都可以将创作者的情绪带入画面中。

(一)风景写生

风景写生是基础训练之一,在各个时期的写生中老师的指导、对大师的学习使我对风景写生的意义有了进一步的了解。从对景描摹,到将自己的感情加入画面,再到以创作的心态进入到探索,风景写生已经逐步脱离了单纯写生模式,逐步追求作品感。

《校园一角》中这栋白色的临时建筑在空间中明亮又醒目,白色建筑的右侧是朱红的教学楼,教学楼建造久远又有满墙的爬山虎,相比之下这栋白色的建筑又矮又简单,显得十分冷清。在学校的建设中这种简易的搭建并不少见,但每次看到这种“不合群”的建筑总给我孤单又安静的心理感受。因此在对景写生中,我有意将色调调灰、对比度减弱,画面整理处理成冷色调,希望制造一种冷清的画面感。《荷塘》是对公园池塘的写生,天气阴沉、雾气蒙蒙,池塘里乱作一团的草叶和荷花失去了往常的活力。因此,在对景写生创作时我主观地采用了剪影式的绘画方式,将近景的杂草团块化,荷花更多突出垂下来的动势,后面的水用非常淡的墨和炭笔带过。在以墨为媒介的创作过程中,墨的流动性和不可修改为绘画带来了一些挑战。但也是因为墨的水性特点,可以快速地捕捉对象状态,对大面积平面化的表达提供了很大方便。

《恍惚》这幅作品创作题材来源于我和一位朋友参加艺术展览。空间中人们紧凑地在一起来回走动,有的谈论作品有的互相打招呼。整个画面的光源都来自背后的那扇门,周围紧凑的、一闪而过的人,每个人的面部都隐藏在混沌的光线下。这个场景打动我的地方除了纪录的意义,还在于人们匆匆走过的状态。左边模糊的人脸,右面低头交流的背影,人们的目的和观看点好像都不一样,唯一让人觉得安静的就是中间那个微微低头的男子。在这一静一动的状态下,我将背景和人物的衣服都平面化,突出地上和人物背后的光线感,希望营造出一种模糊的气氛。氛围的营造对于烘托人物的内心有效又直接,虽然不是直接的描绘模糊的、不确定的内心状态,但因为颜色和构图给观众可以自我对应感受的机会。

(二)风景题材创作

《素描——勇往直前》由中西方近80位艺术家作品组成的展览给了我对素描、创作很大启发。“素描”不仅仅是基础训练,也是一种简练、明确的艺术形式,作为一种私密的艺术表达被搬到展馆,让习惯了看到成熟艺术作品的我看到了艺术家私下的丰富探索,这种种探索是不尽如人意的,但是却生动、真实。

素描这种表达形式被我在很长一段时间遗忘。一方面是对素描这种方式定位在“草稿”的作用上,另一方面忽略了素描创作的可能性。作品《空山》《大雨》采用素描的方法快速地将自己的想法转化为画面,这种在时间上的优势可以最大化的留住情感,同时素描和油画相比在材料上更简单,但在变化上却是十分丰富。我一直希望创造出世外桃源的语境,这种桃园不仅仅是风景上的安宁更是一种心里的空灵、寂静,《空山》《大雨》正是在这样一种想法上的呈现。《空山》更冷清些,像是乍暖还寒时候的初春或者正当时的秋天。《大雨》更有力量感,好像《平凡世界》里痛快的黄土地。一个南方一个北方,一个温柔一个淋漓,我希望通过这种间接地对风景的描绘,来表达人内心对安宁世界的渴望。

《船》的创作是在对“素描”概念重新理解下完成,肖像作品《周围的人》《小憩》所想要表达的情感在《船》的创作中有所延续,除了对人物本身状态的探索外这个时期我更希望以一种物象化的、抽象的形式表现。漂泊感是《船》的主题,船本身是对旅行、他乡的物化,背景留白学习了中国水墨空间营造方法,在船本身的塑造上用素描的方式,几层画纸不同位置的叠加营造船在水中荡漾的视觉感受。

R.G.科林伍德(Robin George Collingwood)认为“通过自己创造一种想象性经验或想象性活动以表现自己的情感,这就是艺术”。在风景绘画中进行的想象是十分常见的,正是这种想象出的场景才能主观的放映绘画者的情感。情感的主体虽然是人,但表达的方式可以突破描绘人的范畴。不能否认风景创作脱离了人的本体在情感表达上有了限制,但绘画者只要根据自己的情感进行创作,风景作品可以有其独特的含蓄的体现。

四、总结

综上所述,对情感的关注和间接的表达方式是我在绘画过程中自然选择的结果,这源于我的性格、观察方式,和我对艺术的理解。对平静、安宁生活的喜爱,自我感受的反刍使我对非现实生活有更多的兴趣,尝试将情感上的“真实世界”呈现在画面。描绘隐藏在事物外表下的真实状态是我的兴趣点,也是我对艺术的理解。拨开情绪,反映绵长、持续的情感,体现人最真实、复杂的整体,用间接的方式呈现,创作出反应社会发展和时代脚步的作品,为绘画创作注入更多活力。

参考文献:

[1]苏珊·朗格,情感与形式[M].中国社会科学出版社,1986.

[2]科林伍德,艺术原理[M].社会科学出版社,1985.

[3]逯宇超.“‘形式’与‘意韵’在风景油画创作中的双重构建”[D].呼和浩特:内蒙古大学硕士论文,2022.

[4]张汝伦.现代西方哲学十五讲[M].北京大学出版社,2003.

[5]孙楠楠.“中国风景油画中传统山水画的意象表达方法”[J].天工,2024(5):69-71.

[6]科林伍德.艺术原理[M].中国社会科学出版社,1985.