慈父深深眷子情——威尔第《西西里人》Ⅲ.4分析论文

2024-12-25 14:58:02 来源: 作者:liziwei

摘要:《西西里人》是威尔第成熟时期的第一部作品。虽然它未能成为保留剧目,但第三幕中“蒙福特和阿里戈的二重唱”在其时和后世受到广泛的赞誉。因此,本文选取上演率更高的意大利语版本《西西里人》作为研究对象,深层分析第三幕第四场“慈父认子”场景对19世纪意大利歌剧惯用模式①的运用,以及戏剧与音乐在其中的相互作用,以期揭示“慈父认子”场景中蒙福特对阿里戈的深深眷子之情。

摘要:《西西里人》是威尔第成熟时期的第一部作品。虽然它未能成为保留剧目,但第三幕中“蒙福特和阿里戈的二重唱”在其时和后世受到广泛的赞誉。因此,本文选取上演率更高的意大利语版本《西西里人》作为研究对象,深层分析第三幕第四场“慈父认子”场景对19世纪意大利歌剧惯用模式①的运用,以及戏剧与音乐在其中的相互作用,以期揭示“慈父认子”场景中蒙福特对阿里戈的深深眷子之情。

关键词:威尔第;西西里人;场景分析;惯用模式;戏剧与音乐

朱塞佩·威尔第(Giuseppe Verdi,1813-1901)在其三部曲——《利哥莱托》《游吟诗人》《茶花女》之后,创作了五幕大歌剧《西西里人》(I Vespri Siciliani)。它是作曲家成熟时期的第一部作品,但与《假面舞会》《阿依达》和《奥赛罗》相比似乎鲜为人知。该作于1855年6月13日在巴黎歌剧院首演,脚本作家是贾科莫·梅耶贝尔(Giacomo Meyerbeer,1791-1864)的长期合作者欧仁·斯克里布(Eugène Scribe,1791-1861)。

1855年《西西里人》在巴黎首演后,该剧很快就被翻译成意大利语版本。直到二十一世纪,它几乎总是以意大利语版本演出②。并且该剧第三幕中“蒙福特和阿里戈的二重唱”在其时和后世都受到了广泛的赞誉。尤其是1859年在英国首演后,《音乐世界》的评论家感慨道,“它是这位备受欢迎的作曲家最生动音乐的体现③”。

因此,本文选取意大利语版本《西西里人》的第三幕第四场“蒙福特和阿里戈的二重唱”场景作为研究对象,以皮埃路易吉·佩特罗贝里(Pierluigi Petrobelli,1932-2012)提出的“戏剧情节、词语组织和音乐构建”三体系原则作为理论构架④,深层分析该场景对惯用模式的运用和戏剧与音乐的相互作用,以期揭示“慈父认子”场景中蒙福特对阿里戈的深深眷子之情。

一、《西西里人》的创作

《西西里人》的戏剧原型取自斯克里布与查尔斯·杜韦里耶(Charles Duveyrier,1803-1866)1839年原为盖塔诺·多尼采蒂(Gaetano Donizetti,1797-1848)而作的《阿尔布公爵》(Le duc d'Albe)⑤。

1848年初,在两次拒绝巴黎歌剧院院长内斯特·罗克普兰(Nestor Roqueplan,1805-1870)委托的中间人后,威尔第终于与亲自前来商讨的罗克普兰签署了合同。合同内容中值得注意的是,“威尔第给自己留出了史无前例的18个月的创作时间⑥”,足以体现威尔第对该剧的重视。

而接下来的七年半里,脚本创作与排练阶段可谓曲折而多舛。斯克里布与威尔第之间大量的信件深刻地体现了威尔第的主张——“作曲家拥有歌剧创作的绝对控制权⑦”,以及作曲家对脚本作家的苛责。而面对威尔第的建议,斯克里布也并不总是遵从。在排练阶段,索菲亚·克鲁维莉的失踪、斯克里布的缺席以及作曲家对第五幕的脚本没有按其要求进行修改的不满,令威尔第一度想要解除合同。此外,由于当时意大利的高度审查制度,该剧在回到作曲家故乡演出之前,被改编为《乔凡娜·迪·古兹曼》(Giovanna di Guzman),其中脚本背景则设定在葡萄牙的里斯本。

1855年6月13日,《西西里人》在巴黎歌剧院的首演赢得了广泛赞誉。之后的1859年,意大利语版《西西里人》在英国的首演却遭到了褒贬不一的评论。事实上,这部作品似乎是一个“短命儿”。法语原版在巴黎进行了几场演出之后就消失了,成为威尔第唯一一部未能在剧目中取得持久地位的成熟歌剧⑧。究其原因,正如朱利安·布登(Julian Budden,1924-2007)所说,与拿破仑三世时代大歌剧日益式微的趋势有关,“威尔第对大歌剧形式的选择与时尚潮流背道而驰了⑨”。罗杰·帕克(Roger Parker,1951-)则认为在1992年以前,大歌剧式的长度和规模是影响其上演次数的重要因素。另外,“《西西里人》的抒情段落则缺乏在三部曲中常常出现的即时性旋律⑩”。

二、“慈父认子”场景分析

《西西里人》剧情设置在1282年的巴勒莫。当时的西西里岛由法国总督蒙福特统治。人们对总督的暴政极度不满,尤其是公爵夫人埃琳娜,她的兄弟被法国人杀害,发誓要向总督复仇。此时,刚被刑满释放的、曾经的西西里军官阿里戈爱上埃琳娜,后者接受了他的求婚,但条件是阿里戈要发誓为她的兄弟报仇。之后,总督强行与阿里戈会面,告知了年轻人的身世秘密,使阿里戈得知他向埃林娜发誓要消灭的人竟是自己的亲生父亲。总督欲与儿子相认,但阿里戈逃避了。在总督的舞会上,阴谋者普罗奇达带领埃林娜准备造势谋反,关键时刻阿里戈心中的亲情促使他将密谋告诉总督,帮助其躲过一劫。但普罗奇达和埃林娜一群人被抓入监狱。阿里戈通过顺从于总督,换来了普罗奇达和埃林娜等众人的释放。在埃琳娜弄清阿里戈“背叛”行为的原委后,原谅了阿里戈,其婚事也得到总督的支持。而阴谋者普罗奇达则悄悄决定在婚礼当天再次发动暴动。婚礼时刻到了,在普罗奇达告诉新娘这个阴谋后,埃琳娜决意悔婚,阻止一切。但为时已晚,当婚礼钟声响起,总督与阿里戈已然倒在了暴动者的血刀之下。

《西西里人》共含有四个矛盾激烈的戏剧冲突:总督与阿里戈之间的“慈父认子”和“孝子救父”情节、阿里戈与埃琳娜之间的“情人对峙”情节、埃林娜和普罗奇达之间的“左右为难”的情节。而“慈父认子”情节为后面阿里戈救父,背叛爱人和队友,与情人对峙,以及埃琳娜婚礼上在亲情与爱情中抉择和决意悔婚而埋下伏笔,因此它在四个矛盾冲突中占据核心地位。

第三幕被设定在总督宫殿的内阁里。“慈父认子”场景位于共含六场的第三幕之较为中心的位置——第四场。从戏剧推进和人物刻画的方面来看,“慈父认子”场景首先生动地表现了总督对“失而复得”的儿子的真情流露。他希望阿里戈能与自己相认,拥抱未来的美好生活。阿里戈背负着爱人的誓言、母亲的教诲、祖国的耻辱而拒绝与眼前“突然出现”的父亲相认,但他在内心深处却为浓烈的父爱而感动和温暖。因此这一核心场景为后面阿里戈两次救父进行铺垫。其次,该场景为化解埃琳娜对阿里戈的误会奠定基础。最后,对于埃琳娜而言,总督的身份是爱人的父亲,因此该场景还为埃琳娜在婚礼前夕得知普罗奇达的密谋计划而焦躁不安,左右为难并决意悔婚的情节埋下伏笔。

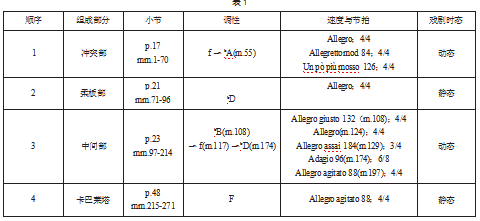

“慈父认子”场景含有惯用模式的冲突部、柔板部、中间部和卡巴莱塔。接下来笔者将分别从这四个部分对戏剧与音乐的相互作用进行深层的解读与分析。

(一)冲突部

此时阿里戈被两名士兵带到总督的房间。起初,阿里戈的单音宣叙刻画了其内心的独白:他对总督府所有人对其殷勤顺从的态度疑惑不解。伴随着跳动的弦乐下行,总督缓缓走到阿里戈面前。面对总督的阿里戈英勇凛然,歌词morte(死亡)对应的弦乐快速的下行音阶坚决而果敢,表现了阿里戈身为爱国志士的视死如归。通过对话,总督蒙福特先是向不为所动的阿里戈示好。当阿里戈表示要“打败暴君”时,总督斥责他的偷袭行为,与此同时,渐强的弦乐震音表现出总督的愤怒与委屈。此时蒙福特紧紧地凝视着阿里戈的戏剧动作值得注意。他试图用自己的行动和言语打动眼前这位充满仇恨的年轻人。紧接着,蒙福特的诉说在稳健而跳动的弦乐伴奏中徐徐展开。他深情如歌的段落上方,长笛与单簧管叠加着旋律层,朦胧轻柔的音色更细腻地体现了他对儿子温柔的爱意。之后,蒙福特声乐旋律中含有六度和五度跳进的三连音音型(m.43)增加了疑问色彩和语气的委婉性,恰如其分地表现了总督对阿里戈的小心试探与温柔询问。紧接着第46小节穿插的单簧管奏出上行的三连音与下行小二度,表现着阿里戈恐惧而无措的内心。见此状,蒙福特继续展开亲情的“攻势”。他再次唱出刚才的旋律,同时大管与圆号对位织体的加入进一步烘托了慈父之爱。第55小节,f小调向bA大调的转变使音乐由暗转明,暗示着总督的父爱由隐晦走向直接。经过一番深情的诉说,阿里戈内心正在动摇,然而隐约的预感与理智的撕扯令他倍感折磨。由弱渐强的弦乐震音和不断快速上行的三连音加四分音符音型反映了阿里戈煎熬的心绪。

总督见状,不得不拿出阿里戈母亲的信件,此时木管乐、铜管乐与弦乐交错,形成密集而快速的织体,不仅将戏剧情节迅速推进,还暗示了阿里戈焦灼的预感,当接过母亲的信件,阿里戈惊呼“我的母亲”,全体乐队在非常强的力度上奏出和弦,配合表达了阿里戈极其震惊的心情,同时掀起了该场景高潮来临前的一个高峰。紧接着的是力度较弱的弦乐拨奏,它们的出现令气氛更加安静,预示了即将揭开的身世之谜。另外,这也从侧面烘托了蒙福特的激动却忐忑的心情。

至此,冲突部揭示了蒙福特对阿里戈从有意示好到小心试探,再到真情表露以及阿里戈对蒙福特从满腔仇恨和坚决抗拒到内心动摇和犹豫煎熬。音乐以宣叙性的对话为主,但蒙福特的诉说部分旋律优美,抒情性较强。管弦乐队参与得较少,但颇有成效。

(二)柔板部

柔板部迎来了蒙福特如歌的旋律。弦乐队弱起十六分音符的伴奏轻快而充满动力,配合凸显了蒙福特即将与儿子相认的喜悦与期待。当阿里戈拆开信件时,惊呼“秘密揭晓”,“解决”了全剧的第一个戏剧冲突。该句歌词由长笛、双簧管、单簧管、第一小提琴和大提琴奏出的一连串由弱到强、快速的三十二分音符上行半音阶以及其他乐器组的重音和弦予以强调,从而将“慈父认子”场景推向高潮。之后,阿里戈与蒙福特展开了抒情的二重唱。阿里戈唱段的旋律进行以半音为主,歌词“我震惊地发抖”(m.94)上“bbb1-ba1-g1-bg1”下行的半音化结构,生动而细腻地反映了阿里戈得知真相的惊恐。与此同时,大提琴与低音提琴声部奏出对位旋律,低沉的音色更加深化阿里戈的痛苦情绪。

柔板部旋律优美动听的二重唱段落生动而有效地反映了阿里戈身世之谜揭晓后二者不同的心境与情绪:蒙福特因即将与子相认而喜悦、激动与期待,但阿里戈对揭露的真相感到震惊与害怕。

(三)中间部

在柔板部的二重唱结束后,音乐进行了两拍休止。阿里戈在上行六度跳进加下行四度跳进的痛苦音型(m.102-103)上唱出内心的独白“夫人哪,我已失去了你”,揭示了阿里戈不能认父的第一个原因,即蒙福特于埃琳娜的弑兄之仇。戏剧逐层推进,音乐转向适度的快板(Allegro giusto),蒙福特的伴奏背景变得活跃而跳动。第114小节,歌词“地位、荣誉、金钱”上音节式的宣叙爽朗而坚定,形象地表现出蒙福特位高权重的骄傲、认子的迫切和对儿子的疼爱。当蒙福特沉浸在自己的权力光环时,阿里戈却在高音区e2-#f2-#g2-a2上痛斥他“声名狼藉”,伴随着弦乐组激动的颤音、定音鼓的滚奏和木管铜管的强音和弦,揭示了阿里戈不能认父的第二个原因,即蒙福特的暴政虐行。

戏剧紧锣密鼓地推进,音乐转向较快的快板(Allegro assai),3/4拍,织体变得更加密集。阿里戈与蒙福特在相似的音型上展开激烈的二重唱。单簧管和巴松,以及长笛和双簧管分别与蒙福特和阿里戈的声乐旋律重叠,加上中提琴快速的十六分音符跑动,既造成紧张激烈的戏剧性效果,又反映出蒙福特愤怒、失望和激动的情绪。蒙福特与阿里戈的旋律间隔一个小节,造成追逐之感,而随着蒙福特音型不断向上模进并在e1达到高潮,阿里戈的旋律在136小节变成下行半音阶结构的音型,同样向上不断模进,在g2上达到高潮。伴着木管组乐器和小提琴、中提琴奏出的带有倚音的强音和快速上行的半音阶音型,蒙福特劝慰儿子平静下来,而阿里戈喊道“离开我,残酷的人!”。81-90小节定音鼓持续的三十二分音符滚奏配合突显了阿里戈复杂矛盾的情绪。

随着长笛和单簧管在较弱力度上奏出柔和旋律,音乐走向激烈后的平静,速度转为慢板Adagio,6/8拍。蒙福特在轻柔的弦乐伴奏下向儿子诉说着。阿里戈缓缓道出:“若你对我的爱是真诚的,请让我逃离此地”,此时长笛、双簧管和单簧管在上方与声乐旋律重叠,强调阿里戈的痛苦请求,而朦胧柔美的木管音色配合突出了阿里戈被父爱打动的内心逐渐柔软。第184到190小节大提琴在不同音高上不断反复地下行半音阶音型,在暗示阿里戈煎熬内心的同时,预示了下一个激烈戏剧节点的到来。在蒙福特的再次询问下,阿里戈道出不能认父的第三个原因,即蒙福特对母亲的伤害。此时第一小提琴在B减七和弦上的下行三度连跳音细腻而生动地刻画了阿里戈愤怒、悲痛和激动的心情。紧接着在全体乐队密集的织体中,阿里戈向蒙福特控诉他的罪行。加之小提琴旋风般的十六分音符上行半音阶以及长笛八分音符上行跳进,迸发出震撼人心的戏剧效果。最后,蒙福特和阿里戈在c音上进行的长时间宣叙和全体乐队对c音和弦的强调,为即将到来的F调卡巴莱塔铺垫了属准备。

在中间部,阿里戈不能认父的三个原因全部揭示。爱人、国家和母亲,成为阿里戈走向父亲的三道阻碍。蒙福特试图与阿里戈相认,但暗藏在剧中的三个重要线索使剧情一再发生转折,令蒙福特难以如愿。而这样的巧妙设计不仅为戏剧的展开增加了很多层次感与丰富性,还在“父子相认”的剧情上设下悬疑,牵动人心。音乐方面,声乐部分以宣叙调和咏叙调为主,但不乏柔和抒情的旋律。中间部有效地调动了全体乐队。速度与节拍的变换,丰富的音型,织体的改变和不同乐器组音色的运用帮助乐队紧密地配合戏剧的快速发展,并为最后热烈的卡巴莱塔做好铺垫。

(四)卡巴莱塔

最后,在圆号和弦乐快速的交替音响下,该场景进入卡巴莱塔部分。阿里戈和蒙福特在此尽情地抒发着内心的情感:阿里戈祈祷母亲救赎自己倍受折磨的心灵,而蒙福特真切地表达了心中的爱意和与子相认的渴望。

该部分结构鲜明,由阿里戈重复的三个A段和一个较长的结尾构成。4+4的方整性乐句结构是典型特征。值得注意的是,阿里戈优美抒情的唱段正是柔板部蒙福特在表达认子喜悦时歌唱的旋律(m.71)。另外,蒙福特在A1中的旋律也成为阿里戈结尾部分的音乐材料。这些暗示了阿里戈表面没有认父,但在内心深处已然接受父亲的事实。他为父亲的真情而感动,然而理智却令他备受煎熬与苦痛。结尾部分244-252小节,阿里戈与蒙福特构成形似模仿的二重唱,造成激烈的戏剧效果。

通过分析核心场景“慈父认子”的四个部分,不难发现其突出主题是父爱和痛苦。而造成阿里戈痛苦心理的根源则来自不能接受的父爱。因此,“父爱”是整个场景的表现核心。首先从戏剧动作方面来看,脚本中的蒙福特包含了六个戏剧动作,分别是两次靠近、紧紧地盯住、试图拉开距离、试图挽留和眼神追随,直接地表现了蒙福特对儿子心理动向的关切、爱意和对与子相认的渴望。从音乐方面来看,长笛与单簧管的音色,三连音和跳进音型、柔和的抒情旋律、速度的变换和调性的转换等无不在描摹蒙福特的温柔与真情。戏剧上,蒙福特由最初的有意示好、小心试探,到真情表露,爱意表达,再到耐心询问,愤怒失望,最后到原谅宽容,安慰呼唤。在这一过程中,蒙福特一步一步地融化了阿里戈对之仇恨抗拒的冰冷之心,足以凸显蒙福特作为父亲的耐心、慈爱、温柔和宽容。此外,唱词“你一点感觉都没有吗?”“你年轻的心完全无动于衷吗?”等无不显露出慈父深深的眷子之情。然而,对于阿里戈而言,蒙福特的父爱是迟来的,也是不能接受的。虽然他们近在咫尺,但埃琳娜、西西里岛的人民和母亲阻挡在他们中间,成为阿里哥无法跨越的内心之坎。这些呈现出来的效果同样深刻地体现了威尔第对人性独到的观察、理解和揣摩,以及用音乐描摹人物心理的细腻和巧妙。

在这一场景的最后,阿里戈也并未与父相认。但在后面的剧情中,在父亲两次身处危难之际,阿里戈均奋不顾身地救父于水火之中,足以证明他对父亲的回应与爱意。也许,这就是血缘与亲情的力量吧!

注释:

①关于惯用模式的运用,参见黄键.19世纪意大利歌剧的“惯用模式”研究——以威尔第《西蒙·波卡内格拉》I.6-7为个案[J].音乐研究,2017,(04).

②自1974年以来,意大利语版本在纽约大都会歌剧院共上演49次。

③Massimo Zicari,“I Vespri Siciliani(1859).”In Verdi in Victorian London,1st ed.,181–90.Open Book Publishers,2016,p.184.

④黄键.19世纪意大利歌剧的“惯用模式”研究——以威尔第《西蒙·波卡内格拉》I.6-7为个案[J].音乐研究,2017,(04):103.

⑤多尼采蒂因导演的私人问题最后被迫终止了该剧的写作。

⑥Andrew Porter,Les Vêpres siciliennes:New Letters from Verdi to Scribe,19th-Century Music,Nov.,1978,Vol.2,No.2,University of California Press,1978,p.95.

⑦“Giuseppe Verdi”,in Stanley Sadie ed.,The New Grove Dictionnary of Music and Musicians,London:Macmillan Publishers Ltd.,2001,Vol.26,p.447.

⑧Carol N.Bates,Verdi's Les Vêpres siciliennes (1855)and Simon Boccanegra(1857),Yale University,Ph.D.,1970,p.1.

⑨ulian Budden(1984),The Operas of Verdi,Volume 2:From Il Trovatore to La Forza del destino.London:Cassell,pp.170–171.

⑩Roger Parker,“Vêpres siciliennes,Les”,in Stanley Sadie,(Ed.),The New Grove Dictionary of Opera,Vol.Four.London:Macmillan Publishers,p.927.