贝多芬《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3的音乐分析及演奏技巧探究论文

2024-12-25 11:15:25 来源: 作者:liziwei

摘要:贝多芬的钢琴奏鸣曲极负盛名,终其一生,倾注心力,终得32首,不仅见证了他整个音乐创作生涯,还促使古典主义音乐向着浪漫主义音乐过渡,其中以《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3最具代表性,作者以宏大的旋律、独特的和声、戏剧的结构展现了他充满矛盾及挣扎的心理,以及他对音乐的执着与创新。由贝多芬创设的英雄风格具备跨时代的意义,也是贝多芬钢琴奏鸣曲在十九世纪备受推崇的主要原因,此次以《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3为例,从音乐本体入手分析其艺术特征,以便于深刻认识、精准把握这一作品的演奏风格、演奏技巧。

摘要:贝多芬的钢琴奏鸣曲极负盛名,终其一生,倾注心力,终得32首,不仅见证了他整个音乐创作生涯,还促使古典主义音乐向着浪漫主义音乐过渡,其中以《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3最具代表性,作者以宏大的旋律、独特的和声、戏剧的结构展现了他充满矛盾及挣扎的心理,以及他对音乐的执着与创新。由贝多芬创设的英雄风格具备跨时代的意义,也是贝多芬钢琴奏鸣曲在十九世纪备受推崇的主要原因,此次以《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3为例,从音乐本体入手分析其艺术特征,以便于深刻认识、精准把握这一作品的演奏风格、演奏技巧。

关键词:贝多芬《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3;音乐分析;演奏技巧

引言

《第21钢琴奏鸣曲》Op.53又称“黎明”,虽然贝多芬并未将这一标题写在曲谱上,但丝毫并未影响其知名度。费迪南德·冯·瓦尔德斯泰因伯爵既是贝多芬的挚友,也是贝多芬困苦时期的重要赞助者,为了感谢他,贝多芬便创作了《第21钢琴奏鸣曲》Op.53并于1800年完成了初稿,经多次修改于1804年定稿,并于次年顺利出版,可谓是贝多芬音乐创作生涯的里程碑,其中对黎明景象的描绘也暗含着他对自然界的总的看法,体现了他深刻的精神世界尤其是对生命的歌颂。

一、《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3的音乐分析

(一)曲式结构

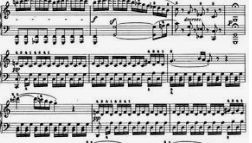

这一作品的第三乐章以德国民歌旋律为基础,后经贝多芬的巧妙加工,将载歌载舞的欢乐节日场景生动地描绘了出来,其视野是宽广的而情感是深厚的。一开始的优美曲调便将听众带到真实的情境之中,随着乐曲的行进,情感也经历了变化与升华,以回旋曲式的灵活应用,展现了自身的交响性思维,尤其是主题以及各个插部均紧密地连接在一起并实现了有机的统一,赋予了淳朴而优美的演唱以更为热烈的舞蹈性,也正是这种对结构的把控,才使得这一乐章的音乐线条更为自然、更加流畅,带领观众领略大自然的美景并感受歌舞场景的热烈氛围。回旋曲式是一种非常古老的音乐曲式,特点在于主部反复三次及以上,多个插部穿插其中且大多带有对比色彩,而这一章的结构为A部-B部-A部-C部-A部-Coda,虽然B与C的调性与素材均有不同,但均与主部之间联系密切,协调统一。如下:

A部即主部从第1小节起,至62小节,是单三部曲式的中部和再现部再反复一次的结构(A-B-A-B-A),因具备脉络清晰、基础稳固等特点而被用于古典音乐中。就调性而言,以C自然大调为基础,赋予了这一部分以欢快的音乐特征,又加入了同主音c和声小调的离调,音乐色彩也变得更为复杂;就主题而言,反复出现了三次,旋律线条最开始是单一的,经发展才变成了具备丰富织体的线条,贝多芬试图以这种变化烘托A部氛围。第63-70小节是一个小连接,用于过渡至插部B,为旋律的起伏、音区的调整以及节奏型的改变做好了铺垫,相对隐匿。

B部为第一插部,从第71小节至98小节,其本质为一个并列的单三部曲式,其中的乐段C、D、E的关系是平行的,调性较此前有了改变(a和声小调)。就C段而言,由属音起做上行分解八度级进,经旋律线条隐藏在左手八度低沉音区之下,使得推动力更强劲、节奏感更独特。就D段而言,更显趣味性,这源于音阶式的级进以及对主题旋律线条的加花变奏。就E段而言,作为补充性内容而存在,以螺旋式扩充形成的动力推动着情绪的攀升,最后结束在了主音la上。第98-113小节为连接部,其旋律是对A部进行裁剪后得到的,亮点在于调性的转换(a小调-F大调-C大调),音乐的色彩更为丰富,也为主部的回归做了铺垫。

A部再次出现,从第114小节持续至第175小节,其旋律及和声基本一致。

C部为第二插部,第175-220小节,其结构是古典主义音乐中不常出现的对称二部曲式,即F乐段与F1乐段之间表现为互为逆向对称的关系,且不仅是指旋律承接方式,还是指转调情况,最终给人以一种平衡且和谐之感。单看F乐段(第175-191小节),旋律以右手八度为主而调式则以c小调开始,短暂地经过f小调又变为降A大调;单看F1乐段(第191-221小节),旋律落在了左手且同样以八度进行,连同调式(降A大调-f小调-c小调)都表现出了反向游动的特点。从第221小节起为展开段落,要点在于切分节奏以及旋律线条在多种调性之间的穿梭,具体表现为始于降A大调,先后经过f小调、降D大调、降e小调,最终回到f小调,使得这一部分的音乐张力明显增加;从第251小节起为连接部分,亦是主部的属准备阶段,此处的四个十六分音符琶音非常流畅,连同模进这一旋律发展方式,实现了音乐内容与音乐情绪的层层推进,最终停在了属七和弦上。

A部第三次出现在第313-344小节中,此次变化再现与A部的第二次出现有明显不同,贝多芬使用了减缩技法并以此构建了一个新的单三部曲式,一方面保留了最为关键的音乐要素,一方面使音乐变得更加紧凑。从第344小节起为连接部,实际上是对第一次主部连接内容进行的扩充,贝多芬以双手十六分音符与三连音交替演奏得到了一股推动力,先到达高潮后连续属七和弦下行并回归平静。

Coda(尾声)为第403-543小节,依据以往经验,尾声往往是一个作品的高潮所在,应当是全曲最华丽的一个片段,经不同元素及技巧的组合应用,实现情感的升华。详细分析时可从以下三个阶段入手:其一为第403-440小节,对主部主题材料进行了下行模进处理,经加花变奏增强了乐曲的戏剧性以及氛围的紧张度,为第二阶段做好了铺垫;其二为第441-484小节,与插部C的相似之处就在于刚开始出现的调式转换方式,均在一系列琶音下行后获得了乐曲行进的动力,先后经历了降A大调、f小调以及降D大调,紧接着的反向音阶模进实际上是为了主部主题的进一步扩展与升华,经持续八小节属音演奏进入下一阶段;其三为第485-543小节,庞大的和声效果不仅支撑了主部主题,而且促使乐曲完满结束。

(二)旋律特点

1、单线条与加厚旋律

主部主题“黎明”最开始为单线条,其旋律素材选自德国民歌,深沉且富有诗意,旋律演奏交由左手,如流水般将故事细细道来,需要注意的是,贝多芬并非简单地对德国民歌旋律进行复制,而是在主音(T)-属音(D)-主音(T)和声中进行了创新处理,且创新的做法为加入了叠加和弦音,以此丰富原有的旋律线条,使之更加饱满。高音区旋律以及分解和弦织体是环绕进行的,相互交织在一起,动感且富有层次,虽然最开始的主部线条是以单线条的方式呈现,但在此后的两次呈示中,进行了变化处理,加厚了旋律,确保旋律走向更加明确,且这在贝多芬所处的时代,是一种非常传统的和声规则。以第二次呈示为例,旋律以八度的形式出现,不仅增强了力度,还使之听起来更加的宽广,对织体伴奏做了加花处理,即结合了分解和弦、音阶并做上下级进,这也使得旋律得以拉宽、音响效果得以丰富;又以第三次呈示为例,不仅加入了中声部属音持续颤音,还与左手低声部音阶、重低音相结合,确保和声行进由属到主,以此深化主题。尾声部分再次出现主部,将主和弦加厚至七层,展现出更为庞大的音响效果,不仅给人以光明与希望,与此同时,还增强了主题的辨识度、保证了乐曲的整体均衡性。

2、动机进化的旋律

插部往往会出现新材料,动机旋律得到了展现,和声色彩也有了变化,不仅有利于对音乐形象的塑造,还有利于加深观众的听觉体验。插部B在a小调从T-D的和声中进行,进行了内部扩充,丰富了内涵并凸显了张力,连接部的三个乐句的和声色彩均有不同,从a小调的T到F大调的T再到C大调的D,色彩性丰富其方向感明确。以第239-250小节为例,通过加入切分节奏,赋予旋律以更强舞蹈性,和声部分则由降D大调T-D变成了降E大调T-D,最后落在了f小调的T上。插部C出现了托卡塔与赋格等经典写作手法,使得旋律的舞蹈性以及音乐素材本身之间形成了一种对话式的关系。尾声前的一小段连接中出现了动态展开写法,以第一连接部素材为基础进行了加工,不仅变换了和声织体,还与旋律交织在一起,使得音乐结构更为紧凑,共同形成了推动力,促使乐曲到达高潮。

3、幻想式旋律的出现

附属结构的存在往往起到深化主题思想、丰富音乐色彩的作用,贝多芬通过巧妙地引入幻想型旋律赋予了作品以更高的自由度,使得观众的听觉体验与不同以往。就第251-312小节而言,贝多芬采取了片段插入式的写作方法,将变换的旋律以及丰富的和声调性色彩结合在一起,再与向上模进的琶音相互配合,给观众造就了一个美好的梦境,用于表达贝多芬内心对于田园生活的向往。又以第441-484小节为例,幻想旋律是由主题旋律衍生而来的,且旋律线条是从清晰逐渐变得模糊与梦幻的,华彩部分则以八度刮奏为主,这也是对尾声部分的铺垫。

二、《第21钢琴奏鸣曲》Op.53 Nr.3的演奏技巧分析

(一)三连音

三连音在Nr.3之中频繁地出现,还有多样的组合,使得演奏难度加大,且在演奏三连音时一定要确保每一组音都是平均展现的,音响效果应当是清晰的。以第63-70小节为例,双手之间应相互配合,既要确保速度准确,还要保证时值的均匀分配,左手部分还特别强调了音程的稳定性,这与第184-189小节的三连音演奏有着同样的要求。此外,还有三连音与颤音的组合(第51-61小节)、左手八度以及右手三连音的组合(第71-80小节)、双手三连音的组合(第353-377小节)。三连音的快速跑动有一定的演奏难度,对演奏者的手指灵活度、演奏精准度(音准与速度)都有较高的要求。以下为八度与三连音的组合代表:力度为f的第63-70小节,力度为sf的第184-189小节,力度为『的第71-81小节。由于节奏感较强,为此在控制速度时一定要以谱例标记为准,日常练习时,演奏者可辅助以节拍器去练习,以此加强对节奏的控制,且三连音的练习在最开始应当保持慢速,以此提高手指机能,先熟悉所要演奏的内容,再慢慢地加快速度,先由单手练习,再由双手同时演奏,既能保证演奏的精准度,又可确保双手节奏对位,既要控制和声的走向,也要掌握句子的划分点,以此保证演奏足够流畅。

(二)颤音

颤音在这一乐章中的应用非常巧妙,尤其是长时值的颤音演奏,且颤音及旋律演奏均由同一只手完成。在这一乐章中,共有四次颤音,且前三次均出现在A部反复的结束位置,较为基础,第四次则是技术难点,这是因为时值较长。就前三次而言,分别出现在第51-61小节、第163-174小节、第333-343小节,均由右手的1、2指完成,颤音持续了11个小节,与此同时,旋律演奏交由右手的地4、5指,且左手部分则以快速跑动的上下行音阶去配合。第四次是第477-514小节的颤音,调式调性是不断变化的,同样由右手的1、2指完成,但区别在于时值长达38个小节,这对演奏者手指机能及演奏技巧的要求都非常高,高声部旋律线条则同样由4、5指演奏。与前三次颤音的区别还体现在左手部分,由此前的快速跑动的十六分音符与三十二分音符变成了三连音分解和弦,力度也从此前的f、『变成了p,且在手指技巧方面,1、2指应当持续的、稳定的、均衡的域奏,以此实现对音色、音量的控制,练习时可以先缓慢地进行,增强手指的敏感度,保证音响效果的清晰度,加速练习时以贴键演奏的方式保证演奏的效果,由于4、5指的力度相对较弱,为此在演奏高音旋律线条时可以动用手臂的力量。

(三)力度

对于力度的把控,演奏者可通过调整双手的触键深度来实现,且在需要突出左手歌唱性旋律线条时,可通过稍微地减弱右手演奏音量来实现,避免伴奏部分喧宾夺主,而在需要突出右手分解和弦伴奏织体之时,可进行贴键、慢触键练习,以此得到更加匀称且更为流动的音响效果,确保即使音量较低时也不会显得过虚,通过慢练,帮助演奏者感受每一次手指与键盘的接触,以此明辨力度的细微变化。

就第23-31小节而言,由于右手部分是一个长线条乐句,为此应当控制力度,确保音程之间衔接密切,且从弱到渐强再到渐弱,一定要保持住手腕姿势并控制手指的力度,确保能够在句子内部顺利完成强弱的变化。就第86-113小节而言,力度的变化可通过及时地调整触键深浅来实现,要将每一个力度标记都展现出来,无论是从f到sf到p的变化,还是从f到sf到p再到pp的变化,都应当做到收放自如。第175小节是新音乐动机出现的地方,力度标记从此前的『变成了sempre f,这就要求演奏者以手掌支撑并发力,促使左手的八度与右手的单音相融合,再将其视作一个整体并置于四个十六分音符节奏型之中,既要保持速度的稳定,又要保证音效的质感。就第221-239小节而言,包含了三个连接句,气势磅礴,需要通过力度的变化来展现交响式音效,演奏者可将这三个句子视作一个大句子,只要做好小句子间的连接,便可以通过调性与和声的转换来推动情绪的发展。就第239-250小节而言,演奏要点在于切分节奏的强拍音,应当轻快地演奏以赋予旋律更多的舞蹈性,此外还要格外关注和弦外声部。从第250小节起,第二次出现sempre p,这次弱奏持续至第311小节,与主部主题再现之间形成了鲜明对比。此时需以右手贴键,感受并熟悉正常演奏时手掌的伸张度,还要i手指主动触键并准和弦的位置,与此同时左手演奏追求的是立体的和声效果,既要有起伏也要有方向感,只有双手间良好配合,才能为观众营造一个梦幻的空间。

从第313小节起为主部再现部分,谱面上出现了力度标记ff,要求演奏者充分利用自身重量去演奏,以此得到更为辉煌的旋律线条及磅礴的音响效果。就第352-378小节而言,为旋律展开部分,可将演奏者的双手演奏是同步进行的,而演奏难点在于跨度较大的十六分音型三连音的演奏,于演奏日常练习时,可以指腹触键,将手臂与手腕看成一个整体,共同用力,再将力量转移至手指,确保每一个音程的触键深度都能得到控制。对于第379-402小节的演奏,难点在于属七和弦上行和声,演奏时应当以全身的力量为支撑,将琴键弹到底,以得到更有穿透力的声音以及更为浑厚的音效,且力度从p到p再到pp,变化虽不明显,但呈现了一个渐弱的过程,为此一定要凸显音响效果的延续性。从第403小节起进入尾声,应当按照谱例要求去演奏“Prestissimo”,以更为灵巧的触键配合急板的速度,跟随着力度的变化(p到f)实现音区的转变(高音区到中音区)。从第419小节起,演奏左手二音连线时应当配合提落手腕的动作,以此作为右手部分的和声支持,而从第511小节出现了渐强标记,需要注意的是这种渐强并非持续不断地,而是以“ff-p-f-ff”这种形式表现出强弱对比的,变化非常丰富。

(四)踏板的使用

踏板的使用是钢琴演奏技巧中的重要一环,对音色呈现的影响非常大,以第1-23小节以及第31-44小节为例,谱面上均明确标出了右踏板,又因和弦之中出现了I级与V级,二者的配合实现和弦功能在同一乐句内的转换。在这种情况下,长时间的踩踏右踏板可能会导致音响效果模糊,还有可能导致音量增大,对此,演奏者应当改变踏板踩踏的深度,采用半踏板的方式去演奏,这是因为半踏板的使用可以得到更为圆润且更加干净的音响效果,尤其是在需要使用很弱的音量去演奏之时,可以更加得心应手地控制音量。又以第31-44小节为例,其主旋律由单音变成了八度,音效因此增强,此时可考虑加入左踏板即弱音踏板,实现对音色的改变以及对音量的控制,需要注意的是无需将其踩到底,只需要轻轻踩下便可实现弱化处理。在第71-80小节中出现了力度标记sf,且对应的位置为四分音符长音,此时推荐使用右踏板,手指同时下键,且在松开琴键的同时抬起踩下踏板的脚,以此得到重音踏板的效果,不仅可以突出重音,还可以增强整体节奏感。

结语

贝多芬的《第21钢琴奏鸣曲》Op.53对当世及后世的影响都很大,同时也见证了贝多芬由古典主义风格转向浪漫风格的过程。此次分析针对这一作品的第三乐章,可知贝多芬以典型的回旋曲形式,为我们描述了一幅生动而多彩的大自然景象,通过灵活地应用音乐语言为听众创建了一个极为宽广的想象空间,且这里不仅有广阔的草原,还有潺潺的溪流、沙沙的树叶以及歌唱的小鸟,其音色是清脆而透亮的、织体是纯朴而自然的,用以展现大自然的宁静与美丽,时而又以极具舞蹈性的旋律来展现大自然顽强的生命力,由此可以看出贝多芬对于大自然的崇敬以及无限向往。贝多芬的一生是坎坷的,但同时也是坚强与勇敢的,他将自己对自然的感悟以及美好的生活的向往全部倾注在这一作品中,且在创作之时,贝多芬深受德国民歌音调的启发,以之为基础又加入了创意与灵感,得到了这部既延续了古典音乐传统特征,又饱含浪漫主义色彩与情感的优秀作品。

参考文献:

[1][法]罗曼·罗兰,傅雷译.贝多芬传[M].中版集团数字传媒有限公司,2023.

[2]曹书琴.贝多芬《黎明奏鸣曲》(Op.53)第三乐章创作风格与演绎分析[J].黄河之声,2021,(18):14-17.

[3]柳笛.论析贝多芬第二十一钢琴奏鸣曲《黎明》(Op.53)[J].当代音乐,2019,(05):114-115.

[4]罗娜.贝多芬钢琴奏鸣曲《黎明》Op.53 No.21第三乐章的演奏分析[D].吉林艺术学院,2023.

[5]张哲宇.贝多芬《第21首钢琴奏鸣曲OP53》第三乐章演奏版本对比研究[D].江汉大学,2020.

[6]程馨颖.贝多芬第21号钢琴奏鸣曲op.53的演奏分析[D].湖南师范大学,2019.