广西平果壮族嘹歌润腔技艺研究论文

2024-12-06 15:45:40 来源: 作者:liziwei

摘要:平果壮族嘹歌种类丰富,风格各异。而综合把握嘹歌的各项润腔技艺,则是精准体现嘹歌民族审美、歌种特色、地域特点,保护和传承壮族嘹歌音乐文化的重要手段。文章结合笔者近几年嘹歌学习与演唱实践,对平果壮族嘹歌演唱的音色、咬字、音高、音长、声部配合等润饰方面进行研究,对其润腔技艺特点进行分析与总结。

摘要:平果壮族嘹歌种类丰富,风格各异。而综合把握嘹歌的各项润腔技艺,则是精准体现嘹歌民族审美、歌种特色、地域特点,保护和传承壮族嘹歌音乐文化的重要手段。文章结合笔者近几年嘹歌学习与演唱实践,对平果壮族嘹歌演唱的音色、咬字、音高、音长、声部配合等润饰方面进行研究,对其润腔技艺特点进行分析与总结。

关键词:平果壮族嘹歌;润腔技艺;风格韵味;嘹歌演唱

一、平果壮族嘹歌概述

(一)平果壮族嘹歌的地理环境与文化土壤

嘹歌流行于右江中游的平果、田东、田阳等县,以平果马头、海城、太平等乡镇为中心流传区域。平果地处广西西南部,境内山地、丘陵、平原等地形交错分布,多样化的地理环境为平果壮族嘹歌的产生和发展提供了丰富的素材和灵感。如嘹歌中描绘自然风光、劳动场景、生活习俗等内容,反映了壮族人民对自然的敬畏与对生活的热爱。而温暖湿润的亚热带季风气候,使壮族人民在生产生活中形成了丰富多彩的民俗文化,如歌圩对歌、红白喜事皆唱嘹歌等。嘹歌作为当地的民间艺术形式,与这些民俗文化紧密相连,成为壮族人民表达情感、传承文化的重要方式。此外,根据2022年政府官方人口普查数据,平果常住壮族人口约为40.54万,占总人口的89%。而壮族是一个具有悠久历史和丰富文化传统的民族,其语言、服饰、音乐、民俗等方面都具有独特的壮民族标识。人们在农历二月初二(新圩歌圩)、二月初九(太平歌圩)、三月十五(耶圩歌圩)等传统歌圩节对歌和赛歌,婚礼、庆典、祭祀等民俗活动,田间劳作、娱乐交流等日常生活中,都喜欢唱嘹歌。嘹歌在平果各地具有深厚的文化底蕴和广泛的群众基础,是壮族文化的重要组成部分,它承载了壮族人民的历史记载、宗教信仰、道德观念与审美情趣。

(二)平果壮族嘹歌的艺术特征

壮族嘹歌受方言、内容与分布影响,亦分多种类型,以平果各地嘹歌曲调为例,共有“哈嘹”“底格嘹”“斯格嘹”“那海嘹”“长嘹”“哟依嘹”“酒嘹”七种嘹歌,采用我国传统徵调式五声音阶,形式多样,风格鲜明。嘹歌将壮族语言进行凝练表达,唱词结构严谨,五言四句,压腰脚韵,在歌唱语系和辙韵的应用方面显现出独立的民族特色与文学艺术魅力。在音乐方面,整体为支声复调或衬腔式复调,即“高音唱,低音跟”,是一种衬托式支声的二声部民歌,具有音色独特、旋律多样、节奏自由、声部和谐等音乐特点。

在嘹歌演唱中,如何运用各项润腔技艺,将每一种嘹歌的风格韵味有效呈现,是把握嘹歌艺术风格与地域个性的关键。本人籍贯在平果,从小对嘹歌耳濡目染,培养了独特且浓厚的审美情趣,在嘹歌演唱方面有较丰富经验。本文结合自身演唱经验,谈谈广西平果壮族嘹歌润腔技艺以及该研究对演唱嘹歌的指导意义。

二、平果壮族嘹歌的润腔特点

(一)演唱音色独特,“起调”韵味注重声区转换

总体来说,嘹歌的高声部音色明亮高亢,低声部则圆润结实,即“低声部要唱得清楚,高声部要唱得好听”①。平果诸多民间歌手,熟悉高低两个声部旋律,对歌时可根据现场需求任意调配切换声部,并非从始至终仅唱一个声部。倘若日常搭档的歌手今日有事不在现场,歌手便同另一人临时组合。至于谁唱高声部,取决于歌手本人的嗓音条件,因演唱嘹歌的演唱准则是“以低托高”,低声部是高声部旋律的派生,起烘托、润色作用。而高声部高亢嘹亮,音域较宽,旋律和节奏亦相对复杂。因此在嘹歌实际演唱中,需根据这一审美需求,结合演唱者自身音色与音域,安排高低声部人员,若音色偏低沉浑厚,则不适宜唱高声部。

除此之外,一些嘹歌的“起调”韵味独特,采用“‘真声渐弱转入假声式’‘真假声陡转式’两类‘音色润腔’”。例如“哈嘹”“斯格嘹”“长嘹”的首句演唱,一句内频繁转换三次音区,即从真声区无过渡音,直接跳转至真假混声区,持续几拍时值后再陡然切换至真声。音色则由胸腔共鸣主导的浑厚音色,转至鼻咽腔、头腔混合使用产生的哼鸣,再急转至胸声。短短一句“起调”变幻丰富,呈现出圆润饱满至朦胧飘逸,再至结实明亮的音色效果。做到真中有假,假中有真,真假结合、行腔流畅的韵味风格,极富当地审美特色。值得一提的是,“塘连长嘹”和“布吾长嘹”不仅在首句起调采用此种润腔技艺,在别的乐句中也将这一特殊效果贯穿,如“塘连长嘹”《晒场闹嚷嚷》第三句,一句内三次采用‘真假声陡转式’音色转换技巧。

(二)节奏自由,拖腔与非拖腔处节奏形成鲜明对比

因嘹歌曲调旋律的多样性,哪怕仅以一首嘹歌为例,其节拍都不规整,节奏也相对自由。嘹歌节奏自由体现在横向、纵向两个维度,横向即各声部旋律的节奏;纵向则是两声部间的配合节奏。对比平果当地几种嘹歌,除“哟依嘹”属于起首衬句较短的“短腔式”外,其余几种嘹歌皆以宽广的长拍拖腔节奏作为起始句,紧接相对密集明快节奏,由此旋律线条对比明显,且更具飘逸婉转特点。

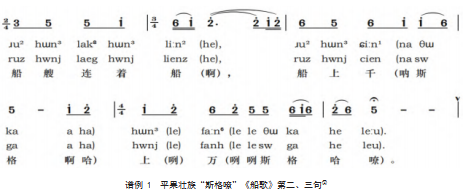

笔者认为拖腔与非拖腔节奏形成对比最为明显的,当属“斯格嘹”。

如谱所示,此为“斯格嘹”第二、三句,节奏类型基本分两种,一是长串八平节奏音符,基本对应一音一词;二是长达数拍的拖腔节奏,可根据歌手自身的气息运用能力调整,肺活量大可拖更长时间,反之缩短。但需保持一口气不间断唱完这两句(拍数高达23拍),其间不允许换气,否则民间歌手便视为“不正宗”“没味道”。而纵向声部节奏则主要考验低声部的配合能力,低声部常于“起调”后第二句开始唱,不同起但句末同落,且并非从始至终与高声部节奏相同,其衬托高声部的同时仍有自身的节奏律动。

(三)运用多种特殊装饰音,韵味独特

嘹歌因其种类丰富,相对应的旋律也随之变化多样,每一种嘹歌皆有自己的旋律特点。总体来说,曲调都以主音“so”为基点,多数向上扩展纯四、纯五度形成“la→re”“so→re”的音程框架,旋律终止式几乎为“la→so”二度下行。而嘹歌并非因此千篇一律,几种嘹歌虽同一调式,但每种嘹歌都各美其美,旋律之间存在不同程度的差异,或大同小异,或小同大异,各具丰姿,引人入胜。

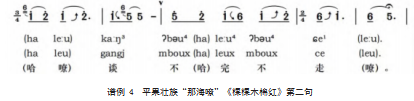

笔者对平果几种嘹歌进行整理分析发现,在“音高润饰”方面,各种嘹歌皆运用大量单倚音,且以前倚音居多,仅有少数使用后倚音,如“哟依嘹”中第一句后部分。此外,多种嘹歌善用滑音,上滑音与下滑音皆有,别有一番风味。当然,每种嘹歌的润腔并非一板一眼具有稳定感,同种嘹歌内亦兼具多种特殊装饰音综合进行润色,如“哟依嘹”第一句:

如谱例所示,该片段使用上滑音、下滑音、前倚音、后倚音、上波音等多种特殊装饰音,造就“哟依嘹”是几种嘹歌里最为柔美委婉的音乐风格。

(四)声部配合和谐

嘹歌高声部的节奏有快有慢,为之衬托的低声部,是对主旋律声部的陪衬与润色,需更好配合高声部,在特定音上实现和高声部同步,张弛有度。嘹歌两声部的音程关系以纯四度、纯五、三度音程为主,两声部的终音落在徵音“so”上同度结束。声部间形成支声式的结合,以协和音程为主,不协和音程处从属地位。通常情况下,两声部旋律风格与轮廓以及节奏形态较为一致,但亦有特殊,如“塘连长嘹”,高声部“一腔多字”,而低声部一直保持羽音特定音,且仅在指定处换词。因此在演唱上必须把握好各自声部的音准,以及声部间的强弱配合。

三、以润腔技术为核心演唱方法,呈现壮族嘹歌音乐个性

(一)咬字准确、清晰,音色选择与风格呈现更贴近当地审美

要掌握好嘹歌的演唱方法,首先得保证“嘹”发音的准确性,因该字反复于句末出现,是嘹歌的标志性风格衬词。“嘹”字发音为[le:u],“需着重将‘e’音拖长,元音用‘iu’‘iao’发显然不准确;‘斯格嘹’中的‘斯’读音为[θɯ],辅音发音并非‘s’”。把握不准这些特定音的读音,平果壮民族的语言特点便随之削弱,嘹歌唱起来亦缺乏味道。建议在跟读当地壮语歌词基础上,采用国际音标进行标注,规范发音,避免“不像之象”。

嘹歌演唱的音色呈现需结合演唱者自身发声特点,完成定调、音色调节、真假声比例调整等问题,万不可将嘹歌唱成“咏叹调”或“民族唱法”“千人一腔”风格。亦不可全以真声为主,这与嘹歌“真中有假,假中带真”的音响效果相距甚远。在演唱中,还需严格区分实词与虚词,因每种嘹歌在特定处有相应衬词,这已成为民歌手约定俗成的演唱习惯以及区分不同种类嘹歌的重要标识。另外,“那海嘹”“哟依嘹”整体较为柔美,为比赛竞技强行改变演唱风格,将曲调翻高、时值拖长,把其演绎成高腔的做法,我认为亦不可取。

(二)灵活调整共鸣腔体

不少人对原生民歌歌手演唱评判有失偏颇,定义此等“草根歌手”发声“不科学不规范”“没有发声位置”,笔者并不认可。在与嘹歌民歌手多番接触后,我惊叹老师们高超的演唱技艺。他们可任意切换任何一种嘹歌所需的发声技巧,适时调整共鸣腔体,在真假声转换、弱音高位安放等发声技巧方面尤为突出,技法娴熟。此外,一些歌唱能力较强的民歌手,歌唱时自带混响,男高声部可轻松唱至小字二组b。若不用混声概念与头腔共鸣,仅凭真声本嗓演唱,这一音高较男声而言实难企及。共鸣腔体灵活转化普遍应用于“长嘹”“哈嘹”“斯格嘹”的首句演唱,开腔第一音衔接至第二音时,通过调整胸腔共鸣转头腔共鸣、鼻咽腔共鸣发出高位置哼鸣声后,进而直转再回到胸腔共鸣。“长嘹”的一些乐句同样采取同等发音技巧,再配合唱词本身律动做相应强弱处理,旋律高低此起彼伏,似云海中的山峰,缥缈婉转又真实,别有一番趣味。

(三)对特殊装饰音进行标记与训练

“中国民族音乐的单音内涵是复杂丰富的,是充满着无穷变化的动感的。它显然与敲击钢琴单键发出的声响所体现出的那种单纯性与稳定感不同,它绝非是凝固、僵化的,甚至在这种独特的单音动势中还可能完整包含着音高、音长、音强、音色的各种形态变化”。

嘹歌语言声调的高低升降与曲调的走向基本一致,以“那海嘹”第二句为例,谱例中“do”音共出现六次,倘若仅按常规十二平均律绝对音准演唱,旋律则毫无嘹歌韵味且缺乏灵动。可按照谱例中上下滑音的符号提示,音高随之上滑下滑,旋律走向蜿蜒婉转,如同海浪般此起彼伏,充满韵味。对于“布吾长嘹”“塘连长嘹”“斯格嘹”这三种类型的嘹歌,常出现一拖腔接长串密集节奏的旋律,其倚音、波音、阻音、滑音等多种修饰音需单独挑出反复训练。

(四)加强声部配合训练

在长期的嘹歌演唱实践中,我认为声部配合需从音程和谐、音量、声部节奏配合三方面入手。实际演唱中音准偏差有两方面因素:高声部气息不稳导致偏高,低声部无法坚定音准。要么跟唱高声部主旋律,要么换调后仍保持原调音高,导致声部间音程配合极不和谐。音量配合以声部间的强弱处理一致为主,尤其在一腔多字“长嘹”演唱上,低声部需贴合高声部,同步进行强弱处理。因嘹歌两声部并非同起同落,而是高声部先出,低声部于第二句加入。且诸多时候高低声部的节奏不一致,出现“分必合,又分最后再合”这一特殊节奏走势。在演唱中需着重对“合”时的节奏与音进行标注,区分实词虚词,让二者相辅相成、配合默契。

结语

嘹歌是壮族文化的百科全书,是极为重要的民族文化遗产,其曲调丰富多彩,不拘一格的独特韵味,在我国民间多声部音乐瑰宝中独树一帜。而润腔技艺承载着独特的民族审美观念,平果壮族嘹歌润腔技艺研究,为保护传承壮族嘹歌提供理论支持与实践指导,有益于演唱者进一步了解嘹歌风格韵味与音乐内涵。

注释:

①此为当地壮族嘹歌民歌手对嘹歌演唱的总结,已形成广泛认知。

②文中所附歌谱皆为作者本人记谱,第一行为国际音标,第二行为壮语,第三行为中文大意。

参考文献:

[1]温泉.广西壮族民歌音色型润腔及审美取向探微》[J].民族音乐,2018,(02):6.

[2]梁文珍.论广西民歌润腔技艺在“民歌排练”课程中的实践与运用[J].民族音乐,2020,(05):90.

[3]汪人元.京剧润腔研究[J].中国戏曲学院学报,2012,(03):1.