“凡人”贝多芬——评梅纳德·所罗门《贝多芬传》论文

2024-11-28 11:17:16 来源: 作者:dingchenxi

摘要:作为音乐历史长河中伟大的作曲家之一,贝多芬长期以来都是学术界各领域的重点研究对象。西方学界对贝多芬的研究已成一门“显学”,不仅包括数量庞大的对作曲家档案、自传、书信的研究,还包括涉及贝多芬音乐本体分析的手稿与版本研究、作品研究等。

作为音乐历史长河中伟大的作曲家之一,贝多芬长期以来都是学术界各领域的重点研究对象。西方学界对贝多芬的研究已成一门“显学”,不仅包括数量庞大的对作曲家档案、自传、书信的研究,还包括涉及贝多芬音乐本体分析的手稿与版本研究、作品研究等。目前,不少相关著作在国内已有译本,如传记类的有列维斯·洛克伍德著、刘小龙译的《贝多芬:音乐与人生》,威廉·金德曼著、刘小龙译的《贝多芬》,梅纳德·所罗门著、田園译的《贝多芬传》;作品演奏分析类的有戈登威捷尔的《贝多芬钢琴奏鸣曲注解》、克列姆辽夫的《论贝多芬钢琴奏鸣曲》等,这些著述都在不同程度上拓宽了中文语境中学者们对贝多芬研究的视野。

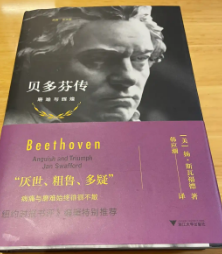

其中,《贝多芬传》是美国音乐学家梅纳德·所罗门所著,由田園先生于2013年翻译成中文并出版。作为较早一批引入的作曲家传记,该书无疑是一本公认的权威书籍。在书中,作者凭借自身在音乐史学领域的知识基础与研究经验,在基于扎实的史料基础上结合社会学、心理学、美学等对贝多芬生平与其音乐创作进行了详尽、细致、客观的叙述,力图呈现一个真实的“凡人”贝多芬。正如所罗门在序言中所说:“本书是一种尝试,试图在真实的文献资料和回忆录,以及贝多芬研究发现的基础上,为准确再现贝多芬的生平与作品做一次努力。”该书并非对作曲家生平的简单叙述,又或是对音乐作品的详细分析,而是力求在客观事实的基础上深入探究贝多芬的心理、性格等因素对其音乐创作的影响,由此探寻贝多芬音乐创作的深层意图,揭示作曲家丰富的内心世界,进而展现贝多芬作为一个复杂人物的多个方面,这也为音乐学界对贝多芬的研究提供了新的维度。

一、穿插循环的书写策略

所罗门关注的是真实的贝多芬形象,力图准确再现贝多芬的生平及音乐作品。从文章框架结构上看,全书共分为四个章节,分别为:“波恩”“维也纳—早年岁月”“英雄时期”“最后的阶段”。在内容上,第一章开篇介绍了贝多芬的出身背景与家庭环境;第二章主要探讨了贝多芬作为年轻钢琴家、作曲家和资助人与海顿之间的关系;第三章着重论述了贝多芬在音乐创作和个人生活中面临的困境与危机、音乐中英雄风格形成的各种因素及其与危机的关联;第四章则以贝多芬中期英雄风格的终了作为起点,从作曲家现实生活中的争夺侄子抚养权事件展开,进而延伸到音乐创作,阐述贝多芬音乐创作中晚期风格的生成与变化。作者的写作思路是,将贝多芬的生平划分为四个时期,通过史料与文献研究对贝多芬早年生活、音乐教育、家庭关系及创作历程的描述,展示作曲家艰辛的音乐创作之路与对音乐的追求,揭示贝多芬音乐创作中的深层次内涵与艺术风格的演变。所罗门在写作中始终秉持着将作曲家生平与音乐创作相联系的准则,力图将个人、社会、音乐相结合,并始终将贝多芬音乐的风格演变作为论述的重要内容。这种写作方式不仅为读者呈现了一个真实的贝多芬形象,也有利于读者更好地理解和欣赏贝多芬的音乐作品。

二、多元综合的研究方法

运用音乐学、美学、心理学、社会学的多元综合性理论与方法是本书的一大亮点,尤其是心理学与社会学方法的分析与运用。有别于20世纪之前或以实证资料收集与整理为主,或围绕作曲家身世、个性与社会交往展开,或着重对作曲家作品创作经历、风格演进等进行研究的几种传统的贝多芬研究类别,20世纪后对贝多芬的研究在理论与方法上都有所创新,多学科理论与方法的运用为对贝多芬的相关研究注入了新的血液,产生了一系列富有新意的优秀成果,梅纳德·所罗门所著的《贝多芬传》便是众多出色成果中的其中之一。

作为一名才华横溢的理论家与音乐家,所罗门涉猎广泛,对心理学、社会学等方面都有所认识。在写作中,他多次运用格式塔心理学、弗洛伊德精神分析,并结合社会学分析,以探求真实史料支撑背后的贝多芬的个性行为与音乐创作的深层意图。如在第一章,作者从心理学的角度对贝多芬的家庭成员进行了分析,以探寻亲人之间的复杂关系对贝多芬的性格、心理以及行为处事等方面造成的影响。在所罗门看来,在《海利根施塔特遗书》中贝多芬对自身年龄的幻想与不接受洗礼证书有效性的行为实际上与其家庭环境有密切的联系。与残暴严酷的父亲的棘手关系导致贝多芬内心深处渴望父母的爱,加之对祖父的钦佩,使在音乐创作上极具才能的贝多芬难以将其出身与天赋进行协调,因此幻想自己为伟大国王出身。而在论述贝多芬晚期风格的形成时,作者也采用了心理学的方法,揭露了夺侄之争背后贝多芬复杂的心理及其对其晚期风格形成的推动作用。从1815年到1820年,贝多芬卷入了争夺侄子监护权的事件之中,童年的成长环境使之对婚姻与家长的角色望而却步但又充满渴望,弟弟的逝去似乎给贝多芬创造了一个机会,因此他幻想自己是卡尔的父亲,企图将卡尔占为己有,并通过这种想象为自己构建了一个理想的家庭。随着幻想的破灭,贝多芬经历了人际关系中滋生的情爱与苦痛,这使得他在音乐创作上开始涉猎新的题材,创作了歌剧《菲岱里奥》、声乐套曲《致远方的爱人》等具有现实情感意义的作品。经此,贝多芬的晚期风格也逐渐浮现。

此外,作者还将贝多芬与其音乐创作置于当时的社会背景中,从社会学的角度窥察贝多芬与当时其他著名作曲家、音乐家以及贵族的关系,进而揭示社会生活、社会环境、宗教等对其思想与音乐创作造成的影响。这种将心理学与社会学相结合的方法无疑为对贝多芬的研究提供了新颖的视角。

与罗曼·罗兰所写的具有颂扬性质的《贝多芬传》不同,在所罗门的笔下,贝多芬不再是弥赛亚式的人物,而是一个有血有肉的凡人,他存在缺点,并不完美,同时历经磨难。所罗门敢于面对真实的贝多芬,用心理学的方法揭露贝多芬的性格与心理缺陷及其生活中的悲剧,并将贝多芬及其音乐创作置于社会和历史背景下进行探讨,关注音乐作品形成的社会原因,力求呈现贝多芬的多面性,为我们塑造一个多维、立体的贝多芬形象。

三、基于史实的创新阐释

凭借在音乐上卓越的创造才能与优秀的音乐作品,贝多芬在逝世之前就备受西方学术界各领域的关注。如何对已有的资料进行梳理、阐释,撰写出一本区别于前人的富有新意与价值的贝多芬传记显然不是一件易事。面对如此巨大的挑战,所罗门进行了新的尝试。

区别于塞耶所著的《贝多芬传》那样对作曲家涓滴不遗的资料考证,所罗门在书中对已有的材料进行了提炼与分析。文中在对书信进行引用时大部分是对其内容进行概述,在引用原文书信内容时作者又会做出自己的分析与阐释。如在引用贝多芬1825年6月15日写给N.施特赖歇尔的书信前,所罗门就从心理学角度对贝多芬争夺侄子监护权一事进行了分析,认为贝多芬对争夺侄子监护权的执着以及对约翰娜的攻击实际上是出于他内心对婚姻的幻想与恐惧。这种方式不仅有助于读者更直观地明白书信的内容,同时还能引导读者深入理解贝多芬的内心世界。

此外,所罗门还致力于在史实材料的基础上深挖贝多芬及其创作上存在的未解之谜。所罗门在书中对“永生的恋人”这一谜团进行了解密。贝多芬在世时,眉目传情的事一件接着一件,但始终没有发展成一段真正的爱情关系,而其遗物中唯一没有附言的情书却又透露出一些不一样的信息,引起了世人的关注。这是一封感情热烈、语调欣喜、思维混乱且感受矛盾的信件。在信中,贝多芬称收信人为“永生的恋人”,这位收信人也是贝多芬生命中有且仅有的回应了他的爱情的女性。然而,这封信件从头至尾都未出现年份、地址以及收件人的相关信息,究竟谁是贝多芬心中“永生的恋人”也成了一个谜题。为解开此谜,所罗门罗列了塞耶、托马斯·桑·加利、M.翁格尔等人的研究成果,并对史实进行考据,最终推翻了前人的猜测,得出了安东尼·布伦塔诺就是贝多芬心中“永生的恋人”,且该信件的书写时间为1812年7月6日及7日,撰写地点与投递点分别在特普利采(波西米亚)与卡尔斯巴德的结论,谜底由此揭开。

出于对学术严谨的态度,所罗门在解开“永生的恋人”这一谜题后又将证明谜团的论据根据之前提出的条件进行了检验。这种基于史实的创新性阐释也拓展了对贝多芬生平研究的深度。

四、独到新颖的音乐见解

相比于列维斯·洛克伍德著的《贝多芬:音乐与人生》与威廉·金德曼的《贝多芬》这两部以分析作曲家音乐作品为主,记叙作曲家生平的人物传记,所罗门的《贝多芬传》并未涉及对贝多芬音乐作品的详细分析。书中鲜少有谱例出现,对贝多芬具体音乐作品的描述也大多是简洁、定论式的观点,少有对音乐技术的分析。关于这点,不少读者认为该书对作曲家音乐作品本体的研究过于浅显与笼统。然而笔者却认为,所罗门虽弱化了对音乐的解析,但却有作为音乐学家对音乐独到新颖的见解,这并非粗浅笼统的概括,而是对贝多芬音乐作品的精炼总结。比如,在谈论贝多芬的《英雄交响曲》时,所罗门先是从美学角度对作品进行了分析,而后对贝多芬音乐中所呈现的英雄主义进行了文化性阐释,并对作曲家音乐中的英雄风格进行定义与划分。在所罗门看来,贝多芬的英雄主义是在与死亡的冲突中得以阐明的,其概念包罗广泛,涵盖了出生、战斗、死亡和复活这些人类经历的整个范围。在谈及贝多芬最后时期的音乐风格时,所罗门先就前人的研究论述对贝多芬不同寻常的晚期音乐风格的特征进行了勾勒:为了提高表现力使用颤音,让它成为整体的一部分;运用简单,甚至没有诗意和幻想的音乐素材,作为与崇高的激情的对比,以便解开藏匿在寻常之中的崇高;攻击性的复调结构及其加附点的节奏,产生了不可抗拒的运动与无法忍受的紧张的感觉;转向越来越简单并能发展的主题素材;尝试借助更多舞蹈和进行曲形式,描绘人身体的表现力……而后,根据以上特征,他对贝多芬的晚期风格特征进行了高度概括,将贝多芬晚期音乐风格概括为歌唱、舞蹈、变奏、赋格四个基本特征。

所罗门这种淡化音乐技术分析、将作曲家生平与音乐创作相融合、从历史的眼光出发将音乐作品置于历史背景中、同时结合美学对音乐作品进行诠释的方式,及其在书中对贝多芬音乐的独到新颖的见解,为我们理解贝多芬音乐提供了重要参考,也为该书增添了独特的色彩。

总的来说,梅纳德·所罗门所著的《贝多芬传》是一部富有新意与价值的贝多芬传记,该书不仅在相关研究领域具有重要的学术价值,而且对贝多芬及其音乐感兴趣的读者来说更是一部不可或缺的参考著作。在书中,所罗门将贝多芬视作一个复杂人物并对其进行了深入剖析。同时,所罗门通过对贝多芬不同时期的作品进行分类比较并对每首作品的背景、灵感来源与音乐形式进行了解读,揭示了贝多芬音乐的发展脉络与创作风格变化。此外,作者还对贝多芬所处时代的文化、社会背景进行了描述与分析,展示了贝多芬音乐创作的社会与历史意义。

纵观全书,所罗门用生动的语言和形象的描写对贝多芬的生平与音乐创作进行了详尽的分析,力图勾勒出一个真实、多面、立体的贝多芬画像。尽管该书存在一些不足之处,如部分描述过于冗长、对贝多芬音乐作品的研究过于浅显且弱化了技术分析、缺乏批判性观点等,但作为一本以贝多芬生平、思想、人格为中心的传记,该书对读者了解贝多芬生平、理解其音乐在体现个人观念、时代精神以及风格演变等都具有启示意义。而作者在书中对综合理论方法的运用、充满创新性的阐释以及对音乐作品独到新颖的见解,不仅为我们呈现了一个有血有肉的“凡人”贝多芬形象,也为贝多芬研究提供了新的维度。