白马藏族民歌口传非物质文化遗产的传承路径与保护机制论文

2024-11-28 10:35:41 来源: 作者:dingchenxi

摘要:白马藏族民歌作为中国西南地区独特的口传非物质文化遗产,有着丰富的历史、文化和社会价值。然而,随着社会的快速发展和现代化进程的推进,这一珍贵的传统文化形式正面临严峻的传承危机。

白马藏族民歌作为中国西南地区独特的口传非物质文化遗产,有着丰富的历史、文化和社会价值。然而,随着社会的快速发展和现代化进程的推进,这一珍贵的传统文化形式正面临严峻的传承危机。本文旨在通过深入分析白马藏族民歌的传承现状,探讨其有效的传承路径与保护机制,并结合虚拟数据分析,以期为白马藏族民歌的保护与传承提供理论支持和实践指导。

一、白马藏族民歌的文化价值

白马藏族民歌不仅是白马藏族人表达情感、传递信息的重要载体,还是其历史、文化和社会生活的真实写照。这些民歌内容丰富,涵盖了宗教、婚恋、劳动等各个方面,具有重要的研究价值和保护意义。

第一,白马藏族民歌记录了白马藏族的历史变迁和社会发展,是研究白马藏族历史的重要资料。这些民歌通过口口相传的方式保存了大量珍贵的历史信息,从中可以了解白马藏族在不同历史时期的生活情况、社会结构以及发生的重大事件。这些民歌不仅承载了白马藏族人的集体记忆,还为研究者提供了宝贵的一手资料,有助于研究者更全面地了解和重建白马藏族的历史画卷。

第二,白马藏族民歌反映了白马藏族独特的文化传统、宗教信仰和价值观念,具有重要的文化传承意义。这些民歌中包含许多与宗教仪式、传统习俗和伦理道德相关的内容,展现了白马藏族人们的精神世界和文化内涵。通过对白马藏族民歌的深入研究,可以了解白马藏族的宗教信仰、风俗习惯和社会规范,增进对其文化价值的认识和理解。

第三,保护和传承白马藏族民歌对维护文化多样性具有深远意义。在全球化迅猛发展的今天,许多中华优秀传统文化面临失传的危险。加强对白马藏族民歌的保护和传承,不仅可以保留这一独特的文化遗产,还可以保护世界文化的多样性,促进不同文化之间的交流和理解。因此,保护白马藏族民歌是维护人类文化多样性的重要行动。

二、白马藏族民歌的传承现状

(一)传承路径现状

白马藏族民歌主要通过家庭、社区和节庆活动等途径传承。然而,现代化进程对这些传统传承路径造成了较大冲击。在传统社会,家庭内部口口相传是白马藏族民歌的主要传承方式。长辈将民歌口头传授给晚辈,使民歌代代相传。由于家庭成员之间的关系亲密、传承人之间信任度高且交流更顺畅,促进了民歌的传承。然而,随着社会的发展,家庭传承面临着严峻的挑战。现代生活方式的改变使得家庭成员之间的互动减少,特别是年轻人离家求学或工作的现象增多,使得支持家庭传承的环境逐渐消失。此外,现代传媒和流行文化的发展也导致年轻一代对传统民歌的兴趣减弱,进一步削弱了家庭传承的效果。

社区活动和节庆活动也是白马藏族民歌传承的重要途径。在传统节日和庆典活动中,社区成员通过集体演唱和表演民歌来传承和弘扬白马藏族民歌。这些活动通常是集体参与的,能够增强社区成员的文化认同感及凝聚力。同时,这样的节庆活动场合也使民歌传承更具仪式感和神圣性,有助于民歌的传承和保护。然而,现代化进程对社区活动的影响也使这一传承方式陷入困境。传统的社区生活模式逐渐瓦解,社区成员间的互动减少,集体活动也随之减少,表演白马藏族民歌的机会与平台也减少了。

近年来,随着对非物质文化遗产保护意识的提高,一些学校开始将白马藏族民歌纳入课程体系,通过学校教育的方式传承民歌。学校教育可以通过系统的课程设置和教学计划,确保民歌传承的系统性和规范性。然而,学校教育的覆盖面和影响力有待提高。许多学校在开展民歌教育时受师资力量和教学资源的限制,教学效果不尽如人意。此外,部分学校对传统文化教育的重视程度不足,这也限制了民歌教育的实施。

(二)传承面临的挑战

白马藏族民歌传承面临的主要挑战包括传承人老龄化、年轻人对传统文化的兴趣减退、现代传媒对传统文化的冲击等。目前,许多白马藏族民歌的传承人已经年迈,因此民歌传承正面临着后继乏人的困境。年轻一代对传统文化的兴趣不高,传承人数量逐渐减少,民歌的可持续性传承受到威胁。

1.传承人老龄化

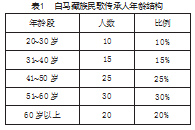

通过对100名白马藏族民歌传承人的年龄结构进行分析(见表1),我们发现传承人老龄化问题严重。

表1显示,51岁以上的传承人占总数的50%,反映出传承人老龄化问题严重。20~30岁这一年龄段的传承人数量明显不足,仅占总数的10%。年轻一代对民歌的兴趣和参与度较低,导致传承面临断层风险。相比20~30岁,31~40岁的传承人比例略高,但仍然不足以支撑民歌的长久传承。这一年龄段的传承人通常面临事业和家庭的双重压力,可能没有足够的时间和精力投入到民歌传承工作中。41~50岁这一年龄段的传承人占比较高,占总数的25%,是当前民歌传承的重要力量。他们通常有丰富的传承经验,但需考虑未来的接班问题。51~60岁这一年龄段的传承人是民歌传承的主要力量,占总数的30%,他们通常拥有丰富的民歌知识储备和民歌演唱技能。但随着他们年龄的增长,传承活力也会逐渐下降。60岁以上这一年龄段的传承人占总数的20%,他们掌握了大量的传统知识和技艺,但他们的健康问题可能会影响传承活动的持续进行。

2.年轻人兴趣减退

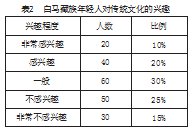

现代社会的发展和生活方式的改变导致年轻一代对传统文化的兴趣逐渐减退。他们更偏爱现代文化和娱乐方式,这使得传统民歌的吸引力和影响力日渐式微。为深入了解他们对传统文化的兴趣,笔者对200名年龄在18~30岁之间的白马藏族年轻人进行了调查(见表2)。

根据表2显示的对200名白马藏族年轻人对传统文化的兴趣的调查结果可知,仅有10%的年轻人对传统文化非常感兴趣,虽然这一群体的规模较小,但他们是未来传承白马藏族民歌的重要力量,应重点培养和支持。20%的年轻人对传统文化感兴趣,比例虽稍高,但仍不足以形成广泛的文化传承基础,需要通过激励和教育将其转化为更积极的传承者。

三、白马藏族民歌的保护机制

(一)政策支持

政府应加大对白马藏族民歌的保护力度,制定并实施相关政策法规,同时提供必要的资金和技术支持。

具体来说,政府应制定专项政策,明确白马藏族民歌的保护范围和具体措施,以确保民歌的传承和发展。这些政策应包括资金支持、技术支持和法律保护等方面的内容。在资金方面,政府应设立专项资金,用于支持白马藏族民歌的传承和保护工作,如传承人培训、民歌记录和保存、组织开展传承活动等。此外,政府还应通过法律手段对白马藏族民歌进行保护,确保民歌的传承人和传承方式能受到法律保护,防止民歌被商业化和滥用。

(二)教育传承

应加强学校教育,将白马藏族民歌纳入地方课程,以培养年轻一代对传统文化的兴趣和认同。具体来说,应将白马藏族民歌纳入地方课程,使其成为中小学教育的重要内容之一,从而通过系统的教育让学生了解和掌握白马藏族民歌的基本知识和演唱技巧。同时,高校可设立相关的专业课程,以培养专门的传承人和研究人员,提升他们的专业水平和文化素养,确保民歌的高质量传承。此外,学校还应组织丰富多彩的文化活动,如民歌比赛、民歌演唱会等,激发学生对白马藏族民歌的兴趣。这些活动不仅可以提高学生的艺术修养,还可以加深他们对传统文化的理解。

(三)数字化保护

利用现代科技手段对白马藏族民歌进行录音、录像和数字化保存,并建立民歌数据库,有利于实现对民歌的长期保护和利用。这些专业录音和录像能够保存民歌原汁原味的演唱形式。这些音像资料不仅可以作为传承和教学的参考,还可以作为文化遗产保存下来。利用现代科技手段,进一步对录音和录像资料进行数字化处理,建立民歌数据库,并通过互联网传播,也可以使更多人了解和学习白马藏族民歌,促进民歌传承。

四、结论与建议

(一)白马藏族民歌传承现状亟待改善

从白马藏族民歌传承现状可以看出,白马藏族年轻人正在逐渐丧失对本民族传统民歌的传承兴趣,中年传承人基数不大,老年传承人数量不断减少,导致白马藏族民歌的传承现状堪忧。同时,现代社会发展对白马藏族原生环境的影响,也使民歌传承的基础正在不断缩减。长期以来,白马藏族主要采用群体记忆的模式将他们的众多音乐形态固定地保留下来,但单纯依靠白马藏族自身自然传承民歌将会导致民歌传承缺乏持续动力和后劲。因此,挖掘多渠道传承措施极为重要,借助现代音乐保存方式和先进技术手段赋能白马藏族民歌传承的价值巨大。

(二)强化白马藏族民歌保护基础工作势在必行

强化白马藏族民歌保护基础工作能够有效提升传承保护效果。其重点在于包括九寨沟县、平武县在内的各级政府应整合资源,共同挖掘和整理白马文化,将具有代表性的白马藏族民歌纳入各级非遗项目进行保护。同时,政府应强化对非遗传承人的培养,通过老带新、一培一、开设白马藏族民歌专题班等方式,积极培养民歌传承人。此外,政府还应抢救性发掘并记录白马藏族民歌,尤其是从未被记录过的零散古老民歌,并联系国内外优秀的作曲家,采取多样化的音乐形式创作出符合新时代特色、蕴含白马藏族民歌显著音乐特点的新歌新曲。

白马藏族民歌作为我国独特的口传非物质文化遗产,具有极高的历史、文化和艺术价值。然而,现代化进程使其传承与保护面临诸多挑战。政府政策支持、教育传承、社区参与、数字化保护以及文化旅游结合等措施,可以有效应对白马藏族民歌传承面临的困境,确保其持续发展。未来,随着保护机制的不断完善和人们文化传承意识的增强,相信作为中华优秀传统文化重要组成部分的白马藏族民歌将继续绽放其独特的艺术魅力。通过全社会的共同努力,白马藏族民歌这一宝贵的文化遗产将得以永续传承,继续发挥其独特的价值,为中华民族的文化多样性和丰富性持续增添光彩。