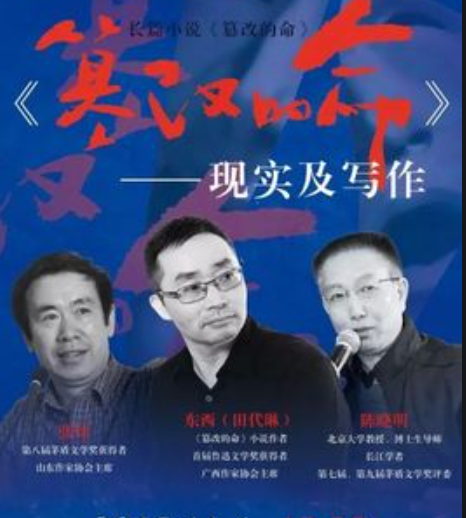

民族性与世界性:东西小说《篡改的命》的双重质素论文

2024-11-16 17:59:21 来源: 作者:liziwei

摘要:作家东西引领着广西文学的海外传播,其小说呈现出民族性与世界性两相平衡的复合景观,吸引着海外译著市场的关注。以东西小说《篡改的命》的民族性与世界性质素为研究对象,探析民族性和世界性质素之于文学传播的价值,挖掘东西小说中的民族性和世界性质素,揭示传播过程中这种双重质素能够帮助作品建构起的认同,旨在充实东西相关研究资料,证明东西作品极具传播价值,为广西文学的创作传播提供参照。

作家东西引领着广西文学的海外传播,其小说呈现出民族性与世界性两相平衡的复合景观,吸引着海外译著市场的关注。以东西小说《篡改的命》的民族性与世界性质素为研究对象,探析民族性和世界性质素之于文学传播的价值,挖掘东西小说中的民族性和世界性质素,揭示传播过程中这种双重质素能够帮助作品建构起的认同,旨在充实东西相关研究资料,证明东西作品极具传播价值,为广西文学的创作传播提供参照。

《篡改的命》是作家东西的长篇小说代表作,该作已被翻译成越文、俄文、法文、韩文、捷克文、丹麦文、瑞典文等版本于海外出版,汇入了世界文学的汪洋。2020年,在由中国版协主办的第十九届“年度输出版引进版优秀图书推介活动”中,《篡改的命》被评选为第十九届输出版优秀图书。身处既往译介传播极为有限的广西文坛,东西小说取得如此海外传播图景,必有其独特的魅力所在。在跨文化传播的视野中考量,笔者认为民族性与世界性两大质素的交织是东西作品《篡改的命》远渡重洋的要因所在。

民族性和世界性之于文学传播的价值所在

文学作品的民族性体现于文本所蕴含的民族特质。对于域外读者来说,富含充沛的民族历史与文化、展露中国风与民族魂的文学作品有着强有力的吸引力。《篡改的命》立足中国历史和社会现实,呈现特定时期民众别样的认知与情感,再现民族图景、张扬民族品格。2022年于越南举办的“中国文学读者俱乐部”首场活动“东西《篡改的命》在线座谈会”中,越文版出版人阮丽芝在谈到将东西作品引入越南的原因时表示:“东西的作品如清风般吹进了越南图书市场,让越南读者对一定时期的中国社会和中国人民有了更多了解。”

文学作品的世界性体现于运用世界共通的方式书写人类的共同问题和普遍情感。在传播过程中,具备世界性质素的文学作品更容易引起域外读者的共鸣与关注,进而获得广泛理解与认同,实现纵深的拓展与增值。东西小说《篡改的命》借助世界性叙事手法塑造世界文学典型形象,关注命运篡改和生存焦灼这样的世界性问题,成功突破了文学作品跨文化传播与互动的困境。

在文学作品域外传播过程中,民族性所体现的异质属性吸引域外读者阅读,世界性所体现的共通属性便于域外读者接受。实现民族性与世界性的两相平衡,有利于建构起中国话语和中国叙事体系,推动中国文学和中华文化走出去,进而增强民族文化自信心和中华文明影响力。

作品民族性和世界性的体现

20世纪50年代,中国公民户口分成了农业和非农业两类,产生了城与乡之间的明显对立。20世纪90年代,中国社会确立起了一个以市场经济为依托的现代化底本,全面步入了现代化轨道。时代浪潮下,“村庄丧失了经济上的重要意义,不再是一个可以终生依托的锚地”。不计其数的农民纷纷离开祖辈们赖以生存的故土,涌入充满诱惑与希望的城市。东西小说《篡改的命》记录了“乡下人进城”的社会现象和由此带来的社会问题,以悖论之式展现汪家人因试图融入城市所遭受的困境和被篡改的命运。汪家人的进城可以看作新时期以来乡下人进城的缩影,再现了那个时期人们所面对的现实图景及存在的心理图景。

乡村青年汪长尺有着对城市生活的想象与向往,然而进城后遭遇了太多难以承受的苦厄。绝望之际他选择篡改儿子的命运,让儿子认自己悲剧命运的“肇事者”林家柏做父亲,以实现汪家第三代的进城梦。钱、权构成了汪长尺对城市的全部想象,也构成了其人生观、价值观的核心,这样的观念影响着他难以从精神层面实现与现代化的真正对接。

东西是历史的回溯者和时代的同行者,他凭借对现实生活的深入体验和时代问题的深刻洞察,写出了《篡改的命》这部文学佳作。作品呈现了现代化进程中乡下人向城市流动的社会现实图景、城市异乡人的底层生存图景及其在城乡间彷徨、挣扎、失落的群体心理图景。这样的民族图景再现,既有力地唤醒了民族集体记忆,又为域外读者了解中国历史提供了一个窗口。

一个民族,最具内涵和吸引力的就是该民族的民族品格。民族品格作为民族特征中最稳定的要素而存在,是民族文明素养的精神表征。透过《篡改的命》这部作品,我们可以看到中华传续数千年坚韧隐忍的民族品格。

东西是从桂西北走出的作家。红水河流域山石林立、岩溶广布的地理环境和物资匮乏、交通不便的自然条件影响着桂西北人民更为深刻地体悟穷困与苦难,也影响其锻就了更为坚韧顽强的民族品格。被人冒名顶替失去上大学机会的汪长尺以改变汪家命运为己任,走上了篡改命运的断潢绝港。进城后代替他人坐了牢;栽下脚手架生殖器受损;儿子经暗箱操作被篡改为“非亲生”……汪长尺如此,汪槐、刘双菊、贺小文等人亦是如此,所遇尽是难以抵挡的变故和磨难。汪家人苦苦篡改命运的心路历程,正是桂西北人民在险恶的生存条件下,凭着自己的力量寻找灵魂出口的最佳体现,也是桂西北人民野性质朴坚韧不挠民族品格的最佳体现。

鲁迅先生曾于《无声的中国》中提出,中国人的性情总是喜欢调和、折中。主人公汪长尺印证了这种调和隐忍的民族品格。在妻子小文做暗娼险些流产时,他低头认下了不知内情医生的喝斥;在将儿子送给林家后,他只能做一个“影子父亲”关注着儿子的成长,被发现了用意后,默默以自己的生命换取儿子的成长基金和父母的养老基金。细观其隐忍行为的背后,可以看到主人公性格中敬双亲、谅妻子、爱儿子的品质,由此可以说该作主人公汪长尺是一个典型又生动的中国人。

《篡改的命》蕴藏着深厚的“中国式”生命哲学,能让域外受众清晰看到亿万中国人的生存法则。“万事不由人计较,一生都是命安排”。为篡改命运所做的所有明知不可为而为之的努力无疑会被一次又一次狙击。这样的狙击面前需要适度隐忍的民族智慧,这样的狙击背后承载着中华民族对于苦难的忍受能力和坚韧的民族品格。

在世界文学人物谱系中,有一类带有与群体不一人格特质的新人类——“边缘人”。“边缘人”是不同文化体系接触对流的产物,因价值失衡陷入了虚无,行为带有矛盾性、心理持有失落感。东西《篡改的命》中的“边缘人”主要指社会转型期进城不得、回乡不能,徘徊在城乡边缘的人。该作中的“边缘人”与世界文学库中的拉斯柯尔尼科夫、格里高尔等“边缘人”形象相似,一路在边缘处境中挣扎求索。由于缺失在城市空间中的正当身份,像汪长尺工作生活的工棚、贺小文栖身的“洗脚城”、汪槐和刘双菊出来讨钱租住的危房,这种边缘场域转换为他们各自可依赖的生存空间。这种生存空间不单是一个谋生活的场域,更是能让个体心理和社会属性得以栖居的家园。地理意义上的城市空间人人皆可进入,然而其隐藏的识别功能,导致如汪家这些由乡入城的小人物进了地理空间里的城,却不为文化空间上的城市所接纳,终是作为“边缘人”游走于城市边缘地带。

东西将世界文学典型形象“边缘人”作为该作的价值载体,以极其冷峻的笔调描写其在现实世界中心之外的边缘化生存境况。该作令读者通过这些被抛置绝望边缘处境的底层小人物步履维艰的人生透视荒诞的社会现实,感受底层“边缘人”在变革潮流中苦苦求索仍难寻归宿的悲哀。

“荒诞叙事”是世界文学共同关注的审美范畴。东西从卡夫卡等世界级文学大师的作品中汲取养分,学习荒诞叙事技巧,通过夸张变形的手法、调侃反讽的语言冲破美好表象。例如汪大志被汪槐夫妇带回谷里后全身起疙瘩。巫师光胜说生病的原因是因为贺小文的身体脏了,奶水便脏了,被污染的大志进了家门惹得祖宗生了气。然而当他被带回省城,病却好了起来。汪槐眼里最肮脏的不过是贺小文的职业,然而在汪大志那里,最肮脏的是农村家里的一群跳蚤。

东西《篡改的命》这部作品通过世界文学中常见的背离现实常规逻辑的荒诞叙事反映世界性时代病症,展现人与人、人与社会间的异化关系及由此生发的苦难生活和精神创伤,引发读者对现实的深思。

作品因民族性和世界性所建构的认同

《篡改的命》所具备的民族性和世界性质素能够帮助文本突破传播阈限,能够于传播过程中有力传递情感认同并唤醒文化认同。

东西是坚守民族性写作的作家,他凭借带有强烈人文关怀的现实主义手法记录中国经验、民族情感,向世界读者生动讲述中国城市化过程中的社会变迁、人心变动。正如美籍华裔作家哈金所言:作者若能在刻画人物反映生活上做到深刻、丰富、真确,那么便会使每一个有感情、有文化的人都能在故事中找到认同感。以越南读者为例,越南的改革思路与中国有着不少相似之处。两国人民面临着许多相同的社会问题,同样承受着现代化转型之隐痛,有着相近的文化心理。越南在线小说阅读平台truyenfull.vn为《篡改的命》所作的推介语中显示:“残酷的城市生活耗尽了他的精力,让他失去了对正义和人性的信心。”“残酷的城市生活”对经历了现代化转型的中越两国人民来说都曾是切肤之痛,“正义”和“人性”里更是蕴藏着全人类共同的情感因子。所以,《篡改的命》这部极具现实关怀的中国文学作品对于越南读者来说,既具备满足其了解中国历史与现实的吸引力又能传递情感认同。

东西是坚守世界性写作的作家,他以极具张力的视角创作《篡改的命》这部作品。从作品关涉的主题来看,“乡下人进城”不仅具有鲜明的中国特色,还具备一定的全人类文化共性。举例来看,它也曾是20世纪初期俄国文学的重要主题。从人物形象和叙事手法来看,该作通过世界范围内通用的荒诞叙事手法,塑造世界文学中典型的“边缘人”形象。这种与世界文学间的指涉关系,释放了作品文本的叙事空间,也增大了海外读者接受的可能性。从作品的文化内涵来看,其对生存的关注和对命运的叩问,是整个人类文学的重要组成部分。

在传播过程中,《篡改的命》这样一部民族文学作品,究竟能在何种层面上促发海外读者的文化认同,不是个能够量化分析的课题。但可以明确的是,当共性内容模糊了本土文学文化同世界文学文化之间的边界意识,就能便于域外读者了解中华文化,促使民族文化资源转化为世界共享资源,进而唤醒文化认同,让世界更加了解真实立体全面的中国。

东西是一位既有民族情怀又有世界视野的作家,他的诸多作品都呈现出民族性与世界性两相平衡的景观。在笔者看来,东西作品《篡改的命》在传播过程中因着民族性和世界性所建构的认同,既属于东西又超越东西,其启示可扩展至整个广西文学的创作与传播。对一部民族文学作品来说,只有突破对地域风土的单一描摹,在厚植于本民族土壤辐射民族文学及文化的同时,深挖共性内容,依托易为世界所接受的方式反观全人类情感及命运,才有可能得到受众真正的理解和认同。