民族歌剧《江姐》的形象塑造和演唱风格比较分析——以铁金和王莉的演唱为例论文

2024-11-16 16:36:25 来源: 作者:liziwei

摘要:在民族歌剧发展历史上,《江姐》无疑是一部举足轻重的作品。作品自推出后,不仅在当时广受认可,而且后期曾多次复排,展示出了旺盛的艺术生命力。在该剧主角“江姐”的扮演中,曾先后有多位演唱名家,塑造出了真实可感的江姐形象。对此本文简要介绍了这部作品,并就第四代扮演者铁金和第五代扮演者王丽的演唱进行了对比分析,继而获得对这部重要作品更加深刻的认识,并给更多演唱者以相应的启示和借鉴。

摘要:在民族歌剧发展历史上,《江姐》无疑是一部举足轻重的作品。作品自推出后,不仅在当时广受认可,而且后期曾多次复排,展示出了旺盛的艺术生命力。在该剧主角“江姐”的扮演中,曾先后有多位演唱名家,塑造出了真实可感的江姐形象。对此本文简要介绍了这部作品,并就第四代扮演者铁金和第五代扮演者王丽的演唱进行了对比分析,继而获得对这部重要作品更加深刻的认识,并给更多演唱者以相应的启示和借鉴。

关键词:江姐;民族歌剧;演唱风格;形象塑造

一、歌剧《江姐》的音乐特色

(一)主题曲《红梅赞》贯穿全剧始终

《红梅赞》是这部剧的主打歌曲,它以歌曲的优美、温柔、婉转、代入感强、令人着迷等优点成为经典之作。

这首曲子通篇都带着豪放,积极的基调。表现出了女主角不怕强权,无所畏惧的英雄气概,还有给予我们红色精神的高度赞扬。这首曲子是通过随着剧情变化发展而连接到整场音乐剧中去的。这首曲子是七声徵调式,整首曲子的框架都很完整它为一首歌谣体唱段,音乐中的七度、八度的进入音程让这首音乐变得越发的有气势,这首曲子依附于四川本土的民间曲风,而且也参考了扬琴、滩簧这一类的戏曲乐器,所以可以让二者都融合起来。

这首曲子的首句就提出了红梅这种植物的生长环境,而红岩则是一个符号。红岩在当时是最危险的地方,同时也是党的伟大革命精神的根据地。在这个特殊的环境下生长的红梅必然有着一种坚定不屈,百折不挠的精神。所以就算在这恶劣的环境下,红梅也不会惧怕任何事情,在唱段中有一句歌词写到“潜力冰霜脚下踩”中这个“踩”字在低音曲中,它散发出江姐不怕任何威胁,不怕任何困难的高贵品质。还有一句“三九严寒何所惧”中的“何”字用到了一个八度跳进音程的乐法,体现了江姐的意志力的强大与内心的坚强。

这首主题曲为一支富有歌唱性的乐曲,统领全剧全部播放了四次之多。只要一出现就会使人物刻画与剧情的发展变化得更加自然和谐,而不是只是一味地重复罢了。

(二)综合借鉴中国戏曲音乐素材

1、唱腔

板腔体是民族歌剧核心唱段最具代表性的结构形式。具体而言,是指将音乐素材按照“散—慢—中—快—散”的结构进行组织,并通过旋律、节奏等方面的变化传情达意,塑造形象。这种结构形式是来源于戏曲的,而戏曲作为中国传统艺术,有着更为广泛的审美接受基础。所以据此创作的歌剧唱段,也更加符合中国观众的审美期待。作曲家为歌剧“江姐”的音乐创作,让情节的发展和内心感受的表达给人一种戏剧表演的张力,使得戏曲演唱更紧张,引导人们的内心的想法更加丰富。

帮腔的运用:这部歌剧采取了非常多的具有各种风格的一些伴唱,它也大量采纳了传统戏曲里的帮腔。帮腔说白了就伴唱,帮腔可以从多个方面更好地去表现出一个人的心态和情绪,而且也能更好地诠释出歌剧中所要流露出的情感。

2、韵白

四川方言在这部剧中也使用得非常广泛,而方言本身就有着一种音乐的节奏,方言能让歌词和音乐的融合变得更为流畅。例,第二场警察局长和江姐的对唱韵白。警:“你去山顶看”江:“雾不见天空”警:“这是中国著名的金山村游击队政委彭松涛”是用说唱的数板;第一幕的叛徒唱的那段“真的可以让我羡慕啊”它的韵白就直接跳到了后面的唱段。在歌曲中加入了韵白,就可以加强音乐的一些特点,歌剧中虽然会有许许多多的唱词,但有了韵白就会给予观众不那么多话的感觉。

3、伴奏乐器

《江姐》大量使用了西方的乐器伴奏,比如西方双簧管、长笛、大管等乐器,它将中国民间的传统乐器与西方音乐艺术完美结合,让这部剧的音乐形式变得更加丰富,也让这部歌剧更具有艺术魅力。

二、三代“江姐”的演唱

(一)第一代“江姐”万馥香的演唱

由于是首次演唱歌剧,所以万馥香并没有成熟的经验可以参照。但是即便如此,她仍然在演唱中大胆加入了一些西方演唱方法。虽然从今天的标准来看这种结合还略带生硬,但是从当时的演唱效果来看,却有效提升了音乐表现力和感染力。而且万馥香是戏曲演员出身,不仅有着扎实的戏曲演唱功底,而且对戏曲演唱中的手、眼、身、步、法等肢体语言技巧十分熟悉,并在演唱中予以了恰如其分的运用,从而让舞台形象塑造更加真实和鲜活。同时,由于时代背景和审美要求的特殊性,歌手在每一个眼神、每一个动作都有着程式化的强制性规定。这有其优点,但同时也有不足之处,很容易引起歌手状态不自然。为了弥补这一缺陷,力求打破程式化束缚,从精神境界走进这个角色。万馥香也做出了相对应的改变,她知道如何打好这场音乐战争,而不是仅仅依靠一个响亮的歌声,一个近似的外形就可以实现,应找到核心的性格和对应的气质,细致入微,清新流畅地表达情感,展现人物,从而感染观众,得到共鸣。

(二)第二代“江姐”孙少兰的演唱

由于她研究了中国的戏剧及外国的歌剧,所以她对歌剧的艺术形式有了更深刻的认识,因此她能更好地把握住歌曲的演唱,不管是从语法,还是发音都非常清晰,曲调自由,并且也有着强烈的韵味。她曾说:“演员在舞台上,就要给自己所有的观众,无论是唱或说都要用自己的内心去解读,这是打动观众的唯一途径。”她也将适用于戏剧人物“江姐”的人物塑造中去,不管是从身段上还是动作上都无可挑剔。且有着节奏明快,学习戏剧人物的特点,并根据变化的特点和发展的需要,使剧中人物的形象更加生动、活泼。

(三)第三代“江姐”金曼的演唱

在这大时代的改变之下,用一种全新的方式去重新塑造江姐这个人物是金曼的一个愿望。金曼对美声唱法进行了系统地学习,并有着较高的演唱水平。在她看来,《江姐》是一部具有英雄主义色彩的歌剧,所以过多使用民族唱法,很容易遮盖歌剧本身的这种英雄色彩。所以应该多用美声唱法。对此她使用了胸腹式联合呼吸法,并注重共鸣运用。力求使声音更流畅,范围更广,声音更洪亮,从而更好地体现了女性的豪迈、大气,使歌剧音乐的表现更加生动。金曼也在仔细揣摩,能更好地描述了主人公的温柔、细腻、强硬的人物形象。在第二幕中,江姐看到丈夫的头挂在的城墙之上时,在一首凄伤的唱段以后,江姐回忆起与丈夫一起度过的早晨和夜晚。这首歌调分为18个部分,共八项上波音,四项保持音,八项前倚音,金曼准确和详细地完美表达她对丈夫的感情。

三、铁金对江姐的形象塑造与演唱风格

(一)演唱与形象塑造

作为塑造人物形象,获得与观众情感共鸣的主要手段,歌唱在整部歌剧中的作用是无可替代的。特别是对于民族歌剧而言,其演唱既要符合歌剧的一般规律,同时又能满足中国观众的审美需求,所以中西融合也成了演唱的必然选择。其要点则主要包含以下几个方面:

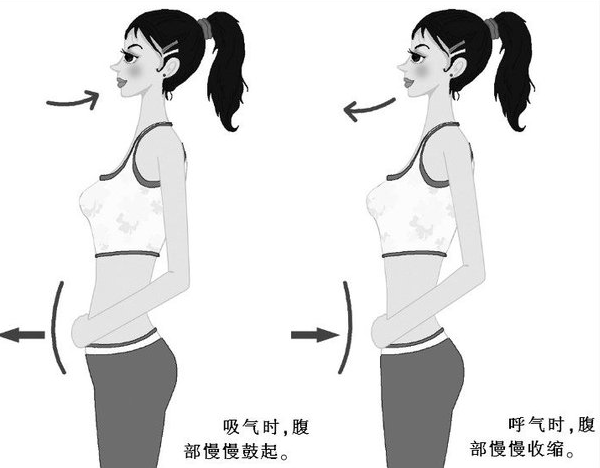

1、腹式呼吸法

“呼吸”是呼吸和灵感的术语。它不仅是声音的力量,而且是声波传播的一种传导装置,传送到人体的谐振腔,使声带的微弱声音扩大。作为一名民族歌剧演唱家,他认为应该采用腹式呼吸法,因为这种呼吸方式不仅可以影响声音的深呼吸,而且放松不会影响演员的声音性能。此外,歌剧演员不同于一般的独奏者,他不仅在舞台上演绎很长一段时间,并且还要保证演唱的歌剧的质量和对话,也为身体的运动展示这些,如果没有好的气息支持的话是很难胜任的。例如:歌剧第一幕在这个片段的艺术中,有一种笑声,微笑显示了对黑暗统治的蔑视。这种笑声要求歌手的呼吸必须来自丹田,如果呼吸不深,笑声就会失去震动因此它会破坏革命女英雄的伟大形象。紧接着又是一个很难的咏叹调唱段《我贡献我的青春给共产主义》,对咏叹调的气息、腹肌的要求更高效果更为明显,第一句“春蚕到死丝不断”旋律弱,铁金使用“腹”呼吸的方法,利用腹部肌肉作出强有力的支持微弱的声音,真正地做到弱却不虚,实而不强,非常的渗透。

2、共鸣

对于歌剧演员来说,良好的共鸣是演唱中最关键的部分。在歌剧宣叙调、咏叹调的难度上,歌手的唱腔都要求有广阔的范围,接近自由音量和音色。因此,除了歌剧演员要掌握正确的呼吸控制外,还要熟练使用人体各种共鸣器官等,以获得更好的性能。以《我为共产主义把青春贡献》第三部分的慢板处理为例,这一段就主要在胸腔共鸣,与自由膨胀的激情节奏,需保持色调在一个较高的水平,这是平衡态的胸腔共鸣。此外,在圆腔技术的掌握上,也必须充分分析和把握歌曲需要表达的内容。还有江姐的语调、语言,调动和运用各种声乐等技巧,发挥他们的功能和优势。

3、混声

真声和假声的结合就是“混声”。从民族声乐的色彩中运用“混声”贴近汉语,使歌唱吐字自如,音色清晰,音色丰富,更符合我们听众的聆听习惯。

(二)唱段分析

本歌剧的主题曲是一首歌谣体唱段,句子的结构和整首歌都比较的婉约,曲调简单而巧妙,很多的八度大跳的简单里也有着非常高昂而且顽强的特点。这首曲子虽然不长但是它给人的遐想却很多,那种不怕严寒不怕折磨的毅力就和梅花在傲雪冷风中怒放一样,江姐的不屈革命乐观主义精神和对胜利的信心,是红岩精神的共产主义战士的化身。

为了体现江姐的豪气,在演唱旋律为八度的“红”字上,铁金采用了特殊的处理方法,她咬字的方法。大大地增加了气氛,并更好地形成在空间上增加声音的共鸣。因为这句话在是首歌曲的第一句,所以必须给予足够的力量和情感来诠释。此外,有断续的“三九严寒”中“寒”的旋律,为了显示出红梅在冷酷环境中开放的样子,在这里特意有一个停顿,她加大了共鸣,取得了较好的效果。然后铁金在“俱”字上,做出了相对应的加强,使整首歌曲的气氛又上升了,同时也把江姐的精神最精辟地表现了出来。

总之,铁金用她真挚的感情,准确细致地诠释了这首歌展现得十分完美,充分地展示了主人公对党的忠诚及其对革命胜利的憧憬。

四、王莉对江姐的形象塑造与演唱风格

(一)演唱与形象塑造

王莉是一个更全面的歌手,她不仅被称为美声唱法的江姐,而且在全国歌唱和交流通俗唱法上也相当成功。她还在这部歌剧中结合了美声、民俗、通俗这几种方法,使它既宏伟壮丽优雅而又微妙醇厚,而且还通俗易懂地演绎这个故事,她将这3种不同的唱法完美地融合在歌声中,成功演绎了温柔机智,强硬刚烈的女主人公形象。

她是一位以美声唱法而闻名的歌手。她有非常专业的共鸣及能准确地把握住处理歌曲的情感的能力,她的歌声像天鹅绒般柔软圆润。她讲究在歌曲中重视声音的共鸣和音质,注重声音的科学性和声音的内在诉求。在人们的心中“江姐”与一张娃娃脸相比,她在形象上是最不接近江姐的一个,但她通过改变唱法声音的方式,感染受众,引起共鸣。

为了使抒情片段更加细腻、自然和生活;主人公的形象更加生动,真实,更容易被当代年轻人接受,她在咏叹调部分采用了大胆的通俗唱法。因为通俗唱法更加有情,假音用得很少,即高喉,喉开小,口腔共振状态下,牙齿唇较重,这使得声音表达更简洁,更容易被观众和非专业人士接受。

此外,在使用各个民族的歌剧。为了更好地诠释作品,她在剧中还采用民族唱法与美声唱法相结合的方法,实现民族唱法的科学化、有机化统一。民族唱法的灵活运用使她的演唱更加细腻圆润,带来了一种享受的美丽,既释放后,那种不屈的英雄主义和无所畏惧死亡为正义的事业,展现其血液和肉体,爱生活,爱家庭的女人温柔的一面。

(二)唱段分析

在江姐这部歌剧中江姐的《巴山蜀水要解放》是首次出现的歌。这主要是因为主角带着一个中共重庆市委书记交付给她的一个秘密使命而充满了自豪。这首歌的开头是一段自然的介绍,它的速度慢,节奏缓,音调响亮,宽广而精彩。这首歌在宫调式的节奏模式下利用散板作为开始主题的叙述,完美地叙说了重庆与女主那时候所面临的危险和复杂的政治环境,观众可以感受到女主身为共产党的女成员的英勇。这咏叹调情戏,诗与歌的和谐,音乐与文学的完美结合。这就为女主的鲜明性格奠定了良好的基础。

这一段里《看长……雾茫茫》的女主人可以非常确切地向台下解释清楚当下的重庆这里的政治和自然环境,她演唱“红灯闪闪雾茫茫”这一段,她把这一句中的所有字都加重了它的喷吐力,为此来突出那时候局势的险恶。“一颗红心……征途上。”这一段中她把“征途”与“红心”两个词语给加重了语气,王莉通过把民俗唱法与美声唱法的相互融合,非常细微地体现出了女主她对党忠贞不贰的高尚品德,而且非常有意境的描绘出了女主马上就要奔赴革命的急迫想法与不二的决心。“上征途…闪红光。”这一句中她演唱时的速度比较慢,但是在演唱的下面一段歌词的时候,她却用了腹式呼吸法,瞬间让声音变得非常充实与坚定而且音色明亮,也正因为如此才能烘托出女主对中国的革命就要胜利时的憧憬与向往。

五、王丽在歌剧“江姐”中的唱法处理和舞台美学上与铁金的区别

(一)唱法

与铁金相比,王莉不管是在外观上还是气质上都与原来的江姐的形象有所不同,而且她也是唯一一个通过美声唱法来演绎江姐的歌手。美声唱法是她的强项和优势,它已成为歌剧中最新、最复杂的色彩。王莉她不仅擅长美声唱法,而且也很擅长民族唱法和通俗唱法。在“江姐”的声音塑造中,她采用了一种新的唱法,美丽与融合,通过两者的结合,美声唱法大放光彩,且民间唱法也更加细腻、简洁生动。不同的演唱风格将是主人公多面性的生动表现。

(二)唱段

在表演上王莉对女主角的演绎也是进行了比较大胆的变革与创新,新社会的人们的欣赏口味与以前的人有所不同。为了能够迎合大众,她对江姐进行的创新是非常成功的。女主已被定位成一个拥有伟岸、高大、成熟慎重形象的人,转变成了一个不仅仅对敌人的威胁毫无惧色的同时,还同样具备了一个有着女性光辉、青春美丽和有着母性之感的全新“江姐”形象。

王莉版的《江姐》大幅地提升了革命故事的可读性,使得人物形象更加逼真、生动、饱满与鲜活,这不仅使以前看过歌剧的人发现一切都变得新鲜,也让新时代下的歌剧让更多的年轻人读懂了红岩精神。在第一场中,江姐刚出场,第四代与第五代江姐的表现就存在着明显的差异,出场的差异无疑是最大的。铁金老师习惯了舞台表演,因为舞台远离观众,表演的动作要求大而夸张,当然也离不开细微的表现。因此,在屏幕前,他的表演形式,不仅仅是动作夸张,也十分贴近生活,贴近现实的“江姐”。她自信而轻松地走下台阶,唱歌,手势配合发声,动作很小,但很自然。

现在越来越少的人对中国的新歌剧产生兴趣了,而且像这部剧一样的可以给人一种心灵上的冲击和经久不衰的寿命的经典之作也是不可多见了。让人不得不去产生一些想法,是什么抢走了歌剧的生存之路?我个人认为,要想让现代人去喜爱上歌剧这个艺术形式,首先就需要跟随潮流,敢于去体现当代社会的一些特色,去紧贴生活,要去打动人心,做到勾起观众的内心好奇感,与观众产生共鸣。这样才能去创作出好的歌剧作品。江姐这部剧为什么复演率那么高,受到人们的喜爱,就是因为王莉她遵循的以上几点,她饰演的角色引起了大家的共鸣。虽然一些歌剧的音乐是很容易理解的,但他们的表现在人物的感情上,复杂的内心矛盾和强烈的戏剧冲突已经变得很虚弱了,无法达到戏剧性的效果,不能给人留下深刻印象的;一些歌剧音乐创作中的作品,仅仅从形式出发,全套西方歌剧的概念,所以,音乐部分太重,略复杂和臃肿,使普通大众不容易接受,从而影响戏曲的传播。歌剧《江姐》的音乐较好地让大家所接受,所以才广为流传,但也不失歌剧的专业性,不仅对广大市民,而且为一些对艺术有一定见解的专业人也无法挑剔,这才是真正艺术完美统一,这样的歌剧才会得到普及。我们要不断地进修、领悟、学习《江姐》这部优秀的红色经典,要学习江姐从容赴死的革命英雄气概,宁死不屈,对理想的至死不渝的忠诚,要实现自己的人生价值,脚踏实地,也从中吸取丰硕的营养,来灌溉更多的新时期的民族歌剧之花。

参考文献:

[1]厉华,孙丹年.《红岩》小说与重庆军统集中营[M].群众出版社,1998.

[2]张荡青.歌剧音乐分析[M].高等教育出版社,2004.

[3]杨益言.红岩英烈的故事[M].中国青年出版社,1999.

[4]居其宏.歌剧综合美的当代呈现[M].中央音乐学院出版社,2006.

[5]薛良.歌唱的艺术[M].中国文联出版社,1998.

[6]于林青.中国优秀歌曲百首赏析[M].人民音乐出版社,2000.