刘福安钢琴改编曲《采茶扑蝶》音乐分析与演奏诠释论文

2024-11-16 14:46:42 来源: 作者:liziwei

摘要:《采茶灯》又名《采茶扑蝶》。福建闽西地区广为流传的《采茶灯》是人民群众在生活节日中传承下来的一首民间歌舞,19世纪中期开始流行,而《扑碟》这段音乐成为《采茶灯》的精髓部分。刘福安于1956年将其改编成钢琴曲,为五声性钢琴作品。本文以风格特征和创作特点作为研究的切入口,通过分析曲式结构与和声的构成、对作品的演奏进行诠释,从而更好地呈现出《采茶扑碟》这首改编的中国风味钢琴作品所蕴含的艺术价值。

摘要:《采茶灯》又名《采茶扑蝶》。福建闽西地区广为流传的《采茶灯》是人民群众在生活节日中传承下来的一首民间歌舞,19世纪中期开始流行,而《扑碟》这段音乐成为《采茶灯》的精髓部分。刘福安于1956年将其改编成钢琴曲,为五声性钢琴作品。本文以风格特征和创作特点作为研究的切入口,通过分析曲式结构与和声的构成、对作品的演奏进行诠释,从而更好地呈现出《采茶扑碟》这首改编的中国风味钢琴作品所蕴含的艺术价值。

关键词:《采茶扑蝶》;风格特征;音乐诠释;钢琴改编曲;演奏分析

一、刘福安及其创作

刘福安(1927-),我国著名作曲家,著名复调研究专家。1956年进入上海音乐学院作曲系学习,师从邓耳敬、钱仁康等著名教授。1958年毕业于上海音乐学院作曲系,毕业后留校任教。长期从事复调、和声、作曲等作曲理论课程的教学。

在创作领域,他的作品并不多,主要代表作品以歌曲、管弦乐作品和钢琴作品为主。声乐作品主要有:群众歌曲《奋发图强》,独唱曲《延安夜月》《飞奔吧!新疆》,《中国情歌12首》,大合唱《巴黎公社》(1986年参加第二届北京合唱节由中央乐团演出),管弦乐曲:《八一交响诗》(合作)、管弦乐曲《安徽民歌主题随想曲》(1956年参加第一届全国音乐周演出,1960年由上海文艺出版社出版),电影音乐《聂耳》(合作),钢琴改编曲《采茶扑蝶》。专著有《民族化复调写作》(上海音乐出版社)。

二、《采茶扑蝶》风格特征

(一)《采茶扑蝶》原曲“采花灯”风格特征

《采茶灯》又名《采茶扑碟》,起源于福建龙岩新罗区苏坂美山村地区,通过逐渐地发展,后流行于闽西龙岩城区以及各乡镇街道,这一传统的民间音乐主要以民间歌舞的形式呈现,距今已有150年以上的历史。龙岩人民对《采茶灯》的重视就好比我国的龙灯舞狮一样,他们将“采茶灯”视为自己民族节日的吉祥歌舞。据考证,明、清时期,《采茶灯》的曲调由一个林氏家族的第17世世祖带入客家闽西山村,后结合农村姑娘采茶劳动生活体验,渐渐改编成具有当地浓郁特色的民间歌舞,并作为氏族活动传统节目流传至今。

闽西龙岩的《采花灯》作为福建优秀传统民间歌舞优秀曲目之一,在传统歌舞中一般由十几二十位不同角色的演员共同表演。讲述的是茶女们在“茶公”“茶婆”(即领队)的带领下上山采茶的过程,他们先在前山采茶,称为“正采”,之后又到后山采茶,称为“倒采”,采茶完毕后,当他们满怀劳动的喜悦踏上归程时,茶香引来美丽的蝴蝶翻飞起舞,于是茶女们放下茶篮,欢快地追逐蝴蝶,称为“扑蝶”。

《采花灯》旋律优美,音乐节奏明快,演唱语言朗朗上口,表演内容丰富,舞蹈语言不仅丰富且造型优美,很多情节由百姓生活、生产中产生,将百姓的生产生活进行艺术化再创造,通过再创造后的“采花灯”故事情节生动有趣,没有脱离群众的审美且紧紧贴近百姓生活,因此深受人们的喜爱。近年来,“采花灯”作为一种独具特色的艺术形式和表演形式在不同的舞台演出。如一些地方音乐人将其改编成民乐合奏曲,在民间舞台演出。

《采茶灯》凭着自己独特的艺术魅力,取得过很多骄人的成绩。多次在国内外各类舞台获奖和作为主题音乐播放。

(二)《采茶扑蝶》钢琴改编曲的创作特征

钢琴改编曲《采茶扑蝶》,由刘福安作于1956年,当时为响应毛泽东“古为今用,洋为中用”的理论,为探索有中国风味、民族特点的钢琴作品而改编的一首钢琴曲。中国钢琴作品改编分为多种类型,有根据民歌改编的钢琴曲、根据民族器乐曲改编的钢琴曲、根据革命歌曲改编的钢琴曲等。中国钢琴改编根据民歌素材的改编在20世纪六十年非常盛行,如我国民间音乐人汪庭曾经根据各地区广为传唱的民间小调《绣荷包》再结合河南庆阳地区的曲调原型改编的革命歌曲《绣金匾》,而作曲家王建中又根据《绣金匾》改编的钢琴独奏作品《绣金匾》至今受到广大钢琴学习者的喜欢。又如江苏民歌《茉莉花》被储望华2003年改编为钢琴独奏《茉莉花幻想曲》,同年作曲家还在悉尼音乐学院音乐厅演奏。有很多著名的民歌作品很多作曲家都争相改编后成为多个版本的钢琴曲,通过作曲家的二次创作后风格和韵味也各具特色。如青海民歌《在那遥远的地方》原型,三位著名作曲家桑桐、储望华、张朝都进行了改编成钢琴独奏,桑桐和张朝的改编基本保持了作曲的原型,而储望华的改编将作品原有高亢优美的旋律风格改编成了欢快且富于动感风格的钢琴作品。

刘福安教授改编的钢琴曲《采茶扑蝶》属于根据民歌主题和《采茶灯》民间歌舞音乐改编而成。而根据民歌的钢琴改编曲又分为三种:民歌主题的原样应用、民歌主题变化应用、民歌主题核心素材应用三种。钢琴曲《采茶扑蝶》根据《采茶灯》主题原样应用,作曲家很好地认识挖掘传统音乐的风格,对《采茶灯》曲调进行深入解析,通过民族和声与伴奏编配,对主题进行多种形式的变奏,赋予了传统作品以全新的诠释,改编后的钢琴独奏作品《采茶扑蝶》通过作曲家独特的创作技巧重新获得了崭新的音乐形象与生命力。这是在当时所流行的改编方式中,作曲家以这样的方法探寻音乐创作本土化直接而有效的途径。

追溯世界钢琴音乐的创作历史我们可以发现,世界各乐派的作曲家,在他们的创作中根据当地民歌主题应用也是一种常用的手段,如巴赫的《哥德堡变奏曲》在最后的变奏中就引用了德国民歌、法国作曲家德彪西《雨中花园》、俄罗斯作曲家柴可夫斯基钢琴套曲《四季》等西方很多著名作曲家都是采用了本国民歌主题作为创作基调。由此可见,民歌与钢琴音乐结合是各地作曲家所惯用的创作手法,这种成功的结合如同璀璨之星绽放在各个时期的钢琴作品中。

三、钢琴改编曲《采茶扑蝶》的音乐分析

(一)曲式、调式与和声分析

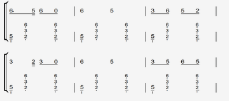

钢琴改编曲《采茶扑蝶》由复三部曲式加尾声结构写作而成。呈示部为引子、呈示段、重复乐段、中段、连接句、再现段的曲式结构;展开部即中部由第一乐段、第二乐段、重复乐段的曲式结构组成;再现部采用了缩减再现呈示部结构组成。

1、呈示部(第1-81小节)

整个呈示部采用三段式结构。分为4小节的引子、24小节的呈示段,24小节的重复乐段、12小节的中段、5小节的链接与6小节的再现段。呈示段、重复乐段、中段与再现段四大部分具备“起承转合”的特点。

(1)引子(1-4小节):4小节的引子,以2小节为单位进行重复,建立在e羽燕乐调式上,音高材料均在e羽燕乐调式内。采用省略三音的三度结构和声,尤其突出b角与f角结构的减五度音程,这种不协和的色彩给音乐带来了趣味性,表达了采茶路上的乐趣。

(2)呈示段(第5-28小节):24小节的呈示段具有“起承转合”四局式的结构特征,整个呈示段建立在e羽调式上。第二乐句(承句)为第一乐句(起句)的重复,均采用“附加和弦音”,在省略三音的e羽和弦的基础上附加商音a,成为整个呈示部广泛使用的和弦。下文简称为“e羽附a和弦”。

第三乐句类似于“展开性转句”,将第7小节“辅助式”的旋律音调进行重复与模进,也是和声变换最为丰富的一句。第四乐句具有总结性,类似于“合句”的作用,和弦以两小节为单位进行转换,均采用省略三音的和弦,分别为“G宫和弦”“e羽和弦”与“a商和弦”,对“转句”的和声进行总结。

(3)重复乐段(第29-52小节):采用变奏的手法对呈示段进行重复,音区由中高音区转向高音区,形成鲜明的听觉对比,音乐更加流动。中段(第53-64小节):12小节的中段为展开性中段,可分出6+6的乐句为重复关系。由引子与重复乐段旋律与节奏特征进行展开。第一乐节由七和弦EGBD构成,在e羽调式范围内,第二乐节采用“e羽附a和弦”。

(4)链接(第65-69小节):5小节的链接分出2+2+1的结构,开端两小节综合了中段的两种展开材料特点,重复一次后,再通过1小节的小链接,为再现做好情绪上的铺垫。

(5)再现段(第70-81小节):12小节的再现为简缩再现,以高八度的方式主要再现了“重复乐段”的内容。

2、中部(第82-150小节)

(1)第一乐段(第82-108小节):主要由两个并行关系的乐句构成,第二乐句带有补充,而后第二乐句与补充变化重复一次。整段和声进行在a羽加清角六声调式上,共有三种和弦种类:“七和弦”“带偏音四音和弦”“三和弦”。

第一乐句7小节的乐句分出4+3的月节。第一乐节开端3小节采用七和弦ACEG,属于a羽调式范围,而后落在带偏音四音和弦ACDF上,含有偏音F。紧接着第二乐节的a羽三和弦与带偏音四音和弦交替进行,结束在a羽三和弦上。第二乐句仅旋律稍作调整,和声进行与第一乐句一致,最后对第二乐节以双手交叉的方式进行3小节的补充,同时也是第二乐句的变化重复形式“左手旋律、右手伴奏”做好铺垫。

(2)第二乐段(第109-129小节):21小节的乐段,分出7+11小节的乐句与3小节的补充,与第一乐段形成并行关系,但由a羽调式转至d羽调式开始。第一乐句与前乐段第一乐句的旋律结构一致,但采用单一的和弦结构:省略三音大和弦。第二乐句相对比前乐段规模扩大,具体由于第一乐节以两小节为单位进行高八度重复所致,和弦结构依然采用省略三音的和弦,基本保持一致,仅由个别处因旋律的需要,和声作出小调整。

(3)重复乐段(第130-150小节):为第二乐段的重复乐段,主要作出以下三种变化:①调式调性由d羽调式移至b羽调式进行,丰富音乐的调式色彩,同时也符合中部发展的规律。②左右手旋律与伴奏交替。第一乐句左手旋律、右手和弦;第二乐句又调回来。③第一乐句和弦结构有“七和弦”与“附加音和弦”两种。

3、再现部(第151-197小节)

采用缩减再现,缩减了重复乐段第二乐句,直接通过一小节的链接,进入到缩减的4小节再现段,而后进入尾声部分。其余部分完全一致。

4、尾声(第198-223小节)

26小节的尾声,按旋律材料又分为四个阶段。

(1)第一乐段(第198-203小节):6小节的乐句材料来源于呈示段的“合句”。和弦结构均采用省略三音和弦,首先开端3小节由“e羽和弦”与“a商和弦”交替进行,而后3小节分别为“a商和弦”“G宫和弦”“d羽和弦”。

(2)第二乐段(第204-209小节):6小节的乐句反复一次,与呈示段的“起句”和“承句”对应。和弦结构依旧为省略三音和弦,连续6小节的“e羽黑心那”,起到巩固主题、主调的作用。

(3)第三乐段(第210-217小节):8小节的乐句,材料均采用“辅助式”的旋律音调进行,为主题音调明显的特点。和弦节奏为“e羽三和弦”,继续巩固主调。

(4)第四乐段(第218-223小节):左右手均采用旋律音调EGBD,为e羽商自然构成的七和弦,最后落在e羽三和弦上,这样便有了小调中的主和弦作用,更好地结束全曲。

(二)音乐特点分析

钢琴改编曲《采茶扑蝶》“歌、舞、乐、画”四位一体完美融合,通过运用优美动人的旋律和曲调,真实地还原了农民们采茶和扑蝶时的情景,将音乐与画面完美地融合为一体,利用音乐的技巧处理,使聆听的人们歌唱生活中的美好,舞出律动的节奏,与音乐融为一体,呈现出《采茶扑蝶》的美丽画面。[5]原曲中引子是由2/4拍5小节旋律构成,刘福安钢琴改编曲《采茶扑蝶》采用了4小节用钢琴模仿原曲的节奏,双手交叉用钢琴模仿了民族打击乐器作为钢琴独奏曲的引子,充分地彰显了南方客家地区民间歌舞音乐的性格特征。南方客家地区传统民间乐器种类繁多,主要有弦索乐、鼓吹乐、丝竹乐、打击乐等四种,而采茶调中采茶的主要伴奏乐器有竹笛、唢呐和各类打击乐器。因此《采茶扑蝶》开头的引子作曲家采用了在钢琴不同的音区上去模仿各种打击乐器的声音,作曲家善于捕捉音乐形象和各家本土民族化的音乐特征,用键盘中五度音程通过节奏型去表现,渲染了采茶场景中歌舞欢乐的气氛。

体现采茶灯“欢”的音乐:呈示部中第5-28小节《采茶扑碟》的主题音乐,表现了采茶中兴高采烈的采茶场景,29-52小节根据主题的第一次变奏,53-81小节根据主题的第二次变奏同样体现了采茶灯中“欢”的情绪特点。主题音乐的发展通过主题旋律的加化变奏,钢琴的双手八度与单音旋律的结合,采用多种音乐创作手法和力度与音域的变化来达到表现各种繁忙的采茶场景变换。

体现采茶灯中“舞”的音乐:“舞”的音乐主要在中部音乐中体现,第82-150小节。主题旋律在高音和低音区交替进行,伴奏采用柱式和弦与分解半分解和弦进行,作曲家标明了stacc断音弹奏和踏板以及连音线,力度采用了mp和p进行,表现了蝴蝶飞舞中若隐若现柔美的身姿在空中自由舞动。

四、钢琴改编曲《采茶扑蝶》演奏分析

(一)模仿民族器乐的演奏

福建龙岩《采茶灯》原曲所采用的伴奏乐器有打击乐器铜鼓、大鼓、大钹、小钹、胖鼓、笃鼓,还有吹奏乐器竹笛、唢呐等。用西方乐器钢琴在演奏的时候要特别注重音色和乐器特点的呈现,如开始的四小节钢琴模仿打击乐锣鼓的音色,钢琴演奏中首先要体现出节奏干净利落,声音饱满,但不能弹得非常明亮,用柔和沉闷的音色去表现锣鼓的声音。左右手1指和5指承担五度音程的演奏,两个手指牢牢地把演奏状态中的“架子”撑起来,指尖抠住键盘,手腕灵活并积极配合,双手交替是要灵活。

呈示部单音主题模仿了吹奏乐器笛子的声音,钢琴演奏中不要太连,感觉似短非连的效果,要表现出竹笛轻快调皮明亮的音色,但手指的触键不能生硬要有弹性。同时需要注意乐谱中小连线的奏法,要找到呼吸换气的感觉。

中部第82-92小节,旋律在右手,色彩稍微暗淡,有种二胡忧伤感。钢琴演奏时,下键速度不要太快,触键力度不能太强,同时扩大手指的触键面,将音色控制浑厚一些。第93-150小节,旋律在左右手、不同音区、不同调性交换进行,弦乐与吹奏乐之间的对话犹如采茶姑娘之间热闹对话的场景,弹奏时,不能仅仅是强弱或者音区准确控制的问题,头脑中要有画面感和对不同乐器之间音色的想象力。

尾声第204-209小节,呈示部主题的音调,采用钢琴大和弦模仿民乐合奏,演奏时必须将外声部突出,右手1指和5指要坚挺,力量要集中。第214-217小节,右手高音连续十六分音符,演奏时模仿竹笛双吐音所呈现明亮、跳跃的音色与情绪,指尖跑动灵动干净、轻快明亮。

(二)体现采茶灯“欢”与“舞”音乐的演奏

“欢”与“舞”是采茶灯最为重要的两种情绪。呈示部与再现部主要体现了乐曲欢快活泼的情绪,因此伴奏中大多采用切分节奏型,演奏时对切分音的弹奏尤为重要。如×××中,切分音(四分音符)不要弹得太短,用长音演奏,必须将时值弹到3/4以上,而将八分音符弹成跳音,这样伴奏会更加律动,整个音乐的流动感会更好,也不失欢快的情绪特点,将乐曲的整体情绪表现到刚刚好。

“舞”部分主要在中部和尾声呈现,这一段是人和自然的互动,仿佛蝴蝶在飞舞中与采茶姑娘们嬉戏、对话、交流的生动场景,这些场景让采茶姑娘们流连忘返,充满着生机勃勃的生活气息。用钢琴去表现蝴蝶轻盈自由地舞动,演奏时用mp的力度将stacc控制到恰到好处,柱式和弦表现采茶姑娘和漫天飞舞的蝴蝶以“群”结伴而行。26小节的尾声似欢腾热闹的场面,人和自然和谐相处,“舞”成一片欢乐的海洋,是整个作品最为热烈的部分,演奏时需要控制好声部层次。

(三)钢琴改编曲《采茶扑蝶》其他技术难点的演奏

第29-40小节第一次变奏中,快速十六分音符的跑动与弱起相结合是作品中第一个技术难点,手指的跑动技术要干净,要有颗粒性,练习时需要演奏者用快与慢的变化速度去解决跑动技术的难点。第53-55小节,右手八度与左手和弦的弹奏是作品中第二个技术难点,由于速度较快,演奏中常容易弹奏不清,双手打架,演奏时双手用跳音演奏,手指快起快落且手腕动作不要太大。

中部第82-98小节,左手柱式和弦伴奏,演奏中和弦的音量与和弦的整齐非常难控制。演奏时手指贴键,去感受指尖轻轻地抓住键盘,手臂和手腕均不能有太大的动作,速度从慢到快,逐渐达到手指整齐触键与p力度的控制。第99-108小节旋律转成了左右,难度比82-98小节大,但练习和演奏方法之相同。在这段音乐中,需要掌握好踏板运用方法,不能深踩,踩下一般即可,同时需要敏锐的耳朵去听,不能将音组混成一篇。

尾声第204-206共三个小节中,演奏者一定要控制声部层次,加大左右手5指外声部的力度,控制中声部和弦的音量不能超过高音和低音的旋律。结尾的两个柱式和弦要弹得坚定有力,给作品画上一个完美的句号。

结语

《采茶扑蝶》作为一首具有中国风格的钢琴改编曲,几十年来深受广大钢琴学习者的青睐。演奏者需要学习深刻挖掘作品的内容,从而在演奏中才能更好地去诠释作品。才能更好地去了解具有中国风味钢琴作品的历史、才能更好地去用西洋乐器讲好中国“故事”、才能更加深刻地学习我国民族音乐文化的精髓。

参考文献:

[1]吴红叶.龙岩“采茶灯”艺术特征及文化内涵探析[J].长沙大学学报,2012,(06):118-119.

[2]陈志强.试探闽西民间歌舞《采茶扑蝶》之“扑蝶”[J].福建商业高等专科学校学报,2007,(03):116-119.

[3]叶碧青.浅析刘福安的钢琴改编曲《采茶扑蝶》[J].福建省社会主义学院学报,2012,(03):60-62.

[4]饶峰.中国乐派视阈下钢琴音乐的本土化研究[D].中国音乐学院,2023.

[5]赵怡冉.论钢琴曲《采茶扑蝶》的艺术特色[J].黄河之声,2021,(08):72-74.